「徳川家康公騎馬武者像」と聞いて、何を思い浮かべるだろうか。徳川家康といえば、戦国時代を制し江戸幕府を開いた日本史屈指の名将にして政治家である。その家康公の勇姿を、騎馬武者として表現した像を目の前にしたとき、まるで歴史の教科書から抜け出してきたかのような迫力を感じるはずだ。

本記事では 徳川家康公騎馬武者像 に焦点を当て、歴史的背景や造形の見どころ、各地に存在する騎馬武者像のアクセス情報などを余すところなくお伝えする。さらに、「なぜこの騎馬武者像が大事なのか?」という疑問や、「どこで見られるのか?」「どのような楽しみ方があるのか?」といった興味や疑問にもしっかり応えていく。「歴史にはそんなに詳しくない」という方でも大丈夫だ。家康公好きがうなるような専門的情報を盛り込みつつも、なるべくわかりやすい言葉で解説していく。

この記事を読めば…

- 徳川家康公騎馬武者像の歴史的・芸術的な価値

- 騎馬武者像のある主な場所や巡り方

- 豆知識や裏エピソードで楽しむ家康公像の奥深さ

…などが一通り理解できるだろう。そして、実際に現地を訪れて見る際には、より一層「おお、家康公、カッコイイ…!」と感動がこみ上げること請け合いである。ぜひ最後までじっくり読んでいただきたい。

1. 徳川家康公騎馬武者像の歴史的背景

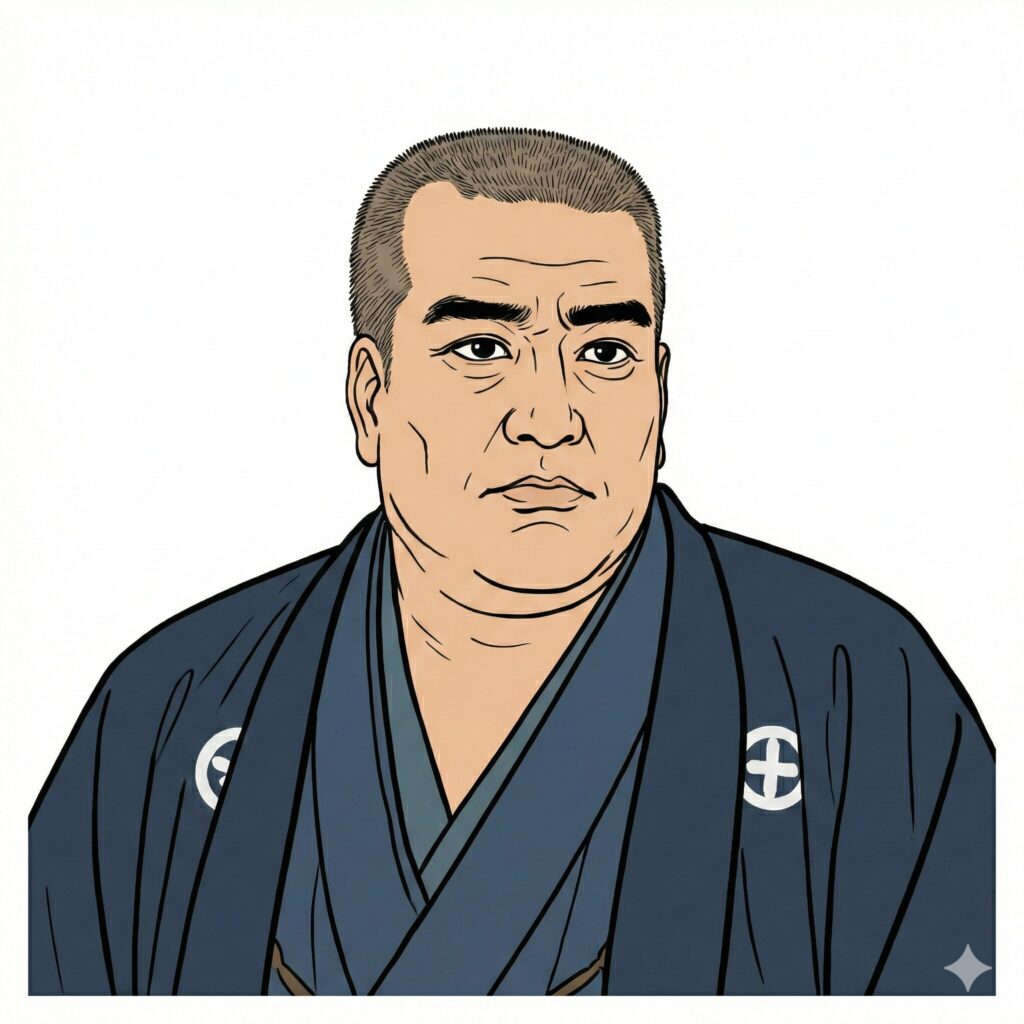

徳川家康公といえば、戦国時代の終盤から江戸時代にかけて日本を統一した天下人である。織田信長や豊臣秀吉と並んで「戦国三英傑」と称され、最終的に江戸幕府を開き、約260年にわたる幕藩体制の礎を築いた偉人だ。

家康公は、幼少期の名を松平竹千代(まつだいら たけちよ)と言い、今の愛知県岡崎市にあたる三河国岡崎で生まれた。その生涯は波乱万丈であり、幼少期は人質生活を強いられ、織田氏や今川氏など強大な戦国大名の影響下で生き抜いてきた。信長と同盟を結んでからは、信長亡き後の豊臣秀吉とも協力・競合しつつ力を蓄え、最終的に関ヶ原の戦い(1600年)を制し、1603年に征夷大将軍となった。

そんな家康公が騎馬武者として姿をとどめる像は、言わば家康公の戦国武将としての一面を強調したものでもある。実際の家康公は非常に冷静沈着で、騎馬武者として豪快に戦場を駆けるイメージより、堅実に布陣を張り、用意周到な戦略を組むタイプであったとも言われるが、「騎馬武者像」はまさに武人・家康公の威風堂々とした姿が再現されている。これは戦場での指揮官たる誇りや統率力、あるいはその軍略眼や勝利への執念を象徴しているともいえるだろう。

なぜ日本各地に徳川家康公騎馬武者像が作られるのか。それは、彼が日本史における象徴的存在であり、江戸時代を築いた精神的支柱でもあるからだ。地元を盛り上げる観光資源としてはもちろん、歴史学的にも貴重で、郷土愛や日本の文化的アイデンティティを再確認させる存在として重宝されている。

また、家康公が関わった地、もしくはゆかりの深い場所では、顕彰事業や観光PRの一環として騎馬武者像を設置することが多い。岡崎城や浜松城はもちろん、さまざまな場所に点在しているのが特徴だ。

2. 徳川家康公騎馬武者像はどこにある?主な設置場所一覧

徳川家康公騎馬武者像は、歴史に縁の深い城郭や公園、駅前、自治体の主要施設の前など、全国各地に存在する。とりわけ有名なのは、家康公ゆかりの地として知られる愛知県岡崎市や静岡県浜松市などだ。ここでは代表的な場所をいくつかピックアップして紹介する。

2-1. 岡崎城周辺の徳川家康公騎馬武者像

岡崎城(現・岡崎公園内)は家康公が生まれた城として知られている。そのため、岡崎市内では徳川家康公を顕彰する像が複数あるが、その中でも注目はやはり岡崎公園や岡崎城天守閣周辺にある騎馬武者像だ。

- 岡崎公園内の騎馬武者像: 岡崎城の天守閣をバックに、堂々とした姿で鎮座している。まるで城を護るかのような迫力があり、写真映えスポットとして人気だ。

- 家康館: 岡崎公園内にある「三河武士のやかた家康館」で家康公の生涯や三河武士に関する資料を見学できる。騎馬武者像の歴史背景を知ってから見ると、感慨もひとしおである。

岡崎公園周辺は桜や花火大会でも有名であり、春には桜の花びら、夏には夜のライトアップが騎馬武者像を彩る。その姿は四季折々の表情を持ち、まさに“インスタ映え”ならぬ“歴史映え”スポットでもある。写真好きにもおすすめだ。

2-2. 浜松城周辺の徳川家康公騎馬武者像

続いては静岡県浜松市にある浜松城だ。家康公は若かりし頃、浜松城を拠点として戦国の荒波を渡り歩いた。ここでもやはり家康公の銅像がいくつか存在し、中でも徳川家康公騎馬武者像は浜松城公園や駅前をはじめ、地域のシンボルとして愛されている。

- 浜松城公園の騎馬武者像: 1982年(昭和57年)に除幕されたとされる。若き日の家康公をイメージしており、青春期の勢いと気迫を感じるような造形が特徴だ。

- 浜松駅前の家康くん像(立像): 騎馬武者像ではないが、駅前にも家康公のモチーフが点在しているので、こちらもあわせてチェックしておきたい。

浜松城公園は家康公が29歳から45歳までを過ごした“出世城”というキャッチフレーズで知られる。ここにある騎馬武者像を見ると、「出世のパワーをもらえるかもしれない!」と期待が高まる。仕事運アップや勝負運アップを狙って訪れる人も多いという噂だ。筆者自身も「家康公パワーをちょっともらえませんか…」と心の中で拝んだとか拝まなかったとか…(ま、拝んだが)。

2-3. その他の地域にある徳川家康公騎馬武者像

家康公が関わった場所はまだまだ多い。たとえば静岡市の久能山東照宮周辺や、江戸幕府を開いた東京(旧江戸)の各所にも記念碑や像がある。騎馬武者像としては以下のような例が挙げられる。

- 久能山東照宮(静岡市): 家康公が祀られている神社のひとつで、境内には家康公の立像やモニュメントが存在する(騎馬像は主に岡崎・浜松ほど目立たないが、要チェック)。

- 上野公園周辺(東京都): 家康公の銅像は少ないが、同じく徳川家と縁のある寛永寺や上野公園には歴代将軍ゆかりの文化財が点在している。機会があれば足を運んでみると面白い。

- 豊田市や豊橋市など: 三河地方を中心に、自治体や歴史資料館の前にミニ騎馬武者像が設置されている場合もある。意外な場所で「こんなところにも家康公像が!」という発見があるかもしれない。

これら各地の徳川家康公騎馬武者像を巡る“家康公スタンプラリー”のような旅も、歴史ファンならずとも楽しめる趣向である。日本全国の城や史跡を巡ること自体も、戦国ロマンを味わえる観光スタイルとして近年人気が高まっている。

3. 騎馬武者像の造形美と芸術的ポイント

「騎馬武者像」の見どころは、その迫力ある佇まいだけではない。以下のような芸術的・造形的ポイントに注目すると、より深く味わえるだろう。

- 甲冑や馬具の精巧な作り

家康公の時代に使用された甲冑は、戦国武将らしい重厚感と精緻な意匠が凝らされている。騎馬武者像では、金具や紐の結び目、馬具の装飾に至るまで、細部まで忠実に表現されているケースが多い。彫刻家によっては地元の伝統工芸や技法を取り入れていることもあり、その芸術性に目を見張ることだろう。 - 家康公の表情・姿勢

騎馬像の顔には「人相」を感じさせる個性がある。穏やかでありながらどこか威厳があり、戦場での緊張感を漂わせる“厳しさ”と、強い芯の通った“貫禄”を兼ね備えた表情が特徴的だ。また、馬上で背筋を伸ばし指揮を執るその姿勢には、武将としての堂々たる風格を体感できる。 - 台座や周囲の背景との調和

騎馬武者像は単体で完結する美術作品であるが、実際には周りの景観や台座との相互作用で引き立つ。例えば城郭の石垣の上に設置されていれば、まさに合戦さながらのシチュエーションが演出される。公園内であれば緑や花々が像の背景を飾り、家康公の勇壮さがより一層引き立つ。 - 写真撮影におけるベストアングル

高さのある騎馬武者像は、真正面から撮るとどうしても台座の高さゆえに見上げる形になる。周囲を巡ってみると、像が最も美しく見えるベストアングルが存在する。横から、斜め後ろから、あるいは少し下がってズームで撮影するなど、自分の“推しアングル”を探してみるのも醍醐味だ。

このように、ただ「どーん」と騎馬武者が立っているだけでなく、その制作過程や細部の表現、彫刻家の意匠や地域の文化との融合など、観るたびに新たな発見があるのが面白い。芸術作品としての騎馬武者像を堪能することで、より深い敬意や感動が得られるだろう。

4. 徳川家康公騎馬武者像を楽しむための豆知識

家康公好き、歴史好きの方はもちろん、あまり戦国時代に詳しくない方でも、「へぇ、そんな意味があるんだ」「なるほど、そういう裏話があったのか!」と楽しめる小ネタをここでいくつか紹介する。

4-1. 家康公の軍装・甲冑の特徴

徳川家康公といえば、黒や金を基調とした落ち着いた雰囲気の甲冑を想像する人が多いだろう。江戸幕府開祖にふさわしい厳粛さが感じられるが、実は若い頃の家康公の甲冑には、もっと派手さや洗練されたデザインも見られる。

例えば岡崎の騎馬武者像などでは、家康公の甲冑に織田・豊臣との同盟時代や、独立大名としての強い意志を表す要素が含まれているものもある。一般的には「三つ葉葵」の家紋がドドンと配置されているが、実は「徳川葵」はのちに確立されたものであり、初期は松平氏の紋との関係も色濃い。そんな歴史背景を知ってから甲冑をまじまじと見ると、また違った発見があるはずだ。

4-2. 騎乗姿に込められたメッセージ

騎馬武者像の「騎乗姿」は、単に格好いいだけではない。騎馬武者は戦場で陣頭指揮を執る指揮官の象徴であり、そこには「平和を築くために先頭に立つ」「自ら先陣を切る勇気」といったリーダーシップが表現されている。

徳川家康公は、大規模な合戦よりも外交や内政を重んじ、最終的には天下を治めた人物だ。とはいえ、戦国の荒波を乗り越えなければ平和も安定もなかった。騎馬武者像を見ると、そんな“平和を勝ち取るための戦い”の最前線に立つ家康公の姿がダイナミックに伝わってくる。

4-3. 像それぞれの制作者とテーマ

実は徳川家康公騎馬武者像とひと口に言っても、制作者や制作時期が違えば、微妙に顔の雰囲気や馬の動き、ポーズなどが異なる。像ごとに「若き日の家康公」なのか「老練の家康公」なのか、または「関ヶ原を制した勝利後の家康公」なのか…といった時代設定がある場合もある。

例えば、岡崎城の像は初陣を思わせる若々しさが意識されており、浜松城の像は「出世期の家康公」を象徴的に描いているとされる。こうした違いを意識して見ると、同じ家康公でも全く異なる魅力やメッセージが浮かび上がってくるから不思議だ。

5. 徳川家康公騎馬武者像のご利益やパワースポット説

最近では、戦国武将にあやかりたいという人も増えており、「武将ゆかりの地=パワースポット」と認識されることが多い。とりわけ徳川家康公は天下統一を果たした人物であり、“出世運”や“勝負運”をもたらす存在として信仰されているようだ。

- 仕事運アップ: 家康公は我慢強く慎重な性格でありながら、最終的にはトップに立った人物である。「コツコツ努力を重ねれば必ず報われる」というメッセージ性がある。

- 合格祈願: 受験や資格試験など、“合戦”と比喩されるような大一番で、家康公パワーを拝借したいという受験生・受験生の親も少なくない。

- 健康長寿: 家康公は75歳という当時としては非常に長寿を保ったことから、健康運・長寿祈願としても信仰を集める。

もちろん科学的根拠は定かではないが、歴史上の偉人像を参拝することが、自分の心の糧やモチベーションになることは確かだろう。筆者などは、「家康公、どうか締め切りまでにこの原稿を書き上げる力を…」と拝むのもやぶさかではない。もしこの記事が無事に完成して世に出ているのなら、間違いなく家康公のおかげ…かもしれない。

6. アクセス&周辺観光情報

ここでは代表的に岡崎城と浜松城の例を挙げてアクセス方法と周辺の観光スポットを簡単に紹介する。実際には各地に家康公像があるので、旅の目的地に合わせて調べていただきたい。

岡崎城へのアクセス

- 最寄駅: 名鉄「東岡崎駅」または愛知環状鉄道「中岡崎駅」

- 徒歩: 東岡崎駅から徒歩約15分、中岡崎駅から徒歩約10分

- 周辺観光:

- 岡崎公園: 城跡公園で、徳川家康公の銅像や家康館など見どころ多数。春の桜まつり、夏の花火大会などイベントも充実。

- 八丁味噌蔵見学: 岡崎名物の八丁味噌工場見学ができる。戦国武将も嗜んだかもしれない!?三河グルメを堪能しよう。

浜松城へのアクセス

- 最寄駅: JR「浜松駅」から遠鉄バスで浜松城公園入口へ、下車徒歩約5分

- 徒歩: 浜松駅から徒歩約20分程度でも行ける

- 周辺観光:

- 浜松城公園: 広大な公園で季節の花が美しい。徳川家康公騎馬武者像と一緒に散策を楽しめる。

- 浜松市楽器博物館: 浜松は“楽器のまち”としても有名。世界各国の珍しい楽器が展示されている。

- うなぎグルメ: 浜名湖周辺はうなぎの養殖が盛ん。家康公も戦陣食として鰻を食べていた…かもしれない(諸説ある)。パワーをつけたいならぜひ。

観光情報の参考リンク

- 岡崎市公式観光サイト: 岡崎市ホームページ

- 浜松市公式観光サイト: 浜松市公式観光情報サイト 浜松だいすきネット

これらの公式サイトでは最新のイベント情報や施設の営業時間などを確認できるので、訪問前に要チェックだ。いざ家康公像を見に行ったら「今日は休館日だった…」なんて悲劇はなるべく避けたいところである。

7. まとめ:徳川家康公騎馬武者像が語りかけるもの

徳川家康公騎馬武者像は、戦国の荒波を乗り越えて覇権を握った歴史の英雄・徳川家康の“武人としての姿”を象徴的に示す存在である。各地に点在する像をめぐってみると、それぞれ微妙に違ったデザインや時代背景が盛り込まれており、興味が尽きない。

また、その像を取り巻くストーリーとして、家康公の生涯や戦国史に思いを馳せることで、歴史をより身近に感じることができる。さらに、パワースポット的な要素や、地域活性化のシンボルとしての役割も大きく、現代においても徳川家康公の存在感は色あせない。

自らの目で騎馬武者像を見上げるとき、「天下統一までの険しい道のりに挑み続けた家康公の意志」や、「最後まで諦めず勝利を掴む粘り強さ」が伝わってくるかもしれない。人生の困難や勝負の場面で心の支えとなる“家康公マインド”を感じるためにも、一度は実物を訪ねてみてはいかがだろうか。