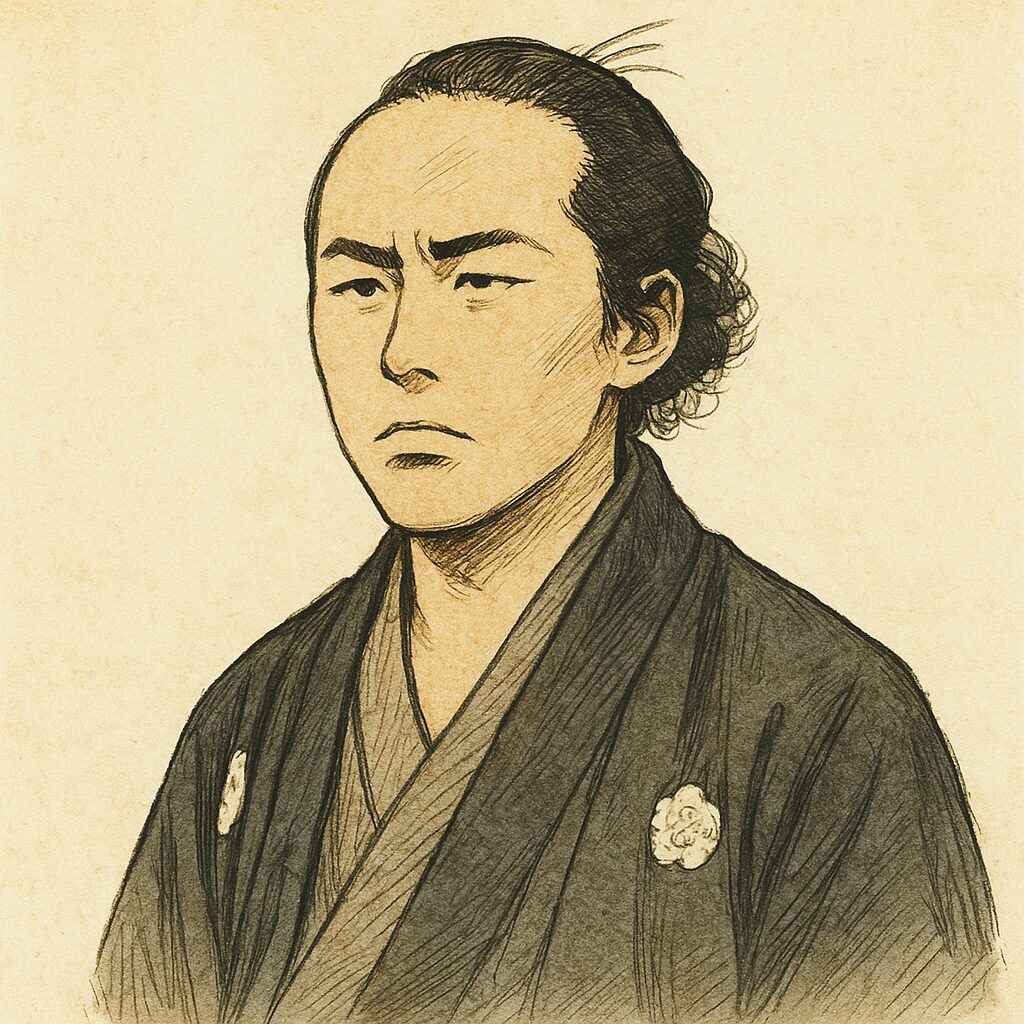

江戸時代の「名奉行」として有名な大岡忠相(おおおかただすけ)は、一体どんな人物だったのか。彼の生涯や、町奉行として何した人なのか、そしてなぜ「大岡裁き」がこれほど語り継がれるのか、その実像と虚像に迫る。

- 大岡忠相は、徳川吉宗が主導した「享保の改革」を実務で支えた優秀な役人だ。

- 「町火消」や「小石川養生所」の設置など、江戸の町を住みやすくするための改革に力を入れた。

- 厳しい取り調べで冤罪を出したことを悔やむなど、人間味あふれる一面も持っていた。

- 「大岡裁き」と呼ばれる有名な裁判の多くは、実は忠相が裁いたものではなく、後世に作られた物語だ。

- 庶民の「こんな政治家がいてほしい」という願いが、「名奉行」大岡忠相のイメージを作り上げた。

大岡忠相とは?「名奉行」のイメージと本当の姿

「大岡越前守(おおおかえちぜんのかみ)」として、時代劇やドラマでおなじみの大岡忠相(おおおかただすけ)。彼は江戸時代中期に活躍した幕府の役人だ。しかし、私たちがよく知る「名奉行」のイメージは、彼の実際の姿と少し違う部分もある。

大岡忠相は、将軍徳川吉宗が進めた「享保の改革」を支えた中心人物だ。江戸の町をより良くするために、さまざまな新しい仕組みを作った。例えば、今につながる消防組織「町火消(まちびけし)」を作ったのも大岡忠相だ。また、貧しい人たちが無料で医療を受けられる「小石川養生所(こいしかわようじょうしょ)」を作ることにも力を尽くした。これらは、まさに彼が人々の生活を安定させようと真剣に考えていた証拠と言える。

一方で、「大岡裁き」として語り継がれる有名な裁判の多くは、実は彼が実際に裁いたものではない。例えば、「三方一両損(さんぼういちりょうぞん)」や「縛られ地蔵」といった話は、中国の古い物語や旧約聖書の話がもとになっている。では、なぜこれらの物語が「大岡忠相の裁き」として広まったのだろうか。それは、当時の庶民が「こんなふうに公平で、人情味のある政治家がいてほしい」という強い願いを、大岡忠相という人物に託したからだと考えられている。彼の実際の功績と、庶民が願った理想の姿が合わさって、「名奉行」大岡忠相のイメージが作られていったのだ。

大岡忠相の波乱に満ちた生い立ちと出世の道

大岡忠相は、1677年に江戸で生まれた。彼の若い頃は、決して順風満帆ではなかった。10歳の時に別の家へ養子に出され、その数年後には実のお兄さんが将軍の怒りを買って流罪になったり、親族が殺人事件を起こしたりと、不幸が続いたと伝えられている。

将軍の身辺警護から始まったキャリア

そんな苦しい時期を乗り越え、忠相が初めて幕府の役職に就いたのは26歳の時だった。「御書院番(ごしょいんばん)」という、将軍の身の回りを警護する比較的位の高い役職からのスタートだった。この頃から、彼の真面目で実直な仕事ぶりが光り始める。

異例のスピード出世を遂げた大岡忠相

御書院番として働き始めると、忠相は着実に実績を積み重ねていった。例えば、1703年の元禄大地震への対応が評価され、「目付(めつけ)」という、旗本や御家人という武士たちを監督する役職に昇進した。その後も、伊勢という地域の政治を行う「山田奉行」や、土木や建築を担当する「普請奉行(ふしんぶぎょう)」といった重要な役職を歴任した。

そして1717年、徳川吉宗が将軍になると、忠相は「江戸南町奉行」という大役を任されることになる。この時、彼は「越前守」という名前を名乗るようになった。町奉行に就任すると同時に、裁判や政策を作る「評定所一座(ひょうじょうじょいちざ)」にも加わり、その後34年間も司法の仕事に携わった。

彼の活躍はそれだけにとどまらない。1736年には、通常は大名という身分の高い武士が就く「寺社奉行」に任命され、異例の出世を遂げた。さらに、働きが認められて少しずつ領地をもらい、1748年にはついに1万石の大名にまでなったのだ。江戸時代を通じて、町奉行から大名になったのは大岡忠相ただ一人だと言われている。このことは、彼がどれほど優れた行政官であり、幕府から高く評価されていたかを物語っている。

大岡忠相の生涯は、若い頃の苦難を乗り越え、自分の能力と真面目さで幕府の中で異例の出世を果たした、まさに「実力主義」の象徴とも言える。単に「名奉行」というイメージだけでなく、彼がどれほど強い心と優れた行政能力を持っていたかを示す大切な事実なのだ。

徳川吉宗と大岡忠相:深い信頼関係の物語

徳川吉宗が将軍として「享保の改革」を進める上で、大岡忠相は欠かせないパートナーだった。二人の間には、単なる主君と家臣という関係を超えた、深い信頼関係があったと言われている。

巷では、忠相が山田奉行時代に、吉宗が治めていた紀州藩との争いを公正に解決したことで、吉宗が彼の実力を見抜き、大抜擢したという話がある。しかし、実はこの話は後から作られたもので、史実とは違うようだ。町奉行になるというのは、当時の役人にとって順当な出世コースであり、忠相が40代で町奉行になったことも、特に珍しいことではなかったとされている。

「何人殺したか」の問いに隠された真実

それでも、吉宗が将軍になってすぐに忠相を江戸町奉行に任命した事実は変わらない。これは、吉宗が忠相の能力を高く評価していたことを示している。吉宗が忠相の仕事ぶりをどれほど深く理解し、信頼していたかを示すエピソードがある。ある時、吉宗が忠相に「お前は何人くらい殺したか」と尋ねたそうだ。忠相は、厳しすぎる取り調べで無実の人に罪を認めさせて処刑してしまった者と、死刑になるほどの罪ではないのに判決が出る前に牢屋で亡くなってしまった者の、合わせて二人の名前を挙げた。そして、無実の人を死なせてしまったことを後々まで悔やんでいたと答えたそうだ。このやり取りは、吉宗が忠相の人間性や仕事への真摯な姿勢を深く理解し、その倫理観を信頼していたことを強く示している。

さらに、忠相が寺社奉行に転任した後、江戸城内で他の大名たちから、詰め所がないことでいじめられていた時、数年後にこのことを知った吉宗が、すぐに「寺社奉行専用の詰め所」を作るように命じ、忠相に控室を与えたという話も残っている。これは、吉宗が忠相の置かれた状況に心を配り、彼の仕事がスムーズに進むように全面的にサポートしようとした証拠だ。このエピソードからも、二人の間に深い信頼関係があったことがわかる。

吉宗が亡くなった後も、忠相は幕府からその能力を高く評価され、必要とされていた。このように、徳川吉宗と大岡忠相の関係は、単に「将軍と家臣」という形だけの関係ではなく、吉宗が忠相の人間性、倫理観、そして行政の能力を深く信頼し、彼の意見を大切にする「お互いを信頼し合うパートナーシップ」だったのだ。この特別な関係こそが、「享保の改革」を成功させるために欠かせない要素だったと考えられている。

大岡忠相が推し進めた江戸の「都市改革」

大岡忠相が江戸南町奉行に就任した頃の江戸は、多くの課題を抱えていた。人々が増えすぎて町がごちゃごちゃしていたり、火事が頻繁に起こったり、貧しい人たちの生活が苦しかったり、お米の値段が上がって庶民が困っていたり……。大岡忠相は、これらの問題を解決するために、まるで現代の「都市計画家」のように、さまざまな改革を進めた。

恐ろしい火事から江戸を守る「町火消」の誕生

当時の江戸は、木でできた家が密集していて、火事がよく起こる「火の国」だった。「火事と喧嘩は江戸の華」なんて言われるほど、火事は深刻な問題で、町の安全を脅かしていた。

大岡忠相は、この火事の対策に特に力を入れた。1718年には、町の人たちが自分たちで火事を消すための組織「町火消組合」を作った。さらに1720年には、「いろは四十七組(のちに四十八組)」という小さなグループに分けて、より組織的な消防体制を整えた。これに加えて、火事に強い瓦屋根の家や土蔵を建てることを勧めたり、火事の延焼を防ぐための空き地「火除地(ひよけち)」を設けたり、火事を見つけるための「火の見(ひのみ)やぐら」を作る制度も進めた。これらの政策は、一部の町の人たちから反対されることもあったが、結果として江戸の防火対策は飛躍的に強化された。大岡忠相の功績は、単に火事を消すことだけではなく、江戸が抱えていた「町の過密化」という複雑な問題に対して、防災、医療、食べ物の供給、経済の安定、風紀の取り締まりなど、さまざまな政策をまとめて進めた、とても先進的で幅広い「都市計画」だったのだ。彼は単なる裁判官ではなく、広い範囲で行政の腕を振るった優れた「都市設計者」だったと言えるだろう。

貧しい人々を救った「小石川養生所」と「サツマイモ」

当時の江戸では、貧しい人々が病気になっても、お金がないために医者にかかれないという深刻な問題があった。1721年、将軍吉宗が設けた「目安箱」に、町医者の小川笙船という人から、貧しい人のための無料診療所を作ってほしいという手紙が届いた。吉宗の命令を受けた大岡忠相は、別の町奉行と協力して「小石川養生所」の設置に尽力した。この養生所は、明治時代まで続き、今もその井戸が残っているそうだ。これは、貧しい人や災害で困っている人たちを助ける「社会福祉」のような役割を持った施策で、忠相が人々の生活を安定させることに深く心を配っていたことを示している。

また、飢饉も庶民の生活を脅かす大きな問題だった。1732年には「享保の大飢饉」が起こり、お米の値段がとても高くなって、貧しい人々による暴動「打ちこわし」が頻繁に起こった。忠相は、こうした人々を助け、飢饉に強い作物としてサツマイモに目をつけた。家来を通じて、青木昆陽(あおきこんよう)という学者にサツマイモを試作させ、その栽培を広めることを助けた。サツマイモは飢饉に強い作物として、江戸をはじめ関東地方で広く栽培されるようになり、食料の供給を安定させることに貢献した。

経済の安定にも貢献:お米の値段やお金の問題にも関与

当時の幕府は、武士のお財布が苦しくなったり、お金を使った経済が広がる一方で、お米の値段が下がってしまったり、お金をめぐるトラブルが増えたりと、経済的な問題を抱えており、「享保の改革」の最も大切な目的の一つは、幕府のお財布を立て直すことだった。

大岡忠相は、将軍吉宗が主導したお米の値段を安定させるための政策で、米会所(こめかいしょ)というお米の取引所を作ったり、お米の公定価格を厳しく指導したりした。物価対策では、株仲間という商人の組合を公認するなど、組合政策を指導した。また、お金の流通量を増やすための提案も行っている。

1736年、忠相は幕府のお金に関する役人と一緒に、貨幣の改鋳(かいちゅう)を行った。これは、世の中に出回っているお金の量が足りない問題を解決するため、あえてお金の質を落として、たくさんの新しいお金を作るというものだった。改鋳の直後、銀の値段が急に上がった時、忠相は両替商たちを奉行所に呼び出し、厳しく問い詰めた。満足な答えが得られなかったため、彼らの部下を牢屋に入れてしまったのだ。彼らは、忠相が別の役職に異動し、別の町奉行が許すまで53日間も牢屋に留め置かれた。

大岡忠相が経済政策で見せた強い姿勢、特にお金に関わる商人を牢屋に入れた例は、彼が徳川吉宗の財政を立て直すという最も大切な命令に対して、どんな反対も排除して臨む強い使命感を持っていたことを示している。同時に、この出来事は、当時の経済が複雑になり、商人たちの動きが幕府のコントロールに強く影響を与えるようになっていた時代の変化の中で、幕府がどれほど苦労し、コントロールすることが難しかったかを象徴しているとも言える。

法律や役所の仕組みを整える「官僚」の顔

大岡忠相は、1722年には江戸の近くの秩序を立て直すために、地方の仕事を命じられ、農政にも携わった。武蔵野新田や上総国新田(かずさのくにでん)の管理、小田原藩の酒匂川の工事などを行った。これは、彼の行政の腕が、都市だけでなく広い地域に及んでいたことを示している。

寺社奉行時代には、1738年に仮に完成した法律集「公事方御定書(くじかたおさだめがき)」の追加改定や、幕府が出したお触れを集めて整理する仕事にも関わった。また、役所の重要な文書を集めて整理することにも力を入れ、青木昆陽に命じて、昔の徳川家の領地の古文書を集めて分類整理させた。これにより、役所の仕事がよりわかりやすく、効率的になったと考えられる。さらに、儒教の教えを人々に広めるため、親孝行な人や忠実な人を積極的に褒めて表彰した。これは、将軍吉宗が学問を盛んにし、孔子を祀る湯島聖堂を建てた政策とも一致するもので、幕府全体の考え方を統一し、社会の秩序を安定させることに貢献した。

「大岡裁き」の真実と物語が生まれた背景

「大岡裁き」と聞くと、誰もが一度は耳にしたことがあるのではないか。法に縛られず、機知と人情で公正な裁判を行う「名奉行」大岡忠相の姿は、多くの物語で描かれてきた。しかし、これらの物語の多くは、実は創作されたものなのだ。

庶民文化が生んだ「大岡政談」

「大岡政談」とは、大岡忠相が素晴らしい裁判をしたという物語を集めたものだ。これらの物語は、忠相が江戸町奉行時代に行った裁判の素晴らしさや、江戸の町を治める仕事、そして地方の仕事での知名度から、庶民の間で「名奉行」「人情味あふれる庶民の味方」として知られるようになり、彼の時代から後になって創作として広まっていった。

忠相が亡くなってから約17年後には、すでに「大岡政談」を描いた本が出版されていたが、内容は短く、史実もほとんど含まれていなかった。しかし、19世紀になると、庶民の娯楽の中心だった「講釈」という、物語を語って聞かせる芸が盛んになるにつれて、大岡忠相の伝説は今の私たちに近い形になっていき、広く人々に受け入れられるようになった。これは、日本におけるミステリー小説のような物語の最初の形とも言えるもので、庶民が物語を通して「理想の役人はこうあってほしい」という願いを込めた結果だと考えられる。

唯一の史実「白子屋お熊事件」

歴史学の研究では、「大岡政談」として知られる数々の物語のうち、大岡忠相が町奉行時代に実際に裁いたのは、1727年の「白子屋お熊事件」だけだと指摘されている。この事件は、江戸の商家・白子屋で、養子の又七が下女にカミソリで襲われるというものだった。又七の実家が大岡に捜査を依頼した結果、又七の妻・熊とその母・つねが、お金のために又七を殺そうと計画し、下女たちを使って手代(てだい)と不倫関係にあったことが発覚し、犯人たちが処罰されたという内容だ。

大岡忠相について最も信頼できる史料は『大岡忠相日記』だが、これは彼のプライベートな日記ではなく、公務の日記であり、町奉行としての仕事ぶりは詳しく書かれているものの、「大岡政談」とはほとんど関係がないことがわかっている。この事実は、彼の「名奉行」としてのイメージが、実際の裁判記録に基づいているわけではないことをはっきりと示している。

有名な「大岡裁き」はどこから来た?

現代に「大岡裁き」として伝えられているものの多くは、創作されたものだ。有名な事例をいくつか見てみよう。

- 「三方一両損」: 3両というお金を拾った人と落とし主が、お互いに受け取りを拒否して喧嘩になった時、大岡が自分で1両を差し出し、合計4両を両者に2両ずつ与え、「二人とも3両もらえるはずが2両になったから1両損をした。そして私も1両損をした。これを三方一両損という」と説得して解決した話だ。この物語は、お金に執着しない庶民の美徳と、奉行の機知に富んだ解決策が強調されている。

- 「石地蔵吟味の事」(縛られ地蔵): 反物を盗まれた人が、寝ている間に地蔵が盗みを見逃したと訴えた時、大岡が地蔵を奉行所に連れてきて、騒ぎを聞きつけた野次馬たちを「けしからん者たちだ」として罰金を取り、その中から盗まれた反物を見つけ出した話だ。この話は、常識では考えられない発想で真犯人をあぶり出す奉行の鋭い洞察力を描いている。

- 「実母継母詮議の事」: 美人に育った娘の親権を、実の母親と育ての母親が争った時、大岡が「娘の手を引っ張り合って、勝った方が本当の母親だ」と言い、腕を引っ張られて娘が泣くのを見て手を離した母親を「本当の母親なら子どもの涙を見て手を離すものだ」と認めた話だ。これは、親子の愛情という普遍的なテーマを扱った、人情味あふれる裁きとして語り継がれている。

これらの物語は、中国の裁判実話集『棠陰比事(とういんひじ)』(「実母継母詮議の事」のもとになった話)や『包公案(ほうこうあん)』(「石地蔵吟味の事」と同じような話)、さらには旧約聖書のソロモン王の知恵の伝承(「実母継母」と同じような話)に由来すると考えられている。つまり、これらの物語は、大岡忠相が実際に裁いたものではなく、古今東西にある名裁判の物語が、彼の評判と結びついて日本で新しく作られたものなのだ。

「直助・権兵衛事件(なおすけ・ごんべえじけん)」や「天一坊事件(てんいちぼうじけん)」なども「大岡政談」に含まれるが、これらを裁いたのは忠相ではなく、それぞれ別の奉行や役人だった。これらの事実は、「大岡裁き」が、特定の実在の人物に「こんな人だったらいいな」という理想の裁判官の姿を重ね合わせた「物語」としての性格が強いことを示している。

庶民が「名奉行」に託した願い

大岡忠相が庶民に親しまれ、「大岡裁き」が創作されるほど人気を集めた背景には、彼の行政の腕前だけでなく、当時の庶民が政治や司法に対して抱いていた強い願いがあったと考えられる。彼は「享保の改革」の時代に、他のどの奉行よりも長く町奉行を務め、改革を推進した中心人物だった。火消組合の組織、火事の延焼を防ぐための家屋の改造、小石川養生所の設立といった「江戸の都市を改造した人」としての功績、さらには江戸の近くの治水や農業政策に貢献した「地方を元気にしたリーダー」としての側面、そしてたくさんの法律や公文書を整えた「優秀な官僚」としての実務能力は、彼の名前を広く知らしめるのに十分だった。

このように、忠相は幅広い仕事に関わり、多くの人に名前を知られ、各地で「優秀な人物だ」と評判だったので、庶民に非常に人気があったとされている。庶民は、政治や裁判が道理に合わないと感じた時、「政治家は大岡のようにあるべきだ」「大岡ならきっとこう裁いただろう」と、期待や願いを込めて「大岡裁き」を創作し、語り継いだのだ。これは、当時の社会における公正な裁きへの強い願いと、理想の統治者を求める人々の心が映し出された結果と言えるだろう。

大岡忠相の人間性:公正さと慈悲深さの哲学

大岡忠相は、公正さと慈悲深さを兼ね備えた人物として描かれることが多い。彼がどのように司法や行政の仕事に向き合っていたか、その考え方や信念を直接的に記した史料は少ないが、いくつかのエピソードや彼が行った政策から、その人柄を推し量ることができる。

人命の重さを知る奉行の悔い

吉宗から「お前は何人くらい殺したか」と尋ねられた際、忠相が「二人殺しました」と答え、そのうちの一人は自分の厳しすぎる取り調べによって無実の罪を自白させ、処刑してしまった者であること、もう一人は死刑になるほどの罪ではないのに判決が出る前に牢屋で亡くなってしまった者であると述べ、無実の人を死なせてしまったことを後々まで悔やんでいたという話がある。このエピソードは、彼が単に厳しい法律の執行者ではなく、人の命の尊さを深く理解し、自分の仕事の重さを痛感していたことを示している。享保の時代は、判決が出ていない人を一人牢屋で亡くしてしまっただけでも、忠相が後悔するほど、牢屋で亡くなる人が少なかったと言われている。このことから、当時の司法における彼の高い倫理観がうかがえる。

また、彼が行った政策の中にも慈悲深さが見て取れる。小石川養生所の設置は、貧しい人々に無料の医療を提供することを目指したものであり、飢饉対策としてサツマイモの栽培を助成したことは、庶民の生活の安定への配慮を示している。これらの施策は、単なる役所の義務を超え、人々の苦しみに寄り添う彼の人間性が反映されたものだと言える。

儒教の教えにみる忠相の信念

大岡忠相の行政や司法における信念には、儒教の思想が影響していると考えられている。彼は儒教の教えを広めるため、親孝行な人や忠実な人を積極的に褒めて表彰した。これは、将軍吉宗が学問を盛んにし、孔子を祀る湯島聖堂を建てた政策とも一致する。儒教における「仁」や「義」といった考え方は、彼が行った公正で慈悲深い裁判、そして人々の生活を安定させるための政策作りの根本にあったと考えられる。

儒教の教えには、「人々を慈しむこと赤子のように、といった思いで言葉を語るのが愛語である。徳のある人を褒め、徳のない人は憐れむ」というものがある。また、「人それぞれに考えがあるのだ。自分は必ず聖人で、相手が必ず愚かということはない。皆ともに凡人なのだ。これをよく踏まえ、相手がいきどおっていたら、自分を振り返って自らに過ちがないかと恐れよ」という言葉も残されている。これらの言葉は、忠相が常に相手の立場を理解しようと努め、謙虚な姿勢で仕事にあたっていたことを示唆している。彼の役人としての判断や裁きには、このような深い人間理解と、儒教的な倫理観が根底にあったと推察される。

大岡忠相ゆかりの地と後世に与えた影響

大岡忠相は、その生涯と活躍を通じて、現代にまで大きな影響を与え続けている。彼ゆかりの地を訪れると、その偉大な足跡を感じることができる。

江戸と茅ヶ崎に点在するゆかりの地

大岡忠相が活躍した江戸と、大岡家のお墓がある茅ヶ崎には、彼ゆかりの場所が点在している。

- 江戸の屋敷跡: 将軍吉宗に抜擢され、江戸町奉行となった大岡忠相の江戸の上屋敷跡は、現在の東京都千代田区霞が関1-1に位置している。この場所は、今の法務省や裁判所が集まる役所の街の中にあり、彼の屋敷跡が裁判所の敷地として使われていることは、彼の「名奉行」としてのイメージにぴったりの巡り合わせだと捉えることもできる。また、彼が1717年から1736年までの20年間、南町奉行として仕事をした南町奉行所跡は、東京都千代田区有楽町2-9-18にある。

- 豊川稲荷との関係: 赤坂にある豊川稲荷東京別院は、大岡忠相が自分の屋敷の中に、故郷の豊川稲荷から神様を勧請(かんじょう)したのが始まりとされている。その後、明治時代になってから今の場所に移された。これは、彼が信仰心が厚い一面を持っていたことを示唆している。

- 小石川養生所跡: 貧しい人たちのための治療所として忠相が設置に力を尽くした小石川養生所は、現在の東京都文京区にある小石川植物園の中にその井戸が残されている。この井戸は水質が良く、水量も豊富で、1923年の関東大震災の際には、避難した人たちの飲み水として大いに役立ったそうだ。

- 墓所: 忠相のお墓は、代々の領地がある神奈川県茅ヶ崎市堤の窓月山浄見寺(そうげつざんじょうけんじ)と、東京都台東区谷中の慈雲山瑞輪寺(じうんざんずいりんじ)にある。浄見寺は、大岡家二代目の当主が、亡き父である初代当主を供養するために建てたのが始まりで、その後、大岡家代々のお寺となっている。浄見寺のお墓には、初代から13代目までのお墓を含む約60基のお墓が整然と並んでいて、その中でも五代忠相のお墓はひときわ大きく、立派だ。毎年4月には、忠相の功績を偲んで「大岡越前祭」が盛大に開催される。

「名奉行」大岡忠相の文化的影響

大岡忠相は生前から高く評価されていたが、「名奉行」としての評価が確立されたのは、彼の死後のことだった。忠相の死から約17年後には、すでに「大岡政談」を描いた本が出版されていたが、内容は短く史実もほとんど含まれていなかった。19世紀に入ると、庶民文化の発展とともに大岡の伝説は今の私たちに近い形になっていき、特に庶民の娯楽の中心だった講釈の世界で広く支持を集めた。

「大岡政談」は、彼が亡くなった後から講釈師によって物語の原型が作られ、幕末から明治時代にかけて発展し、歌舞伎(かぶき)などの題材に使われ、現代に至ってもテレビドラマ化されている。これらの物語には、「徳川天一坊(とくがわてんいちぼう)」、「村井長庵(むらいちょうあん)」、「縛られ地蔵」、「三方一両損」など、数多くのエピソードが含まれている。これらの物語は、日本におけるミステリー小説のような物語の最初の形を示すものとも言える。

文学、演劇、テレビドラマでの描かれ方

大岡忠相は、その「名奉行」としてのイメージから、さまざまなメディアで繰り返し描かれてきた。

- 文学作品: 吉川英治の『大岡越前』や松本清張の『乱灯江戸影絵』など、多くの小説の題材となっている。これらの作品は、彼の公正な裁きや人情味あふれる側面を強調し、読者に親しまれてきた。

- テレビドラマ: 特に有名なのは、長寿シリーズとなったTBSの「ナショナル劇場 大岡越前」(1970年〜1999年、2006年、加藤剛が演じた)だ。このシリーズでは、忠相が悪をバッサリと裁きつつも、時には温情で情状酌量を行う「温かいところ」が魅力として描かれている。また、「暴れん坊将軍」やNHK大河ドラマ「八代将軍吉宗」、NHK BSプレミアムの「大岡越前」など、数多くの時代劇で主要人物として登場している。最近では、男女が逆転した設定の「大奥」シリーズでも描かれるなど、そのキャラクターは多様な解釈と表現を許容する広がりを持っている。

- 映画・漫画: 映画では「大奥〈男女逆転〉」や「超高速!参勤交代リターンズ」に登場し、漫画ではよしながふみさんの『大奥』、小池一夫さん原作・小島剛夕さん画『乾いて候』などで描かれている。

「大岡裁き」の様子を収録した「大岡政談」が「裁判の様子を描いた作品」として日本でトップクラスに有名になったことから、法律学の教材として「大岡裁きを現代の法律の観点から検証する」といった試みも多くされている。これは、フィクションとしての「大岡裁き」が、現代社会においても法律と正義について考えるきっかけを提供し続けていることを示している。

大岡忠相に関するFAQ

Q1: 大岡忠相の読み方は?

A1: 大岡忠相は「おおおかただすけ」と読む。時代劇などで「大岡越前守(おおおかえちぜんのかみ)」と呼ばれることもあるが、これも彼が越前守という官職名を名乗っていたためだ。

Q2: 大岡忠相は何した人?

A2: 大岡忠相は江戸時代中期に、将軍徳川吉宗が進めた「享保の改革」を実務で支えた幕府の役人だ。特に、江戸南町奉行として、町火消の創設、小石川養生所の設置、サツマイモ栽培の普及、物価対策、貨幣改鋳など、多岐にわたる都市改革と社会安定化に貢献した。

Q3: 大岡忠相は町奉行としてどれくらいの期間勤めたの?

A3: 大岡忠相は、1717年から1736年までの約20年間、江戸南町奉行を務めた。これは「享保の改革」期に在任した奉行の中で最も長く、改革を推進した中心人物として評価されている。

Q4: 「大岡裁き」は本当にあったの?

A4: 「大岡裁き」として有名な物語の多くは、実は創作されたものだ。歴史学の研究では、忠相が実際に裁いた裁判で有名なものは「白子屋お熊事件」だけだとされている。「三方一両損」や「縛られ地蔵」などの話は、中国の古い物語などがもとになっている。

Q5: なぜ大岡忠相は「名奉行」と呼ばれるようになったの?

A5: 大岡忠相は、町火消や小石川養生所の設置など、実際に江戸の町をより良くするための多くの功績を残した。彼の真面目で実直な仕事ぶりと、庶民の生活を安定させようとする姿勢が、人々に高く評価された。その功績に加え、当時の庶民が「こんなふうに公正で人情味のある政治家がいてほしい」という願いを彼に託し、多くの「大岡政談」という物語が作られ、語り継がれたことで、「名奉行」としてのイメージが確立された。

Q6: 大岡忠相と徳川吉宗の関係は?

A6: 徳川吉宗と大岡忠相は、単なる主君と家臣という関係を超えた、深い信頼関係で結ばれていた。吉宗は忠相の人間性や行政能力を高く評価し、彼の意見を尊重した。この「お互いを信頼し合うパートナーシップ」が、「享保の改革」の成功に不可欠な要素だったと考えられている。

結論:実像と虚像が織りなす「名奉行」大岡忠相

大岡忠相は、江戸時代中期に活躍し、8代将軍徳川吉宗の「享保の改革」を支えた実在の幕府の役人だ。彼は若い頃の苦難を乗り越え、町奉行から最終的には大名にまで昇進するという、まさに実力で道を切り開いた人物だ。吉宗との間には、単なる主君と家臣の関係を超えた、深い信頼関係があった。

町奉行として、大岡忠相は江戸の町が抱えていた火事、貧しさ、飢饉、経済の混乱といった多くの問題に対し、「町火消」の創設や「小石川養生所」の設置、サツマイモ栽培の奨励など、非常に幅広い分野で先進的な政策を進めた。彼の行政手腕は、単なる裁判官にとどまらず、都市の整備や社会福祉の推進者としての顔も持っていたことを強く示している。

一方で、「大岡裁き」として広く知られる数々の名裁判の物語は、実は忠相が実際に裁いたものではなく、その多くは中国の古典や旧約聖書の物語がもとになった創作だ。しかし、この創作された物語こそが、彼の死後、講談や歌舞伎、テレビドラマといった庶民の文化の中で発展し、大岡忠相を「名奉行」という揺るぎない地位に押し上げた最大の理由なのだ。庶民は、彼の実際の功績と、公正で人情味あふれる裁きを求める社会の願いを結びつけ、「政治家はこうあってほしい」という理想の姿を彼に重ね合わせたのだ。

つまり、大岡忠相は、「享保の改革」を実務面で支えた卓越した行政官であり、その真面目な仕事ぶりと、人々を思いやる気持ちが、後世の人々に「名奉行」としての理想の姿を想像させる土台となった。彼の実際の姿と、庶民の期待が形になった理想の姿が合わさってできた「大岡忠相」という人物像こそが、彼が現代に至るまで日本の歴史と文化に大きな影響を与え続けている理由なのだ。

もし大岡忠相が現代に生きていたら、どんな社会貢献をすると思うだろうか。ぜひ彼の功績について、さらに詳しく調べてみてほしい。