「独眼竜」の異名で知られる戦国武将、伊達政宗。その波乱に満ちた生涯は多くの人々を魅了し続けているが、彼が最期を迎えた「終焉の地」がどこか、はっきりと答えられる人は意外と少ないかもしれない。実は、政宗の終焉の地は一つではない。彼の70年の生涯が幕を閉じた場所は、政治の中心地であった「江戸」。そして、その魂が今も眠る場所は、彼が一代で築き上げた故郷「仙台」。

この記事では、これら二つの「終焉の地」を巡る旅へと案内する。政宗が江戸でどのような最期を迎え、その亡きがらがどのようにして仙台へと運ばれたのか。そして、仙台の霊屋「瑞鳳殿」で行われた発掘調査によって明らかになった、身長や血液型、さらには右目の謎といった、政宗の知られざる真実の姿にも迫っていく。歴史の教科書だけではわからない、英雄・伊達政宗の人間らしい最後の瞬間に触れる旅を始めよう。

江戸で迎えた最期:伊達政宗の終焉の地と最後の瞬間

病を押して向かった最後の参勤交代

伊達政宗の最期は、江戸で始まった。1634年頃から、政宗の体調はすぐれなくなっていたという記録が残っている 1。しかし、彼は病を押して江戸へと向かう。これは「参勤交代」という、江戸時代の大名に課せられた重要な務めを果たすためだった。参勤交代は、地方の大名が定期的に江戸に滞在することで、幕府への忠誠心を示し、その力をコントロールするための制度である。1636年4月、政宗は江戸に到着するが、この時の彼の体調はかなり悪化しており、食べ物を飲み込むのが難しく、嘔吐を繰り返し、お腹は腫れあがっていたと伝えられている 1。それでもなお、この最後の旅を決行した背景には、政宗の強い意志があった。戦国時代から豊臣、徳川という天下人の時代を巧みに生き抜いてきた政宗にとって、幕府への忠誠を示すことは、伊達家の未来を守るための最後の、そして最大の政治的なパフォーマンスだったのだ。

三代将軍・徳川家光との別れの謁見

江戸に到着した政宗は、深刻な病状にもかかわらず、三代将軍・徳川家光への謁見を強く望んだ 1。これは、主君への最後の挨拶であり、伊達家の将来を託すための重要な儀式だった。政宗のその姿に、将軍・家光は深く心を動かされたという。後日、家光は政宗を見舞うため、自ら江戸城下の仙台藩邸に足を運んだ 2。これは、当時の常識では考えられない、異例中の異例の出来事だった。将軍が一大名の屋敷を個人的に見舞うことは、その大名に対する最大限の敬意と信頼の証である。この訪問によって、伊達家が幕府からいかに特別な扱いを受けているかが、他のすべての大名たちに示された。政宗が生涯をかけて築き上げてきた徳川家との信頼関係が、この最後の瞬間に最高の形で実を結び、伊達家の安泰を確固たるものにしたのである。

70年の生涯を閉じた江戸屋敷の場所

将軍家光との別れを果たした政宗は、1636年5月24日の早朝、静かに息を引き取った 4。数え年で70歳、満年齢では68歳だった 7。彼が最期を迎えた場所は、江戸にあった仙台藩の「外桜田上屋敷」である 5。この屋敷は、1601年に徳川家康から与えられたもので、伊達家が江戸で政治活動を行う中心的な拠点だった 11。ただの住まいではなく、その重要性は非常に高かった。記録によれば、初代将軍・家康が三度、二代・秀忠と三代・家光がそれぞれ四度もこの屋敷を訪れ、政宗のもてなしを受けている 11。政宗は、天下の政治の中心地である江戸で、その生涯の幕を閉じたのだ。

現在の日比谷公園に残る政宗の痕跡

約400年前に政宗が亡くなった仙台藩外桜田上屋敷の跡地は、現在、多くの人々が憩う場所となっている。東京都千代田区にある「日比谷公園」の北側一帯が、その場所にあたる 5。現在の公園内には、仙台市によって建てられた「伊達政宗終焉の地」と記された石碑と説明板があり、ここが歴史的な場所であることを静かに伝えている 11。説明板には、かつての上屋敷が心字池の西岸からテニスコートのあたりまで広がる広大な敷地だったことなどが記されており、往時の姿を想像することができる 11。かつては限られた武士しか立ち入れなかった大名屋敷が、今では誰もが自由に散策できる公園へと姿を変えた。この土地の変化そのものが、日本が封建社会から近代国家へと移り変わった歴史を物語っている。

政宗の死因として考えられていること

記録に残る政宗の最期の症状から、その死因についても推測されている。食べ物を飲み込むことが困難で、腹部が腫れ上がっていたという記述から、専門家は食道がん、またはそれに伴うがん性腹膜炎だったのではないかと考えている 2。戦国の世を生き抜き、数々の戦場を駆け抜けた「独眼竜」も、最後は病という人間誰もが逃れられない敵によって倒れた。この事実は、伝説的な英雄である政宗を、我々と同じ一人の人間として感じさせてくれる。

妻子にも見せなかったという最期の伊達男ぶり

政宗の最期を語る上で、彼らしい「伊達者」としての一面を示す逸話が残っている。臨終の際、最愛の妻である愛姫(めごひめ)が会いたいと願ったが、政宗はそれを許さなかったという 2。病で衰えた無様な姿を見せたくない、という彼の強い美学の表れだった。この行動は、生涯を通じて自らのイメージを巧みに演出し続けた政宗の生き方そのものだった。かつて豊臣秀吉の怒りを買った際、死を覚悟して白装束で現れ、逆にその度胸を認められたように、政宗は常に「伊達政宗」という人物像を意識していた。自分の肖像画は、親から授かった体を敬い、両目がある姿で描くように遺言したこととも通じる 7。彼の最後の拒絶は、後世に語り継がれる自らの伝説を、最後の最後まで完璧に作り上げるための、意識的な演出だったのである。

仙台に眠るもう一つの伊達政宗の終焉の地「瑞鳳殿」

生前の姿のまま行われた江戸から仙台への大行列

政宗の死後、その亡きがらは故郷の仙台へと運ばれた。その方法は、極めて異例なものだった。遺体は腐敗を防ぐため、水銀や石灰、塩などで丁寧に処置され、生前と同じように正式な装束をまとわされた 5。そして、まるで生きているかのように駕籠に乗せられ、江戸から仙台までの道のりを、大名行列さながらの壮大な隊列を組んで進んだのである 5。この行列は、政宗が亡くなった日に江戸を出発し、10日後の6月3日に仙台に到着した 5。道中、沿道の人々はひれ伏して涙を流したと伝えられている 6。この「生きているかのような行列」は、単なる葬儀ではなかった。強力な指導者を失った直後の伊達家は、本来であれば非常に不安定な時期にある。しかし、この堂々とした行列は、「仙台藩の主は不在ではない、伊達家の権威は揺らいでいない」という強いメッセージを、天下に知らしめるための、計算され尽くした政治的演出だった。

政宗の遺言で建てられた霊屋・瑞鳳殿

仙台に到着した政宗の亡きがらは、彼自身の遺言に従って、仙台城を見下ろす経ヶ峯(きょうがみね)という丘に葬られた 6。政宗は生前、この地を散策した際に自らの墓所として定めていたのである 2。そして翌年の1637年、その墓所の上に豪華絢爛な霊屋(おたまや)が建てられた。これが、政宗が眠るもう一つの終焉の地、「瑞鳳殿(ずいほうでん)」である 21。自らが築き上げた城下町を永遠に見守ることができる場所を、最後の眠りの地に選んだのだ。ここにも、自分の死後までも見据えていた政宗の、驚くべき先見性が表れている。

戦火で焼失、そして現代に蘇った豪華絢爛な姿

政宗の美意識を反映して建てられた瑞鳳殿は、桃山文化の華やかさを伝える建築の傑作だった。その価値は高く評価され、1931年には国宝に指定された 21。しかし、その壮麗な建物は、1945年の仙台空襲によって完全に焼失してしまう 21。戦後、仙台市民の間で瑞鳳殿の再建を望む声が高まった。その熱意が実り、1979年、当時の金額で総工費8億円をかけて、焼失前の姿を忠実に再現した瑞鳳殿が完成した 24。さらに2001年には、仙台開府400年を記念した大改修が行われ、屋根に竜の頭の瓦を復元するなど、創建当時の姿がより鮮やかによみがえった 21。政宗が築き、戦火で破壊され、そして人々の力で復興した仙台の街の歴史と、瑞鳳殿の運命は、深く重なり合っている。

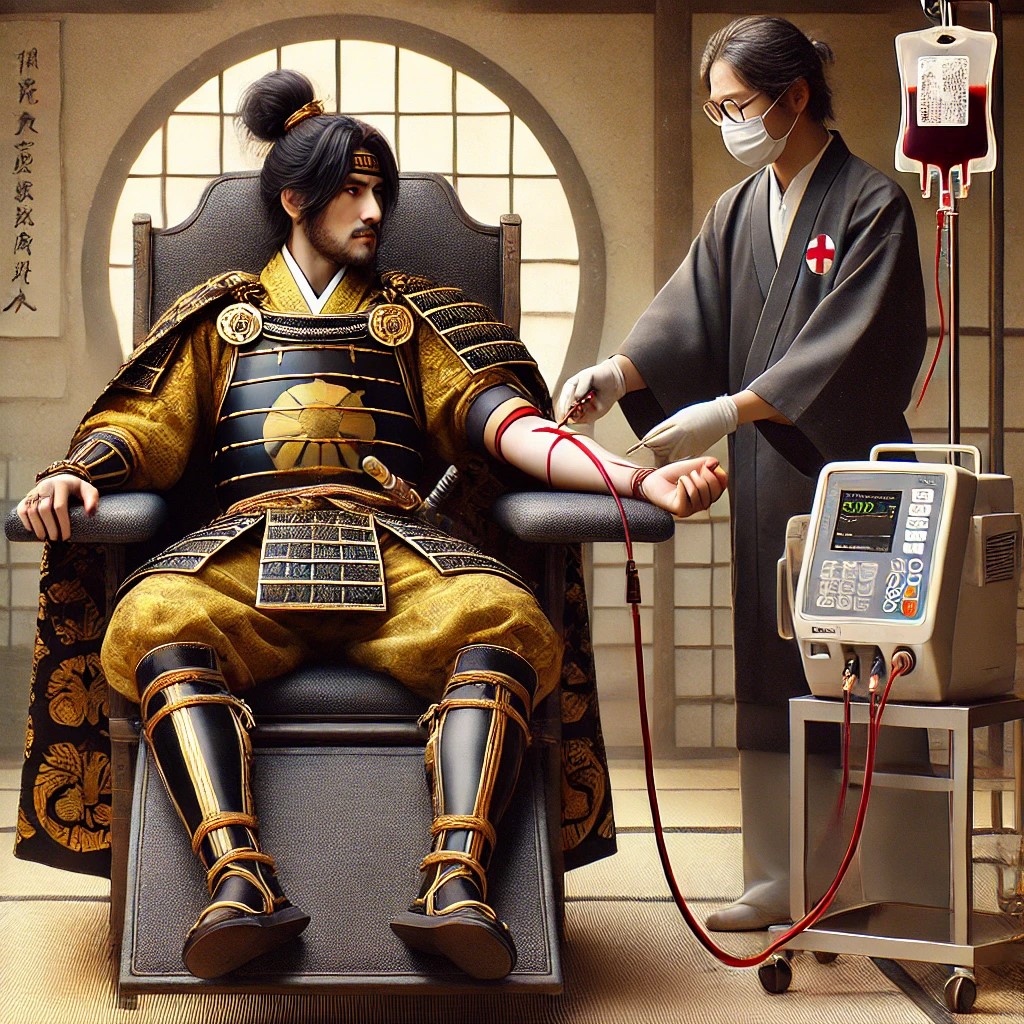

発掘調査で判明した政宗の本当の姿

1979年の再建に先立ち、1974年に墓所の発掘調査が行われた 18。この学術調査によって、伝説のベールに包まれていた伊達政宗の真実の姿が、科学の力で明らかになった。遺骨から推定された身長は159.4cm 18。これは当時の日本人男性の平均的な身長だが、骨は太く筋肉が発達しており、戦で鍛えられた頑強な体つきだったことがわかった 30。残されていた毛髪から、血液型はB型と判明した 18。頭の骨は前後に長い「長頭型」で、鼻筋が通った貴族的な顔立ちだったと推定されている 32。そして最も衝撃的だったのが、右目の謎である。家臣にえぐり出させたとされる逸話が有名だが、頭骨の右目の眼窩(眼球が入るくぼみ)には、刀傷のような痕跡は一切見つからなかった 7。これは、幼い頃にかかった病気で視力を失ったものの、眼球そのものは残っていた可能性が高いことを示している。

政宗と共に殉じた家臣たちの忠義

政宗の死に際して、彼の後を追って自らの命を絶つ家臣たちがいた。「殉死」と呼ばれるこの行為は、当時の武士にとって最高の忠誠の証とされていた 21。政宗の死に際しては、15人の直臣と、その家来である5人の、合計20人が殉死した 21。「忠臣は二君に仕えず」という武士の価値観に基づき、主君と死を共にすることを選んだ彼らの忠義は、政宗がいかに家臣たちから深く敬愛されていたかを物語っている。瑞鳳殿の脇には、彼らのための供養塔が建てられており、今も政宗のそばで静かに眠っている 21。

瑞鳳殿へのアクセスと見どころ

政宗が眠る瑞鳳殿は、仙台を代表する観光名所の一つである。JR仙台駅からは、観光地を巡るバス「るーぷる仙台」に乗って「瑞鳳殿前」で下車するのが便利だ 22。拝観料は大人570円で、営業時間は季節によって異なるため、訪れる前に公式サイトなどで確認するとよい 37。敷地内には、政宗の瑞鳳殿のほか、二代藩主・忠宗の「感仙殿」、三代藩主・綱宗の「善応殿」もあり、伊達家三代の霊屋が並び立つ 25。また、発掘調査で出土した貴重な副葬品や、政宗の復元された容貌像が展示されている資料館は必見である 21。近くには、政宗の勇ましい騎馬像が立つ仙台城跡もあるので、合わせて訪れることで、政宗が築いた街・仙台の歴史をより深く感じることができるだろう 40。

- 伊達政宗の「終焉の地」は、亡くなった場所である「江戸」と、眠っている場所である「仙台」の二つある。

- 政宗は1636年、江戸の仙台藩屋敷で70年の生涯を閉じた。その場所は現在の日比谷公園にあたる。

- 日比谷公園には「伊達政宗終焉の地」の石碑があり、歴史を今に伝えている。

- 政宗の遺体は、まるで生きているかのような大名行列で江戸から仙台まで運ばれた。

- 政宗の墓所「瑞鳳殿」は、本人の遺言により仙台の経ヶ峯に建てられた豪華絢爛な霊屋である。

- オリジナルの瑞鳳殿は戦火で焼失したが、1979年に市民の熱意によって再建された。

- 再建前の発掘調査により、政宗の身長が約159.4cm、血液型がB型であることが科学的に判明した。

- 調査では右目の眼窩に傷はなく、家臣にえぐり出させたという逸話は作り話だった可能性が高い。

- 政宗の死に際しては、15人の家臣とその家来5人が殉死し、瑞鳳殿の脇に葬られている。

- 瑞鳳殿は仙台の主要な観光地であり、政宗が築いた城下町を一望できる仙台城跡と合わせて訪れることができる。

伊達政宗の終焉の地は東京?仙台?この記事では、独眼竜が江戸で最期を迎えた場所(現在の日比谷公園)から、豪華絢爛な霊屋「瑞鳳殿」に眠るまでの最後の旅路を徹底解説。発掘調査で判明した身長159.4cm、血液型B型といった政宗の本当の姿にも迫る。歴史の謎を解き明かす旅へ。