源義経は、日本史上最も有名な悲劇の英雄の一人だ。兄である源頼朝のために数々の戦で天才的な軍略を発揮し、平家を滅亡に追い込んだ立役者でありながら、その功績が認められるどころか、逆に頼朝から疎まれ、若くして非業の死を遂げたとされる。しかし、そのあまりにドラマチックな生涯から、「実は生きていたのではないか」という生存説が絶えない。

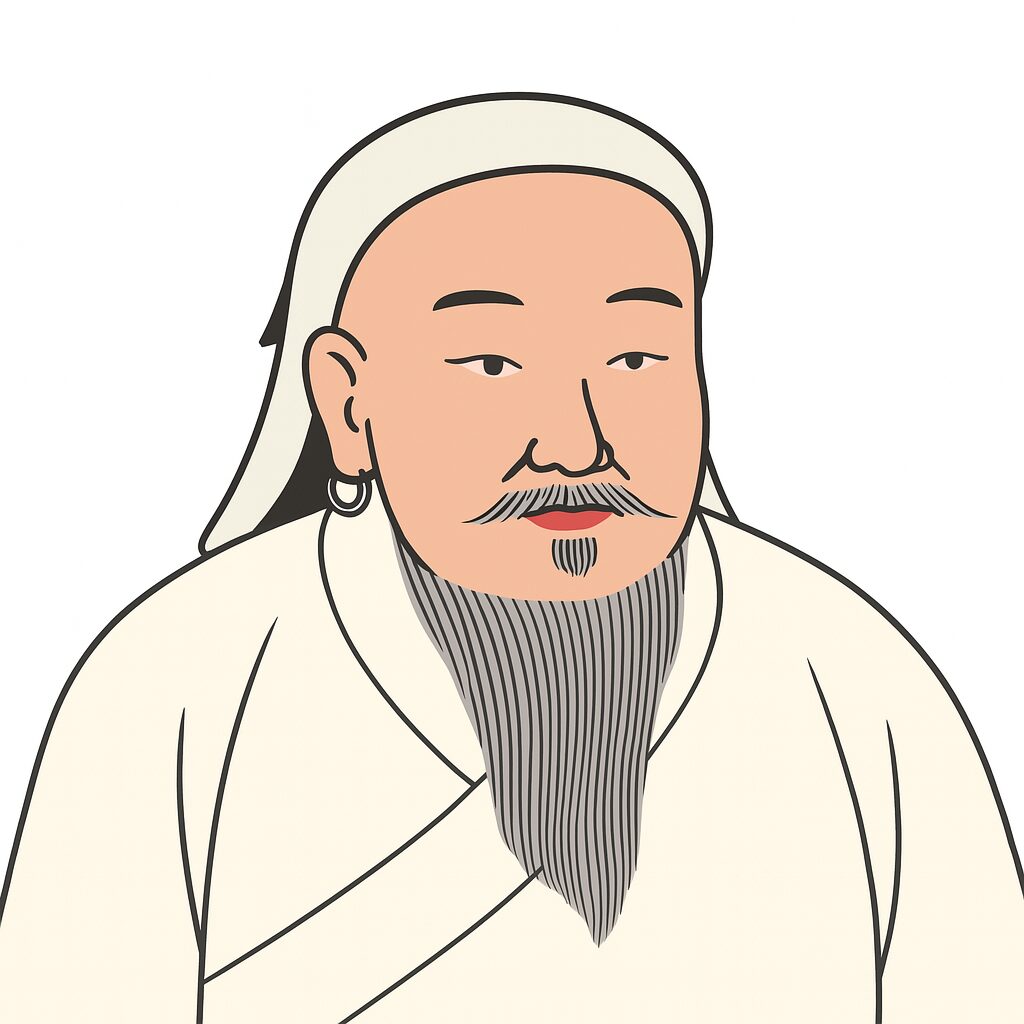

中でも最も壮大で、聞く者を驚かせるのが「義経は死なず、大陸へ逃れてモンゴル帝国を築いた初代皇帝、チンギスハンになった」という伝説だ。この壮大な物語は、なぜ生まれ、どのようにして多くの人々の心を捉えてきたのか。

この記事では、伝説が生まれた背景から、それを裏付けるとされる「証拠」、そして史実の観点からの徹底的な検証まで行い、この歴史ミステリーの真相に迫る。

なぜ「源義経はチンギスハン」という壮大な伝説が語り継がれるのか?

この驚くべき伝説は、単なる思いつきで生まれたわけではない。そこには、義経の死の曖昧さ、人々の同情心、そして時代ごとの思惑が複雑に絡み合っている。まずは、伝説を信じる人々がどのような根拠を挙げてきたのか、その物語をたどってみよう。

謎に満ちた義経の最期と「生存説」の浮上

公式な歴史書である『吾妻鏡』によれば、源義経は文治5年(1189年)、藤原泰衡の裏切りによって奥州平泉の衣川館で追い詰められ、妻子と共に自害したとされている。しかし、この記録には人々の想像力をかき立てる隙があった。まず、『吾妻鏡』は義経を追い詰めた鎌倉幕府によって編纂された歴史書である。そのため、義経に同情的な人々からすれば、幕府が「義経は確実に死んだ」と世間に知らしめるために、意図的に情報を操作したのではないかという疑念が生まれるのは自然なことだった。

この疑念を後押ししたのが、日本人特有の感情である「判官贔屓(ほうがんびいき)」だ。判官とは義経が任じられた官職「検非違使尉(けびいしのじょう)」のことで、悲劇的な運命をたどった英雄・義経に同情し、弱い立場にある者を応援したくなる気持ちを指す言葉となった。人々は、英雄がこんな形で終わるはずがない、生きていてほしいと強く願ったのだ。

その願いは、具体的な「生存説」を生み出していく。例えば、平泉から鎌倉へ送られた義経の首は、夏の暑さで腐敗が進み、本人かどうか判別できなかったという話が広まった。また、首実検の後に捨てられた首が神奈川県の片瀬の浜に流れ着き、土地の人がそれを拾って井戸で清めたという伝説も生まれた。この「義経首洗井戸」は今も観光名所として残っている。このように、公式記録への不信感と、英雄への強い同情心が、義経生存説が生まれるための豊かな土壌となったのだ。

大陸へ渡った義経?伝説の逃亡ルート

義経は衣川で死なず、生き延びた――。では、彼はどこへ向かったのか。ここで登場するのが、日本列島を北上し、大陸を目指したという「北行伝説」だ。

伝説によれば、義経は藤原泰衡の手引きでひそかに平泉を脱出し、北へ向かったとされる。その足跡は東北地方の各地に「伝説」として残されている。岩手県の遠野を抜け、宮古や久慈といった三陸海岸沿いの町を経由し、青森県の津軽半島に至るルートが語り継がれている。普代村にある鵜鳥神社には、義経が蝦夷地(えぞち、現在の北海道)への安全な航海を祈願したという言い伝えが残る。

津軽半島から海を渡った義経一行は、ついに蝦夷地に上陸する。北海道にもまた、義経にまつわる伝説が100か所以上も点在しており、乙部町に2年間滞在したという話まである。そして、この北海道の伝説で最も重要なのが、義経がアイヌの人々から神として崇められたという話だ。義経は、アイヌの叙事詩に登場する文化の神、英雄神である「オキクルミカムイ」と同一視されるようになったという。人々に農耕や狩猟の技術を教え、「判官様(ハンガンカムイ)」として敬われたというこの伝説は、後に義経が大陸で偉大な指導者になるための、いわば序章として位置づけられた。この考えは非常に影響力が強く、平取町には義経を祀る義経神社が建立されるほどだった。

この伝説は、単なる民間伝承にとどまらない側面も持っている。江戸時代以降、和人(本州の日本人)が北海道へ進出する中で、アイヌの神と日本の英雄を結びつけることは、和人の支配を正当化し、文化的な同化を進めるための政治的な意図を持っていた可能性が指摘されている。

驚くべき共通点?義経とチンギスハンの類似性

北海道からさらに大陸へ渡った義経は、ついにモンゴルの草原でチンギスハンとして生まれ変わる。この壮大な飛躍を、伝説の支持者たちはいくつかの「驚くべき共通点」によって説明しようとした。

- 絶妙なタイミング:義経が日本の歴史から姿を消した1189年。時をほぼ同じくして、モンゴルの草原でテムジン(後のチンギスハン)が急速に頭角を現し始める。このあまりに都合の良い時間的な一致が、伝説の最も強力な根拠とされた。

- 名前の類似:源義経の漢字の音読み「ゲンギケイ」が、「ジンギス」の響きと似ているという指摘がある。また、義経の通称である「九郎(くろう)」がチンギスハンの別名と関連付けられたり、モンゴルの君主の称号「ハン(汗)」は、義経が持っていた日本の官職名「守(かみ)」に由来するという説も唱えられた。

- 旗と家紋:源氏の旗印は白旗だが、チンギスハンも即位の際に9本の白旗を掲げたとされる。さらに、源氏の家紋とされる「笹竜胆(ささりんどう)」が、モンゴル族の紋章や武具のデザインと似ているとも言われた。

- 戦術の類似:一ノ谷の戦いで見せた「鵯越の逆落とし」に代表されるような、義経の奇想天外な騎馬戦術が、モンゴル軍の巧みな騎兵の運用と共通しているという主張もあった。

これらの「共通点」は、一つひとつは些細なものであっても、複数集まると、何か大きな謎が隠されているかのような印象を与える。特に、歴史の専門知識がない人々にとっては、非常に説得力のあるミステリーとして響いたのだ。

伝説を広めた江戸時代から明治の知識人たち

この伝説が単なる噂話で終わらず、広く社会に浸透したのは、各時代の知識人たちが積極的に支持したからだった。

江戸時代には、儒学者の林羅山や、博識で知られた新井白石といった一流の学者が、義経が蝦夷地へ渡ったとする「北行伝説」を自らの著作で紹介し、生存説に学術的な権威を与えた。

決定的な影響を与えたのは、1820年代に来日したドイツ人医師シーボルトだ。彼は帰国後に著した大著『日本』の中で、日本の通詞(通訳)から聞いた話として、この「義経=チンギスハン説」を肯定的に紹介した。ヨーロッパの著名な学者が認めたことで、この説は国際的なお墨付きを得たかのように受け止められた。

明治時代に入ると、伝説は国家の威信と結びつく。イギリスに留学したエリート官僚の末松謙澄は、日本の英雄が世界的な征服者であったという論文を英語で発表した。これは後に『義経再興記』として和訳され、日本が大陸へ進出しようとする時代の空気の中で、国威発揚の物語として歓迎された。

そして、このブームの頂点となったのが、大正13年(1924年)に出版された小谷部全一郎の『成吉思汗ハ源義経也』である。牧師であり、アイヌの権利擁護活動家でもあった小谷部は、満州などで自ら収集したという「証拠」を元に、情熱的にこの説を主張した。この本は空前のベストセラーとなり、「義経=チンギスハン説」を国民的な伝説へと押し上げたのだ。

史実が示す「源義経はチンギスハン」説の信憑性と歴史ロマンの魅力

ここまで、伝説がどのように生まれ、語られてきたかを見てきた。では、歴史的な事実(史実)と照らし合わせた時、この伝説は本当に成り立つのだろうか。ここからは、冷静な視点でその信憑性を検証していく。

決定的な矛盾点:義経とチンギスハンの生きた時代

この伝説を根底から覆す、最も決定的で動かしがたい証拠は、二人が「同時代に生きていた」という事実だ。伝説が成り立つためには、義経が日本から消えた後、テムジンという人物が歴史に登場する必要があります。しかし、史実は全く異なる。

- 源義経:1159年生まれ、1189年没(享年30)

- チンギスハン(テムジン):1162年頃生まれ、1227年没(享年65前後)

この年表を見れば一目瞭然だが、義経が平泉で自害したとされる1189年、テムジンはすでに27歳前後の青年であり、モンゴル高原で部族の統一を目指して激しい戦いを繰り広げていた。すでに一部の部族からは「チンギスハン」として推戴され、ライバルであったジャムカとの「十三翼の戦い」に臨むなど、一人の独立した指導者として活動していたのだ。

以下の年表は、二人の人生が並行して進んでいたことを明確に示している。

| 年 | 源義経(日本での活動) | テムジン(モンゴルでの活動) |

| 1162年頃 | 3歳頃。まだ牛若丸と呼ばれる幼少期。 | 誕生。オノン川のほとりで生まれる。 |

| 1185年 | 壇ノ浦の戦いで平家を滅ぼす。 | 部族間の抗争を続け、勢力を拡大。 |

| 1189年 | 衣川館にて自害(享年30)。 | ハーンに推戴され、十三翼の戦いを戦う(27歳頃)。 |

| 1206年 | 死後17年。 | 全モンゴル部族を統一し、モンゴル帝国初代皇帝として即位。 |

義経がテムジンとして「生まれ変わる」時間的な余裕は全くない。テムジンという人物は、義経が日本で活躍している間、モンゴルで着実に自身の人生を歩んでいた。この一点だけで、「義経=チンギスハン説」は史実として成り立たないことが証明される。

言葉と文化の壁という現実的な問題

仮にタイムラインの問題を無視できたとしても、次なる大きな壁が立ちはだかる。それは、言葉と文化の壁だ。

12世紀のモンゴル高原は、モンゴル部、ケレイト部、ナイマン部など、様々な部族が互いに争う複雑な社会だった。彼らはモンゴル語系の言語やテュルク語系の言語を話し、その文化は日本のそれとは全く異なっていた。日本の宮廷文化の中で育ち、仏教や神道の価値観を持つ義経が、遊牧生活を送り、シャーマニズムを信仰し、複雑な氏族制度を持つモンゴルの社会に突然現れて、人々をまとめ上げることなど現実的に可能だろうか。

リーダーになるためには、軍事的な才能だけでなく、現地の言葉を流暢に操り、文化や習慣を深く理解し、巧みな交渉を行う政治力が不可欠だ。血縁も地盤も持たない日本語しか話せない異邦人が、百戦錬磨の部族長たちから信頼を勝ち取り、最高指導者になるというのは、あまりにも非現実的な話である。この伝説は、モンゴルの人々が持つ独自の言語や文化、社会を無視して初めて成り立つ、日本中心的な視点に立った物語と言えるかもしれない。

伝説を裏付ける一次史料は存在するのか?

歴史を語る上で最も重要なのは、その時代に書かれた記録、すなわち「一次史料」だ。では、「義経=チンギスハン説」を裏付ける一次史料は存在するのだろうか。

答えは「ノー」である。

モンゴル側でチンギスハンの生涯を知るための最も重要な史料は、英雄叙事詩『元朝秘史』だ。そこには、チンギスハンの先祖が「蒼き狼」と「白き牝鹿」であるという神話から始まる、彼の出自や功績が詳細に記されている。しかし、そのどこにも、日本から来た、あるいは海を渡ってきたというような記述は一切見当たらない。

一方、日本側の史料も同様だ。『吾妻鏡』はもちろんのこと、義経に同情的に書かれた軍記物語『義経記』でさえ、彼の悲劇的な最期を日本国内の出来事として描いている。大陸へ渡ったというような話は、後世に生まれた伝説に過ぎない。

つまり、日本、モンゴル、中国など、関連する地域のどの一次史料にも、義経とチンギスハンを結びつける記述は存在しない。この伝説は、史実の裏付けを欠いた、あくまで後世の創作なのである。

なぜ私たちはこの伝説に魅了されるのか

史実ではないと分かっていても、なぜこの伝説は今なお多くの人々を惹きつけるのだろうか。その魅力の源泉は、史実の正しさとは別のところにある。

第一に、やはり「判官贔屓」の力が大きい。この伝説は、非業の死を遂げた英雄がただ生き延びるだけでなく、自分を裏切った兄・頼朝が作った国など比較にならないほど広大な世界帝国を築き上げるという、この上なく痛快な「リベンジ」の物語だ。悲劇の英雄に、これ以上ないほどの栄光を与えるストーリーは、人々の心に強く響く。

第二に、「歴史ロマン」としての魅力がある。「もしも、あの時…」と歴史のifを想像することは、多くの人が楽しむ知的な遊びだ。義経の悲しい結末よりも、大陸に渡って大英雄になるという冒険譚の方が、物語として遥かにエキサイティングであることは間違いない。

そして第三に、この伝説が語られた時代の日本の社会状況も大きく影響している。特に明治から大正にかけて、日本が国際社会での地位向上や大陸への進出を目指していた時代、日本の英雄がアジア全土を席巻したという物語は、国民の誇りを高め、国家の目標を後押しする役割を果たした。伝説は、それを語る人々の希望や夢を映し出す鏡でもあったのだ。

歴史の「if」を楽しむ:伝説との上手な付き合い方

「源義経はチンギスハンになった」という説は、史実ではない。しかし、だからといって、この伝説を「間違いだ」と切り捨ててしまうのはもったいない。大切なのは、史実と伝説をきちんと区別した上で、それぞれの面白さを味わうことだ。

史実としての義経の生涯を学ぶことは、鎌倉時代という激動の時代を知る上で欠かせない。一方で、伝説としての義経の物語は、それを信じた昔の人々の心、つまり英雄に同情し、その復活を願う気持ちや、自国の未来に大きな夢を抱いていた時代の空気を知るための、貴重な「歴史の資料」でもある。

歴史の事実を知り、その上で「もしも義経が大陸に渡っていたら…」という壮大な歴史ロマンに思いを馳せる。それこそが、歴史の伝説との上手な付き合い方と言えるだろう。

まとめ:源義経はチンギスハン?

- 源義経は、兄・頼朝に討たれた悲劇の英雄として、人々の同情を集めた。この感情が「判官贔屓」という言葉を生んだ。

- 判官贔屓の心から、「義経は死んでいない」という生存説が数多く生まれた。

- 最も有名な伝説が、平泉を脱出して北へ逃れ、北海道を経由して大陸に渡ったという「北行伝説」である。

- 北海道では、義経はアイヌの神「オキクルミカムイ」として崇められたと伝えられている。

- 大陸に渡った義経はチンギスハンになったとされ、名前の響きや源氏の白旗などが「証拠」として挙げられた。

- この伝説は江戸時代の学者に始まり、明治・大正期の知識人によって、しばしば国威発揚のために広められた。

- 【史実】この説は成立しない。義経が亡くなった1189年、チンギスハン(テムジン)は既にモンゴルで活動する成人だった。

- 【史実】日本の武将である義経が、言葉も文化も全く異なるモンゴルの遊牧民を束ねることは現実的に不可能である。

- 【史実】日本やモンゴルの一次史料には、二人を結びつける証拠は一切存在しない。

- この伝説は史実ではないが、悲劇の英雄に最高の栄光を与える「歴史ロマン」として、今も人々を魅了し続けている。