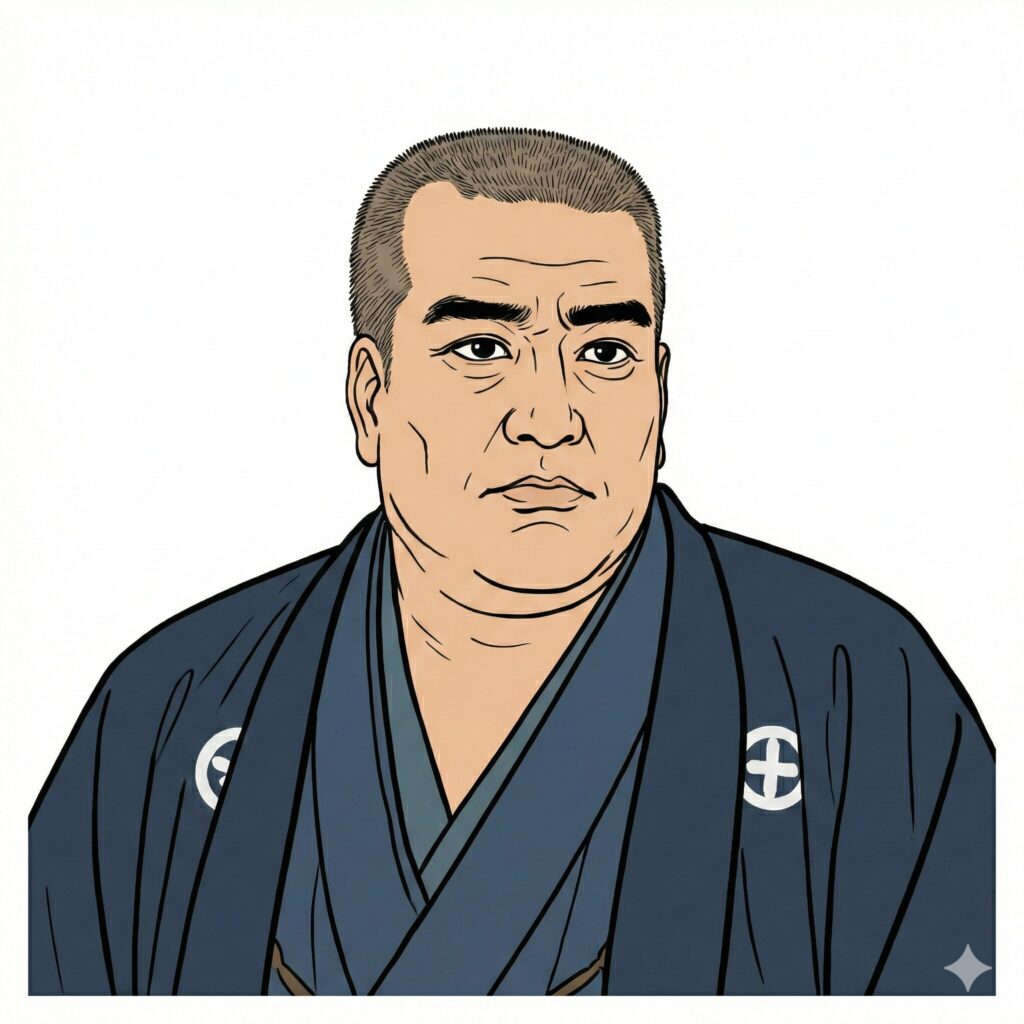

東京の上野恩賜公園にある西郷隆盛の銅像は、日本で最も有名な銅像のひとつだ。着流し姿で犬を連れたその姿は、明治維新の英雄という堅苦しいイメージとは異なり、どこか親しみやすさを感じさせる。

しかし、足元に寄り添うあの犬について、詳しく知っている人は意外と少ないのではないだろうか。あの犬には「ツン」という名前があり、西郷にとって特別な存在であった。そして銅像の犬には、少し複雑な事情が隠されているのである。

西郷隆盛は無類の犬好きとして知られ、生涯を通じて多くの犬を飼育していた。その愛情の注ぎ方は尋常ではなく、現代の愛犬家も驚くようなエピソードが数多く残されている。犬たちは彼の健康管理や精神的な支えとしても重要な役割を果たしていた。

この記事では、西郷隆盛の愛犬「ツン」の正体や、銅像制作にまつわる意外な事実、そして彼が愛した薩摩犬という犬種について詳しく解説していく。歴史の教科書には載っていない、西郷隆盛と犬たちの知られざる物語を紐解いていこう。

西郷隆盛の犬「ツン」と上野の銅像に隠された意外な物語

上野の銅像の犬は「ツン」ではない?モデルにされた別の犬

上野公園の西郷隆盛像が連れている犬は、彼の愛犬「ツン」であると言われている。しかし、厳密に言うと、あの銅像の姿形そのものがツンであるわけではない。銅像が制作された明治時代後半には、すでにツンは死んでしまっており、モデルにすることができなかったからだ。

そこで、制作者である高村光雲は、ツンのイメージに合う別の犬を探すことになった。当時の記録によると、モデルに選ばれたのは、西郷と同じ薩摩出身の海軍中将・仁礼景範が飼っていた「サワ」という名の雄犬だったと言われている。

実際のツンは雌犬であったが、銅像の犬を見ると立派な雄の姿をしていることがわかる。つまり、銅像の犬は「ツンという愛犬がいた」という事実を表現したものであり、見た目は別の犬を参考に作り上げられた合成的な作品なのだ。

このように、有名な銅像の裏側には、制作当時の苦労と工夫が隠されているのである。モデルとなったサワもまた、薩摩犬の特徴をよく備えた名犬であったとされ、西郷の愛犬を再現するのにふさわしい存在だったのだろう。

なぜ愛犬ツンは銅像のモデルになれなかったのか

西郷隆盛が最も寵愛した犬として知られるツンだが、残念ながら銅像の制作時にはモデルを務めることができなかった。その最大の理由は、西郷が亡くなってから銅像が作られるまでに、長い年月が経過していたことにある。

西郷が西南戦争でこの世を去ったのは明治10年のことだが、上野の銅像が完成したのは明治31年である。犬の寿命を考えれば、当時のツンが存命である可能性は極めて低く、実際に彼女はすでにこの世にいなかった。

また、写真技術がまだ一般的ではなかった時代において、ツンの正確な姿を記録した資料が乏しかったことも影響しているかもしれない。制作者たちは、人々の記憶や証言を頼りに、ツンに似た犬を探すしかなかったのだ。

もしツンが生きていれば、そのままモデルになったことは間違いないだろう。しかし、運命のいたずらか、彼女の身代わりとして別の犬が歴史に残ることになった。それでも、「西郷の連れている犬はツンである」という認識は、今も変わらず人々に共有されている。

高村光雲の苦悩と犬の造形へのこだわり

上野の西郷像の制作を担当したのは、近代日本彫刻の巨匠・高村光雲である。彼は西郷本人の顔や体格の再現に心血を注いだが、同時に傍らの犬の制作にも並々ならぬ情熱を傾けていた。

光雲自身は動物の彫刻を得意としていたわけではなく、犬の部分については動物彫刻の専門家である後藤貞行に協力を依頼している。二人は協力して、薩摩犬特有の体型や筋肉のつき方、毛並みの表現などを徹底的に追求した。

特に難航したのは、西郷の巨体と犬とのバランスだったと言われている。実際の薩摩犬は中型犬であり、身長180センチ近い西郷と並ぶと小さく見えてしまう。そこで、視覚的なバランスを整えるために、実際の犬よりも少し大きめに作られたという説もある。

このように、単なる添え物としてではなく、一つの芸術作品として犬を作り上げた点に、制作者たちのプロ意識が感じられる。あの犬の凛々しい立ち姿は、こうした試行錯誤の末に生まれた傑作なのである。

銅像の姿に対する妻・糸子の有名な言葉の真意

西郷隆盛の銅像の除幕式が行われた際、招待された妻の糸子が「宿んし(うちの主人)はこげな人じゃなかった」と驚きの声を上げたという逸話は有名だ。

この言葉は、銅像の顔が本人に似ていないという意味で解釈されることが多いが、実はその服装や犬を連れている姿に対する違和感も含まれていたのではないかと考えられている。糸子にとっての西郷は、礼儀正しく威厳のある人物であった。

銅像はウサギ狩りに出かける際のラフな着流し姿で表現されているが、糸子からすれば、夫が浴衣姿で人前に出るなどということは考えられない非礼な行為に思えたのかもしれない。彼女が知る「よそ行きの顔」とは異なっていたのだ。

しかし、銅像の建設委員長らは、西郷の「無欲で飾らない人柄」こそを後世に伝えるべきだと考え、あえて正装ではなく日常の姿を選んだ。この言葉は、英雄としてのパブリックイメージと、家族だけが知る実像とのギャップを象徴するエピソードとして語り継がれている。

軍服か浴衣か?銅像のスタイルを巡る論争

銅像の制作段階では、西郷の姿をどのような服装にするかで大きな議論があった。当初は、陸軍大将としての正装である軍服姿で作るべきだという意見も根強く存在していた。

しかし、西郷は一度朝廷に弓引いた「逆賊」とされた経緯があり、恩赦されたとはいえ、軍服姿の銅像を皇居の近くに建てることには政治的な配慮が必要だったとも言われている。そこで採用されたのが、趣味の狩りを楽しむ浴衣(着流し)姿であった。

このスタイルは、彼が晩年に鹿児島で過ごした穏やかな日々を想起させ、庶民的な親しみやすさを強調する効果があった。結果として、軍人としての西郷ではなく、人間・西郷隆盛を表現することに成功したと言えるだろう。

もし軍服姿の銅像が採用されていたら、足元の犬は存在していなかったかもしれない。犬と共に在る姿が選ばれたことは、西郷隆盛という人物の多面性を象徴する歴史的な決断だったのである。

西郷隆盛の犬である「薩摩犬」の特徴とウサギ狩りの実力

薩摩犬という希少な犬種の特徴

西郷隆盛が愛したツンなどの犬たちは、主に「薩摩犬」と呼ばれる犬種であった。薩摩犬は、古くから鹿児島県周辺で飼育されていた日本犬の一種であり、現代では純血種が非常に少なくなっている希少な存在だ。

その特徴は、ピンと立った耳と、鎌のように巻いた尾(差し尾)、そして黒や茶色の毛色にある。特に「黒胡麻」と呼ばれる、黒毛の中に白毛が混じったような野性味あふれる毛色が特徴的とされる。

外見は素朴だが、性格は非常に勇敢で忍耐強いと言われている。飼い主には忠実だが、見知らぬ人や他の動物には警戒心が強く、気性が荒い一面も持っている。まさに「ますらお」といった風情の犬種である。

現代の愛玩犬とは異なり、彼らは厳しい自然環境の中で生き抜くための強さを備えていた。西郷がこの犬種を好んだのは、その質実剛健な気質が、自らの武士道精神と共鳴したからかもしれない。

現代における薩摩犬の状況と保存活動

残念ながら、明治以降の洋犬の流入や生活様式の変化により、純粋な薩摩犬の数は激減してしまった。一時期は絶滅したのではないかとさえ言われたが、昭和に入ってからその価値が見直され、保存活動が始まった。

鹿児島県内の甑島(こしきじま)などに残っていた「甑山犬」などが薩摩犬の血を引くものとして注目され、これらを元に復元や保存の努力が続けられている。地元の愛好家たちの尽力により、少しずつではあるがその血統は守られている。

現在、純血種に近い薩摩犬の保存に取り組む団体が存在し、繁殖や普及活動を行っている。上野の銅像のモデルとなった犬種としての知名度は高いものの、実際にその姿を見る機会は少ないのが現状だ。

気性が荒く、飼育が難しい面もあるため、一般家庭での普及にはハードルがあるが、主人に忠実な性質は今も受け継がれている。これらの活動は、単に犬種を守るだけでなく、西郷隆盛が生きた時代の文化を伝える重要な役割を果たしている。

ウサギ狩りの方法と犬の役割

西郷隆盛が熱中したウサギ狩りは、単に鉄砲で撃つだけのものではなく、犬を使ってウサギを追い立てるスタイルであった。この猟法において、薩摩犬の能力は遺憾なく発揮された。

山野を駆け巡り、茂みに隠れたウサギの臭いを嗅ぎつけ、隠れ場所から追い出す。そして俊足を生かして獲物を追い詰める。この一連の動きには、犬の体力と知能、そして主人との連携が不可欠である。

西郷は犬たちの動きを見守り、彼らが獲物を追い出すのを待った。犬が優秀であればあるほど、猟果は上がることになる。そのため、彼は優れた猟犬を育てることに情熱を注ぎ、良い犬がいると聞けば遠方まで譲り受けに行くこともあったという。

この狩りのスタイルは、チームプレーの面白さもあり、西郷にとっては指揮官としての采配を振るう模擬戦のような側面もあったのかもしれません。犬たちとの一体感を感じられる瞬間こそが、狩りの醍醐味だったのだろう。

肥満治療のために医師から勧められた犬との運動

銅像がウサギ狩りの姿をしていることには、実は深い理由がある。西郷隆盛は晩年、深刻な肥満に悩まされており、医師から減量のための運動を強く勧められていた。

当時の診断によると、西郷はフィラリア症による下半身の腫れや、心臓への負担を抱えていたとされる。ドイツ人医師ホフマンやイギリス人医師ウィリスらは、彼に食事制限と運動を命じたが、単調な運動は長続きしなかった。

そこで役立ったのが、彼の趣味であった犬の散歩とウサギ狩りだ。好きな犬と一緒なら、辛い山歩きも苦にならない。医師たちも、西郷の性格を見抜いた上で、犬を使った運動療法を推奨したのかもしれない。

実際、狩りに熱中するあまり、一日中野山を歩き回ることもあり、これは相当なカロリー消費になったはずだ。犬と共に過ごす時間が彼の健康寿命を延ばし、晩年の精神的な安定に寄与したことは間違いない事実である。

猟犬としての厳しさと愛情のバランス

西郷は犬を溺愛していたが、それは単に甘やかすだけではなかった。猟犬としての厳しさも同時に求めていたようである。狩りの現場では、犬たちは主人の命令に従い、勇敢に獲物に立ち向かわなければならない。

役に立たない犬や、狩りの邪魔をするような犬には厳しく接したという話もあるかもしれないが、基本的には愛情の方が勝っていたようだ。狩りで傷ついた犬がいれば手当をし、泥だらけになれば洗ってやる。

この「厳しさ」と「優しさ」のバランスこそが、西郷流の犬との付き合い方だった。犬たちもまた、西郷の期待に応えようと必死に働いたことだろう。信頼関係があったからこそ、あのような阿吽の呼吸での狩りが可能だったのだ。

彼にとって犬は、愛玩動物であると同時に、共に戦う「同志」でもあった。その絆の深さは、現代のパートナードッグとの関係に通じるものがあるかもしれない。

西郷隆盛の犬好きエピソード!ウナギや戦場での逸話

高級食材のウナギを犬に食べさせた驚きの溺愛ぶり

西郷隆盛の犬への愛情がいかに深かったかを示すエピソードとして、ウナギにまつわる話がよく知られている。ある時、西郷は京都などで、当時高級品であったウナギの蒲焼きや丼を注文した。

周囲の人間は彼が自分で食べるものだと思っていたが、西郷はそのウナギをなんと連れていた犬たちに与えてしまったのである。店主や同席者は、その光景を見て唖然としたことだろう。

庶民にとってウナギは滅多に口にできないご馳走であり、それを犬に食べさせるという行為は、常識外れも甚だしい。しかし西郷にとっては、自分がおいしいものを食べるよりも、愛犬たちが喜んで食べる姿を見ることのほうが幸せだったようだ。

彼は自分の身なりには無頓着で、粗末な食事をすることも多かったが、犬の食事には金に糸目をつけなかった。この極端な振る舞いは、彼がどれほど犬を家族同然、あるいはそれ以上に大切に思っていたかを如実に物語っている。

家の中は犬だらけ?数十頭を飼育していた生活

西郷隆盛が生涯で飼った犬の数は、一説には数十頭にも及ぶと言われている。一度に飼育していた数も多く、屋敷の中は常に犬たちで賑やかだったようだ。

特定の犬だけを可愛がるのではなく、多くの犬を群れとして管理し、狩りの際にはそれらを引き連れて行動していた。これは、当時の武士が鷹狩りのために鷹を飼うのと似ているが、西郷の場合はより個人的な愛情が強かった。

彼が飼っていた犬には「ツン」以外にも「シロ」「トラ」「ゴン」といった名前が付けられていたことが記録に残っている。それぞれの犬に個性があり、西郷はそのすべてを把握して世話をしていた。

家の中を犬が自由に歩き回り、時には客人が犬に吠えられて困惑することもあったという。それでも西郷は犬を叱るどころか、笑顔でその様子を見ていたかもしれない。彼の邸宅は、まさに現代で言うところの「多頭飼育」の先駆けであった。

自身の寝床さえも犬と共有した究極のスキンシップ

西郷の犬好きは、食事の世話や散歩だけにとどまらず、寝食を共にするところまで及んでいた。寒い夜には、犬たちを自分の布団に入れて一緒に寝ていたという話も伝えられている。

現代の室内飼育では珍しくない光景かもしれないが、当時の衛生観念や武家の生活様式を考えると、これはかなり破天荒な行動であった。犬たちは狩りで泥だらけになって帰ってくることもあっただろう。

しかし西郷はそれを気にすることなく、むしろ犬の体温を暖房代わりにしていたのかもしれない。また、雨の日には濡れた犬の体を丁寧に拭いてやるなど、甲斐甲斐しく世話を焼いていた。

こうした密接なスキンシップは、彼が人間関係のストレスから解放され、無心になれる貴重な時間だったのだろう。権力争いや政治の激動の中に身を置いていた彼にとって、裏切ることのない犬のぬくもりは、何よりの精神安定剤だったに違いない。

西南戦争の戦場にも犬を連れて行こうとした逸話

西郷隆盛の最後にして最大の戦いとなった西南戦争。この緊迫した状況下でも、彼の犬への執着は変わらなかったと言われている。鹿児島で挙兵し、軍を率いて北上する際にも、彼は愛犬たちを連れて行こうとしていた。

戦争という非常事態に犬を連れることは軍事的には足手まといになりかねないが、西郷にとって彼らは離れがたい存在だったのだ。行軍の途中でも、機会があれば犬を連れてウサギ狩りを行い、気晴らしにしていたという証言もある。

これは彼が戦争を好んでいなかったことや、どこか達観していたことの表れとも取れるが、部下たちにとっては複雑な心境だったかもしれない。しかし、戦況が悪化し、敗走を重ねるにつれて、さすがに犬を連れて歩くことは困難になっていった。

愛する犬たちを危険な戦場に巻き込むわけにはいかないという思いも、彼の心の中には芽生えていたはずだ。それでもギリギリまで一緒にいようとした点に、彼の犬への深い愛着が見て取れる。

戦況の悪化と愛犬たちとの悲しい別れ

西南戦争が激化し、西郷軍が追い詰められていく中で、ついに犬たちとの別れの時が訪れた。西郷は最後の決戦を前に、連れていた犬たちを野に放した、あるいは知人に預けたと伝えられている。

「ここから先はお前たちの行ける場所ではない」と悟ったのだろうか。その時の西郷の心情を察すると、胸が締め付けられる思いがする。彼にとって犬たちは、平和な日常の象徴であり、最後まで手放したくない希望だったのかもしれない。

特に愛犬ツンや他の犬たちがその後どのような運命を辿ったかについては諸説あるが、戦場に残されたのではなく、何らかの形で戦火を逃れたと考えられている。西郷の死後、故郷に戻った犬もいたかもしれない。

いずれにせよ、飼い主である西郷が城山で自刃したその瞬間、彼の傍らに犬たちの姿はなかった。あれほど片時も離れず可愛がっていた犬たちと、人生の最期に一緒にいられなかったことは、西郷にとって大きな心残りだったに違いない。

まとめ

西郷隆盛の犬について掘り下げると、単なるペット愛好家という枠を超えた、彼の深い愛情と人間味が浮かび上がってくる。上野の銅像が連れている犬は、愛犬「ツン」をイメージしつつも、実際には仁礼景範の「サワ」という犬をモデルにした合成的な作品であった。彼は薩摩犬という気性の激しい猟犬を好み、数十頭を飼育し、時には高級なウナギを与えるほどの溺愛ぶりを見せた。

また、ウサギ狩りは肥満治療のための重要な運動であり、犬たちは彼の健康を支えるパートナーでもあった。西南戦争という悲劇的な結末の中で、愛犬たちを手放さざるを得なかったエピソードは、彼の優しさと苦悩を物語っている。西郷隆盛が犬に向けた眼差しは、激動の時代の中で彼が求めた安らぎそのものであったと言えるだろう。