19世紀の日本に大きな足跡を残したシーボルト。彼の人生は、医学や植物学への貢献だけでなく、日本の娘や妻との人間ドラマに彩られている。アジサイ「おたくさ」の命名に秘められた愛の物語から、家族との複雑な関係性まで、シーボルトが日本に残した多面的な遺産をわかりやすく解説する。

- シーボルトは単なる医師ではなく、日本の文化や自然を深く愛した博物学者だった。

- 彼の娘である楠本イネは、日本初の西洋式産科女医として、多くの困難を乗り越え偉業を成し遂げた。

- シーボルトが愛した女性、楠本タキの名がアジサイ「おたくさ」として今も長崎に残る。

- シーボルトの家族関係は、日本とヨーロッパでそれぞれ異なる形をとり、当時の社会背景を映し出している。

- 彼の研究や収集品は、現代の日本研究においても貴重な資料として役立っている。

シーボルトと日本での多岐にわたる活動

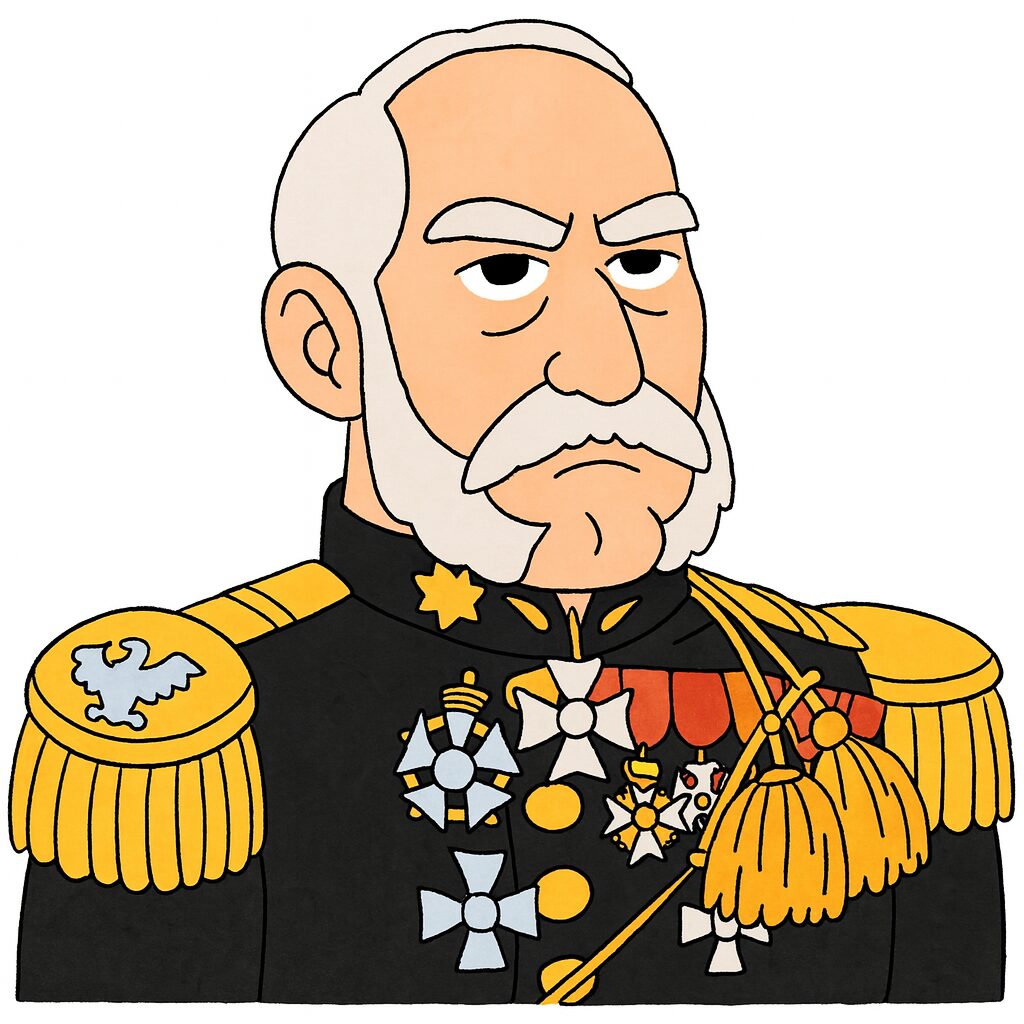

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、1796年にドイツで生まれた医師であり、たくさんの分野を学んだ学者だった。1823年にオランダ政府の命令で日本にやってきた彼は、ただの医者としてだけでなく、日本の地理、文化、自然を詳しく調べるという特別な任務を背負っていた。彼の来日は、日本の歴史に大きな影響を与えることになる。

シーボルトは長崎に到着後、日本の医師たちに西洋医学や植物学を教え始めた。1824年には長崎郊外に「鳴滝塾」を開き、ここで本格的な教育活動を展開した。鳴滝塾は、日本の新しい科学的な考えが生まれる場所となり、多くの優れた医者を育てた。シーボルトは生徒たちを塾に住まわせて、自身の日本研究を手伝わせるかわりに、医学の証明書や医学の本、道具などを与えることで、日本の医学教育を新しくするのに大きく貢献したのだ。

また、シーボルトは日本の自然環境にとても興味を持ち、たくさんの種類の植物を集めた。彼は日本で初めて多くの植物を記録し、種類ごとに分ける研究を行うことで、日本の植物学の基礎を作った。さらに、集めた種や苗木をヨーロッパに持ち帰り、育てようとすることで、日本の植物を西洋に紹介する最初の役割も果たした。

シーボルトの日本での活動は、単に医者として医療に従事しただけでなく、当時のヨーロッパの国々がアジアで行っていた「植民地科学」という側面も持っていた。彼の任務には、オランダ政府からの指示として「日本の動植物や鉱物の珍しいものを紹介し、日本人の考え方や特徴を探り、効果的な自然調査を行う」という内容が含まれていたのだ。

このことは、彼が日本の自然や文化を単なる情報としてではなく、具体的な「証拠」として研究し、集めたものを学術標本としてきちんと整理・保管することに力を入れていたことを強く示唆している。彼の収集品が今もオランダの博物館に収められているのは、彼の活動が当時の国際的な状況や西洋から見た日本の立ち位置という、複雑な背景の中にあったことをはっきりと物語っている。

シーボルトの娘、楠本イネの困難な道のり

シーボルトの人生において、日本の家族、特に娘の楠本イネの存在は非常に重要だ。イネは、シーボルトと日本の女性である楠本タキの間に生まれた。彼女の人生は、日本で最初の西洋式の産科女医になるという偉業を成し遂げた一方で、多くの苦難に満ちていた。

生い立ちと混血ゆえの苦悩

楠本イネは、1827年に長崎で生まれた。彼女がわずか2歳の時、父シーボルトは「シーボルト事件」によって日本から追放され、親子は突然の別れを経験する。この幼い頃の別れは、イネのその後の人生に決定的な影響を与えた。

シーボルトが日本を去った後、イネは自身の「青い瞳と明るい髪の色」という見た目の特徴から、周りの日本人とは違う自分の生い立ちを意識するようになる。この自覚は、彼女に「普通の娘としては生きていけない。一生、混血児というハンデを背負って生き続けなければならない。そのためには、将来女性一人で生活できる技術を身につける必要がある」という強い危機感と、自立への意思を抱かせた。これは、当時の日本社会における異文化との関わりの限界や、混血の子供たちに対する社会の目が、彼女の職業選びに直接的かつ決定的な影響を与えたことを示唆している。

楠本イネが「日本初の西洋式産科女医」という大きな成功を収めた背景には、単に個人の才能や情熱だけでなく、社会的な出自に起因する生き残るための戦略としての側面が強く存在したと言えるだろう。彼女が医師としての道を選んだのは、逆境を乗り越え、自らの手で未来を切り開こうとする切実な願いの結晶であり、明治維新前後の激動の社会変化の時代における個人の生き方と、異なる文化間の交流がもたらす複雑な人間ドラマを象徴している。

日本初の西洋式産科女医への道

イネは父と同じ医学の道を歩むことを決意し、シーボルトの弟子だった二宮敬作に外科を、石井宗謙に産科を学んだ。石井宗謙のもとで産科の修行を積んでいた約6年8ヶ月の間に、石井との間に娘のタダ(楠本高子)をもうけた。この出産については、石井による強姦説と通常の男女関係説があるが、いずれにせよイネは中絶を拒み、未婚の母として娘を育てる道を選んだのだ。

その後、失意のうちに長崎の母のもとへ帰ったイネは、再会した二宮敬作の勧めにより、村田蔵六(後の大村益次郎)に学ぶため宇和島へ赴き、オランダ語を習得した。

シーボルトが30年ぶりに日本に再び来た1859年には、イネは33歳になり、立派な産科医へと成長していた。シーボルトは再来日時に、外科や産科、歯科などの医療器具20点や薬箱を持参し、娘のイネに与えた。さらに、シーボルトの口添えにより、イネはポンペ、ボードウィン、マンスフェルトといった当時日本に滞在していたオランダ人医師から直接医学を学ぶ機会を得た。彼女が自ら解剖を行ったという記録も残されており、その医学への情熱と探求心は特に注目すべきものだ。

楠本イネが医学を学ぶ上で師事した主な人物と専門分野は以下の通りだ。

- 二宮敬作: 外科(シーボルトの門人)

- 石井宗謙: 産科

- ポンペ: オランダ医学(シーボルトの口添えによる指導)

- ボードウィン: オランダ医学(シーボルトの口添えによる指導)

- マンスフェルト: オランダ医学(シーボルトの口添えによる指導)

- その他: 解剖学(自ら解剖を行った記録も残されている)

東京での開業と宮内省御用掛としての活躍

1870年、楠本イネは長年の願いを叶え、東京の築地に自身の産科医院を開業した。福沢諭吉の推薦もあり、1873年には宮内省御用掛に任命され、明治天皇の第一皇子(後の大正天皇)の出産に立ち会うという、日本人女性として前例のない名誉を授かった。その後、約10年後には長崎に帰り、銅座町で再び開業するなど、医師として第二の人生を歩み続けた。楠本イネは1903年に東京でその生涯を閉じた。

父シーボルトとの複雑な親子関係と再会

シーボルトは国外追放後も、日本に残したタキとイネへの愛情を忘れず、手紙を送っていた。日本を離れた後も、たどたどしい日本語で「日々、私は、お前、また、お稲の名をしばしば言う」と書かれた手紙が残されている。また、「本当にかわいい『おいね』のような子供はジャワ全体で見つかりませんが、(『おいね』のことを思い出し)ひどく心が痛むのです。お前と『おいね』のことは、万事良きよう世話をいたします」と、娘への深い思いを綴っている。

30年ぶりの再会は、シーボルト、タキ、イネ、そして二宮敬作にとって感動的なものであったと記録されている。しかし、流れた月日が長すぎたためか、親子が深く心が通じ合うことはなかったとも言われている。それでも、シーボルトがイネの医学学習に力を尽くし、オランダ人医師の指導を受けられるように計らったことは確実であり、彼の存在がイネのキャリア形成に大きな影響を与えたことは間違いではない。

娘・楠本高子の人生と母娘の絆

楠本高子は、1852年に生まれ、1938年に86歳で亡くなった。彼女は楠本イネと石井宗謙の娘であり、シーボルトの孫にあたる。高子も母イネと同じく医師の道を志したが、修行中に医師に強姦され、子供を身ごもってしまうという悲劇に見舞われた。この出来事が彼女に大きな精神的ショックを与え、医師の道を断念するに至ったのだ。

高子は後に再婚を果たしたが、再び夫に先立たれ、その後は母イネとともに暮らした。彼女の生活を支えたのは、幼い頃に熱心に学んでいた芸事であったとされている。高子の息子である楠本周三は、高子が山脇泰助と再婚した際に、イネの養子となった。イネは周三を医者にさせるべく決意し、彼を連れて(再び)上京し、麻布狸穴に産科医院を開業した。

この一連の流れは、シーボルトからイネ、そして孫の周三へと続く医学の「血筋」が、困難を乗り越えて受け継がれたことを示している。特に、イネと高子の人生における「医師による強姦」という共通の悲劇は、当時の女性が医学を学ぶ上での社会的・個人的な困難、そして女性の尊厳が脅かされる現実を浮き彫りにしている。イネが孫に夢を託したのは、自身の苦難と娘の挫折を乗り越え、家業としての医学を次の世代に繋げようとする強い意志の表れであり、当時の女性が専門職として生きることの困難さと、それに対する彼女たちの抵抗と適応の歴史を深く示唆していると言えるだろう。

シーボルトの妻たち:日本とヨーロッパで結ばれた絆

シーボルトの生涯には、二人の重要な女性がいた。日本の楠本タキと、ヨーロッパのヘレーネ・フォン・ガーゲルンだ。彼は日本とヨーロッパでそれぞれ異なる家族を築き、その複雑な人間関係は彼の人生に大きな影響を与えた。

楠本タキ(お滝さん)とシーボルトの深い愛

楠本タキは、長崎丸山の遊女で、「其扇(そのぎ)」という名前だった。シーボルトは日本に来てすぐに彼女と出会い、当時28歳だった彼は彼女に深く心を奪われた。シーボルトはドイツの母と伯父への手紙で、「愛すべき16歳の日本の乙女の腕に抱かれて」と、タキとの関係を伝えている。彼は多額のお金を払ってタキを遊女の身分から解放し、鳴滝の塾にかこったとされている。当時の出島では、オランダ商館員が妻を連れて滞在することは許されておらず、その代わりに長崎の遊女が身の回りの世話をすることが習慣だった。シーボルトもタキを「妻として扱い」、彼女との間に娘イネを授かったのだ。

シーボルトは、日本の美しい花であるアジサイに深く魅了され、その著書『日本植物誌』でこの花を紹介する際、最愛の妻であるお滝さんの名を冠し、「Hydrangea Otaksa(ハイドランゲア・おたくさ)」と学名登録するほどの熱愛ぶりだった。「おたくさ」は、シーボルトが「お滝さん」と呼ぶ際の発音そのままだったとされている。

シーボルト事件と突然の別れ、そして再会

1829年、シーボルトは禁制品(日本地図や葵の紋の羽織など)を国外に持ち出そうとした疑い、いわゆる「シーボルト事件」によって日本から追放され、タキとイネを残して日本を去ることになった。この時、娘のイネはまだ2歳だった。

シーボルトが日本を去った後、タキは二度結婚した。彼女が再婚した理由としては、シーボルトからの便りが途絶えたこと、またシーボルトがヨーロッパで日本研究に専念する忙しい時期であったことなどが考えられている。夫の一人であった装飾職人の和三郎は、シーボルトが再び日本に来る6年前に亡くなっていたと報告されている。

シーボルトは国外追放が解かれ、1859年に30年ぶりに日本に再びやってきた。長崎に到着後、彼は懐かしい鳴滝に住み、昔の弟子たちや娘イネと交流を続けた。タキもシーボルトと再会を果たしたが、シーボルトが日本に戻ってきた際に、タキが一緒に住むことを申し出たものの拒絶されたという記述がある。この拒絶の理由として、シーボルトが、かつて愛した16歳の少女の面影を失った50歳過ぎのタキにがっかりしたのかもしれない、と推測されている。また、鳴滝邸では16歳の少女「しお」を身の回りの世話のために雇っていたとも記されている。シーボルトは再会後3年で再び日本を去るが、その期間、あれほど愛し合ったタキとの交流の跡がほとんど見られないとも指摘されている。

シーボルトが楠本タキに「熱愛」を抱き、アジサイにその名を冠するほどの愛情を示した一方で、30年後の再会時にはタキの同居を拒絶し、その後の交流の跡がほとんど見られないという事実は、当時の異文化間の恋愛におけるロマンと現実のずれ、そして社会的なルール(遊女という身分、シーボルトのヨーロッパでの再婚、時間の経過による容姿の変化)が個人の感情や関係性に与える影響を示唆している。シーボルトがタキを「遊女にしておくことに耐えられなくなり、落籍した」という記述は、彼がタキを単なる遊女としてではなく、真剣な伴侶として見ていたことを示すものの、その関係は彼の国外追放と、その後のそれぞれの人生の変化によって大きく変わったと言えるだろう。

シーボルトとタキの関係は、単なる異国情緒あふれるロマンスとしてだけでなく、当時の日本の鎖国制度下における西洋人と日本人女性の関係性の典型であり、その制約と悲劇性を内包している。シーボルトの再来日時のタキへの態度の変化は、時間と距離、そして自身の社会的な立場(ヨーロッパでの貴族との再婚)が、過去の愛情を上書きしうる現実を突きつけるものだ。

ヘレーネ・フォン・ガーゲルンとヨーロッパでの家族

シーボルトは48歳になる1845年、ドイツ貴族出身の女性、ヘレーネ・フォン・ガーゲルンと結婚した。二人の間には3男2女が生まれた。子供たちの名前は、長男アレクサンダー、長女ヘレーネ、次女マチルデだ。ヘレーネは1877年に亡くなった。長女ヘレーネには子供がいなかったため、次女マチルデの子孫がシーボルトの遺産を受け継いだ。

シーボルトの次男ハインリヒ・フォン・シーボルトは、後に日本橋の商家の娘である岩本はな(1851-1936)と結婚し、2男1女をもうけた。ハインリヒの長男はウィーン万国博覧会に同行中に幼くして亡くなっている。楠本イネはハインリヒの異母姉にあたり、ハインリヒ夫婦と同居していた時期もあり、ハインリヒの長男の出産にもイネが立ち会った。

ヘレーネとの結婚は、シーボルトが日本を追放され、ヨーロッパで日本研究をまとめる時期を経て、再び日本への関心を深める中で行われた。彼女がシーボルトの日本研究に直接関わったという記述は見当たらないが、彼の後半生を支える存在であったことは明らかだ。

シーボルトは日本で楠本タキを伴侶とし、娘イネをもうけた一方で、ヨーロッパではドイツ貴族のヘレーネ・フォン・ガーゲルンと結婚し、複数の子供をもうけている。彼の二つの家族は、地理的にも文化的にも離れており、これは当時の西洋人男性がアジアで一時的な関係を持ち、本国で「正式な」家族を築くというパターンの一例と見ることができる。この二重性は、シーボルトの個人的な選択だけでなく、当時の国際的な社会の常識や、西洋の国々が海外に進出することに伴う文化的・倫理的な葛藤を反映している。

彼の日本における家族は、彼の「日本研究」の一部として、あるいは異国での生活の便宜として形成された側面も否定できない。しかし、娘イネの人生を通して、その関係が単なる一時的なものではなく、深い影響を及ぼし続けたことも示されており、彼の家族関係の複雑さと、それが後の世代に与えた影響を深く考える必要があることを示唆している。

シーボルトと「おたくさ」:愛と植物学の融合

シーボルトとアジサイ「おたくさ」の物語は、彼の日本への愛情と、植物学への情熱が一つになった象徴的なエピソードだ。この美しい花に込められた物語は、今も長崎で語り継がれている。

アジサイ「おたくさ」命名の背景と愛の物語

シーボルトは日本に来て間もなく出会った楠本タキ(お滝さん)を伴侶とし、彼女との間に娘イネをもうけた。彼は日本の植物、特にアジサイに深く魅了され、その著書『日本植物誌』でこの花を紹介した。シーボルトは、長崎の中国寺で採取したという空色のアジサイに、愛するお滝さんの名前から「Hydrangea Otaksa(ハイドランゲア・おたくさ)」と名付けたのだ。この「おたくさ」は、シーボルトが「お滝さん」と呼ぶ際の発音そのままを学名に採用したものであるとされている。

この命名は、シーボルトが国外追放された後も、日本に残したタキとイネへの愛情を忘れず、その面影を残したいという強い思いが込められていたと解釈されている。長崎では現在もアジサイを「おたくさ」や「オタキサンバナ」と呼ぶことがあり、アジサイは長崎市の市花にもなっている。「ながさき おたくさ まつり」という祭りも開催されており、「紫陽花」と書いて「おたくさ」と読むところに、長崎の人々がアジサイを大切にする心が感じられる。これは、シーボルトの愛情深いエピソードが、長崎の文化に深く根付いている証と言えるだろう。

シーボルトがアジサイに「Otaksa」と命名したことは、単なる植物学的な行為にとどまらず、日本を追放された後も愛するタキとイネを忘れなかった彼の深い愛情の表れであるとされている。しかし、その一方で、再来日時にタキとの同居を拒否したという事実との間に矛盾が生じる。この矛盾は、シーボルトの「愛」が、遠く離れた場所での思い出としてのロマンティックな愛と、現実世界での人間関係における複雑な感情(がっかり、自身の社会的な立場、時間の経過による相手の変化)という、いくつもの側面を持っていたことを示唆している。彼がタキを「遊女にしておくことに耐えられなくなり、落籍した」という記述は、彼がタキを単なる遊女としてではなく、真剣な伴侶として見ていたことを示すものの、その関係は彼の国外追放と、その後のそれぞれの人生の変化によって大きく変わったと言えるだろう。

「おたくさ」という名前は、シーボルトの日本への、そしてタキへの個人的な愛着の象徴であると同時に、彼の学術的な功績と私生活の間に存在する複雑な心の葛藤をも映し出している。長崎で「おたくさ」が愛され続けることは、彼の「愛」のロマンティックな側面が、後の世の文化的な物語として昇華された結果と解釈できる。

アジサイの学名と命名の背景は以下の通りだ。

- 和名: アジサイ、紫陽花、おたくさ、オタキサンバナ、七変化、八仙花、四片/四葩、手毬花

- 学名(広義): Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser.

- シーボルトによる命名: Hydrangea otaksa

- 属名由来: Hydrangea:ギリシャ語で「水瓶」を意味

- 種小名由来: macrophylla:ラテン語で「大きな葉」を意味

- otaksaの由来: シーボルトが愛した楠本タキに由来

シーボルトの植物学研究と『日本植物誌』の編纂

シーボルトは、日本の自然環境に深い興味を持ち、数多くの植物の種を収集し、日本において初めて多くの植物を記録し、種類ごとに分ける研究を行った。彼は植物の形や構造を詳しく調べ、多くの種の特徴を明らかにした。彼の研究成果は、日本の植物学の発展に大きな影響を与え、彼の植物標本は後の研究にも活用され、日本の植物に関する知識の基礎を築いた。

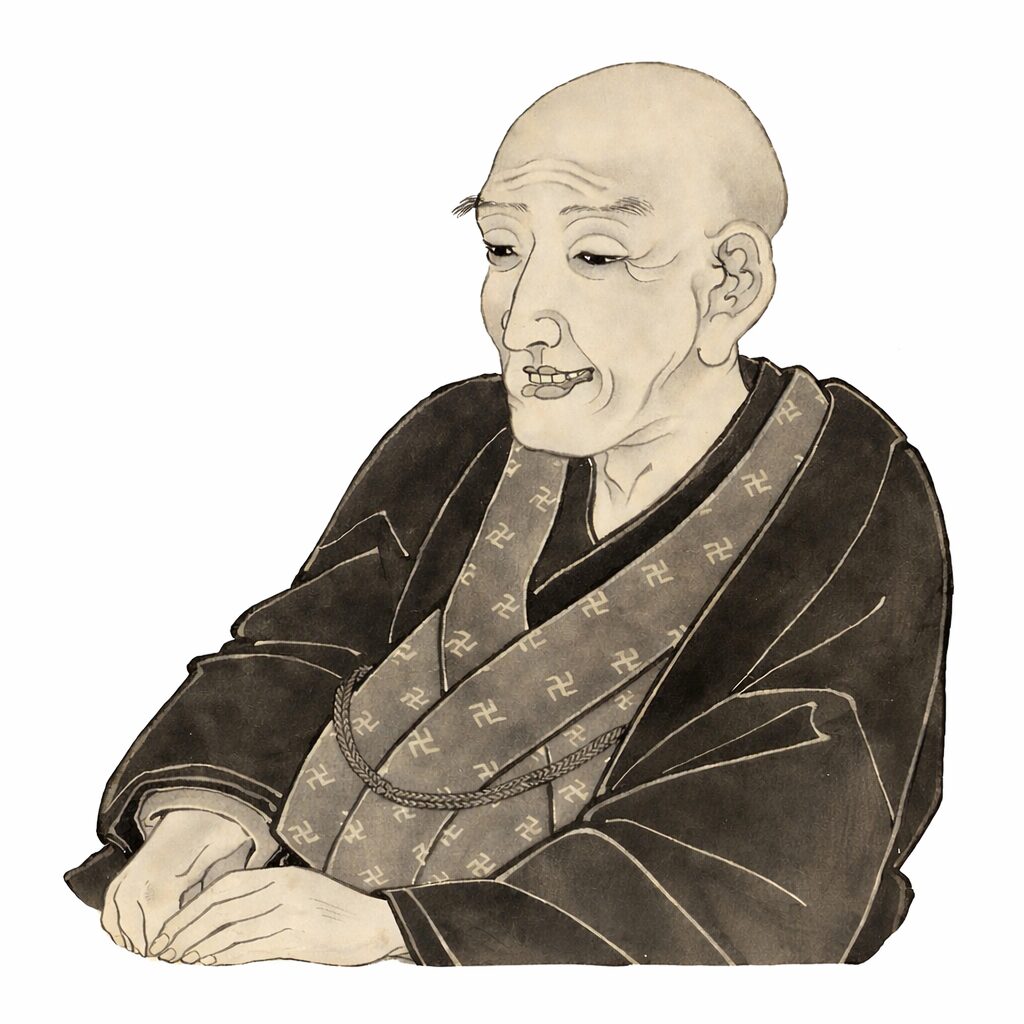

シーボルトは、オランダ政府の支援のもとで日本研究を体系的にまとめ、その集大成として全7巻の『日本』の刊行を始めた。彼が日本を離れた後に、植物学者のヨゼフ・ゲルハルト・ツッカリニと共に著した『日本植物誌(Flora Japonica)』は、シーボルトが雇っていた絵師である川原慶賀ら日本人絵師の下絵をもとに、1835年から1870年にかけて30冊に分けて出版された。この中で、「Hydrangea otaksa」としてアジサイが詳しく紹介されている。

シーボルトは、ライデンにオランダ王立園芸振興協会を設立し、主に日本から植物を収集して苗を配った。その植物のリストには433の植物名が記載されている。

日本の植物の西洋への導入と園芸史への影響

シーボルトは、ケンペルやツュンベリーといった彼より前の植物学者と同じように、日本にしかない植物を集め、ヨーロッパに紹介した。彼は多くの日本の植物をオランダに持ち帰り、それを育てて品種改良に努めた。西洋アジサイもその一つだった。

アジサイは1789年には中国経由でロンドンに送られ、1900年代初めにはフランスで育種が始まり、これが「セイヨウアジサイ(Hydrangea macrophylla)」へと発展した。その後、大正時代には西洋で改良されたアジサイが日本に「逆輸入」されたが、今日のように広く普及するまでには至らなかった。現代のハイドランジア(セイヨウアジサイ)は、ヨーロッパで品種改良されたアジサイの仲間であり、鮮やかな花の色や花つきの良さが特徴で、200を超える品種が存在する。日本でも品種開発が進んでおり、「てまりてまり」や「万華鏡」などの人気品種が生まれている。

アジサイは日本原産でありながら、シーボルトによってヨーロッパに持ち込まれ、そこで品種改良が進み「セイヨウアジサイ」として発展した。その後、大正時代には西洋で改良されたアジサイが日本に「逆輸入」され、現代の多様な園芸品種の基礎となった。これは、日本の固有の植物が西洋で新しい価値を見出され、再構築された上で、再び故郷に戻るという興味深い文化交流のサイクルを示している。この「逆輸入」の現象は、単なる植物の移動だけでなく、文化的な受け入れと再評価のプロセスを象徴している。

日本人がかつてはさほど重要視しなかったアジサイが、西洋での品種改良を経て、より魅力的で多様な姿となり、近代日本で再び注目されるようになったのだ。これは、自国の文化財が外部の視点によって新しい価値を与えられ、再評価されるという、近代日本における文化の受け入れ方の一つを示している。シーボルトの植物学的な貢献は、単に日本の植物を世界に紹介しただけでなく、日本の園芸文化そのものにも間接的な影響を与えたと言えるだろう。

シーボルトの多面的な遺産と現代へのメッセージ

フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトは、単なる医師として日本の西洋医学の発展に貢献しただけでなく、博物学者として日本の動植物を世界に紹介し、その研究成果は後の日本の植物学の基礎を築いた。彼の収集した資料や書物は、現代においても日本の植物学や歴史研究における貴重な資料として活用され、その学術的な価値は高まり続けている。

彼の個人的な関係性、特に楠本タキとの出会いと、その間に生まれた娘である楠本イネの生涯は、当時の日本における異文化交流の複雑さと、それに伴う個人の苦難と功績を象徴している。楠本イネは、日本初の西洋式産科女医として、明治時代の医療に大きな足跡を残し、その功績は現代にも語り継がれている。アジサイ「おたくさ」の命名は、シーボルトの植物学への情熱と、日本で育んだ愛情が融合した象徴的なエピソードであり、長崎の文化に深く根付いている。この物語は、彼の人間的な側面と、学術的な探求が密接に結びついていたことを示している。

シーボルトの活動は、日本の文化や自然が西洋に紹介される大きなきっかけとなり、後のジャポニスム(日本趣味)にも影響を与えた。彼の収集した資料や著書は、当時の日本人にとって必ずしも重要視されなかった資料を西洋に持ち帰り、保存したことで、現在では日本国内に残されていない貴重な情報源となっている。

シーボルトの日本での活動は、西洋医学や植物学の導入という素晴らしい功績として広く語られる。しかし、彼の日本での家族(楠本タキと楠本イネ)の人生を詳しくたどると、シーボルト事件による突然の別れ、タキのその後の再婚、イネが混血児として経験した社会的ハンディキャップ、そしてイネや高子が遭遇した性的暴力といった、個人の悲劇や当時の社会の仕組みの制約が色濃く存在していることが明らかになる。これらの側面は、彼の「偉業」の裏に隠された、当時の異文化交流の負の側面や、特に女性が置かれた弱い立場を示唆している。シーボルトの遺産を全体的に評価するためには、彼の功績だけでなく、彼が関わった人々の人生に与えた影響、特に社会的に弱い立場にあった人々が直面した困難にも光を当てる必要がある。これにより、歴史的な出来事や人物をより多角的かつ人間的な視点から理解し、単なる偉人伝では終わらない深みのある考察が可能となる。

また、シーボルトが収集した日本の動植物の標本や文化資料、そして彼が編纂した『日本植物誌』などの著書は、現代においても日本の植物学や歴史研究における貴重な資料として活用され、その学術的な価値は高まっていると指摘されている。特に、彼のコレクションには、当時の日本人にとって必ずしも重要視されなかったために日本国内には残されていない貴重な資料が豊富に含まれており、これらが現代の日本研究に貢献しているという点は特筆すべきだ。シーボルトの遺産は、単なる過去の歴史的な遺物ではなく、現代の科学研究や文化理解に直接的に貢献し続けている「生きている資料」であると言える。彼の活動は、異なる文化間の知識のやり取りと保存の重要性、そしてそれが長い目で見てどのように新しい研究や理解を生み出すかを示す良い例だ。

よくある質問

シーボルトは何を日本に伝えたのか?

シーボルトは、西洋医学、特に解剖学や外科、産科の知識、そして植物学や動物学などの自然科学を日本に伝えた。また、日本の文化や動植物をヨーロッパに紹介する役割も果たした。

シーボルト事件とは何か?

シーボルト事件は、1828年にシーボルトが禁制品(日本地図や葵の紋の羽織など)を国外に持ち出そうとした疑いで、日本から追放された出来事だ。この事件により、彼は日本を離れることになった。

楠本イネはなぜ日本初の西洋式産科女医になれたのか?

楠本イネは、父であるシーボルトの弟子たちから医学を学び、西洋医学の知識と技術を習得した。また、混血児としての自立への強い意志と、当時のオランダ人医師たちからの直接指導を受ける機会を得たことが、彼女が日本初の西洋式産科女医となる大きな要因となった。

アジサイ「おたくさ」の「おたくさ」は誰の名前か?

アジサイ「おたくさ」の「おたくさ」は、シーボルトが日本で愛した女性、楠本タキ(お滝さん)の名前が由来だ。シーボルトが彼女を呼ぶ際の発音をそのまま学名に採用した。

シーボルトが日本に残したものは何か?

シーボルトは、日本の西洋医学の発展、日本の植物学の基礎、そして膨大な日本の動植物や文化に関する資料や標本を残した。また、娘の楠本イネという偉大な医師を育てたこと、そしてアジサイ「おたくさ」にまつわる愛の物語も、彼が日本に残した大切な遺産だ。

結論

シーボルトは、日本の医学や植物学に多大な貢献をしただけでなく、彼の人生は日本の家族、特に娘の楠本イネや妻の楠本タキとの複雑で人間味あふれる物語に彩られている。アジサイ「おたくさ」に込められた愛の物語は、彼の学術的な功績と個人的な感情が深く結びついていたことを示している。

彼の遺産は、単なる歴史上の出来事としてではなく、現代の日本と西洋の関係性、そして異文化交流の光と影を理解する上で、今も私たちに多くのことを教えてくれる。このシーボルトの多面的な人生を知ることで、歴史の深みに触れ、新たな発見があるかもしれない。

彼の残した資料や物語に興味を持った人は、ぜひ関連書籍や博物館を訪れてみてほしい。シーボルトの偉業と、彼が残した深い人間ドラマに触れることができるだろう。