谷崎潤一郎の代表作である『春琴抄』は、発表から九十年以上が過ぎた今もなお、多くの読者を惹きつけて離さない。物語の舞台は明治時代の大阪であり、盲目の美しい三味線師匠と彼女に仕える一人の男の関係が描かれている。

この物語が描き出すのは、単なる恋愛の枠組みを大きく超えた、支配と被支配が織りなす極限の愛の形だ。谷崎独自の耽美主義が結晶した本作は、人間の内面に潜む深い欲望や美への執着を、残酷なまでに美しく浮き彫りにしている。

作品の大きな特徴は、その独特な文体にもある。句読点が極端に少なく、改行もほとんどない流麗な文章は、読み手を濃厚な物語の世界へと誘い込む。それはまるで、春琴が爪弾く三味線の音色のように、淀みなく心に響いてくる。

この名作が持つ魅力の核心に触れ、登場人物の心の機微や舞台背景を紐解くことは、現代を生きる私たちにとっても意義深い。物語の深淵を覗き込むことで、愛の本質や美しさの意味を改めて見つめ直すことができるだろう。

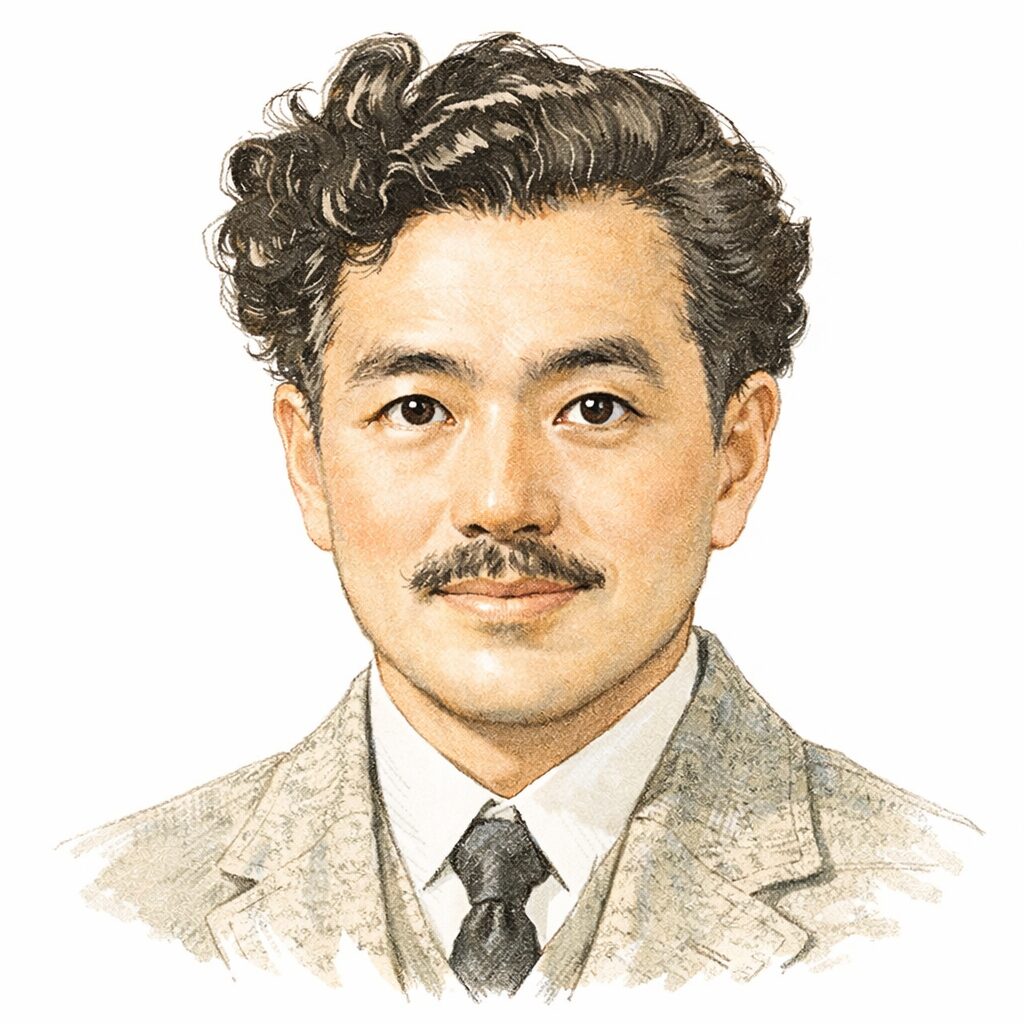

谷崎潤一郎の春琴抄に見る耽美な主従関係と究極の献身

春琴と佐助が織りなす特異な絆の始まり

春琴は大阪の薬種問屋の令嬢として生まれ、幼くして視力を失った。彼女は非常に美しく、音曲の才能にも恵まれていたが、性格は極めて傲慢でわがままであった。そんな彼女の身の回りを世話していたのが、奉公人の佐助である。佐助は春琴を神のごとく崇拝し、彼女のあらゆる要求に完璧に応えることに喜びを感じていた。

二人の関係は、主従でありながら同時に師弟でもあった。佐助は春琴の指導のもとで三味線の腕を磨き、彼女の影として生きることを選ぶ。春琴の容赦ない折檻や厳しい言葉も、佐助にとっては彼女への愛を深めるための儀式のようなものであった。こうして、二人だけの閉ざされた密接な関係が徐々に築き上げられていった。

周囲の人々には理解しがたい倒錯した絆であったが、春琴と佐助の間には、言葉を超えた強い結びつきが存在していた。春琴のわがままは佐助の献身を呼び起こし、佐助の献身は春琴のプライドをより一層高めていったのである。この独特な力学こそが、物語の土台となっていく。

美貌の喪失と佐助が下した壮絶な決断

物語が大きな転換点を迎えるのは、春琴が何者かに襲われ、その美しい顔に熱湯を浴びせられるという悲劇的な事件が起きたときである。自慢の美貌を無惨に焼かれた春琴は、絶望の淵に立たされる。彼女は、誰よりも自分を崇拝し、美しい自分を知っている佐助にだけは、決してこの醜い姿を見られたくないと激しく拒絶した。

佐助は春琴の悲しみを自分のことのように感じ、彼女の願いを叶えるために驚くべき行動に出る。彼は自ら針を手に取り、自分の両眼を突き刺して視力を失うことを決意したのである。これは、春琴の醜い姿を見ないという約束を物理的に守るための、究極の自己犠牲であった。視覚を断つことで、彼は彼女を守ろうとした。

佐助にとって、肉体的な痛みは春琴の心の痛みに比べれば些細なものであった。自ら盲目となることで、彼は彼女の尊厳を永遠に守り抜いたのである。この凄惨かつ崇高な決断は、読者に強い衝撃を与える。佐助の行為は、愛という言葉だけでは片付けられない、一つの信仰の完成であったといえるだろう。

視覚を捨てて手に入れた永遠の美の世界

視力を失った佐助の心のなかでは、春琴の姿はかつての最も美しかった頃のまま、永遠に固定されることとなった。現実の世界では彼女の顔は傷ついているが、佐助の脳裏には一切の汚れがない、気高い美貌の春琴が鮮やかに生き続けている。彼は、目に見える不完全な現実を捨て、想像力のなかにある完璧な真実を選び取ったのだ。

盲目となった二人だけの生活は、それまで以上に深く、静謐なものへと変わっていく。春琴もまた、自分のために全てを捧げた佐助を初めて真に受け入れ、二人の魂は一つの理想郷に到達した。彼らにとって、失明は決して不幸な出来事ではなく、互いを完全に理解し合うための必要な通過儀礼であったといえる。

谷崎潤一郎は、この主観的な真実こそが最高の価値であるという美学を提示した。佐助が脳裏で描き続ける春琴の幻影は、現実の何物にも代えがたい宝物となった。老いや醜さ、そして死といった時間の制約さえも、彼らは想像力の力で超越してしまったのである。これこそが、本作が描く究極の救いであり、美の陶酔であった。

谷崎潤一郎の春琴抄を形作る独創的な文体と歴史的背景

句読点を削ぎ落とした流麗な文章の秘密

本作の文章を読み始めると、誰もがその流れの滑らかさに驚かされる。谷崎はあえて句読点を減らし、会話文の鍵括弧も排除するという実験的な手法を用いた。これにより、文章はまるで流れる水や音楽のような連続性を持ち、読者は息をつく間もなく物語の深部へと引き込まれていくことになる。

この文体は、盲目の主人公たちが感じていたであろう、視覚に頼らない連続的な感覚の世界を表現しているとも解釈できる。断片的な情報の連続ではなく、音や手触りが織りなす濃密な空気感そのものを、言葉の連なりによって再現しようとしたのである。読み手は文字を追ううちに、時間の感覚を失い、白昼夢のような世界を彷徨う。

また、谷崎は文章のリズムを非常に重視した。声に出して読んだ際の響きの美しさは、三味線の音色を思わせる調べを奏でている。難解な語彙を避けつつも、格調高い言葉選びによって生み出された叙述は、まさに職人技といえる。こうした技巧を凝らした文体美こそが、本作を日本文学史上に残る芸術作品へと押し上げている大きな要因だ。

大阪道修町の商屋文化が物語に与えた深み

物語の舞台となる大阪の道修町は、江戸時代から薬種問屋が軒を連ねる独特の雰囲気を持った町であった。そこには商家の厳しい伝統と格式があり、家父長制に基づいた確固たる主従関係が根付いていた。春琴が生まれた大店の環境は、彼女の高慢な気質と、佐助の献身的な奉仕が育まれる絶好の土壌となったのである。

当時の船場言葉や商家の暮らしぶりは、作品に深いリアリティと情緒を与えている。薬の香りが漂い、薄暗い部屋のなかで三味線の音が響く光景は、谷崎が愛した「陰翳」の美学を体現している。近代化の波が押し寄せるなかで、失われつつあった古い日本が、物語の舞台設定を通じて鮮やかに再現されているのだ。

谷崎は、この古風な空間を借りて、人間関係の極限的なドラマを描き出した。伝統的な封建制のなかにある支配関係を、個人的な愛情の形へと読み替えたのである。道修町という歴史ある場所が持つ特異な雰囲気が、二人の閉鎖的で濃密な愛の物語をよりいっそう引き立て、作品に忘れがたい味わいを添えている。

映像化と文学的評価が語る不朽の魅力

発表当時から、本作は多くの文豪たちによって絶賛された。川端康成は言葉を失うほどの名作だと嘆息し、三島由紀夫もその客観的な文体と構築美を高く評価した。時代背景に左右されない普遍的な美の追求は、多くの作家たちの創作意欲を刺激し、日本文学の最高峰の一つとして位置づけられるに至った。

また、その劇的なストーリーと耽美な世界観は、何度も映像化されることで広く大衆にも浸透していった。特に映画では、各時代の名優たちが春琴と佐助を演じ、そのたびに新たな解釈が加えられてきた。映像という異なるメディアを通じても、作品が持つ強烈なインパクトは色あせることなく、現代まで受け継がれている。

今日においても、愛の本質や美しさへの問いかけは色あせることがない。自己犠牲の果てにある幸福というテーマは、人々の心に深い余韻を残し続けている。本作は、読者が自らの倫理観を揺さぶられる経験を通じて、愛の多様な形を再発見させてくれる。名作としての価値は、これからも変わることなく輝き続けるだろう。

まとめ

-

盲目の美貌の師匠・春琴と奉公人の佐助による、究極の愛の物語である。

-

二人の関係は、主従でありながら師弟でもある密接なものである。

-

何者かに顔を焼かれた春琴を想い、佐助は自ら視力を失う決断をした。

-

盲目となった佐助は、記憶のなかにある「美しい春琴」を永遠にした。

-

谷崎潤一郎独自の耽美主義が凝縮された、日本文学屈指の名作である。

-

句読点が少なく改行を控えた流麗な文体が、独特の没入感を生んでいる。

-

物語は第三者が伝記を読み解く形式で、客観性と神秘性を両立している。

-

大阪道修町という薬種商の伝統的な舞台設定が、物語に深みを与えた。

-

川端康成や三島由紀夫といった名だたる文豪からも高く評価された。

-

数々の映画化や舞台化により、時代を超えて読み継がれている。