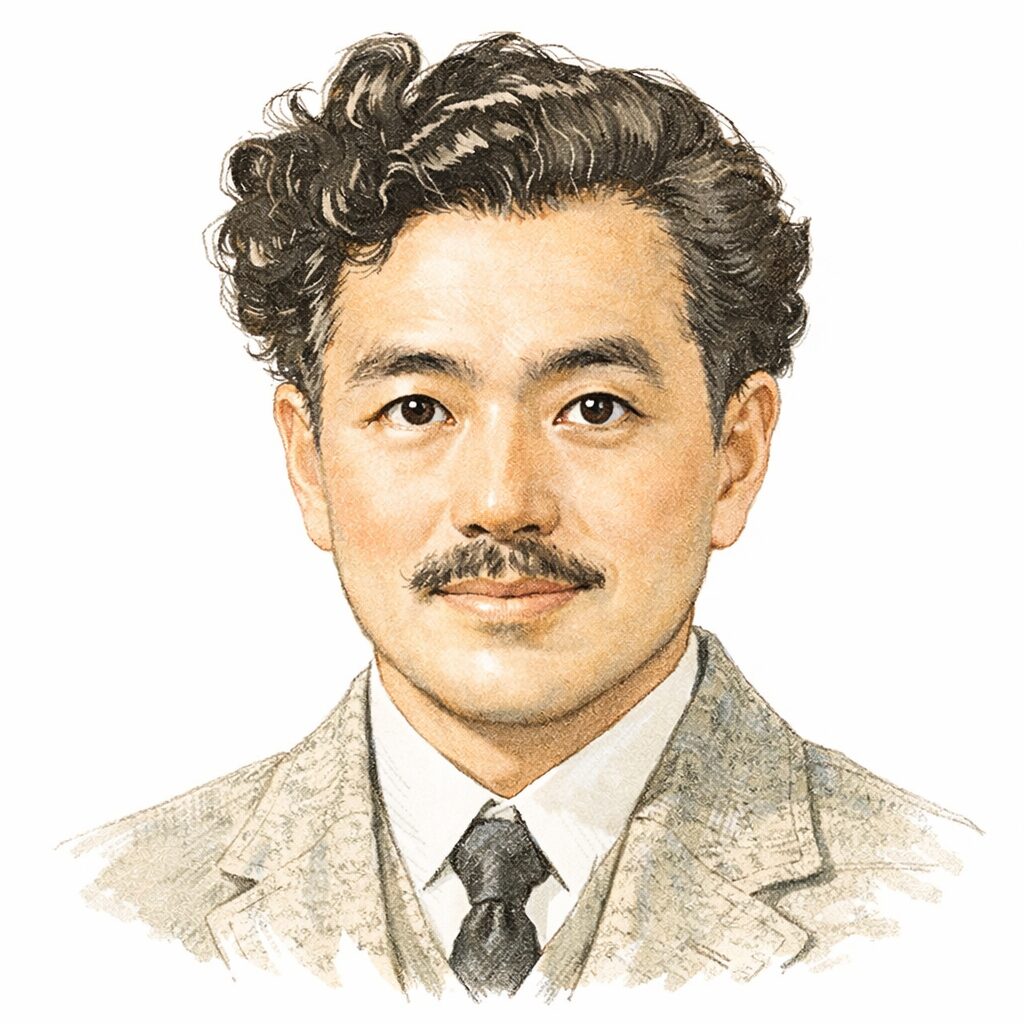

野口英世の名は、感染症と向き合った研究者として今も広く知られている。努力を重ねて海外へ渡り、最前線の研究室で結果を積み上げた。その歩みには成功だけでなく、危険と隣り合わせの現実もあった。

最期を語るうえで欠かせないのが、野口英世の死因である。結論から言えば、黄熱で亡くなった。西アフリカのアクラで研究を続けるさなかに感染し、1928年5月21日に51歳で生涯を閉じた。

黄熱は蚊が媒介する感染症で、流行地では日常の生活の中でも感染が起こりうる。研究者であっても例外ではなく、環境・体調・対策のわずかな差が運命を分ける。時代の医療や安全体制も、現在とは大きく異なっていた。

死因の事実を押さえると、人物像が美談だけに偏らず、研究の難しさや限界も見えやすくなる。断定できる点と、推測の域を出ない点を分けて捉えることが、誤解を減らし、野口英世の生涯を立体的に理解する近道になる。

野口英世の死因をまず確かめる

死因は黄熱である

野口英世の死因は黄熱である。黄熱はウイルスによる感染症で、主に蚊に刺されることで広がる。流行地では短期間の滞在でも感染の可能性がある病気だ。

発熱、頭痛、だるさなどで始まり、回復に向かう人もいる。一方で一部は重症化し、黄疸や出血傾向が目立つことがある。重症では命に関わる。

当時は診断や治療の手段が限られ、重症化を止める決定打が乏しかった。医療体制や物資の不足も重なり、病気の勢いに押し切られやすい状況だった。

「なぜ助からなかったのか」を一言で説明するのは難しい。だが、亡くなった病名が黄熱である点は揺れない。ここを起点に、最期の経緯を整理すると混乱が減る。

最期までの時系列

野口英世は西アフリカで黄熱の研究に取り組み、現地で感染したとされる。亡くなったのは1928年5月21日である。年と日付がはっきりしている点は重要だ。

現地での生活は、研究と日常が密接に重なる。検体の扱い、患者との接触、蚊の多い環境など、感染機会は一つに限られない。どの瞬間に感染したかの特定は難しい。

発症の詳しい日付や経過の細部は、資料の性格によって書きぶりが変わる。読み物では描写が増え、要約では省かれる。細部を断定しすぎると誤解を生む。

確かな骨格は、現地で研究中に黄熱に罹患し、5月21日に亡くなったという流れである。まず骨格を押さえ、その上で周辺の話は距離を保って扱うのがよい。

亡くなった場所と埋葬地

亡くなった場所はアクラである。当時の呼称では黄金海岸とも呼ばれ、現在のガーナにあたる。時代で地名の表現が変わるため、混同が起きやすい。

「アフリカで亡くなった」という情報だけだと、国名や都市名が曖昧になりやすい。黄金海岸、ゴールドコースト、ガーナは呼び方の違いであり、場所が移動したわけではない。

一方、埋葬された場所は最期の地とは別である。遺体は米国へ運ばれ、ニューヨークに葬られたとされる。亡くなった場所と墓所が一致しない点は押さえたい。

この二点が混ざると、「どこで亡くなったのか」がねじれる。アクラで死去し、ニューヨークに葬られた。事実関係を分けて理解すると、伝記や年表も読みやすくなる。

野口英世の死因に至った背景

西アフリカへ向かった理由

野口英世は感染症研究で名を上げ、海外の研究機関で活動した。黄熱は当時の国際保健にとって大きな課題で、流行地の調査と対策が強く求められていた。

黄熱は地域により似た症状の病気が混在し、見分けが難しい。現場で確かめなければ判断しにくい事情があり、研究者が流行地へ赴くことには現実的な意味があった。

野口が西アフリカで研究を続けた背景には、病因をめぐる見解の揺れもあった。確証を得たいという意志が、危険な環境へ身を置く決断を後押ししたと考えられる。

ただし、動機を一つに決めつけるのは避けたい。社会的要請、研究上の問題意識、組織の方針などが重なっていた可能性が高い。複合的に捉えるほうが実態に近い。

流行地の研究環境と危険

流行地では、蚊が多いこと自体が大きな危険である。屋外だけでなく建物内でも刺されることがあり、生活の場で感染が起こりうる。防虫網があっても完全ではない。

研究室では検体や実験動物を扱う。採血や器具の洗浄、保管の手順が乱れると事故につながりやすい。疲労が重なると確認が省かれ、わずかな隙が生まれる。

当時は防護具や消毒、隔離の標準が今ほど整っていなかった。物資や電力、冷却設備などが十分でないと、研究の品質だけでなく安全の維持も難しくなる。

この環境では、個人の注意だけで危険をゼロにはできない。黄熱が「現地にいるだけで感染しうる病気」である以上、研究の最前線は常に命のリスクと背中合わせであった。

当時の予防と医療の限界

黄熱には予防が重要である。現在はワクチンと蚊への対策が柱だが、当時は予防の仕組みが十分に行き渡っていなかった。流行地での滞在はそれだけで危険が増す。

蚊を避ける工夫として、衣服で肌を覆う、室内への侵入を減らすなどがある。だが熱帯の気候では継続が難しく、生活条件によって実行の度合いも変わる。

医療面でも、重症化を止める決定的な手段が限られていた。似た病気が多い地域では、初期に見分けること自体が難しい。診断が遅れるほど、対応の選択肢は狭まる。

こうした状況を踏まえると、野口の最期は「無謀さ」だけでは説明できない。時代の医学と現場の条件が重なり、危険を引き受けざるを得ない構図があったと見るのが妥当だ。

野口英世の死因が生む誤解と向き合う

「殉職」という言葉の扱い

野口英世の死は「殉職」と表現されることがある。研究中に感染症で亡くなったため、職務の延長で命を落としたという意味合いで用いられる言葉だ。

ただし殉職は評価の言葉であり、死因そのものではない。死因は黄熱である。両者を混同すると、医学的な事実が物語の印象に引っぱられやすくなる。

殉職という語が強いほど、感染経路を断定したくなることがある。だが、蚊による感染が基本である以上、生活環境だけでも感染は起こりうる。行動を一つに決めつけるのは危険だ。

敬意は保ちながら、言葉の役割を分けて理解したい。死因は事実として押さえ、殉職は社会がどう受け止めたかの表現として扱う。その整理が誤解を減らす。

研究成果と限界の見取り図

野口英世は感染症の研究で多くの成果を残し、世界的な研究機関で活躍した。一方で、黄熱の病因をめぐっては当時の理解が揺れており、後に支持されなくなった見解もある。

これは「正しいか誤りか」だけで裁く話ではない。流行地では似た症状の病気が混在し、検査技術も発展途上で、切り分けは難しかった。科学の結論が更新されるのは自然な流れだ。

重要なのは、野口が現場へ赴き、仮説を立て、検証しようとした点である。結果がすべて正確でなかったとしても、その試行は後の研究に材料を残した。

功績を称えることと、限界を認めることは両立する。死因を理解することは、研究者を神格化するためではなく、当時の最前線がどれほど危険で不確実だったかを知るためでもある。

逸話が広がる仕組み

野口英世には印象的な逸話が多い。努力家、天才、危険を恐れない人物像は人の記憶に残りやすく、語り継がれやすい。だが逸話は事実と同じ重さではない。

よくある誤解の一つが、「意図的に感染して証明した」という断定である。黄熱は蚊が媒介するため、現地にいるだけでも感染しうる。研究室の事故など複数の可能性もあり得る。

感染の瞬間を特定できない以上、断定は避けたい。断定は物語として分かりやすい反面、理解を狭める。推測は推測として距離を置くことが、事実への敬意になる。

逸話を否定する必要はない。だが、確かな骨格と混ぜないことが大切だ。死因が黄熱である点、亡くなった日付と場所が定まっている点を軸に、周辺の話を整理したい。

死因が残す現代への教訓

野口英世の死因は、感染症が個人の能力だけでは制御できない現実を示す。情熱や根性は力になるが、それだけで安全は守れない。仕組みと環境が不可欠である。

現代では、危険な病原体を扱う手順や隔離設備が整えられ、訓練も重視される。だが事故の可能性はゼロではなく、油断や過労が重なると隙が生まれる点は変わらない。

黄熱のように、予防策が確立した感染症もある。ワクチンや蚊への対策は、個人を守るだけでなく、社会全体の流行を抑える。予防の価値は歴史が裏づけている。

死因を正確に捉えることは、人物を理解するだけでなく、未来の安全に学びを生かすことにつながる。美談にも断罪にも寄らず、事実を起点に教訓へ落とし込みたい。

まとめ

- 野口英世の死因は黄熱である

- 亡くなったのは1928年5月21日である

- 最期の地は西アフリカのアクラである

- 当時の呼称の違いで地名が混同されやすい

- 墓所は最期の地とは別で、米国側にある

- 黄熱は蚊が媒介し、流行地では感染機会が多い

- 研究と生活が近い環境は危険を増やしやすい

- 当時は予防と医療の条件が今ほど整っていなかった

- 殉職は評価の言葉で、死因そのものではない

- 断定できる事実と推測を分けると誤解が減る