天下統一を成し遂げた豊臣秀吉。その彼が50歳を過ぎてようやく授かった待望の嫡男が、豊臣鶴松である。鶴松の誕生は、豊臣政権の未来を盤石にするかのように見えた。しかし、その喜びは長くは続かない。わずか3歳でこの世を去った鶴松の早すぎる死は、一つの家族の悲劇にとどまらず、後継者問題、残忍な粛清事件、そしてついには豊臣家そのものの滅亡へと続く、歴史の歯車を大きく狂わせる引き金となった。一人の幼子の短い生涯が、なぜ日本の歴史を揺るがすほどの大きな影響を与えたのか。その悲劇の連鎖を紐解いていく。

天下人待望の嫡男、豊臣鶴松の誕生と短い生涯

鶴松の人生は、日本中の期待を一身に背負って始まった。しかし、その光はあまりにも早く失われることになる。彼の誕生から死まで、その短い生涯は、安土桃山という時代の光と影を色濃く映し出している。

父は天下人・豊臣秀吉、母は浅井三姉妹の長女・淀殿

豊臣鶴松の父は、言うまでもなく天下人・豊臣秀吉である。鶴松が生まれた天正17年(1589年)、秀吉は53歳。当時としてはかなりの高齢であり、長らく実の子に恵まれなかった秀吉にとって、鶴松はまさに待望の跡継ぎだった。

母は、浅井三姉妹の長女として知られる茶々、後の淀殿である。彼女の父は近江の戦国大名・浅井長政、母は織田信長の妹・お市の方。つまり、鶴松は天下人・豊臣の血だけでなく、前時代を築いた英雄・織田信長の血も引く、まさにサラブレッドだった。秀吉の権力は武力によるものだったが、信長の姪である淀殿との間に生まれた鶴松は、その正統性を血筋の面からも補強する存在だった。彼の誕生は、秀吉個人のものであった天下を、豊臣家の世襲による永続的な支配体制へと移行させるための、最も重要な政治的象徴だったのである。

「棄(すて)」と名付けられた理由と当時の願い

鶴松に最初に付けられた幼名は「棄(すて)」、あるいは「棄丸(すてまる)」であった。現代の感覚では奇妙に聞こえるこの名前には、当時の人々の切実な願いが込められている。「捨て子はよく育つ」という民間信仰に基づいたもので、わざと粗末な名前を付けることで、病気や災いをもたらす魔物の目を欺き、我が子が無事に育つことを願う風習だった。

医療が未発達で、乳幼児の死亡率が非常に高かったこの時代、天下人である秀吉でさえ、我が子の命運を神仏や迷信に託すしかなかった。その権力の絶大さとは裏腹に、一人の父親として子の無事を祈るしかない無力さや不安が、「棄」という名前に象徴されている。この事実は、戦国という時代がいかに死と隣り合わせであったかを物語っている。ちなみに、後に生まれる弟の秀頼の幼名は「拾(ひろい)」であり、これも同じ信仰に由来する名前である。

誕生の地・淀城と母が「淀殿」と呼ばれた由来

鶴松は天正17年(1589年)5月27日、山城国の淀城で誕生した。この城は、秀吉が鶴松の母である茶々のために特別に改築させたもので、彼女の産所として与えられた。

この出来事により、茶々は「淀の方」「淀殿」と呼ばれるようになる。これは単なる愛称ではない。秀吉には多くの側室がいたが、世継ぎの母として城を与えられたことは、彼女の地位が他の女性たちとは比較にならないほど高いものであることを天下に示す、公的な宣言であった。彼女の呼び名は、権力の中心である城と結びつき、その後の政治的な影響力の源泉ともなっていく。鶴松の誕生は、母である淀殿の運命をも大きく変えたのである。

父・秀吉の喜びと後継者としての期待

53歳にして初めて健康な嫡男を腕に抱いた秀吉の喜びは、計り知れないものがあった。その喜びは個人的な感情にとどまらず、豊臣政権の未来を確固たるものにするための迅速な行動へとつながった。

鶴松が生まれてわずか4ヶ月後、秀吉は鶴松を正式な後継者として大坂城に迎え入れる。この時、後陽成天皇から祝いの太刀が贈られるなど、朝廷からも正式な跡継ぎとして認められた。諸大名や公家たちもこぞって祝いの品を献上し、日本中が豊臣家の後継者誕生に沸いた。これは、秀吉の権力が彼一代で終わるものではなく、血筋によって受け継がれる永続的な王朝となることを内外に宣言する、極めて重要な政治的セレモニーだった。鶴松の存在そのものが、豊臣政権の最大の弱点であった「後継者の不在」という問題を解決し、政権の安定を約束する希望の光だったのである。

わずか3歳での病死と天下人の深い悲しみ

しかし、その希望はあまりにもはかなく消え去る。天正19年(1591年)、鶴松は病に倒れた。秀吉は全国の寺社に病気平癒の祈祷を命じ、名医をかき集めたが、その甲斐なく、8月5日に淀城で息を引き取った。数え年でわずか3歳(満年齢では2歳)の短い生涯だった。

天下人の悲しみは凄まじかった。鶴松の亡骸が運ばれた東福寺で、秀吉は自らの髻(もとどり)を切り落として深い悲しみの意を示した。主君の行動を見て、徳川家康や毛利輝元といった有力大名たちも次々と剃髪し、その髪の毛で塚ができたと伝えられるほどだった。この一連の出来事は、単なる葬儀ではない。政権の根幹を揺るがす後継者の喪失という危機的状況において、諸大名が秀吉への忠誠を改めて誓う、一種の政治的儀式でもあった。鶴松の死は、盤石に見えた豊臣政権の土台に、最初の、そして致命的な亀裂を入れた瞬間だったのである。

豊臣鶴松の早すぎる死が歴史に与えた大きな影響

一人の幼子の死。それは、豊臣家の運命を暗転させ、日本の歴史を大きく動かす引き金となった。鶴松の死がなければ、その後の悲劇の多くは起こらなかったかもしれない。彼の死がもたらした影響は、計り知れないほど大きい。

鶴松の死が招いた後継者問題と甥・豊臣秀次の台頭

鶴松を失い、豊臣政権は再び後継者不在という深刻な問題に直面した。この危機を乗り切るため、秀吉は姉の子である甥の豊臣秀次を養子に迎え、後継者とすることを決断する。

鶴松が亡くなった年の12月、秀吉は関白の位を秀次に譲り、自らは太閤(引退した関白)となった。これは、後継者問題を一刻も早く解決し、政権の動揺を抑えるための緊急措置だった。秀次は成人しており、武将としての経験も豊富で、後継者としては申し分のない人物に見えた。しかし、この選択はあくまで血縁の「近さ」で選ばれたものであり、秀吉が本当に望んだ「自らの血を引く者」ではなかった。この時点で、未来の悲劇の種は蒔かれていた。秀次の立場は、秀吉に二度と実の子が生まれないという条件の上になりたつ、極めて不安定なものだったのである。

弟・豊臣秀頼の誕生が引き起こした新たな火種

鶴松の死から2年後の文禄2年(1593年)、誰もが予想しなかった奇跡が起こる。淀殿が再び男児を出産したのだ。後の豊臣秀頼である。

57歳になっていた秀吉の喜びは、鶴松の時以上だったと言われる。一度は諦めかけた「実の子による世襲」という夢が、再び現実のものとなったからだ。しかし、この秀頼の誕生は、豊臣家にとって新たな、そしてより深刻な火種を生み出すことになる。なぜなら、すでに関白として政務を執る豊臣秀次という公式の後継者が存在していたからだ。

秀吉の愛情が実の子である秀頼に注がれるのは当然のことであり、その瞬間、秀次の存在は後継者から「邪魔者」へと変わってしまった。豊臣家は、秀次と秀頼という二人の後継者を抱えるという、極めて危険な状況に陥ったのである。

豊臣家の悲劇「秀次事件」へと続く連鎖

秀頼の誕生後、秀吉と秀次の関係は急速に悪化していく。そして文禄4年(1595年)、ついに悲劇が起こる。秀次が謀反の疑いをかけられ、関白の位を追われて高野山へ追放され、切腹を命じられたのだ。「秀次事件」である。

事件は秀次一人の死では終わらなかった。秀吉は、秀次の妻子や側室、侍女など一族39名を京都の三条河原で公開処刑するという、常軌を逸した行動に出る。幼い子供たちも容赦なく斬首され、その遺体は一つの穴に投げ込まれ、「悪逆塚」と記された塚が建てられた。この残忍な粛清の理由は、秀頼への跡目相続を確実なものにするため、少しでもその障害となりうる存在を根絶やしにすることだった。

鶴松の死がなければ、秀次が後継者になることはなく、秀頼が生まれてもこのような対立は生まれなかっただろう。鶴松の死が秀次を後継者に押し上げ、その秀次の存在が秀頼の誕生によって邪魔になり、結果として豊臣家の一族を根絶やしにするという悲劇につながった。秀吉は、たった一人の息子・秀頼のために、豊臣家を支えるべき多くの血縁者を自らの手で葬り去った。この行為は、秀吉の死後、幼い秀頼を支える有力な身内がいないという致命的な弱点となり、豊臣家滅亡の大きな原因となったのである。

千利休の切腹と鶴松の死を結びつける説とは?

鶴松が亡くなった天正19年(1591年)は、もう一つの大きな事件が起きた年でもあった。秀吉の茶頭として絶大な信頼を得ていた千利休が、突然秀吉の怒りを買い、切腹を命じられたのである。

利休切腹の公式な理由は、大徳寺山門に自身の木像を置いたことが不敬である、などとされるが、それだけで長年の功労者を死に追いやるには不自然さが残る。そこで浮上するのが、鶴松の死との関連を指摘する説だ。この年、秀吉は最愛の弟・秀長も亡くしており、立て続けに近親者を失っていた。一説には、秀吉は精神的な支柱でもあった利休に、何らかの祈祷や呪術によって鶴松の命を救うことを期待したが、それが叶わなかったために、悲しみが怒りへと転化し、利休に死を命じたのではないか、というものである。この説の真偽は定かではないが、鶴松の死が秀吉の精神状態を著しく不安定にし、周囲の人間に対する冷酷で非情な判断につながった可能性を示唆している。

豊臣鶴松の眠る場所・京都の妙心寺を訪ねて

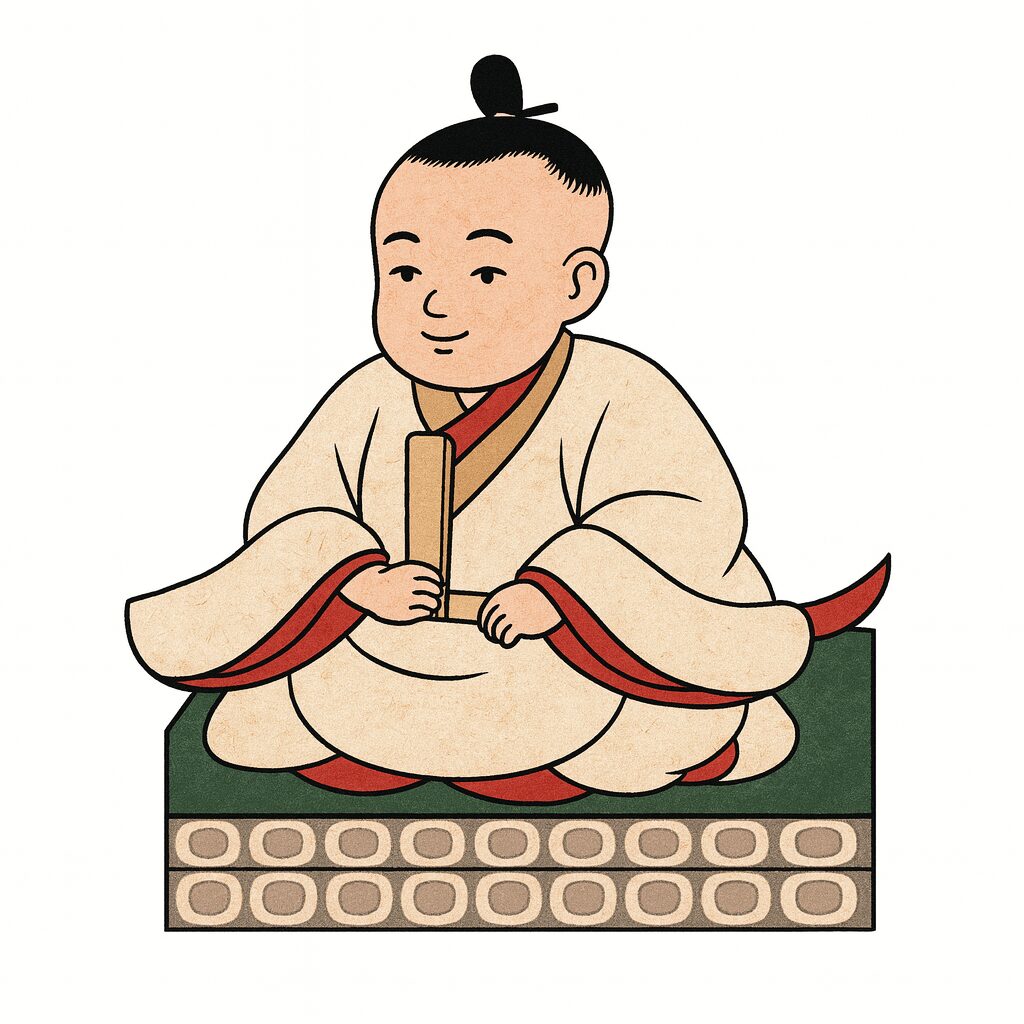

歴史を大きく動かしながらも、わずか3年でその生涯を閉じた豊臣鶴松。彼の魂は今、京都市右京区にある臨済宗の大本山・妙心寺で静かに眠っている。

秀吉は鶴松の菩提を弔うために祥雲寺を建立したが、豊臣家滅亡後に廃寺となった。鶴松の霊廟である「祥雲院殿」は、現在妙心寺の塔頭(山内寺院)である玉鳳院の中に移されている。また、重要文化財に指定されている鶴松の木像「木造豊臣棄丸坐像」は、同じく妙心寺の塔頭・隣華院に大切に保管されている。数々の動乱と悲劇の引き金となった幼子の面影は、京都の静かな寺院の中で、今もひっそりと守られているのである。

- 豊臣鶴松は、天下人・豊臣秀吉が53歳の時に待望の嫡男として誕生した。

- 母は織田信長の姪にあたる淀殿で、鶴松は豊臣と織田の血を引く存在だった。

- 「棄(すて)」という幼名は、当時の「捨て子は丈夫に育つ」という願いを込めたものだった。

- 鶴松の誕生は秀吉に大きな喜びをもたらし、すぐに豊臣家の後継者として定められた。

- しかし、鶴松はわずか3歳(数え年)で病死し、秀吉を深い悲しみに陥れた。

- 鶴松の死後、後継者として甥の豊臣秀次が関白となったが、これは一時的な解決策に過ぎなかった。

- 弟・秀頼が誕生すると、秀吉の愛情は秀頼に集中し、秀次の立場は危うくなった。

- この後継者問題が、秀次とその一族が粛清される「秀次事件」という悲劇に直結した。

- 秀次事件により豊臣家は有力な身内を失い、秀吉の死後、大きく弱体化する原因となった。

- 鶴松の短い生涯とその早すぎる死は、豊臣家滅亡の遠因となる歴史の大きな転換点だった。