岩屋にすみついた山椒魚が、育ちすぎて外へ出られなくなる。たったそれだけの設定なのに、胸の奥がざわつくのはなぜだろう。出口は目の前にあるのに、体が通らない。近さが、かえって残酷だ。息が詰まる感覚が残る。

悲しみは深いのに、語り口は飄々としていて、ふっと笑いも混じる。笑ってよいのか迷った瞬間に、孤独の重さがこちらへ移ってくる。可笑しみと痛みが同じ場所にあるせいで、読み終えても余韻が残る。軽さの裏に硬い芯がある。

この短編は、書かれたまま固定された作品ではない。原型から改稿が重なり、結末の扱いまで作者自身が動かしてきた。同じ出来事でも、終わり方が違えば、刺さる場所が変わってしまう。短いのに読みが揺れ続ける。

筋だけ追うと、寓話のように簡単に見えるかもしれない。だが改稿の事情まで抱えて読むと、閉じ込められたのは山椒魚だけではない。自分の言い分に縛られる心の姿が、じわりと浮かび上がる。読む側の姿勢も試される。

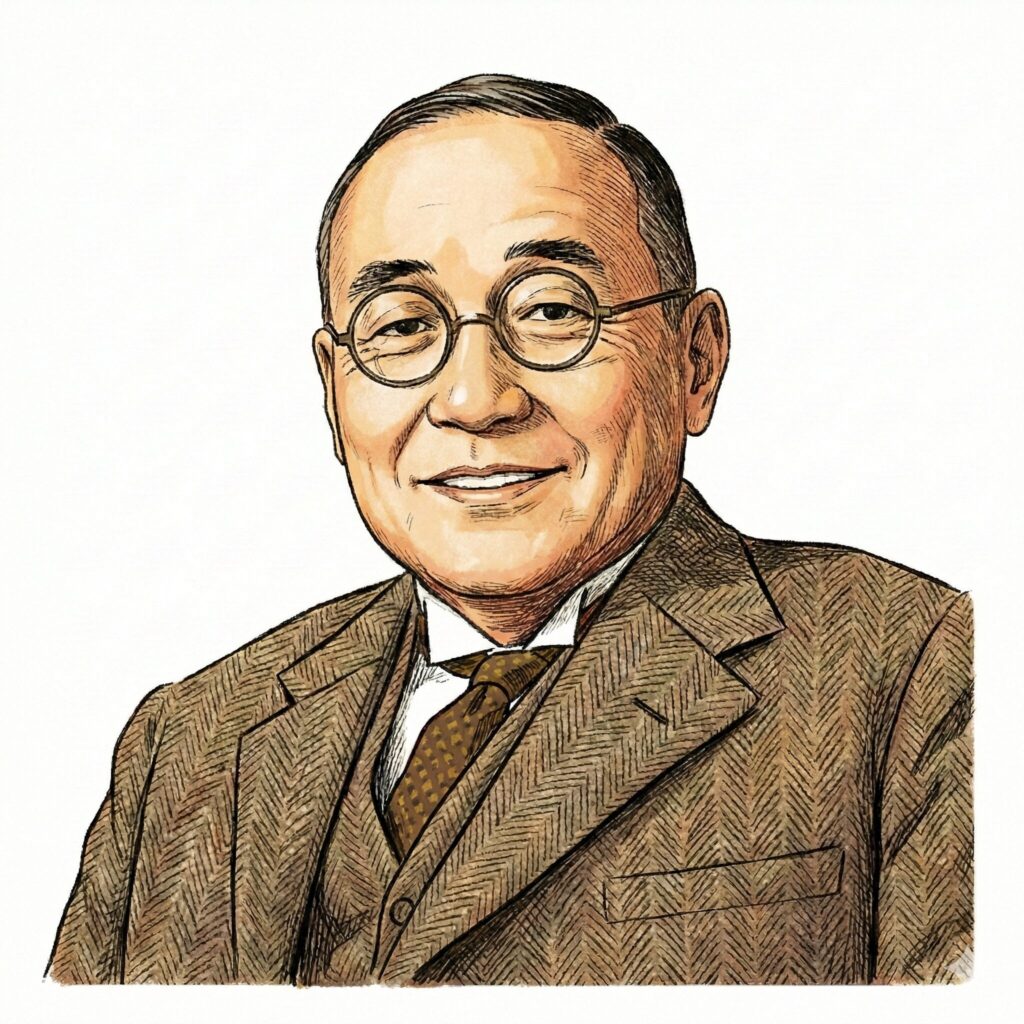

井伏鱒二の山椒魚が描く物語世界

岩屋という小さな牢屋

山椒魚は岩屋の中で暮らしているうちに、体が大きくなってしまう。気づいたときには入口を通れず、外へ出られない「居場所」へ変わる。守りのはずの住処が、いつの間にか牢屋になる皮肉がある。

外の谷川や小魚は見える。光も流れも、すぐそこにある。見えているのに届かない距離は、ただの不便ではなく、心を削る仕組みだ。視界がひらけるほど、想像だけが先に走り、体は置き去りにされる。

はじめは嘆き、やがて苛立ち、ついには自分の境遇を誇るようにもなる。「出られない」事実を守るために、言い訳や意地が増えていくからだ。閉塞は、時間が長いほど、性格の輪郭まで作り替えてしまう。

この岩屋は、ただの場所ではなく、心の状態の模型でもある。狭さは世界の小ささではなく、逃げ道が思いつかない感覚として描かれる。だから読者は、動物の話なのに、どこかで自分の話として読んでしまう。

語りは淡々としていて、同情も断罪も押しつけない。その無表情さが、こちらの感情を勝手に動かし、後からじわりと効いてくる。短い一編で胸がざらつくのは、この静けさのせいでもある。

蛙との同居が生むねじれ

やがて蛙が岩屋に迷い込み、今度は蛙のほうが外へ出られなくなる。状況は似ているのに、立場が変わると見え方が一気に変わる。不運の当事者が、別の不運を前にすると、急に強者にもなれるのだ。

山椒魚は助けることもできたはずだが、心は素直に動かない。自分だけが不幸だと思ってきた時間が長いほど、同情は裏返りやすい。弱さを見せた相手に、つい優位を確かめたくなる感情が顔を出す。

二匹の会話は、負けず嫌いと見栄でねじれていく。正しさよりも体面が先に立ち、謝るより先に相手を言い負かしたくなる。閉じ込められた場所では、勝ち負けの感覚が、唯一の娯楽にもなる。

そして時間が積もるほど、二匹は互いを鏡のように映し始める。相手の欠点は、自分の中にもある。だからこそ言葉が刺さり、争いが続く。滑稽さが強いほど、同時に、切なさも濃くなる構図だ。

読者の同情も落ち着かない。山椒魚にも蛙にも、簡単には肩入れできない。その居心地の悪さが、教訓話に逃げる道を塞ぎ、感情の責任を引き受けさせる。読みながら何度も立場がずれるのが、この一編の手強さだ。

結末が残す静かな衝撃

広く読まれてきた版では、長い口論の果てに、関係がほどける気配で終わる。恨みを抱えたままでも不思議はない場面で、赦しに近い空気が立ち上がる。その軽さが、逆に不気味で、だからこそ忘れにくい。

ところが後年、作者はこの結末部分を大きく削り、別の終わり方を示した。和解の手前で切り上げるような手つきになり、救いの温度が下がる。同じ物語でも、締めくくりが違えば、読後に残る沈黙が変わる。

「赦しがあるか」「ないか」を断定するより、揺れを手元に残す終わり方だ。読者は、どちらの版でも、山椒魚にも蛙にも完全には寄り添えない。寄り添いきれない居心地の悪さが、作品の芯を強くする。

二つの版の差は、気分の違いでは片づかない。閉じ込められた心が、最後に何を学ぶのか。あるいは学べないのか。その問いが、結末の差として読者の側に投げ返されてくる。

読む版によって、読後に残る音が違う。軽い息で終わる日もあれば、硬い沈黙で終わる日もある。結末は「答え」ではなく、読者が持ち帰る問いの形であり、その形が揺れるところに改稿の意味が宿る。だからこそ、この短編は読み捨てられず、繰り返し呼び戻される。

井伏鱒二の山椒魚の成立と改稿

原型「幽閉」からの出発

「山椒魚」には原型があり、1923年に「幽閉」として発表された作品を改めたものだ。閉じ込められた状況を核にしつつ、動物の寓話として研ぎ澄ませていく道が始まる。

1929年に「山椒魚」として発表され、短いながら象徴性の強い作品として知られていった。岩屋、成長、出口という要素が、現実の息苦しさへつながる見取り図になる。

題名の変化は、視線の置き場も変える。「幽閉」は出来事の名だが、「山椒魚」は生き物そのものの名である。閉塞の中心が、事件から人格へ移り、読者の共感がより生々しくなる。

また、主人公が人間ではないことで、読者は距離を取りやすい。だが距離があるからこそ、言い訳や残酷さを「自分ごと」として見つめやすい。寓話の仮面が、現実の表情をくっきり映す。

発表年の違いは、作品の空気の違いとしても感じられる。原型は閉塞の感覚を鋭く掴み、改稿で語り口が整えられていく。短編が成熟していく過程を、同じ核の周りで見られるのが面白い。

推敲を重ねる作家の気質

井伏鱒二は、作品に推敲を重ねる作家として語られてきた。短い作品であっても、言葉の置き方に納得がいくまで手を入れる姿勢がある。

文体は平明で、感情を説明しすぎない。だからこそ、語尾の温度や、沈黙の長さのような「間」が決定的になる。改稿は単なる手直しではなく、呼吸のリズムそのものを変える作業になる。

短編は、少しの変更で印象が大きく変わる。一文の削除で、登場人物の優しさが消えたり、世界の冷たさが増したりする。「山椒魚」が改稿を重ねたのは、その敏感さゆえでもある。

読者が覚えているのは筋だけではない。ある言い回しの角度、語り手の視線、皮肉の強さなど、細部の総体が記憶になる。だから改稿は、作品の顔つきを確実に変えてしまう。

推敲の痕跡は、読者にとって「正解の版」を決める材料ではない。むしろ、同じ核が別の言葉で照らされたときに何が変わるかを味わう入口になる。改稿を知ると、読む行為そのものが少し丁寧になる。

1985年改稿が投げかけたもの

1985年、作者は「山椒魚」の結末部分を大幅に削除し、話題になった。広く親しまれてきた終わり方が変わると、作品の意味まで揺れるからだ。

読者の側には、長年の読みの記憶がある。その記憶は「こう終わるはずだ」という安心でもあり、作品への信頼でもある。だから結末の削除は、読者の心の足場をずらす出来事になる。

救いが薄い版は、残酷さを足したというより、「どうにもならなさ」を残す印象が強い。山椒魚の世界に、簡単な和解や成長物語を入れたくない、という意志にも見える。ただし意図は一つに決めつけず、複数の読みが立つ余地がある。

改稿は答えを増やすのではなく、問いを濃くする。赦しは可能か。可能だとして、それは誰のための赦しか。結末の差は、そうした問いを読者の側に押し返す装置になる。

二つの結末を並べると、作品の中心がどこにあるかが見えやすくなる。関係がほどける瞬間を大事に読むのか、ほどけない現実を大事に読むのか。その選び方に、読者自身の傷や願いが映り込む。

井伏鱒二の山椒魚を読む視点

成長が罠になる皮肉

山椒魚を閉じ込めたのは外敵ではなく、自分の成長である。望んだわけでもない変化が、戻れない状況を作ってしまうところが怖い。努力や時間が、必ずしも自由へつながらない現実を思わせる。

岩屋は外から鍵をかけられた牢ではない。だからこそ「自分のせいだ」という感覚が入り込み、いっそう出口が遠くなる。理由が自分にあるほど、人は他人に当たりやすくもなる。

この短編は、閉塞の中で倫理が弱っていく過程を、淡々と見せる。正しい行いを知っていても、感情が先に動き、意地が理屈より速く心を占領する。その速さが、読者の身に覚えのある怖さとして響く。

同時に、山椒魚の嘆きは滑稽にも見える。滑稽さは距離を作るが、その距離があるからこそ、こちらの姿勢が問われる。笑った自分を、あとから自分で見直すことになる。

出口は「幅」で決まる。通れないのは、力不足というより、前提の不一致だ。現実でも、頑張り方ではなく、入口の設計自体が合っていない場面がある。その気づきが、この短編を単なる反省話ではなく、構造の話として読ませる。

ユーモアが救いにも刃にもなる

語り口には軽さがあり、悲劇へ引きずり込む説教臭さがない。そのため読者は油断し、気づいたときには、孤独の重さが心の中に置かれている。この運びが、作品の強さになっている。

可笑しみは、悲しみを薄めるためではない。重さを直視し続けるための呼吸として働き、ときに皮肉として相手を切りつけもする。ユーモアが優しさと残酷さの両方を運ぶ点が、読後のざらつきを生む。

井伏鱒二は、豊かな詩精神や微笑の作家として語られることがある。その微笑は、甘い慰めではなく、現実を誤魔化さない目と一緒にある。

「山椒魚」でも、明るさと暗さが混ざり、軽さが重さを際立てる。だから読者は、泣ききれず、笑いきれず、宙づりのまま考え続ける。その宙づりが、物語を何度も読み返させる力になる。

文が平易だから、声に出して読むとリズムがよく分かる。軽い調子のまま、急に冷えた事実が置かれる瞬間があり、そこで息が止まる。その一瞬の落差が、ユーモアを単なる味付けではなく、感情の装置にしている。

赦しと加害の距離を測る

蛙を閉じ込める行為は、弱者が別の弱者に向ける暴力にも見える。被害の経験は、加害を正当化しない。むしろ被害の記憶が、加害を呼ぶこともある。そのねじれが、短い物語の中に濃く詰まっている。

一方で、蛙も単純な善の象徴ではない。閉塞の中で発する言葉は、しばしば相手を刺し、自分も傷つける。二匹の関係は、きれいな善悪に割れず、互いの未熟さが絡み合う。

二つの版の結末は、赦しが可能かどうかを断定しない。赦しを望む読みも、赦しを拒む読みも、どちらも立ちうる余地が残されている。読み手の立ち位置が、そのまま作品の意味を変えてしまう。

読むたびに、山椒魚側に寄る日もあれば、蛙側に寄る日もある。その揺れを許す柔らかさが、作品を教訓話で終わらせない。短いのに長く残るのは、この揺れが心の奥で続くからだ。

誰かを裁くために読むと、すぐに窮屈になる。だが自分の言い分の固さを測るために読むと、急に開ける。赦しとは相手のためだけでなく、自分の怒りをどう扱うかでもあると気づかされる。この短編の鋭さは、読む人の倫理を「説明」ではなく「体感」で動かすところにある。

まとめ

- 岩屋から出られない設定が、閉塞の感覚を直球で呼び起こす

- 外が見えるのに届かない距離が、焦りと孤独を増幅させる

- 蛙の登場で立場が反転し、加害と被害の境が揺らぐ

- 会話のねじれが、閉塞が心を荒らす過程を際立てる

- 広く読まれた版の結末は、ほどける気配を残して終わる

- 1985年の改稿で結末が削られ、読後の沈黙が深くなった

- 原型「幽閉」から改題・改稿を経て「山椒魚」が形を整えた

- 推敲の積み重ねが、短い文の響きと余韻を強めている

- ユーモアは悲しみを薄めず、直視のための呼吸として働く

- 赦しは断定されず、読むたびに立場の揺れが浮かび上がる