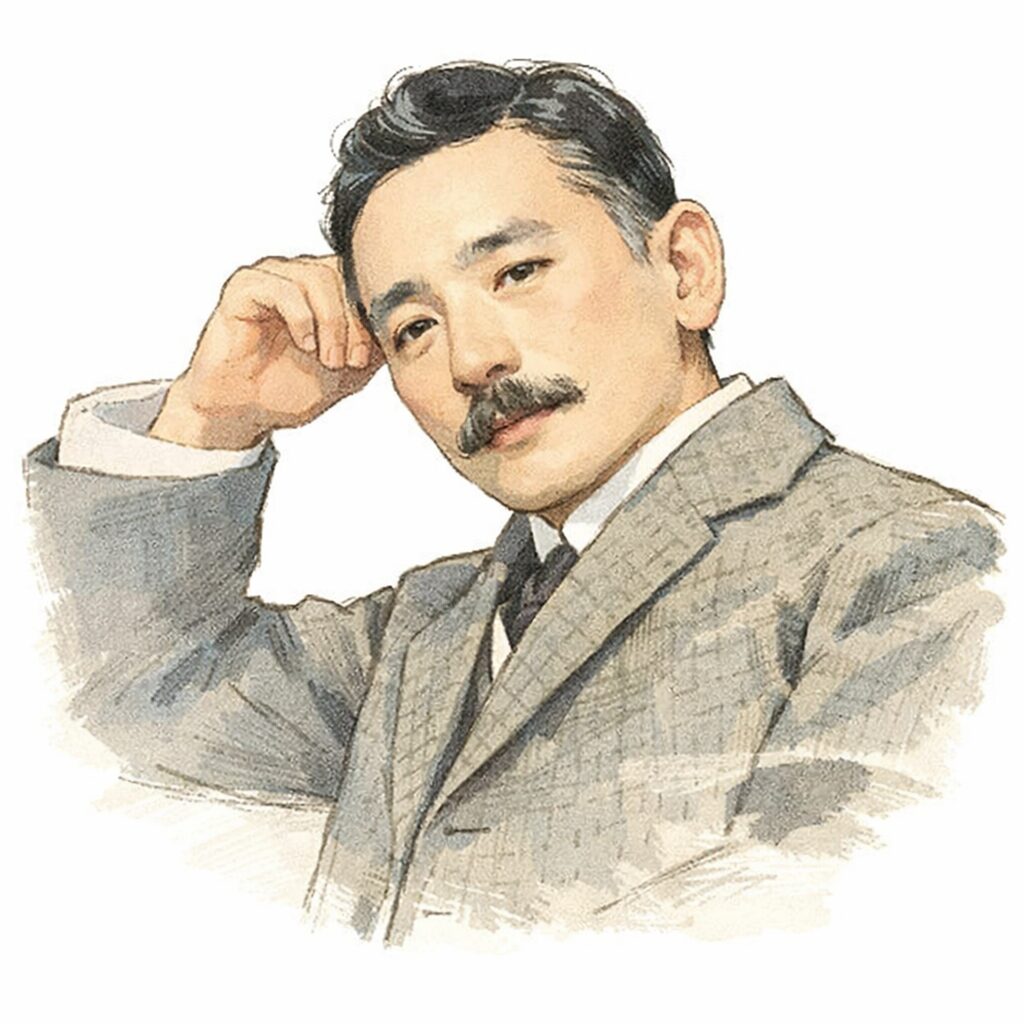

小泉八雲ことラフカディオ・ハーンが残した『怪談』の中で、最も広く知られている物語の一つが「雪女」である。雪の夜に現れる美しくも恐ろしい妖怪の伝説は、多くの日本人の心に深く刻まれている。しかし、この物語が単なる恐怖譚ではなく、夫婦の愛と悲哀を描いた文学作品であることは意外と見過ごされがちだ。

物語の中で、雪女は冷酷な殺人者として登場する一方で、約束を守る限りにおいては人間に危害を加えないという理知的な一面も見せる。さらに、人間の姿となって家庭を築き、子供を育てる姿からは、妖怪という枠を超えた情愛さえ感じられる。この二面性が、物語に深みを与えているのだ。

また、この「雪女」の舞台が、実は現在の東京都内にあるという説が有力であることをご存じだろうか。物語の冒頭には武蔵国の村という記述があり、具体的な地名も示唆されている。遠い雪国の話だと思われがちだが、意外にも首都圏にそのルーツがあるという事実は非常に興味深い。

八雲はこの物語を通して、何を伝えたかったのだろうか。あらすじを丁寧に振り返りつつ、物語の成立背景や舞台となった土地、そして作品に込められたメッセージについて解説していく。白く冷たい雪の中に隠された、温かくも切ない真実が見えてくるはずだ。

小泉八雲「雪女」のあらすじと登場人物

猛吹雪の夜に起きた怪異

昔、武蔵国のある村に、茂作と巳之吉という二人の木こりが住んでいた。茂作は年老いた男で、巳之吉は十八歳の若者だった。ある冬の寒い日、二人は山へ仕事に出かけたが、帰宅の途中で激しい吹雪に襲われてしまう。川を渡るための渡し船が対岸に残されたままで戻れず、二人は仕方なく渡し守の小さな小屋で一夜を明かすことにした。

小屋には暖房設備もなく、外の風雪は強まるばかりだった。二人は寒さに震えながら、薄い着物を体に巻きつけて横になった。茂作はすぐに眠りに落ちたが、巳之吉は寒さと嵐の音でなかなか寝付けずにいた。やがて夜が更け、小屋の中に不気味な静けさが漂い始めた頃、巳之吉は顔に冷たい雪がかかるのを感じて目を覚ました。

驚いて周囲を見ると、閉めたはずの戸が開き、白い着物を着た一人の女が立っていた。女は眠っている茂作の枕元にかがみ込み、白い息をその顔に吹きかけ続けていた。茂作の体は凍りついたように白くなり、すでに息絶えていた。女の正体は、恐ろしい雪女だったのだ。

命と引き換えに交わした約束

恐怖に震える巳之吉の方へ、雪女はゆっくりと近づいてきた。巳之吉は殺されることを覚悟したが、雪女は意外な言葉を口にした。「お前もあの老人のようにしてやろうと思ったが、まだ若く美しいから助けてやろう」と。彼女は巳之吉の若さと美しさに心を動かされ、命を奪うのを思いとどまったのだ。

しかし、助けるには一つの条件があった。雪女は低い声でこう告げた。「今夜見たことを、親にも誰にも、決して話してはいけない。もし誰かに言ったら、その瞬間に私はお前の命を奪う」。それは、絶対に破ってはならない死の契約だった。巳之吉が必死に頷くと、女は戸の隙間から霧のように消えていった。

翌朝、巳之吉は目を覚ましたが、隣にいた茂作は冷たくなっていた。村の人々は寒さによる凍死だと判断したが、巳之吉だけは真実を知っていた。しかし、あの夜の恐ろしい約束が頭を離れず、彼は誰にもその出来事を話すことはなかった。こうして、秘密を抱えたまま月日が流れていった。

お雪との出会いと幸福な日々

茂作の死から一年後の冬、巳之吉は仕事の帰り道で、一人の美しい女性に出会った。彼女はお雪と名乗り、身寄りがないため江戸へ向かう途中だと言った。すらりとして色が白く、上品な顔立ちのお雪に、巳之吉は一目で惹かれた。二人は話をしながら歩き、自然と心を通わせていった。

巳之吉はお雪を自分の家に招き入れた。彼の母親も、控えめで働き者のお雪を大いに気に入り、やがて二人は結婚することになった。村の人々も、お雪のような美しい嫁をもらった巳之吉を羨やみ、一家は幸せに包まれた。お雪は良き妻として家を守り、巳之吉の母の最期も手厚く看取った。

時が経ち、二人の間には十人もの子供が生まれた。不思議なことに、お雪はどれだけ年齢を重ねても若々しいままで、その美しさは村の他の女性たちとは一線を画していた。それでも彼女は人間として、母として、家族に深い愛情を注ぎ続けた。巳之吉にとって、あの雪の夜の恐怖は遠い過去のものとなりつつあった。

破られた禁忌と永遠の別れ

ある静かな夜、子供たちが寝静まったあとの部屋で、お雪はあんどんの光の下で針仕事をしていた。その横顔を見た巳之吉は、ふと過去の記憶を呼び覚まされた。その美しく透き通るような肌と表情が、かつて吹雪の夜に見た雪女と重なったのだ。幸せな生活による気の緩みか、あるいは妻への信頼からか、彼は決して口にしてはいけない秘密を語り始めてしまった。

「お前を見ていると、十八歳の頃に遭った不思議な出来事を思い出す」と巳之吉は言った。「あの時、お前のように白くて美しい女を見たんだ。あれは夢だったのか、それとも雪女だったのか」。彼は茂作が殺されたこと、そして自分が助けられた経緯を、まるで昔話のように妻に聞かせてしまった。

その瞬間、お雪は針仕事を止め、顔を上げた。その表情は悲しみと怒りに満ちていた。「その時の女は、私です」と彼女は叫んだ。そして、約束を破った巳之吉を責めた。本来ならここで巳之吉の命を奪うはずだったが、彼女は眠っている子供たちを見つめ、苦しげに言葉を継いだ。「子供たちが可哀想だから、お前を殺すことはしない」。

彼女は「子供たちを大切に育てておくれ。もし子供たちを悲しませるようなことがあれば、私はいつでもお前を殺しに来る」と言い残すと、その体は白い霧へと変わり、煙出しの窓から外へと消えていった。二度とお雪が戻ることはなく、物語は静かに幕を閉じる。

小泉八雲「雪女」の舞台は現在の東京都青梅市

序文に記された調布村の正体

「雪女」は東北や北陸の伝説だと思われがちだが、実は東京都が舞台である可能性が極めて高い。小泉八雲による『怪談』の序文には、この物語が「武蔵国西多摩郡調布」の農民から聞いた話であると明確に記されている。この地名は、現在の東京都調布市ではなく、かつて西多摩郡に存在した「調布村」、すなわち現在の青梅市の一部を指している。

当時の西多摩郡は山深く、冬には雪も降る地域だった。都心とは異なる厳しい自然環境があったからこそ、雪女のような神秘的な伝承が生まれたのだろう。現在、青梅市にはこの説を裏付けるように「雪おんな縁の地」という石碑が建てられており、地域の歴史と文学を結ぶ重要なスポットとなっている。

八雲がなぜこの特定の村を舞台として明記したのかは興味深い点だ。単なる架空の場所ではなく、実在する地名を出すことで、物語にリアリティを持たせようとしたのかもしれない。あるいは、情報提供者への敬意を表したとも考えられる。いずれにせよ、雪女が「東京の妖怪」であるという事実は、多くの読者にとって新鮮な驚きとなるはずだ。

渡し船と調布橋の伝説

物語の冒頭で、茂作と巳之吉が立ち往生する原因となった「渡し船」も、この地域に実在した風景と重なる。青梅市内を流れる多摩川には、かつて多くの渡し場があり、人々は船を使って対岸へと渡っていた。現在の「調布橋」がかかっている付近が、まさにその渡し場の一つであったと言われている。

吹雪で船が出せず、小屋で一夜を明かすというシチュエーションは、当時の交通事情を考えれば十分にあり得る話だ。橋が整備されていなかった時代、川は生活の恵みであると同時に、往来を阻む大きな壁でもあった。そうした土地の記憶が、物語の背景として巧みに織り込まれている。

現在、調布橋周辺は穏やかな風景が広がっているが、雪の降る日にはかつての物語を想起させるような静寂に包まれることがある。地元の人々の間では、この場所こそが巳之吉と雪女が出会った場所であると長く語り継がれてきた。文学作品と実際の地理が重なり合うことで、物語はより一層の説得力を持つようになる。

八雲に物語を語った人物

では、八雲はこの話を誰から聞いたのか。研究者の間では、八雲の家で使用人として働いていた「宗八」という人物が語り手であったという説が有力視されている。宗八は青梅市の旧調布村出身であり、故郷に伝わる昔話を八雲に聞かせたと考えられている。

八雲は、日本各地の伝承や怪談を収集することに情熱を注いでいたが、その多くは身近な人々からの聞き書きだった。宗八が語る素朴な故郷の伝説に、八雲は作家としての想像力を刺激され、あの美しくも恐ろしい「雪女」の物語を完成させたのだろう。

このエピソードは、名作が生まれる背景には、名もなき庶民の語り口があったことを示している。宗八という一人の村人がいなければ、世界中で愛される「雪女」の物語は存在しなかったかもしれない。八雲と宗八の交流が、東京の山村に眠る伝説を世界文学へと昇華させたのだ。

英語で書かれた原作の表現

小泉八雲の『怪談』は、もともと英語で執筆され、欧米の読者に向けて出版された作品だ。そのため、原文の「Yuki-Onna」には、日本語の怪談とはまた違った独特の美しさがある。八雲は「White(白)」という単語を効果的に使い、雪の冷たさと雪女の妖艶さを視覚的に強調している。

彼は日本の妖怪を単なるモンスターとして描くのではなく、霊的な存在、あるいは自然現象の化身として表現しようと試みた。そのため、英文は非常に詩的で、リズム感のある文体となっている。雪女が消えるシーンの描写などは、まるで霧が晴れるような儚さが表現されており、翻訳では味わいきれないニュアンスが含まれている。

日本の民話を英語で再構築するという作業は、文化の翻訳でもあった。八雲は日本の精神性や情緒を損なうことなく、西洋の文脈に乗せて語るという離れ業をやってのけたのだ。原文を読むと、彼がいかに日本の風土を愛し、深く理解していたかがよく分かる。

小泉八雲「雪女」から読み解く教訓と魅力

異類婚姻譚としての切なさ

「雪女」は、人間と人間以外の存在が結ばれる「異類婚姻譚」の典型例である。鶴の恩返しや蛤女房などと同様に、正体を見てはいけない、あるいは秘密を守らなければならないという「見るなのタブー」や「語るなのタブー」が物語の核となっている。しかし、雪女が他の昔話と異なるのは、その結末の余韻だ。

通常、正体が露見した異界の住人は、悲しみの中でただ去っていくことが多い。しかし雪女は、裏切った夫を殺す権利を持ちながら、それを放棄して去っていく。そこには、種族の違いを超えて築き上げた夫婦の絆と、どうしても埋められない溝という、相反する感情が渦巻いている。

お雪が巳之吉と過ごした時間は、決して偽りではなかったはずだ。人間として老いていく夫と、変わらぬ若さを保つ妻。そのコントラストの中で育まれた愛情が本物だったからこそ、別れのシーンは一層切なく胸に迫る。単なるホラーではなく、愛の物語として読める点が、この作品の最大の魅力である。

自然の美しさと残酷さの象徴

雪女という存在は、大自然そのもののメタファーとしても解釈できる。雪は静かで美しく、世界を白く染め上げるが、同時にすべての生命を凍てつかせる死の力も持っている。物語の中で雪女が「美しくも恐ろしい」存在として描かれるのは、人間が自然に対して抱く畏敬の念の表れだろう。

茂作が命を奪われた理不尽さと、巳之吉が見逃された気まぐれさは、自然災害の予測不能さを思わせる。そして、お雪との穏やかな結婚生活は、自然の恵みを享受している状態と重なる。人間が自然と共生するためには、越えてはならない一線を守り、敬意を払わなければならないという教訓が含まれているようだ。

約束を破るという行為は、人間が自然への畏怖を忘れ、その領域を軽んじたことへの警告とも取れる。美しい風景の裏側には常に危険が潜んでいること、そしてそのバランスが崩れた時、平穏な日常は失われてしまうこと。「雪女」は、現代にも通じる自然観を静かに語りかけている。

言葉の重みと約束の意味

この物語が提示するもう一つのテーマは、「言葉の重み」だ。巳之吉はたった一度の口の滑りで、最愛の妻と幸せな家庭を失ってしまった。「誰にも言わない」という約束は、単なる口約束ではなく、彼の命と幸福を繋ぎ止めるための契約だったのだ。

親しい間柄であっても、言ってはいけないこと、守るべき秘密はある。巳之吉の失敗は、安心感や甘えからくる油断が、取り返しのつかない事態を招くことを教えてくれる。信頼関係は長い時間をかけて築かれるが、それを壊すのは一瞬の言葉で十分なのだ。

現代社会においても、秘密保持や信義誠実は人間関係の基本である。雪女の物語は、約束を守ることの重要性と、言葉が持つ破壊力について、改めて考えさせてくれる。子供に語り聞かせる昔話としてだけでなく、大人が読むべき寓話としての側面も持っている。

母としての愛と救い

物語の最後、激昂したお雪が巳之吉を殺さなかった理由は、紛れもなく「子供たち」の存在だった。妖怪としての掟や怒りよりも、母としての愛情が勝った瞬間である。「子供が可哀想だから」という言葉には、彼女の深い悲しみと、子供たちの未来を案じる切実な思いが込められている。

彼女は去り際に「子供を悲しませたら殺しに来る」と脅すが、これは裏を返せば、巳之吉に「子供のために生きてほしい」と願っていることの裏返しでもある。夫への愛が残っていたからこそ、彼に父親としての責任を託し、自分は身を引くという選択をしたのではないだろうか。

この結末によって、物語は単なる悲劇で終わらず、未来への希望をわずかに残している。巳之吉は罪悪感を抱えながらも、子供たちを育てることで償いをしていくことになる。雪女が残したものは、恐怖だけではなく、命を繋ぐことの尊さというメッセージだったのかもしれない。

まとめ

小泉八雲の「雪女」は、日本の怪談の中でも特に文学性が高く、多層的な読み方ができる作品だ。舞台が現在の東京都青梅市(旧調布村)であるという背景を知ることで、物語はより身近でリアリティのあるものとして感じられるだろう。

この物語の要点は以下の通りだ。

-

恐怖と愛の融合: 雪女は恐ろしい妖怪であると同時に、愛情深い母としての顔を持つ。

-

約束の重み: たった一つの約束を破ったことで失われる日常の尊さと、言葉の責任。

-

東京・青梅の伝説: 遠い雪国ではなく、多摩川沿いの村の伝承がベースになっている事実。

-

救いの結末: 妖怪としての怒りよりも母性愛を優先し、夫を許して去っていく切なさ。

冷たくも美しい雪の夜の伝説は、人間と自然、男と女、そして親と子の絆について、今もなお私たちに静かに問いかけ続けている。