夏目漱石の草枕は、山道を歩く画工が温泉地に逗留し、景色と言葉を手がかりに「人の世の住みにくさ」を見つめ直す小説だ。舞台は那古井温泉という温泉場で、旅の記録と芸術論が交差する形が特徴だ。1906年に雑誌へ発表された。

読んでいると、派手な事件が起きないので戸惑うかもしれない。だが草枕は、出来事の多さよりも、視線の置き方そのものを楽しむ作品だ。読み切りというより、散歩のように少しずつ味わうと合う。

だから読み方を少し変えるだけで、ぐっと読みやすくなる。登場人物の関係、舞台の位置づけ、そして「非人情」「三角の世界」という核を先に押さえるのが近道だ。結末だけ先に知りたい人にも整理して示す。

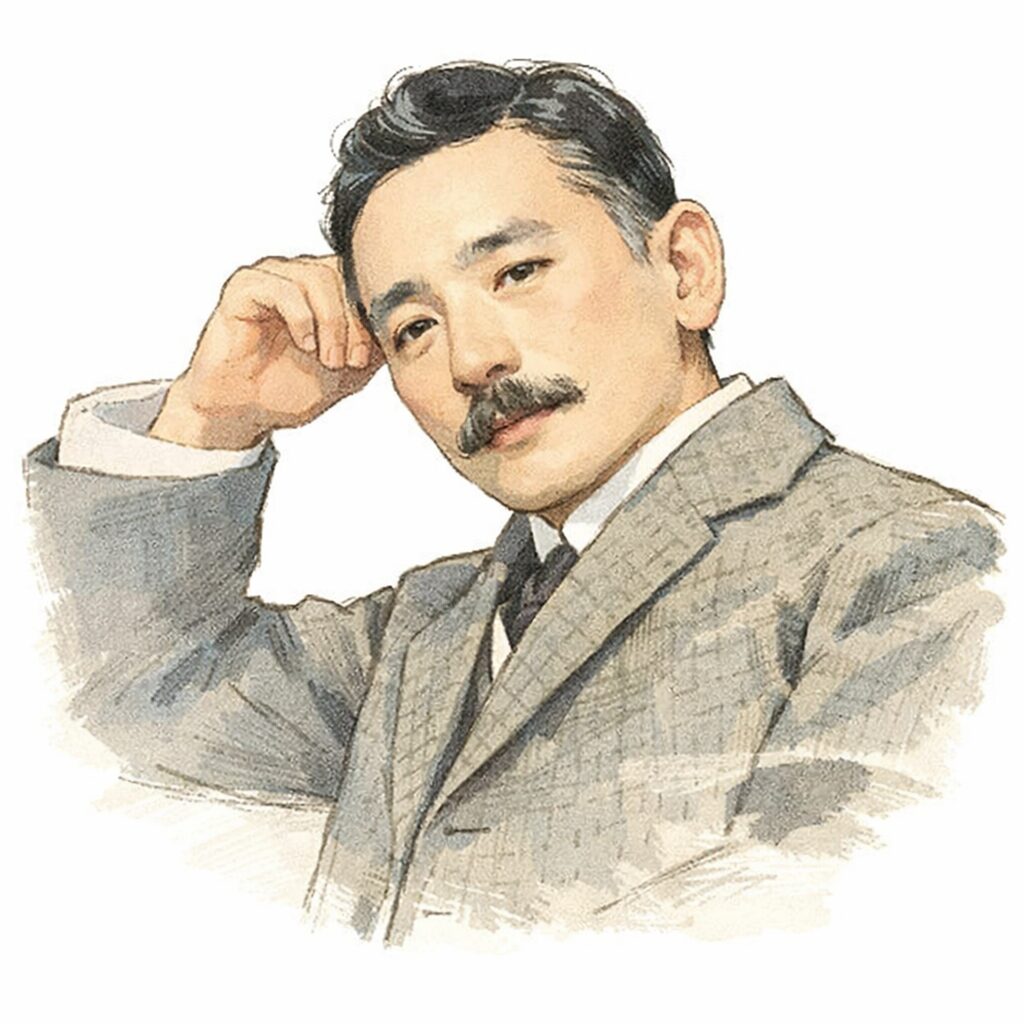

この記事では、夏目漱石の草枕の基本情報とあらすじ、結末の要点、テーマの読みどころを平易に整理する。最短で全体像をつかみたい人向けに、要点を先に示す。読み終えた後に本文へ戻ると、名文が名文である理由も見えてくるはずだ。

夏目漱石の草枕の基本情報とあらすじ

夏目漱石の草枕の発表と刊行の流れ

夏目漱石の草枕は、1906年9月に文芸誌『新小説』へ発表された。のちに1907年1月、作品集『鶉籠(うずらかご)』へ収録され、さらに1914年12月に春陽堂から単独の単行本として刊行されている。まず年代を押さえると、近代化の空気が背景にあると分かりやすい。

主人公は三十歳の洋画家で、一人称の「余」として旅を語る。大きな事件より、景色や会話から生まれる考えが中心で、読者は“物語の筋”ではなく“ものの見え方”を追うことになる。冒頭の名文が、この読み方を最初から示している。

読みやすくするコツは、長い独白を「旅の途中で立ち止まって考えている場面」だと思うことだ。先に全体像をつかんでから読むと、脱線に見える部分も意味を持ち始める。

夏目漱石の草枕の舞台モデルと場所のイメージ

夏目漱石の草枕の舞台は、山中の温泉場「那古井温泉」だ。地名は作中のものだが、モデルは熊本県玉名市の小天温泉とされる。漱石が1897年末ごろに当地を訪れた体験が、後の執筆へつながったと説明されている。

地元の資料では、前田家別邸が作中の「那古井の宿」に対応するとされ、建物や浴場の雰囲気が描写の手がかりになったという。場所を知っていると、廊下のつながり方や“温泉宿の奇妙な構造”が想像しやすい。

那古井温泉は架空名なので、地図でその名を探しても見つからない。大事なのは、山里の静けさが主人公の思索を深める装置になっている点だ。「那古井=息をつける場所」という捉え方で読むと迷いにくい。旅情の言葉も生きる。

夏目漱石の草枕の登場人物を整理する

夏目漱石の草枕の登場人物は多くないが、関係を押さえると理解が早い。語り手は三十歳の洋画家で、自分を「余」と呼ぶ。宿の人々や寺の僧との会話を通して、考えを深めていく。世間のしがらみから離れ、芸術家の目で世界を見直そうとしている。

那美は宿にいる女性で、作中では「若い奥様」と呼ばれる。いっぽうで、離縁して実家に戻っている人物として描かれ、周囲の視線を背負っている。主人公は那美の所作の美しさに惹かれるが、どこか掴めない影も感じ取る。

那美の従兄弟の久一は、再び満州方面へ徴集される。さらに那美の別れた夫が終盤に現れ、駅の場面で那美の表情が変わる。人物は少ない分、最後の「憐れ」が立ち上がる瞬間へ向けて配置されている。

夏目漱石の草枕のあらすじと結末の要点

旅に出た画工は、山路を登りながら人の世の住みにくさを考え、那古井温泉へ向かう。宿に逗留すると、そこには「若い奥様」と呼ばれる那美がいる。那美は自分の絵を描いてほしいと頼むが、画工は「足りないところがある」と感じて筆を取らない。

物語の中盤は、絵や詩、東洋と西洋の芸術の違いなど、思索が続く。ここは飛ばしたくなるかもしれないが、終盤の一瞬を用意するための助走でもある。画工は「感情に巻き込まれない見方」を試しながら、那美を見つめ直す。

終盤、那美の従兄弟・久一が満州へ出発するため、画工と那美は駅へ行く。そこで那美は別れた夫と汽車の窓越しに一瞬見つめ合い、那美の顔に「憐れ」が浮かぶ。画工はそれを見て「それが出れば画になる」と告げ、物語は閉じる。

夏目漱石の草枕の読みどころとテーマ

夏目漱石の草枕の冒頭名文が示す視点

草枕は「山路を登りながら、こう考えた。」で始まり、「智に働けば角が立つ。情に棹させば流される。意地を通せば窮屈だ。とかくに人の世は住みにくい」と続く。ここで挙げる三つは、どれか一つを捨てれば楽になるという話ではない。

理屈で動けば衝突し、感情に寄れば流され、意地だけでは息が詰まる。人として生きる以上、この綱引きから完全には逃げられない。主人公が旅に出るのは、その逃げられなさを別の角度から見たいからだ。山奥へ入っても、人の匂いが簡単には消えないと語るのも象徴的だ。

続きには「住みにくいと悟った時、詩が生れて、画が出来る」という趣旨の言葉もある。息苦しさを、芸術の目へ変換する宣言として読むと、この小説の入口が整う。

夏目漱石の草枕の「非人情」は冷たさではない

草枕で重要な言葉が「非人情」だ。ふだんは冷淡という意味で使われるが、この作品では「義理人情の世界から少し離れて、それに煩わされない境地」という意味が前に出る。主人公は、世間の損得や噂から距離を取り、物事を“眺める”姿勢を保とうとする。

ただし、非人情を貫き通せるわけではない。作中でも「いくら好きでも、非人情はそう長く続く訳には行かぬ」といった趣旨で、自分が人間である以上は限界があると認める。ここが大事で、理想の宣言で終わらず、揺れを含んだまま進む。

終盤で那美の表情に「憐れ」を見た瞬間、主人公の距離感は試される。非人情は“何も感じない”ではなく、“感じながらも飲み込まれない”ための工夫だと捉えると腑に落ちる。

夏目漱石の草枕の「三角の世界」と芸術家の立ち位置

草枕には、四角い世界から「常識」と名のつく一角を削って、三角の世界に住むのが芸術家だ、という発想が出てくる。四角は、世間の決まりや当たり前の見方を表す。そこに収まったままだと、何でも同じ形に見えてしまい、息が詰まる。

一角を削るとは、常識を壊すことではない。常識に縛られすぎない角度を持つ、という意味だ。主人公が風景や人物を“能を観るように”眺めようとするのも、この発想につながる。

この一節は英訳題にも影響した。英訳の一つで、アラン・ターニー訳は『The Three-Cornered World』という題を採り、別の英訳(Meredith McKinney訳など)は原題に近い『Kusamakura』を採る。題の違い自体が、作品の読み口の違いを示している。

夏目漱石の草枕の結末「憐れ」が“画になる”理由

主人公が那美をすぐに描かないのは、「美しい」だけでは絵にならないからだ。那美は所作が整い、気丈に見えるが、離縁して戻った身の不安や、周囲の視線を抱えている。その内側の揺れが、まだ表に出きっていない。

駅の場面で那美は、別れた夫と汽車の窓越しに一瞬だけ視線を交わす。その瞬間に浮かぶ「憐れ」は、弱さの告白ではなく、人が抱えてきた時間がにじむ陰影だ。主人公はそれを横で見て、肩を叩きながら「それだ」と告げる。

結末は恋愛の成就でも、悲劇の爆発でもない。美が立ち上がる一瞬を切り取って終わる。そこまでの長い独白や風景描写は、この一瞬を“見える形”にするための助走だと考えると読みやすい。読み返すと、那美の印象も少しずつ変わっていく。

まとめ

- 夏目漱石の草枕は1906年9月に『新小説』へ発表された

- 1907年1月に『鶉籠』へ収録され、1914年12月に単独本として刊行された

- 舞台の那古井温泉は架空名で、小天温泉がモデルとされる

- 地元資料では前田家別邸が「那古井の宿」のモデルと説明される

- 主人公は三十歳の洋画家で、一人称「余」が旅と思索を語る

- 那美は「若い奥様」と呼ばれ、離縁して実家に戻った背景を持つ

- 中盤の長い独白は、終盤の一瞬へ向けた助走として機能する

- 「非人情」は冷たさではなく、世間から距離を取る見方の工夫だ

- 「三角の世界」は常識に縛られすぎない芸術家の立ち位置を示す

- 結末は駅の場面で那美の「憐れ」が立ち上がり、「画になる」と告げて閉じる