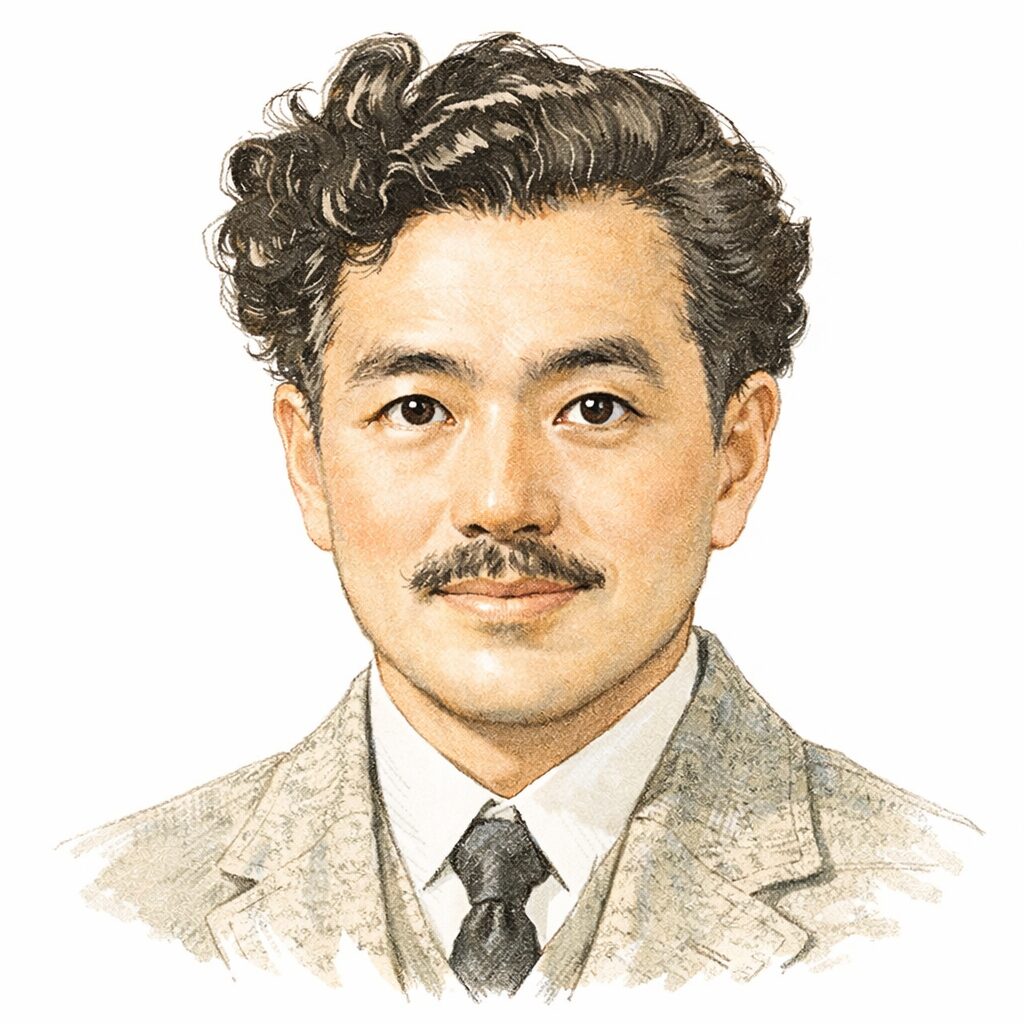

日本の近代文学を代表する作家、志賀直哉。彼の名作の中でも、特に高い評価を得ているのが「城の崎にて」という短編小説だ。この作品は、彼自身が実際に体験した死の淵からの生還を基に書かれた、心境小説の最高傑作といえる。

一九一三年の夏、彼は東京の芝浦付近で電車にはねられるという、命に関わる大事故に遭った。幸いにも一命を取り留めたが、事故の衝撃は彼の心と身体に深刻な傷を残すこととなる。医師の勧めに従い、彼は兵庫県の城崎温泉へと、心身を癒やすための療養に向かったのである。

静かな温泉地での滞在中に、彼は三匹の小さな生き物たちが命を落とす光景を目の当たりにする。それらの死の様相は、生死の境界をさまよったばかりの彼の心に、強烈な印象を与えた。自分自身の運命と動物たちの死を重ね合わせ、彼は独自の死生観を静かに深めていく。

本記事では、この名作が誕生した背景や、物語に込められた深い悟りの意味を分かりやすく解説する。動物たちの死が彼にどのような救いをもたらしたのか、その精神的な軌跡を詳しく見ていこう。読めば作品への理解が深まり、この物語が今なお愛される理由を再発見できるはずだ。

志賀直哉の城崎にてが誕生した背景と事故の衝撃

一九一三年の山手線事故と生死を分けた瞬間の記憶

一九一三年八月十五日の夜、志賀直哉は友人と相撲を見物した帰り道に悲劇に見舞われた。芝浦付近の線路脇を歩いていた際、背後から山手線の電車にはね飛ばされたのである。

彼は数メートルも吹き飛ばされ、頭部と背中に深い傷を負う重傷となった。病院に運び込まれた際、切り口から頭蓋骨が見えるほどだったという。この生死の境をさまよった衝撃的な記憶が、後の執筆の原動力となった。

事故直後の彼は、自分の怪我が命に関わるものかどうかを何度も確認した。混乱した意識の中で感じた死への恐怖は、非常に生々しいものだった。しかし、意識がはっきりするにつれ、彼はその経験を客観的に見つめ始めた。

自分が電車に跳ね飛ばされる話を書き上げた日に事故に遭うという偶然もあった。彼はその皮肉な運命を面白がり、文学へと昇華させる道を選んだのである。この実体験こそが、作品に類まれなリアリティを与えることとなった。

命が助かったという事実は、彼にとって単なる幸運以上の意味を持っていた。それは、なぜ自分が生き残ったのかという根本的な問いを彼に突きつけた。この問いに対する答えを探す旅が、城崎の地で始まることになったのだ。

城崎温泉での療養と宿屋「三木屋」での静かな生活

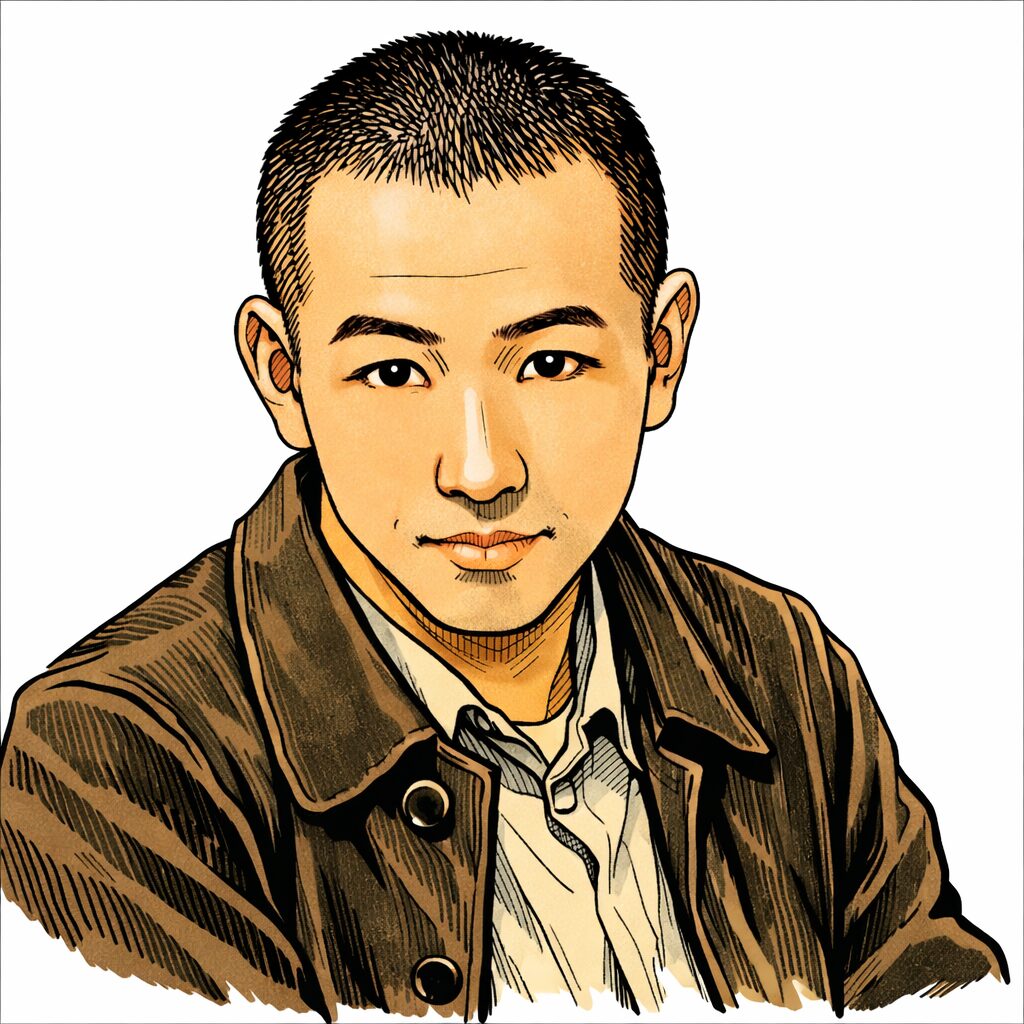

事故から約五十日が過ぎた十月、志賀直哉は城崎温泉へと足を踏み入れた。滞在先に選んだのは、江戸時代から続く老舗旅館の三木屋である。彼はここで約三週間の間、誰とも話さずに孤独な療養生活を送ることになった。

宿の二階にある静かな部屋で、彼は庭園を眺めながら静かに時を過ごした。作品の中では「隣のない、割に静かな座敷」としてその様子が描かれている。一人きりで過ごす孤独な時間が、彼の感覚を異常なまでに鋭敏にさせた。

温泉街を散策し、自然の営みを観察することが彼の日課となった。普段なら見過ごしてしまうような小さな変化も、彼の目には鮮明に映った。城崎の清らかな空気と静寂が、事故で傷ついた彼の心身を癒やしていった。

彼は三木屋の籐椅子に腰掛け、自分自身の内面を深く見つめ続けた。この時の静かな環境こそが、名作を生むための不可欠なゆりかごとなった。現在もそのゆかりの部屋は保存されており、当時の面影を今に伝えている。

自然に囲まれた環境の中で、彼は生と死の境界について考えを巡らせた。孤独の中で研ぎ澄まされた観察眼が、動物たちの死を捉え始める。それは、彼が自分自身の運命を受け入れるための重要なプロセスであった。

脊椎カリエスへの恐怖と死の予感が落とす影

作品の根底には、彼が抱いていた後遺症への強い不安が流れている。医師から、もし体内に結核菌があれば脊椎カリエスになると警告されていた。それは当時の医学では致命傷になりかねない、背骨を侵す恐ろしい病であった。

見た目は回復していても、内側から身体が崩壊するかもしれない恐怖があった。この不透明な未来への不安が、彼を「死」という存在に直面させた。彼はいつ死んでもおかしくないという覚悟を、常に心のどこかで持っていた。

しかし、その不安は決して彼を絶望させるだけのものではなかった。むしろ、死を身近に意識することで、今生きている実感が強まっていった。彼は死を生活の延長線上にある現象として捉え直そうと試みたのである。

作中には、自分が墓地の下で仰向けに寝ている姿を空想する場面がある。不気味な想像でありながら、そこには不思議な安らぎさえ漂っている。病の影が作品に重厚な哲学性を与え、独自の死生観を構築させた。

彼は自分の身体に起こる変化を、冷徹なまでに観察し記録し続けた。その客観的な姿勢が、主観的な恐怖を芸術へと昇華させたといえる。脊椎カリエスへの不安こそが、生死を深く掘り下げる鍵となったのだ。

志賀直哉の城崎にてに描かれた三つの死と独自の死生観

玄関の屋根で見つけた蜂の死と静寂への親しみ

主人公が最初に出会うのは、宿の屋根で死んでいた一匹の蜂である。仲間たちが忙しく働き回る中で、その一匹だけが動かずに横たわっていた。志賀直哉はその死骸を観察し、そこに「静かな死」の原型を見出した。

昨日まで活動していた生命が、今はただの物質となって静止している。そこには苦しみも争いもなく、圧倒的なまでの静寂だけが広がっていた。主人公はこの蜂の姿を見て、死を恐ろしいものではないと感じ始める。

死とは、激しい生の後に訪れる安らかな休息のようなものではないか。彼は死んだ蜂に対して、奇妙なまでの親近感を抱くようになった。自分の最期も、このように静かなものであれば受け入れられると考えた。

蜂の死は、動から静への完全な移行を象徴しているエピソードだ。温泉街の賑わいの中で、屋根の上の小さな死だけが永遠に静止している。この対比が、読者の心に死の静寂という強烈なイメージを植え付けた。

彼はこの静かさに親しみを感じることで、死への恐怖を和らげていった。何かに抗うことなく、ただそこにあるだけの死。それが彼にとっての最初の救いであり、思索の出発点となったのである。

川で溺れもがく鼠の姿に見る生への凄まじい執着

二番目に描かれるのは、蜂の静かな死とは対照的な「鼠の死」である。首に魚串を刺された大きな鼠が、川を流されながら必死に逃げ惑う。周囲の人間が石を投げ、鼠は逃げ場を失いながらも生きようともがく。

この光景は、蜂の死とは真逆の、無惨で激しい生の執着を物語っている。主人公はこの鼠の姿に、事故直後の自分自身を重ね合わせることとなった。死を前にして本能的にあがき、助かろうとする醜くも切実な姿である。

彼はこの光景を見て、強い不快感と恐怖を覚えずにはいられなかった。自分が願う静かな死の前に、このような苦しみが待つ事実を知ったからだ。生きようとする意志の虚しさと、逃れられない死の重みが描かれている。

鼠のエピソードは、観念的な死生観を打ち砕く現実の厳しさを示している。死は常に静かなわけではなく、至る過程には凄まじい抵抗が伴う。この動的な死の描写があるからこそ、作品の考察に深い説得力が生まれた。

生の執着がもたらす苦痛を、彼は冷徹な眼差しで記述していった。蜂の静寂と鼠の動揺、この二つの対極にある死を彼は同時に見つめた。そこから、さらに深い生死の真理へと彼の思索は進んでいくこととなる。

偶然の石で命を落としたイモリが教える生の脆さ

三番目に描かれるのは、主人公が偶然に殺してしまった「イモリの死」だ。散歩中に見かけたイモリに対し、彼は驚かそうと軽い気持ちで石を投げた。しかし、その石は偶然にもイモリを直撃し、命を奪ってしまったのである。

さっきまで生きていたものが、一瞬の偶然によって動かなくなった。そこには必然性も理由もなく、ただ「偶然」だけが支配していた。自分が事故で死ななかったのも偶然であり、イモリの死も偶然だったのだ。

この残酷な真理に触れたとき、彼の生死に対する認識は大きく変化した。人間の意志とは無関係に生死は決定されるという悟りである。生と死を分ける境界線は、極めて細く脆いものであることが示された。

このイモリのエピソードは作品の核心であり、思想の核となっている。不条理な運命を受け入れることが、彼の再生への第一歩となった。生への執着も死への恐怖も、偶然の前では等しく意味を失うのである。

彼は自分が手を下したイモリの死を、静かに、そして重く受け止めた。生きていること自体が奇跡であり、偶然の連続であることを痛感した。この悟りが、彼に究極の心の平安をもたらすことになったのである。

まとめ

-

志賀直哉が山手線事故で負った重傷の療養体験が創作の源泉である

-

作品は一九一七年に白樺派の雑誌「白樺」にて初めて発表された

-

兵庫県の城崎温泉にある老舗旅館「三木屋」が物語の舞台となった

-

死んだ蜂の姿を通じて死が持つ静寂と安息への親しみを表現した

-

串刺しにされた鼠の末路を描き生への執着と死の残酷さを対比させた

-

偶然投げた石で死んだイモリを通じて生の不確かさと偶然性を説いた

-

生きていることと死んでしまっていること、それは両極ではないと結論づけた

-

修飾を排した透明感のある文体は谷崎潤一郎ら多くの文豪に絶賛された

-

小説の神様と称される志賀直哉の観察眼が凝縮された心境小説の傑作

-

城崎温泉には今も作品ゆかりの部屋や文学碑が大切に残されている