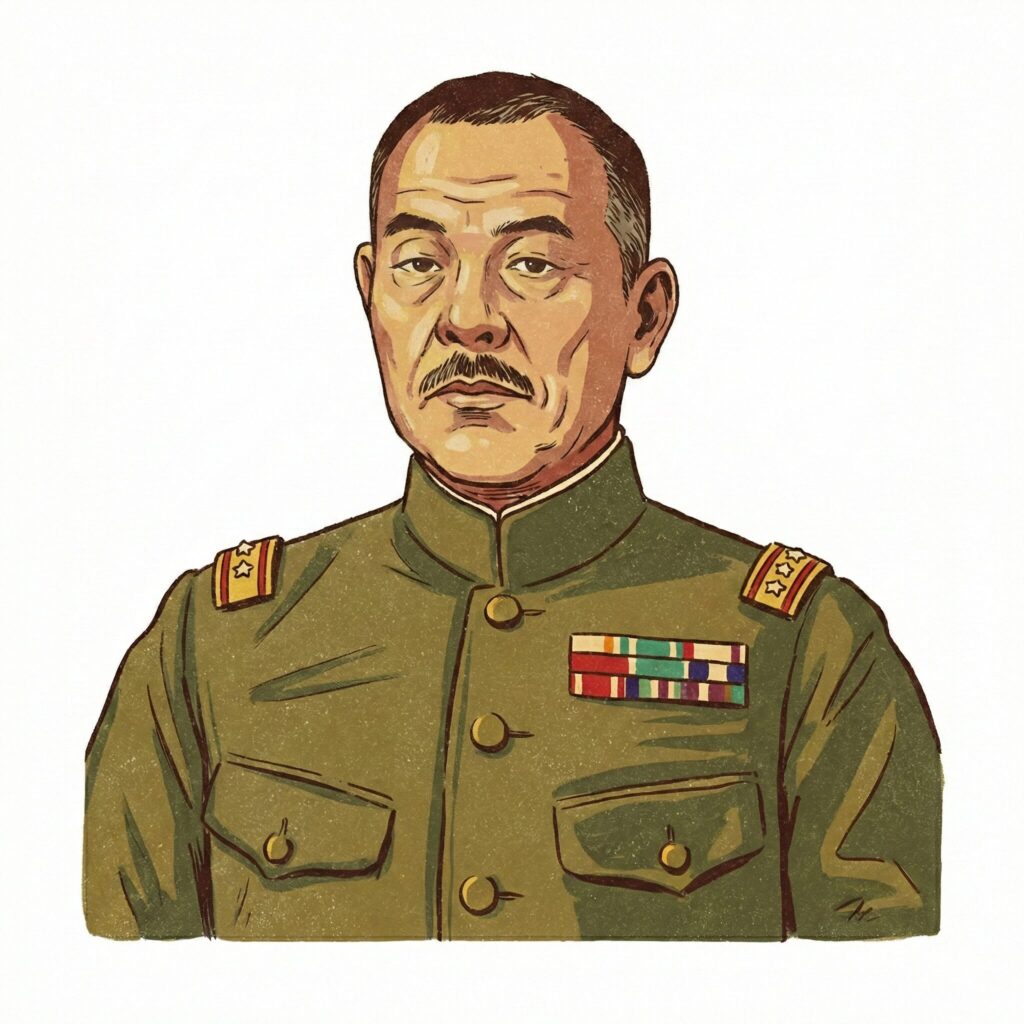

昭和という激動の時代において、日本の運勢を大きく左右する外交の舞台で一際異彩を放った人物がいる。福岡の質実剛健な家庭に生まれ、並外れた努力と誠実さによって第32代の内閣総理大臣にまで上り詰めた広田弘毅である。

彼は冷静な判断力と粘り強い交渉力を武器に、世界の国々と手を取り合う協調外交を自らの理想として掲げ続けた。武力による解決ではなく対話による真の平和を信じ、当時の国民からも多大なる期待と信頼を寄せられた政治家だったのである。

しかし、軍部の急進的な台頭という時代の荒波は彼の気高い理想を飲み込み、国家を予期せぬ戦争の惨禍へと引きずり込んでいった。最期は東京裁判において戦犯として処刑されるという非業の運命を辿ったが、彼は自らの過ちを弁解することを一切しなかった。

1人の孤高な外交官が何を守ろうとし、なぜ静かに沈黙したままその波乱に満ちた生涯を閉じたのかを詳細に記述していく。この記事を通して、私たちが歴史の教訓として知るべき悲劇の宰相の真実の姿を丁寧に浮き彫りにしていきたい。

広田弘毅の生い立ちと外交官としての輝かしい栄光

石彫り職人の息子として生まれた福岡での日々

広田弘毅は1878年の福岡県において、腕の良い石彫り職人を営んでいた広田徳平の長男としてこの世に生を受けた。生家は決して裕福ではなかったが、両親は息子の教育に対して惜しみない愛情と多大なる期待を注ぎ続けたのである。

幼い頃の彼は近所の寺院に通い詰め、そこにある膨大な蔵書を片っ端から読み耽るほど勉強熱心な少年であった。友人と遊ぶよりも書物と向き合う時間を大切にし、知識を蓄えることに無上の喜びを感じる知的好奇心に溢れた日々を過ごした。

地元の名門校である修猷館に進学すると、彼はそこで生涯の支えとなる恩師や志を同じくする多くの友人たちと巡り合った。厳しい校風の中で心身を鍛え上げ、どのような困難に直面しても決して屈しない強固な意志の基礎をこの時期に確立したのである。

彼は自分の家が石屋であることを誇りに思い、自らの名字を刻んだ石碑を建てるような気概を持って勉学に励んでいた。将来は国家の役に立つ人間になりたいという純粋な志を抱き、故郷の福岡を離れてさらなる高みを目指す決意を固めたのである。

帝大卒業と外交官としてのキャリアの始まり

福岡を離れた彼は第一高等学校へと進み、そこでさらに広範な教養を身に付けるとともに国際社会への関心を深めていった。その後は東京帝国大学の法学部へと入学し、国家運営の根幹となる法律や政治の仕組みを極めて高い水準で習得した。

大学を卒業した1906年に難関の外交官試験に見事合格し、彼は外務省に入省して外交官としての第一歩を踏み出した。初期の配属先となった北京やロンドンでの勤務を通じて、彼は国際政治の実態を肌で感じる貴重な経験を積んだのである。

彼は派手な言動を好まず、地道な調査と誠実な交渉を積み重ねることで着実に他国からの信頼を獲得していった。語学力だけでなく相手国の文化や歴史を深く尊重する彼の姿勢は、現地の外交官たちからも高く評価されていたという。

どのような難局においても沈着冷静さを失わない彼の性格は、複雑な利害が絡み合う外交の現場で大きな武器となった。若き日の広田弘毅は、日本の国益を守りつつ国際的な調和を図るという崇高な使命感を胸に抱き、世界を舞台に奔走した。

ソ連大使として発揮した非凡な交渉能力

キャリアを積んだ彼は1930年に駐ソ連大使という極めて重要なポストに就き、モスクワの地で困難な外交交渉に挑むことになった。当時の日ソ関係は極めて緊張しており、いかにして紛争を回避し安定した関係を築くかが最大の課題であった。

彼はソ連の要人たちと粘り強く対話を重ね、相手の意図を正確に読み取りながら日本の立場を論理的に説明し続けた。冷徹な交渉者として知られるソ連側も、広田の嘘のない誠実な態度には一目置かざるを得なかったと伝えられている。

国境紛争や漁業権の問題など山積する難問に対し、彼は一歩も引かずに国益を主張しつつも落とし所を見つける柔軟さを見せた。その結果、武力衝突の危機を何度も回避し、東アジアの安定に多大なる貢献を果たすことができたのである。

この時期の活躍によって広田弘毅の名は国際的に広く知れ渡り、彼は日本の外交界を牽引する中心人物としての地位を不動のものにした。困難な相手に対しても誠実さを失わずに対話で道を切り拓く彼のスタイルは、まさに外交の神髄であった。

外相としての協調外交と広田三原則の理想

1933年に斎藤実内閣の外務大臣に就任すると、彼は「広田三原則」と呼ばれる平和的な外交方針を世界に向けて力強く発表した。これは中国との親善を深め、周辺諸国との平和共存を図ることを目的に掲げた、彼の理想を象徴する政策であった。

当時の日本は国際連盟を脱退し孤立を深めていたが、彼は対米英協調を軸に国際社会への復帰を真剣に模索していたのである。武力に頼るのではなく、経済的、文化的な交流を通じて近隣諸国との信頼関係を再構築しようと試みた。

彼は「私の在任中には決して戦争は起こさせない」という強い決意を表明し、国内外から平和の守り手として絶大な支持を集めた。その穏やかで知的な語り口は、不安に揺れる国民に大きな安心感を与え、日本の未来に対する希望の光となったのである。

しかし、国内の軍部や右翼勢力からは彼の柔軟な方針は弱腰であると激しく批判され、政治的な圧力は日々強まっていった。彼は孤独な戦いを強いられながらも、外交のプロとして最後の瞬間まで言葉の力を信じて交渉のテーブルに着き続けた。

広田弘毅が内閣総理大臣として直面した試練の連続

2月26日事件の衝撃と総理就任の経緯

1936年2月26日、帝都東京を震撼させた前代未聞のクーデター未遂事件が発生し、日本の政治体制は崩壊の危機に直面した。多くの重臣が暗殺され、暴力による現状打破を企てる勢力が跋扈する中で、国家の舵取りを任せられる人物は限られていた。

天皇の信頼が厚く、かつ国民的人気も高かった広田弘毅に対し、この混乱を収拾するための内閣総理大臣への就任要請が下った。彼は当初、自らが軍部を統制する自信がないとして辞退したが、国難を救うために最終的には重い責任を引き受ける決断を下した。

就任直後の彼は、テロによる恐怖政治を終わらせ、傷ついた立憲政治の尊厳を一日も早く回復させることに全力を注いだ。社会全体に広がっていた重苦しい不安を払拭し、国民が法の下で平穏に暮らせる日常を取り戻すことが彼の最優先事項であった。

しかし、軍部の発言力が急速に強まる中で、文官である彼がどこまで主導権を握れるかについては当初から危惧されていた。彼は荒れ狂う嵐のような時代の中で、崩れゆく平和の砦を守るための孤独で過酷な闘争を開始することになったのである。

軍部大臣現役武官制復活という歴史的選択

広田内閣が直面した最大の試練の一つは、軍部からの強い要求によって「軍部大臣現役武官制」を復活させたことである。この制度は、陸海軍の大臣を現役の将官に限定するものであり、軍部が内閣の存立を左右する強力な権限を与えるものであった。

彼は軍部を政府の枠組み内に取り込むことで暴走を抑えようという意図を持っていたが、結果としてこれが軍部の政治介入を正当化する道具となった。もし軍部が大臣を出さなければ内閣は成立せず、事実上、軍の同意なしには何も決められない体制が完成したのである。

この決断は後世の歴史家から「平和への逆行」として厳しく批判されることになったが、当時の状況では拒絶することが極めて困難であった。広田弘毅は崩壊しつつある政治の枠組みを維持するために、毒薬とも言えるこの制度を飲み込むしかなかった。

文民統制の原則がこの時を境に実質的に失われ、日本が軍国主義へと突き進むための大きな障壁が取り除かれてしまった。彼の苦渋の選択が皮肉にも自らの理想としていた平和外交を根底から破壊する結果を招いたことは、歴史の大きな悲劇と言える。

日独防共協定と広がりゆく国際的な不信感

外交面において広田内閣が下した重大な決定が、1936年11月に締結された「日独防共協定」の成立であった。これはソ連の共産主義の脅威に対抗するという名目であったが、国際社会には日本がナチス・ドイツと接近したという強い警戒感を与えた。

彼はイギリスやアメリカとの関係を重視し続けていたが、軍部からの要望とソ連への対抗策としてこの協定を承認せざるを得なかったのである。この選択により、それまで築き上げてきた欧米諸国との友好関係には取り返しのつかない深い亀裂が入ることになった。

日本の外交が国際連盟脱退以降、さらに特定の陣営へと傾斜していく様子は、世界各地の平和を願う人々に深い失望をもたらした。広田弘毅はあくまでも限定的な協力関係を目指していたが、ナチス側の野心的な意図は彼の想定を遥かに超えていた。

この協定は後の日独伊三国同盟への道筋を付けてしまい、日本を第2次世界大戦という破滅的な戦いへと誘う遠因となった。外交のプロとして国際的なバランスを誰よりも熟知していたはずの彼が、この流れを止められなかった事実は重い意味を持っている。

近衛内閣での外相再任と事態収拾への絶望

総理大臣を辞任した後の1937年、彼は第1次近衛文麿内閣において再び外務大臣の重責を担うことになった。彼に課せられた使命は、中国の盧溝橋付近で発生した衝突事件を局地的に解決し、戦火の拡大を未然に防ぐことである。

広田弘毅は不拡大方針を掲げ、外交的な手段による早期の停戦と関係改善を目指して必死の和平工作を継続した。しかし、戦場での勝利を追求する現地軍の暴走と、強硬論に沸き立つ国内世論を抑えることはもはや不可能に近い状況であった。

トラウトマンというドイツの外交官を仲介役とした和平交渉などのあらゆる手段を尽くしたが、政府内の意見の不一致により全ては失敗に終わった。彼は自らが命を懸けて守ろうとした平和が、自分の目の前で音を立てて崩れ去っていく光景をどのような思いで見つめていたのか。

「外交は死んだ」という言葉を吐くような絶望的な状況の中で、彼はついに外相の職を辞し、表舞台から身を引くことになった。彼の退陣は、日本における理性的な対話による紛争解決の道が完全に閉ざされたことを象徴する悲しい出来事だったのである。

広田弘毅の沈黙が物語る東京裁判での最期の生き様

敗戦とA級戦犯としての起訴に至るまで

1945年8月の敗戦によって、かつての指導者たちは連合国側から戦争を主導した責任を問われることになった。広田弘毅もその対象となり、1946年に極東国際軍事裁判においてA級戦犯として起訴され、巣鴨プリズンへと収容されたのである。

彼は開戦時の首相でも閣僚でもなかったが、首相時代の政策が戦争の法的基盤を作ったとして厳しく追及された。軍人ではない文官がこれほど重い罪に問われることは異例であり、法廷内でも彼の起訴については疑問の声が上がっていた。

彼は監獄の中でも常に冷静沈着であり、他の被告たちが騒ぐ中でも一人静かに読書や瞑想にふける日々を過ごした。自らの境遇を嘆くこともなく、ただ与えられた運命を静かに受け入れようとする彼の姿は、周囲の人間を驚かせたという。

検察側は彼を「侵略戦争の共同謀議者」として描き出そうとしたが、事実はそれとは大きくかけ離れていた。彼は誰よりも戦争を憎み、平和を守るために政治の表舞台に立った人物であったが、歴史の濁流は彼を戦犯という不名誉な立場に置いた。

法廷での徹底した沈黙と弁明なき自己責任

東京裁判の法廷において、広田弘毅は他の被告たちとは全く異なる、驚くべき態度を貫き通した。彼は公判の期間中、自らの正当性を主張する弁明を一切行わず、ただ黙々と被告席に座り続けるという徹底した沈黙を守ったのである。

弁護団が証言台に立って潔白を証明するように何度も説得したが、彼は「自分は死んだ仲間たちに顔向けができる生き方をしたい」と述べて拒絶した。指導者の一人として国を誤った方向に導いてしまった結果に対し、命をもって責任を取るべきだと考えていた。

「広田の沈黙」として知られるこの姿勢は、自分の名誉を守るために他者を攻撃したり言い訳をしたりすることを良しとしない、彼なりの高潔な美学であった。彼は法的な勝利よりも、自分の魂に嘘をつかないという精神的な勝利を選んだのである。

彼の無言の抗議は、裁判そのものの正当性や政治的な意図に対する静かなる抵抗でもあったと言える。彼は一切の言葉を飲み込むことで、当時の日本の指導層が背負うべき重い責任を、誰よりも深く、そして独りで体現しようとした。

判決の波紋と死刑を受け入れた静かな覚悟

1948年11月、長期にわたる裁判の末に下された判決は、広田弘毅に対して絞首刑による死刑を宣告するという衝撃的な内容であった。判事の間でも意見は分かれ、わずか1票の差で死刑が決まったという事実が、この判決の不安定さを物語っている。

文官の中で死刑を言い渡されたのは彼一人であり、世界中のメディアや外交官たちからもこの判決は厳しすぎるとの声が次々と上がった。彼の減刑を求める署名活動には数万人の国民が参加したが、連合国側の強硬な姿勢が変わることはなかった。

死刑宣告を受けた瞬間も、彼の表情は少しも揺らぐことなく、ただ静かに一礼して法廷を後にした。彼は自分に科せられた過酷な運命を、天からの配剤として淡々と受け入れる準備が既にできていたのである。

獄中での最期の数日間、彼は家族に宛てて慈愛に満ちた手紙を書き、残される子供たちの将来を優しく気遣った。彼は死を恐れる様子を微塵も見せず、むしろ長年の重荷から解放されるかのような清々しい態度でその時を待っていたという。

12月23日の最期と後世に遺された教訓

1948年12月23日の深夜、広田弘毅は他の6名の死刑囚とともに巣鴨プリズンの刑場に立ち、70年の生涯を閉じた。彼は最後まで取り乱すことなく、同室の者たちと穏やかな言葉を交わしながら、潔く絞首台へと向かった。

彼が遺した辞世の句には、万物が移り変わる世の無常さと、それを超えた魂の平安が格調高く表現されていた。自らの命を捧げることで国家の犯した罪を清算し、新しい日本の夜明けを願った彼の祈りは、今も私たちの心に深く響く。

広田弘毅の悲劇は、個人の優れた能力や善意だけでは時代の巨大な潮流を止めることがいかに困難であるかを教えている。平和を希求しながらも結果として戦争への道に加担してしまった矛盾は、現代に生きる私たちにとっても重い課題である。

しかし、彼が最期に見せた気高い精神と、責任を一人で背負おうとした誠実な生き様は、歴史の中で決して色褪せることはない。私たちが平和の尊さを考えるとき、広田弘毅という一人の外交官が守り抜いた「沈黙の矜持」は、何よりも大切な教訓を与えてくれる。

まとめ

-

福岡の石屋の息子として生まれ、努力によって総理大臣まで上り詰めた。

-

対話と平和を重んじる協調外交を理想とし、国民からも信頼された。

-

2月26日事件直後の混乱期に首相となり、国家の再建を託された。

-

軍部の圧力に抗えず軍部大臣現役武官制を復活させ、主導権を失った。

-

日独防共協定を締結したことで、欧米諸国との関係に決定的な亀裂を生んだ。

-

外相として盧溝橋事件の不拡大に奔走したが、軍部の暴走を止められなかった。

-

戦後の東京裁判でA級戦犯として起訴され、文官として唯一死刑となった。

-

裁判では一切の自己弁護をせず、死をもって全責任を負う沈黙を貫いた。

-

最期まで沈着冷静であり続け、12月23日に従容として刑に臨んだ。

-

彼の生涯は、平和の維持の難しさと指導者の責任の重さを今に伝えている。