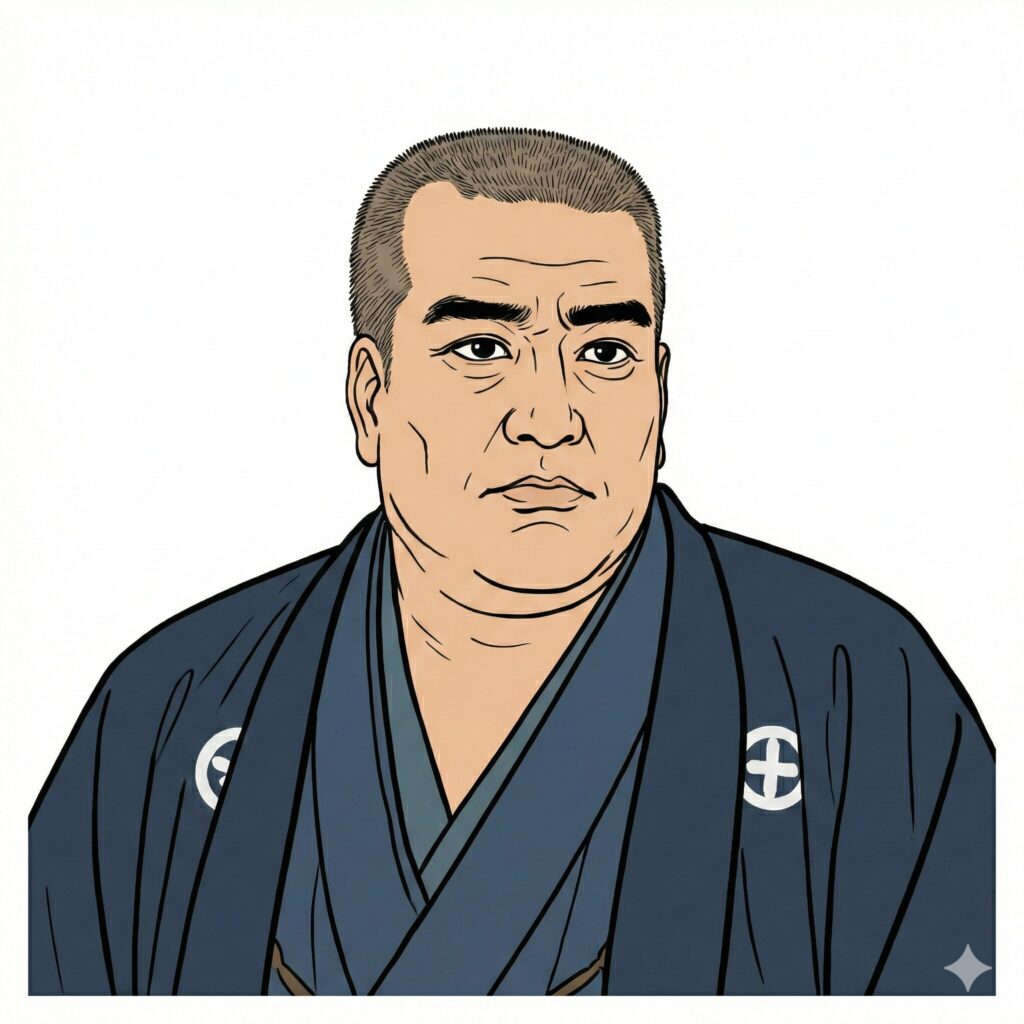

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、明治時代の日本に滞在し、日本の文化や精神性を深く愛した作家であり教育者だ。彼は急激な近代化の中で失われつつあった日本の伝承や情緒を文章に刻み、それを欧米諸国へと紹介する重要な役割を果たした人物である。

彼はギリシャで生まれ、アイルランドやアメリカなど世界各地を転々とした後に日本へたどり着いた。異文化に対する偏見を持たず、常に開かれた心で現地の生活に溶け込もうとした姿勢は、現代においても国際理解のひとつの模範とされている。

代表作である『怪談』や『知られざる日本の面影』などは、単なる翻訳や紀行文にとどまらない文学的価値を持っている。彼は妻である小泉セツの助けを借りて日本の古い話を収集し、独自の感性で再構築して、美しく幻想的な物語として完成させたのだ。

本記事では、彼がどのような人生を歩み、具体的にどのような功績を残したのかを詳しく解説していく。彼が愛した「古き良き日本」の姿を通して、私たちが忘れかけている大切な心に触れることができるだろう。

小泉八雲は何をした人?来日から松江での生活と帰化まで

複雑な生い立ちと世界放浪の若き日々

小泉八雲、本名パトリック・ラフカディオ・ハーンは、1850年にギリシャのレフカダ島で生まれた。アイルランド人の父とギリシャ人の母を持つ彼は、幼少期に両親の離婚を経験し、アイルランドの大叔母に引き取られて育つこととなる。複雑な家庭環境に加え、16歳の頃には怪我によって左目の視力を失うという悲劇にも見舞われた。

この身体的なハンディキャップと孤独感は、後の彼の人格形成や、弱い立場にある人々への共感、そして目に見えない霊的な世界への関心を深める要因になったと言われている。彼はその後、イギリスやフランスでの教育を経て、19歳で単身アメリカへと渡った。

極貧生活を送りながらも、持ち前の文才を生かしてジャーナリストとしての頭角を現していく。シンシナティやニューオーリンズでは、事件記者として活躍する一方で、クレオール文化や黒人文化など、当時の主流社会から見過ごされていたマイノリティの文化を熱心に取材した。

異文化の中に潜む美しさや不思議さを発見する彼の鋭い感性は、このアメリカ時代に培われたものであり、後の日本での活動の基礎となったのである。

日本への到着と英語教師としての始まり

1890年、彼はアメリカの出版社の特派員として、あるいは個人的な興味から未知の国であった日本へと渡った。横浜港に降り立った彼は、そこで目にした日本の風景や人々の礼儀正しさ、質素ながらも美しい生活様式に深い感銘を受けることとなる。

当時の日本は明治維新後の急速な欧化政策の只中にあったが、彼はむしろ近代化以前の「古き良き日本」の面影に強く惹かれていった。出版社との契約を解消した後、彼は友人や知人の助けを借りて職を探し、島根県松江市の島根県尋常中学校(現在の松江北高校)および師範学校の英語教師としての職を得る。

松江への赴任は、彼の人生にとって決定的な転機となった。当時の松江は近代化の波が比較的緩やかで、江戸時代の城下町の風情や古い因習が色濃く残っていた地域である。彼はこの地を「神々の国の首都」と呼び、西洋文明とは全く異なる日本の精神文化に没入していった。

学校での授業においても、単に英語という言語を教えるだけでなく、西洋の物語や詩を通して人間としての感情や道徳を説き、多くの生徒たちから慕われる存在となったのである。

妻・小泉セツとの出会いと怪談の源泉

松江での生活において最も重要な出来事は、士族の娘である小泉セツとの出会いと結婚である。セツは没落した武家の出身であり、日本の伝統的な礼儀作法や考え方を身につけていただけでなく、出雲地方に伝わる数多くの民話や怪談、伝説を記憶していた。

日本語を完全には習得していなかった八雲にとって、セツは単なる妻である以上に、日本文化への扉を開くかけがえのないガイドであり、共同創作者とも呼べる存在となった。セツが語る不思議な話を、八雲は独特の熱意を持って聞き入ったと言われている。

彼女の話す言葉のニュアンスや、その背景にある日本人の情緒を正確に汲み取り、それを格調高い英語の文学作品へと昇華させていったのだ。彼が後に発表する『怪談』に収録された物語の多くは、セツの語りや彼女が集めた書物を元に生まれたものである。

二人の生活は決して裕福ではなかったが、互いに尊敬し合い、深い精神的な絆で結ばれた家庭を築くことで、八雲は生涯の安住の地を日本に見出したのであった。

日本への帰化と「小泉八雲」の誕生

松江を離れた後、彼は熊本の第五高等学校(現在の熊本大学)や神戸の英字新聞社での勤務を経て、1896年に東京帝国大学(現在の東京大学)の講師として招かれることとなる。この年、彼は正式に日本国籍を取得し、「小泉八雲」という日本名を名乗ることとなった。

「小泉」は妻セツの姓であり、「八雲」は彼が愛した出雲の国にかかる枕詞「八雲立つ」に由来している。この改名は、彼が骨を埋める覚悟で日本人として生きる決意をした証であった。外国人として初めて日本の土となることを望んだ彼の精神は、法的な手続き以上に、彼の生活態度そのものに表れていた。

彼は家庭内でも着物を愛用し、和食を好み、日本的な生活様式を崩さなかった。当時の日本人が急速に西洋化を目指して自国の伝統を捨て去ろうとしていた時代において、青い目をした彼こそが、誰よりも日本的な心を大切にしていたというのは皮肉でもあり、また感動的な事実でもある。

彼が「小泉八雲」となったことは、単なる国籍の変更ではなく、東西の文化を融合させた新しいアイデンティティの確立を意味していたのだ。

小泉八雲は何をした人?怪談と著作による世界的功績

東京帝国大学での講義と学生たちへの影響

東京帝国大学文科大学の英文学講師として教壇に立った八雲は、ここでも独自の教育スタイルを貫いた。彼の講義は、難解な文法や単語の暗記に終始するようなものではなく、文学作品を通してその背後にある西洋人の感情や思想、そして人間普遍の真理を解き明かすことに重点が置かれていた。

彼は、文学とは「人生の解釈」であると考え、学生たちに想像力を働かせることの重要性を情熱的に説いたのである。彼のアプローチは、当時の学生たちに強烈な印象を与えた。学生たちは彼の講義に聞き入り、文学の持つ力や美しさに目覚めていったと言われている。

彼が教えた学生の中には、後に日本の文学界や思想界を牽引することになる人物も多く含まれており、彼の影響力は教室の中だけにとどまらず、近代日本文学の形成にも間接的に寄与することとなった。

また、彼は権威を笠に着ることを嫌い、常に誠実な態度で学生と向き合ったため、退任が決まった際には学生による大規模な留任運動が起きたほどであった。

代表作『怪談』における再話文学の確立

小泉八雲の著作の中で最も広く知られているのが、晩年に出版された『怪談(Kwaidan)』である。この作品集は、日本各地に伝わる幽霊話や不思議な伝承を英語で書き記したものであるが、単なる民話の翻訳記録ではない。

彼はセツや古書から得た物語の骨子を生かしつつ、文学的な装飾や心理描写を加えることで、普遍的な芸術作品としての「再話」を確立したのである。たとえば「耳なし芳一」では、平家の亡霊の前で琵琶を弾く芳一の恐怖と悲哀が、美しい文体で描かれている。

また「雪女」では、自然の美しさと恐ろしさが一体となった雪女のキャラクターが、鮮烈なイメージとして読者の心に残るよう構成されている。彼はこれらの物語を通じて、日本人の死生観や、目に見えない霊的な存在に対する畏敬の念を表現しようとした。

これらの作品は欧米で出版されるとたちまち評判となり、日本には独特で神秘的な精神世界が存在することを世界に知らしめるきっかけとなった。

『知られざる日本の面影』に見る日本理解

来日初期の体験をまとめた『知られざる日本の面影(Glimpses of Unfamiliar Japan)』は、彼の日本に対する深い洞察と愛情が詰まった紀行文的な大作である。この中で彼は、出雲大社への参拝や、盆踊りの光景、子供たちの遊び、路傍の地蔵など、日本人の日常風景を細やかに描写している。

当時の西洋人の多くが日本を「未開の国」あるいは「エキゾチックな趣味の対象」として見ていたのに対し、八雲はそこに高度な精神性と美的感覚を見出した。彼は、日本人の微笑みの裏にある忍耐強さや、自然と共生する穏やかな心根を高く評価した。

特に、庶民の生活の中に根付いている神道や仏教の信仰心が、人々の道徳観や優しさを支えていることを鋭く指摘している。この著作は、西洋的な価値観のみが優れていると信じられていた時代に、異なる文化の価値を等しく認め、尊重するという文化相対主義的な視点を持っていた点でも画期的であった。

彼の文章によって、多くの西洋人がステレオタイプではない「生きた日本」の姿に触れることができたのである。

『日本 ひとつの試論』と社会学的考察

最晩年に執筆され、彼の死の直前に出版された『日本 ひとつの試論(Japan: An Attempt at Interpretation)』は、それまでの情緒的な作品とは異なり、日本の社会構造や精神史を論理的に分析しようとした野心作である。

彼はこの中で、日本の家族制度や祖先崇拝こそが社会の基盤であり、個人の行動を規定する強力なルールであることを論じた。この本は、日露戦争の勃発によって日本への関心が高まっていた欧米諸国において、日本という国を理解するための必読書として受け入れられた。

なぜ日本人がこれほどまでに忠誠心が強く、集団のために自己を犠牲にできるのか、その精神的背景を宗教的・歴史的な観点から解き明かそうとしたのだ。

もちろん現代の学術的視点から見れば誤解や理想化も含まれているが、一人の外国人がこれほど深く日本の精神構造に肉薄しようとした試みは稀有であり、当時の西欧社会における日本観の形成に多大な影響を与えたことは間違いない。

小泉八雲は何をした人?現代に伝わる精神と評価

西洋と東洋の架け橋としての役割

小泉八雲は何をした人かと問われたとき、最も大きな功績の一つは「西洋と東洋の精神的な架け橋」となったことだろう。彼は英語という世界的な言語を駆使して、日本の文化や心を西洋に伝えたが、それは一方的な発信ではなかった。

彼は西洋の知識人でありながら、西洋文明が抱える唯物論的な側面や、過度な競争社会に対して批判的な目を持っていた。だからこそ、日本の精神風土の中に、西洋が失ってしまった大切なものを見出すことができたのである。

彼の作品は、西洋人にとっては「東洋の神秘的な美しさ」を発見する窓となり、日本人にとっては「自国の文化の価値」を再認識する鏡となった。彼が描いた日本は、西洋人のエキゾチックな好奇心を満たすだけでなく、そこに住む人々の人間性への敬意に満ちていたため、国境を越えて多くの読者の心を打ったのだ。

異文化理解とは、単に知識を得ることではなく、異なる価値観を持つ人々への共感と愛情を持つことであるということを、彼の生涯と作品は教えてくれている。

失われゆく「古い日本」の保存者

明治時代の日本は、「富国強兵」を掲げて西洋化を急ぐあまり、古くからの伝統や伝承を迷信として切り捨てようとする風潮があった。そのような時代において、小泉八雲は誰よりも熱心に、消えゆく日本の姿を記録し保存しようと努めた人物である。

彼が書き留めなければ、口承で伝えられていた多くの民話や怪談は、時代の波にのまれて永遠に失われていたかもしれない。彼は、都会の近代的な風景よりも、地方のひなびた村や古い神社仏閣にこそ「真の日本」があると信じていた。

彼が松江や焼津などで見聞きし、文章に残した風景や風習は、現代の日本人にとってもノスタルジーを感じさせる貴重な記録となっている。彼は単なる外国人観察者ではなく、日本の伝統文化が持つ美しさや重要性を、当時の日本人以上に深く理解し、それを守ろうとした「文化の保護者」でもあったのだ。

その功績は、民俗学的な観点からも高く評価されている。

現代における評価と再発見

死後100年以上が経過した現在でも、小泉八雲の作品は世界中で読み継がれ、新たな読者を獲得し続けている。彼の作品が古びない理由は、それが単なる事実の記録ではなく、人間の心や魂といった普遍的なテーマを扱っているからである。

特に『怪談』は、映画や演劇、アニメーションなど様々なメディアでリメイクされ、日本のポップカルチャーの源流の一つとしても機能している。また、現代社会が直面している環境問題や人間疎外といった課題に対し、自然との共生や精神的な豊かさを説いた彼の思想が、改めて見直されつつある。

グローバル化が進む現代において、自国の文化に誇りを持ちつつ、異文化を尊重するという彼の態度は、私たちが目指すべき多文化共生のあり方を示唆しているとも言えるだろう。松江市にある小泉八雲記念館や旧居には、今も国内外から多くのファンが訪れ、彼の遺した足跡を辿っていることからも、その影響力の大きさがうかがえる。

私たちが八雲から学ぶべきこと

小泉八雲の生涯は、「違い」を恐れずに受け入れることの素晴らしさを教えてくれる。彼は隻眼というコンプレックスや、異国人という疎外感を抱えながらも、それを独自の感性へと転換し、異なる文化の中に美を見出した。

彼が日本で見つけたのは、効率や利益だけを追求する社会では得られない、心の平穏や自然への畏敬、そして人との繋がりの大切さであった。現代の私たちは、情報を瞬時に入手できる便利な社会に生きているが、その一方で、目の前にある風景や人々の心の機微をじっくりと感じ取る余裕を失っているかもしれない。

八雲が日本の路地裏や小さな神社の境内で感じ取ったような、「目に見えない大切なもの」に気づく感性を養うこと。それこそが、彼が遺した作品を通して、現代の私たちが学ぶべき最大のメッセージではないだろうか。

まとめ

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)は、明治期の日本において、英語教師として教鞭を執る傍ら、日本の伝統文化や精神性を世界に発信した作家である。彼は妻の小泉セツの協力を得て、日本の民話や伝説を再構築し、『怪談』などの名作を世に送り出した。

彼は急激な西洋化の中で失われつつあった「古き良き日本」の価値を見出し、それを愛情深く記録することで、日本の文化を保護する役割も果たした。また、異文化に対する偏見のない眼差しと深い共感を持って日本社会に溶け込み、西洋と東洋の精神的な架け橋となった人物でもある。

彼の功績は単なる文学作品の執筆にとどまらず、相互理解の精神や、自然や霊性を尊ぶ心のあり方を現代に伝えている点において、今なお高く評価され続けている。