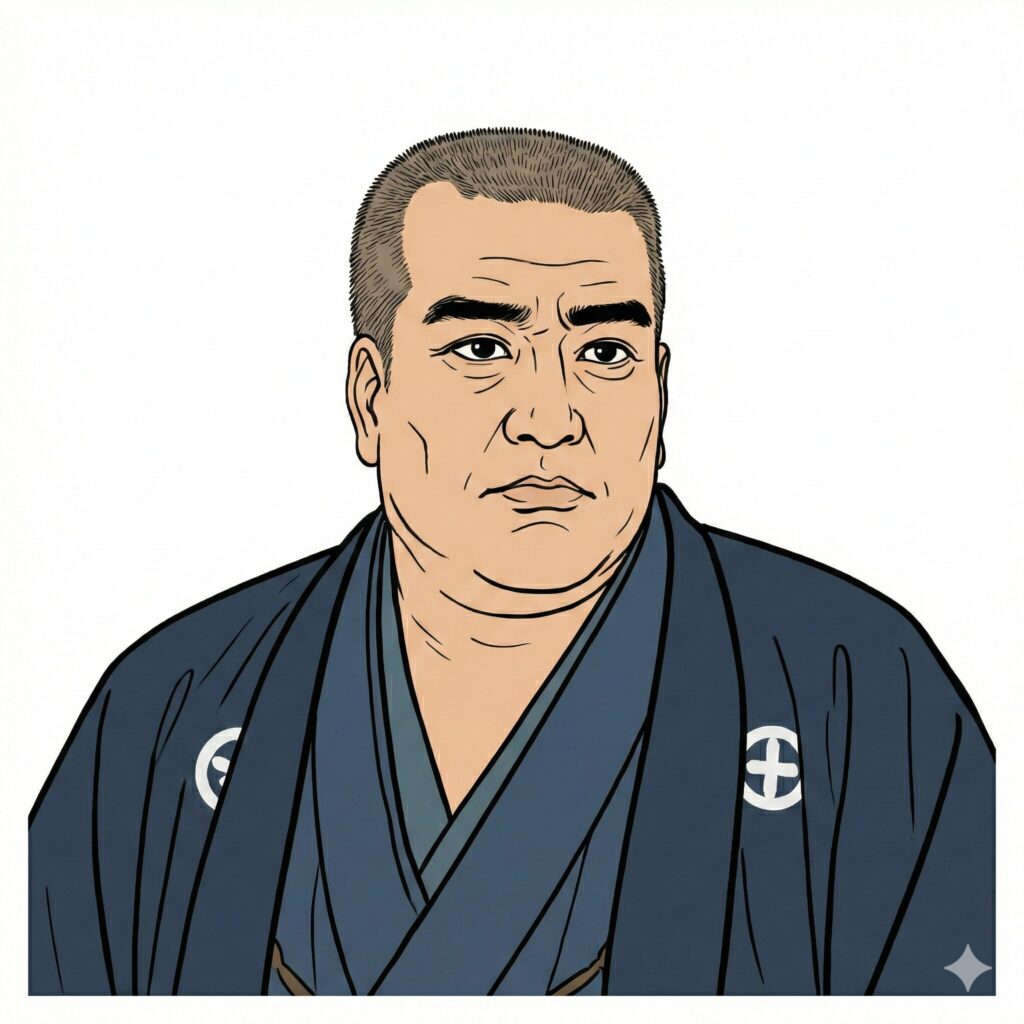

俳句と短歌の表現を新しくしようとした正岡子規は、才能だけでなく、病と向き合う姿でも強く記憶されている人物だ。本人の言葉や周囲の記録が多く残るため、病気の経過も追いやすい。

きっかけは結核だったとされる。喀血を経験し、のちに結核が脊椎へ及んで脊椎カリエスとなり、歩行困難から寝たきりへと進んだ。明治の医療では治療の選択肢が限られ、痛みは長く続いた。

それでも子規は、病床という狭い世界から景色や食べ物、友人との往来を見つめ、写生の眼で文章に残した。『墨汁一滴』『仰臥漫録』『病牀六尺』は、闘病の実感と文学の方法が重なる読み物である。読み手の受け止め方も変わる。

最期は1902年(明治35年)9月19日で、享年34。死因は一般に脊椎カリエス(結核性の脊椎病変)と説明される。死の直前まで続いた痛みと執筆の事実を押さえると、子規像の輪郭がぶれにくい。

正岡子規の病気と死因:発病から病名へ

喀血と結核のはじまり

子規の病の始まりとしてよく挙げられるのが喀血である。咳とともに血が出る体験は、当時「死の影」と結びつきやすく、本人の気持ちにも強い圧をかけた。周囲の見立ても揺れ、治療の手がかりは乏しかった。

俳号「子規」は、ホトトギスが血を吐いて鳴くという言い伝えに自分を重ねたものだ、という説明が伝わる。血のイメージをあえて抱え込み、創作の姿勢まで刻印したと見られる。その名は生涯の符号になった。

経過には日清戦争従軍が絡む。従軍後、帰途に喀血したとされ、以後は体調の波が大きくなった。病の記録と文学の記録が並走し始め、体力が落ちるほど文章はむしろ精密になった。

結核は肺だけの病ではなく、全身に及び得る感染症である。子規の場合も、のちに脊椎へ波及し、病名が脊椎カリエスとして語られる流れにつながる。骨へ及ぶと痛みと運動障害が長引きやすい。

脊椎カリエスとは何か

脊椎カリエスは、結核菌が脊椎の骨に入り、骨や椎間の構造を壊していく病態の呼び名である。カリエスは骨がむしばまれる状態を指す語で、当時の記録にも頻出する。肺の結核が骨へ及ぶ例もあり、療養は長期になった。

はじめは腰や背中の痛み、重だるさ、微熱など、はっきりしない不調として現れやすい。診断がつくまで別の病気と考えられることもある。子規も腰痛から歩行が難しくなり、日常の移動が負担になっていった。

進行すると、骨の変形や神経への圧迫で、しびれや麻痺が起こり得る。寝返りや咳で痛みが跳ね上がり、体の置き場がなくなる感覚に追い込まれる。痛み止めが欠かせず、心身の消耗も深い。

子規の随筆には、五分も一寸も動けないほどの苦痛が語られる場面がある。病名を押さえることは、具体的な病態として読む入口になる。子規はこの状態でも観察を止めず、写生の態度をさらに研ぎ澄ませた。

痛みと麻痺が生活を変える

脊椎カリエスが進むと、痛みは背中が痛いという範囲を超え、全身の感覚を奪う。子規は病床の六尺さえ広すぎると感じるほど、体を動かす自由を失っていった。痛みの波は予告なく来る。

歩行困難から外出が減り、やがて臥床の時間が生活を支配する。人力車で外へ出ることもあったが、最後の外出を境に寝たきりが続き、それは死に至るまで二年以上に及んだとされる。生活の半径が一気に縮む。

寝たきりが続くと、食事、排泄、着替え、清拭など、日々の営みは他者の助けと結びつく。痛みだけでなく、眠れない夜や気分の落ち込みも起こりやすい。子規はそれらを笑いで受け止める瞬間も書き残した。

支える側にも負担が積み重なるが、子規の周囲には家族や友人が集まり、口述筆記などの形で文章が世に出た。症状の描写が具体的であるほど、同時代の病と暮らしの現実が立ち上がる。同時に、支え合いの記録でもある。

当時の治療と支えの形

明治期の結核治療は、安静と栄養、転地療養が中心で、現在のような抗菌薬はない。病状を止められないまま、体力の維持と痛みの軽減が現実的な目標になりやすい。痛みを抑える薬も今ほど安全ではなかった。

脊椎カリエスでは、膿がたまる部位の切開や、患部の固定などが試みられた。子規は三十代前半に腰部の手術を受けたが、好転は限られたとされる。痛みと発熱がぶり返すたび、治療の選択肢の少なさが露わになった。

治療は体を治すだけでは終わらない。痛みで動けない時間が増えるほど、睡眠や食欲は乱れやすく、気分の波も大きくなる。家族の看病、友人の見舞い、家の環境づくりが、日々の耐えやすさを左右した。

子規は口述筆記なども用い、書く行為を生活の芯に据えた。療養室がそのまま仕事場になり、来客の会話さえ素材になった。治療の限界を受け入れつつ、観察と言葉で生きる手触りを取り戻そうとした姿が残る。

正岡子規の病気と死因:死因の見方と注意点

死因は脊椎カリエスとされる

子規の死因は、脊椎カリエスと説明されるのが一般的である。結核が背景にあることが明確に語られている。脊椎カリエスは結核の一形態で、背骨に病変ができる。

痛みと運動障害が続き、長期の臥床を招きやすい。子規が病床中心の生活になった事情も、この病名で理解しやすくなる。苦痛の記述が誇張ではないとわかる。

死因と一言で言っても、病の根にある原因と、最期に体を止めた出来事は同じとは限らない。結核という慢性の感染が、全身の体力を静かに削り、抵抗力を落としていく構図がある。当時は治癒に至りにくかった。

子規の死因を語るときは、結核から脊椎カリエス、そして長期の衰弱という連なりを押さえると、過度な推測を避けられる。病名を先に置くほど、人物像の理解も落ち着く。

直接の死因を一つに決めにくい理由

死因が脊椎カリエスとされるとき、背骨そのものが突然止まるという意味ではない。長く続く感染と炎症が、全身の機能を少しずつ弱らせた末の死と考える方が実感に近い。

長期の臥床では、栄養が落ちやすく、筋力も衰える。皮膚が弱り、褥瘡ができれば痛みが増し、二次感染のリスクも上がる。呼吸器の状態が悪い場合は、痰が増えて息が苦しくなる。こうした負担が重なると回復力はさらに下がる。

子規の絶筆として知られる句に「痰一斗」という語が出る。表現は当時の体感を映すが、医学的な細部まで読み替えて断定するのは慎重であるべきだ。文学の言葉は診断書の言葉とは役割が違う。

確かなのは、痛みと衰弱の中でも筆が止まらなかったことだ。直接の死因を一つに決めつけるより、慢性の結核が体を削った全体像として捉える方が誤解が少ない。

最期の日時と場所が示すこと

子規の最期は1902年(明治35年)9月19日である。午前1時に亡くなったと伝えられる。夜の静けさの中で息を引き取った情景が、数字だけでも立ち上がる。

場所は東京・上根岸にあった住まいで、のちに子規庵と呼ばれる。根岸の家は、友人や門人が出入りし、口述筆記も行われた場である。病室が創作の場と重なり、生活の中心がそこに収束した。

享年は34歳11か月とされる。俳句、短歌、写生文など複数の領域で改革を進めた年数を思うと、時間の密度の濃さが際立つ。病が重いほど発表の量が増えたという逆説も、子規の生の特徴だ。

最期の具体的な場所と日時を押さえると、闘病の年表が現実の生活へ近づく。子規の病は観念ではなく、住所と時刻を持つ出来事だった。

逸話に引っぱられないために

子規の死因については、甘い物好きや偏食を主因とするような語りが出ることがある。しかし、病名として示されるのは結核と脊椎カリエスであり、感染症としての理解を外すと話が乱れやすい。

食生活や体力が病の経過に影響する可能性は否定できない。とはいえ、それだけで発症や進行を説明するのは難しく、因果を単純化すると誤った断定になりかねない。子規の記録は、長期の痛みと衰弱の現実を示す。

また、戦争で無理をしたから即死んだという短絡も危うい。従軍や移動が体に負担を与えた面は考えられるが、死は慢性の病が積み重なった先にある。子規は病後も長く書き続けた。

誤解を減らす近道は、結核から脊椎カリエス、長期臥床という骨格を押さえ、周辺の逸話をその周りに置くことだ。順序を整えるほど、子規の生と作品の手触りが明確になる。

正岡子規の病気と死因:作品に残る闘病の声

『病牀六尺』が示す病床の視界

『病牀六尺』という題は、六尺ほどの病床が生活の中心になった事実から来る。狭さを嘆くだけでなく、その狭さの中で世界を組み直す視点が貫かれている。随筆は晩年に新聞で連載され、病室の声がそのまま街へ届いた。

病床から見えるものは、天井、庭、糸瓜棚、来客の顔、薬の匂い、そして自分の痛みである。題材は小さいが、観察は大きい。写生という姿勢が、外の景色だけでなく病の内側にも向けられた。

文章は暗さ一色ではない。痛みをそのまま書きつけつつ、冗談や皮肉が混じり、読み手の呼吸を奪いすぎない。語り口が軽いほど、逆に痛みの深さが透けて見える場面もある。

脊椎カリエスによる病臥の最晩年に書き継がれたことが、題と内容を結びつける。闘病の記録であると同時に、近代散文の実験でもある。

『墨汁一滴』『仰臥漫録』の記録力

『墨汁一滴』『仰臥漫録』は、病床での時間をそのまま文章の時間に変えた随筆である。題名の一滴は、力が削られても表現を出し続ける姿勢を象徴する。

仰向けに寝たままの視線は、部屋の外へ飛べない代わりに、目の前の事実を細かく拾う。食事の記録、体調の揺れ、来客の話題、庭の変化が淡々と積み重なる。平凡な事柄ほど、生の輪郭を確かめる材料になる。

この淡々さは、感情がないという意味ではない。痛みで荒れる心をそのまま叫ぶのではなく、言葉の器に注いで落ち着かせる。口述筆記を通じて、病室の独白が社会の言葉へ変換された。

病が深まるほど、写生の方法は外の景色だけでなく内の感覚へも広がった。子規の闘病は、文学の技法を磨く時間にもなった。

糸瓜と絶筆三句の重み

最期の子規を語る象徴として、糸瓜がある。結核に良いと言われた糸瓜水を飲んでいたという話が伝わる。病室の窓辺に育った糸瓜は、目に入る植物であり、同時に季語でもあった。

糸瓜咲て痰のつまりし佛かな

一句目は、死後の自分を仏になぞらえ、痰が詰まる苦しさを静かに言い切る。

痰一斗糸瓜の水も間にあはず

二句目は誇張を含むが、息が通らない感覚の切迫を伝える。

をととひのへちまの水も取らざりき

三句目は、取るべき時に取れなかった悔いを置く。

これらは絶筆三句と呼ばれ、命日が糸瓜忌と呼ばれる由来の一つになった。

句は薬効の真偽を語るものではなく、死の直前の身体感覚を凝縮した記録である。病名の背景を踏まえると、言葉の重さが際立つ。

写生と死生観が結ぶもの

子規の闘病は、悲劇として消費されやすい。しかし作品を読むと、死を前にした諦めだけでなく、現実を見切る強い集中が感じられる。感傷に流されない語りは、写生という方法と響き合う。

写生は、見たものを写すだけでなく、見える条件を整え、言葉の無駄を削る訓練でもある。体が動かないほど、観察の焦点は鋭くなりやすい。子規の散文は、その鋭さを日々更新した。

病の語りは、周囲への遠慮や冗談も含む。読者はそれを明るさと受け取るが、根にあるのは痛みの現実を否定しない姿勢である。笑いは逃避ではなく、耐える技術にもなる。

子規の病気と死因を押さえたうえで読むと、作品は死の文学から生の技法へ姿を変える。短い生涯でも改革が可能だった理由が、病床の集中力として見えてくる。

まとめ

- 結核の喀血が、子規の病の出発点として語られる

- 結核は全身に及び得て、脊椎カリエスへ進んだとされる

- 脊椎カリエスは激痛と運動障害を招き、生活を病床中心にした

- 明治期は治療の選択肢が限られ、長期の痛みと衰弱が続きやすかった

- 死因は一般に肺結核に由来する脊椎カリエスと説明される

- 慢性病では原因と最期の出来事が一致しないため断定は慎重に行う

- 最期は1902年9月19日午前1時、東京・根岸で迎えたとされる

- 糸瓜と絶筆三句は、死の直前の身体感覚を凝縮した記録である

- 病床随筆は闘病記録であると同時に表現技法の実験でもある

- 病名と経過を押さえると、作品は生の技法として読める