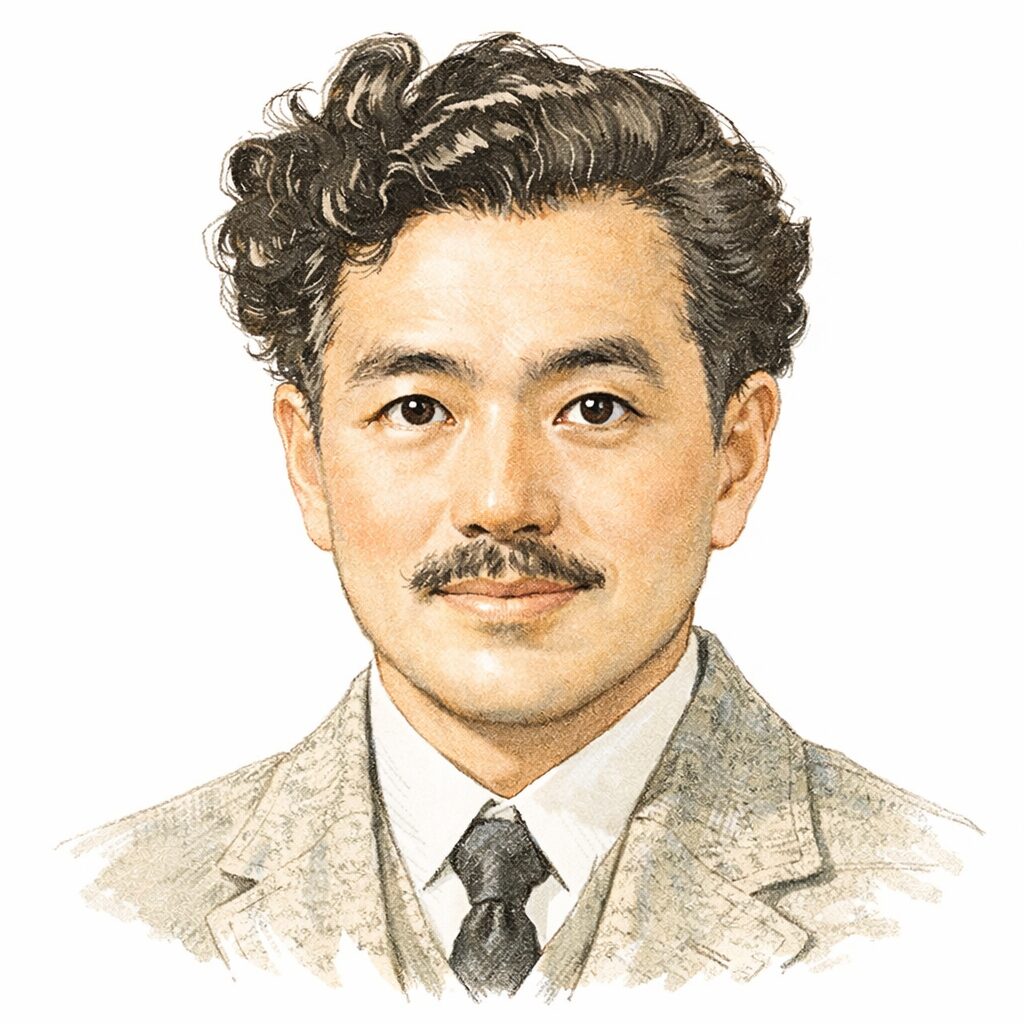

森鴎外は軍医として公務を担いながら、翻訳や評論もこなし、近代文学の流れを押し広げた作家だ。本名は林太郎で、筆名の鴎外として創作を続けた。文章は引き締まり、感情を煽らずに核心へ届く。

代表作には『舞姫』『雁』『阿部一族』『山椒大夫』『高瀬舟』があり、史伝『渋江抽斎』も名高い。若い時期は留学体験を踏まえた作品が目立ち、のちに歴史や人物の記録へ深く入っていく。

作品ごとに舞台は違うが、どれも「選ぶこと」の痛みを扱う。名誉か愛か、掟か良心か。迷いの末に残る沈黙まで描くところが鴎外らしい。

入口は短編が歩きやすい。数十ページの中に人物の矜持や救いの形が凝縮される。気になった題材から読み、あとで長編や史伝へ広げると理解が深まる。読書の順番を固定せず、気分に合わせて選ぶのが長続きする。

森鴎外の代表作で味わう人間ドラマ

舞姫:恋と出世の裂け目

『舞姫』は、留学先のドイツで踊り子エリスと出会った青年が、恋と出世の間で揺れる物語だ。異国の街の光と寒さが、心の不安定さと重なって見える。読後の苦さが残る。

物語の核は、愛を選べば社会的な道が閉じるかもしれないという恐れと、官途を選んだあとに残る痛みだ。誰かを傷つけた事実だけが、最後まで消えない。

告白めいた語り口は、読者に共犯のような距離をつくる。主人公は理屈で自分を支えようとするが、その理屈が崩れる瞬間が最も苦い。読むほど弁明の隙が見えてくる。

文体は理知的で、感情の激しさを抑えながらも、自己弁護や後悔がにじむ。回想の形式が、失ったものの重さを増幅させ、短編なのに長い影を落とす。

鴎外の出発点として語られることが多く、明治期の近代文学を象徴する作品の一つだ。史実の再現より、選択の倫理を読むと息が合う。

雁:生活の圧が生むすれ違い

『雁』は明治の東京を舞台に、妾となったお玉と、学生の岡田をめぐる静かな物語だ。大事件は起きないのに、生活の重さがじわじわ伝わる。

お玉は自由に見えて、実は多くの網に絡め取られている。金、世間体、家族、そして自尊心。岡田への視線は、抜け道を探す祈りにも近い。

鴎外は誰かを断罪せず、関係のねじれを淡々と描く。その淡々さがかえって残酷で、読者は「もし別の一歩があったら」と考え続けてしまう。

描写の魅力は、街の空気と人の気配だ。井戸端の噂や路地の距離感が、恋や善意をいとも簡単にすり減らす。終わり方も、未練を置いたまま閉じる。

語り手は回想の形で、当時の出来事を少し離れた場所から眺める。その距離が、若さの残酷さや無自覚な善意を浮かび上がらせる。近代小説の成熟を感じさせる一作だ。

高瀬舟:罪と救いをめぐる対話

『高瀬舟』は、罪人を島へ送る舟の中での対話から始まる。護送役の同心と、弟を手にかけた男の言葉が、静かに倫理の底を叩く。

男の動機は、憎しみではなく「苦しみを終わらせたい」という切実さに寄っている。助けのつもりが罪になるという矛盾が、読む側の判断を揺らす。

鴎外は結論を押しつけない。問いが残るからこそ、読むたびに受け取り方が変わる。医師としての視点が、情と制度の間に冷たい光を当てる。

短編ながら比喩が多く、舟は社会の外縁へ運ばれる人の運命を象徴する。会話の端々に、当時の法と道徳のズレが見え、現代にも刺さる。

この作品は「安楽死」という言葉の是非だけでなく、貧しさや孤立が生む選択にも目を向けさせる。善意が届かない社会の形が、背景として透けて見える。

森鴎外の代表作が映す歴史と史伝

阿部一族:掟と尊厳のせめぎ合い

『阿部一族』は、殉死をめぐる「許される死」と「許されない死」を起点に、武家社会の秩序と個の尊厳を描く歴史小説だ。緊張感の高い群像劇としても読める。

物語の怖さは、誰か一人の悪意ではなく、制度が人を追い込むところにある。忠義を守るはずの掟が、家を裂き、感情をねじ曲げ、逃げ場を消していく。

鴎外の筆は、感情よりも事実の積み上げで人間の熱を立ち上げる。淡々とした叙述の中で、決断の一瞬だけが燃えるように見えるのが特徴だ。

読みどころは、権威への反抗が単なる英雄譚に収まらない点だ。誇りも執着も混ざり合い、後味は苦い。現代の組織や同調圧力にも重なる痛みがある。

山椒大夫:犠牲の意味を問う物語

『山椒大夫』は、人買いに引き裂かれた母と姉弟の受難を描く物語だ。悲劇を通して「犠牲の意味」や「救いの形」を問いかけ、読む側の胸を締めつける。

姉は弟を逃がすために自分の命を差し出し、弟はその選択を背負って生きる。美談として片づけると薄くなるが、重さを受け止めると視界が変わる。

鴎外の歴史ものは、道徳を叫ばない。残酷な状況の中でも人が守ろうとするものを静かに描き、読者に判断を預ける。だからこそ余韻が長い。

物語の背景は古い伝承に連なるが、焦点は現代にも通じる。弱い立場の人が選択を奪われる構図は、時代が変わっても消えないからだ。

描写は抑制され、涙を誘う言葉は多くない。それでも、母を思う声や山の道の暗さが生々しい。簡潔さが残酷さを薄めず、むしろ際立たせる。

渋江抽斎:資料から人物を立ち上げる史伝

『渋江抽斎』は、江戸末期の医師・渋江抽斎の生涯を、資料をたどりながら描く史伝だ。小説のように盛り上げないのに、人物の輪郭がじわじわ立ってくる。

鴎外は事実の断片を拾い集め、関係者の言葉や記録から人柄を組み立てる。作者自身が調べる姿も文章に現れ、読み手は調査の道行きを共にする感覚になる。

読みどころは、抽斎という一人を追いながら、学問や医療、家族の暮らしまで見えてくる点だ。歴史の主役ではない人の一生に、時代の厚みが宿る。

また、創作の自由よりも、確かな手触りを優先する姿勢が、鴎外の晩年の到達点として語られる。歴史小説のような「正しさ」と違う緊張がある。

読み進めるコツは、事件の派手さを期待しないことだ。人名や地名が続く箇所は、流れだけ追ってもいい。後で戻ると、細部が急に意味を持ち始める。

森鴎外の代表作を深く読むコツ

時代の揺れが物語の緊張を作る

鴎外の作品は、明治の近代化と価値観の揺れを背負っている。学問や官僚制が整う一方で、家や身分の影がまだ濃い。その二重写しが物語の緊張になる。

留学経験を踏まえた『舞姫』のような作品では、異文化の自由がまぶしく描かれる。だが同時に、帰国後の立場や責任が重くのしかかり、恋が逃げ道にならない。

歴史小説や史伝へ進むと、時代は過去へ移るのに、問いはむしろ現在へ近づく。忠義や掟を扱いながら、個人の尊厳や良心をどう守るかが前面に出る。

鴎外は軍医として制度の内側を知るからこそ、制度が生む痛みの描写が鋭い。肩書より視線の置き方へ目を向けたい。

文体に慣れると読み味が増す

鴎外の文章は、きびきびしたリズムと、硬い語彙が特徴だ。難しく感じるときは、一文を短く区切って読むと意味が通りやすい。

会話が少ない作品では、叙述の運びが頼りになる。とくに『高瀬舟』のような対話中心の短編は、言葉の応酬がそのまま思想のぶつかり合いになる。

歴史小説では、固有名や役職が続く場面がある。そこで止まるより、いったん流れを追うのがいい。人物関係は後から戻って整理しても遅くない。

鴎外は感情を説明しすぎない。泣く理由や怒る理由が省かれているぶん、行動や沈黙から読み取る余地が大きい。ここが面白さでもあり難しさでもある。

テーマで選ぶと一本目が決まる

鴎外の代表作は、関心の入口で選ぶと外れにくい。恋と出世の葛藤が気になるなら『舞姫』だ。

都市の空気や人間関係の微妙さを味わいたいなら『雁』が合う。事件よりも生活の圧が中心で、視線のすれ違いが最後まで尾を引く。

倫理の難問を短い時間で考えたいなら『高瀬舟』が向く。正しさと慈しみが同じ方向を向かないとき、人は何を根拠に選ぶのかが問われる。

歴史の中の掟や犠牲を見たいなら『阿部一族』や『山椒大夫』が刺さる。重い題材だが、決断の瞬間の輝きがある。

事実をたどる文章が好きなら史伝『渋江抽斎』へ進みたい。派手さはないが、資料の継ぎ目から人物が立ち上がる感覚が独特だ。

まとめ

- 代表作は『舞姫』『雁』『高瀬舟』『阿部一族』『山椒大夫』、史伝『渋江抽斎』が軸になる

- 『舞姫』は恋と官途の板挟みを描く

- 『雁』は生活の圧とすれ違いを描く

- 『高瀬舟』は罪と救いを問う短編だ

- 『阿部一族』は掟が人を追い込む怖さを描く

- 『山椒大夫』は犠牲と救いの形を問う

- 『渋江抽斎』は資料から人物を立ち上げる史伝だ

- 関心の入口で作品を選ぶと外れにくい

- 短編から入り歴史ものへ進むと理解が深まる

- 文体は区切って読むと読みやすい