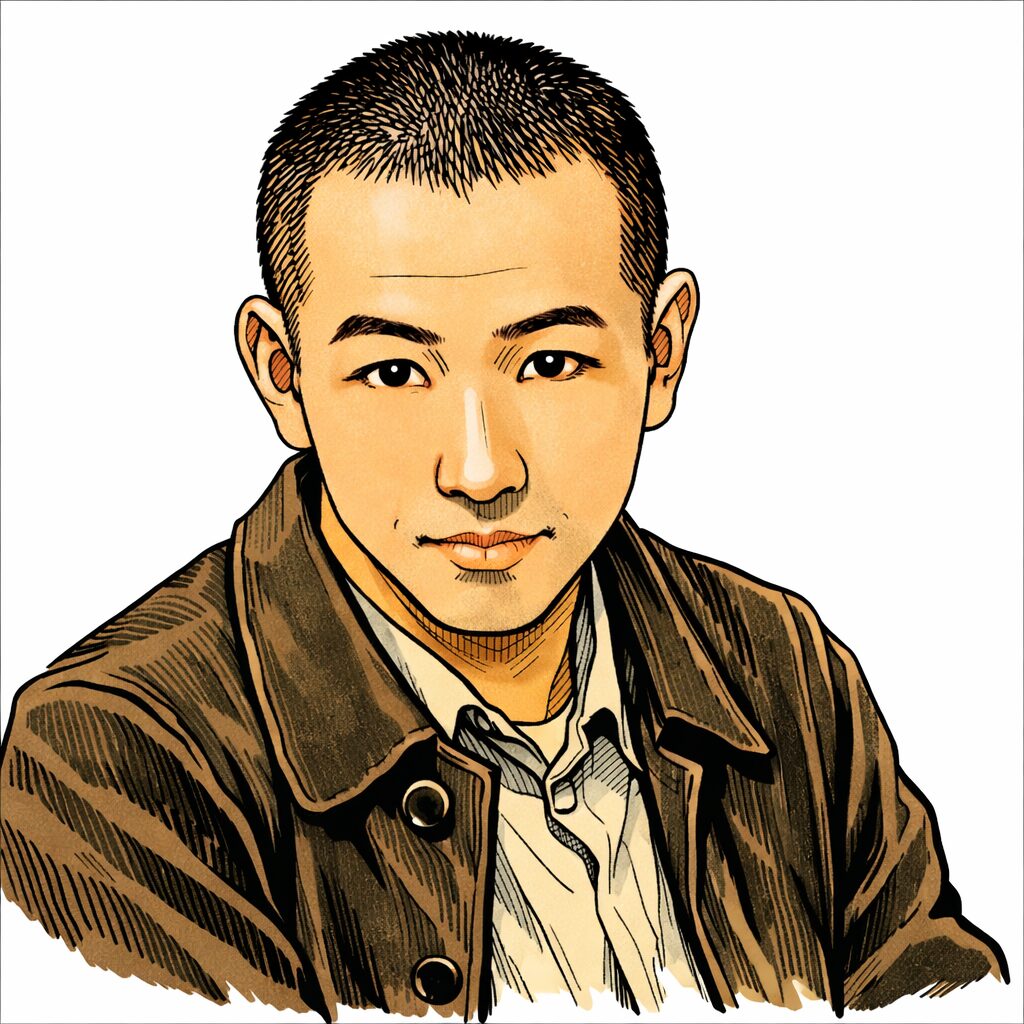

野口英世の左手の火傷は、幼児期の事故としてよく知られている。左手を握った写真だけが独り歩きし、出来事の順序が短くまとめられがちだ。伝聞を重ねるほど、年齢や場所が混ざりやすい。記録と照らすと輪郭が整う。

公的な年表では、明治11年4月末に囲炉裏へ落ちて左手に大火傷を負ったとされる。満1歳半前後で、清作の名で育った少年は指が癒着し、明治の農村で不自由と向き合い続けた。学びにも工夫が要った。

手の不自由は長く続き、手術も段階的だった。1884年に斉藤幸元医師、1892年に会陽医院の渡部鼎医師、1897年に近藤次繁医師の手術記録が知られる。1892年は教師や級友の援助が力になったと語られる。治療は一回で終わらない。

火傷は人生を決める一語ではない。痛みや不便と並び、支えた人々や学び直しの積み重ねが道を開いた。困難を美談に寄せすぎず、当時の暮らしと医療の条件まで含めて眺めると理解が深まる。

野口英世の火傷が起きた背景と時期

火傷は何歳ごろに起きたのか

年表では、1878年4月末に囲炉裏へ落ち、左手に大火傷を負ったとされる。生まれは1876年11月で、満年齢なら1歳半前後だ。火傷後に指が癒着し、不自由な手になったと記される。

紹介文では「1歳」や「2歳」と書かれることがある。年度の区切り、満年齢と数え年の感覚、出来事を短く言い換える習慣が混ざると数字が動く。大切なのは幼児期の事故で、後遺症が長く続いた点である。

場所は福島県の猪苗代周辺の農村で、家の中心に火を置く暮らしだった。囲炉裏は暖を取り、湯を沸かし、食を作る場でもある。大人の目が届いても、幼児はふとした弾みで縁へ近づき、転倒が大事故になる。

時期を押さえると、のちの手術や進学、医を志す流れが一本につながる。火傷は努力の象徴として語られやすいが、まずは事実の骨格を整えたい。数字の差に引きずられず、起点となる出来事を確かに置くことが読み取りの土台だ。

幼いころの大火傷は、本人だけでなく家族にも重い記憶として残ったはずだ。だから語りが強くなりやすい。記録に寄り添いながら、当時の暮らしの中で起きた事故として落ち着いて捉えると、後の歩みが過度に劇化されずに見えてくる。

囲炉裏のある暮らしと事故の背景

囲炉裏は、当時の家で最も大切な場所の一つだった。暖を取り、調理をし、明かり代わりにもなる。灰の中には火種が残り、見た目以上に危険が潜む。

床に近い位置に火があるため、幼児にとっては手を伸ばせば届く距離だ。歩き始めの時期は体の重心が不安定で、転び方も読めない。少しの油断が大火傷につながる。

明治の農村では、家事と農作業が重なり、大人の手が足りない時間帯もある。子守りは家族全員で分担しながら、同時に仕事も回す。危険を完全に消すのは難しい環境だった。

火傷のあとに残りやすいのは、皮膚が引きつれる瘢痕と、指がくっつく癒着である。成長とともに手の形は変わるが、固まった部分は伸びにくい。機能の制限は暮らしの端々に影響する。

事故を単なる不運として片づけず、当時の生活条件として理解すると、英世の苦労も過不足なく見えてくる。後の手術や学業の努力は、こうした日常の積み重ねの上に立っている。

囲炉裏の話が繰り返されるのは、家の風景が想像しやすいからだろう。だが大切なのは場面の派手さではなく、火傷が長期の不自由を生み、その後の選択に影響したという点である。暮らしの背景を押さえると理解がぶれにくい。

火傷の後遺症で左手はどう変わったか

火傷のあと、左手の指は癒着して開きにくくなり、手の形が固まりやすい。物をつまむ、指先で細かく動かすといった動作が難しくなる。年表でも「不自由な手」と表現される。

手の不自由は、食事や着替えだけでなく、農作業の手伝いにも影響する。道具を握る角度が限られ、力の入れ方も偏る。疲れが早く出たり、けがをしやすくなったりもする。

学びの場面では、筆記具の持ち方や紙の押さえ方に工夫が要る。思うように書けない時間は焦りにつながるが、繰り返しの練習で補える部分もある。英世が成績を伸ばした背景には、こうした積み上げがあった。

一方で、手の形は周囲の目にも入りやすい。明治の村落では、障害は珍しさとして扱われることもあり、本人の心に影を落とし得る。だからこそ、支えてくれる大人や友人の存在が大きかった。

後遺症は消えるか残るかの二択ではない。手術や成長に伴い、使える範囲が少しずつ変わる。火傷の話を理解する際は、生活の不便と改善の試みが並行していた点を押さえると、英世の歩みが現実味を帯びてくる。

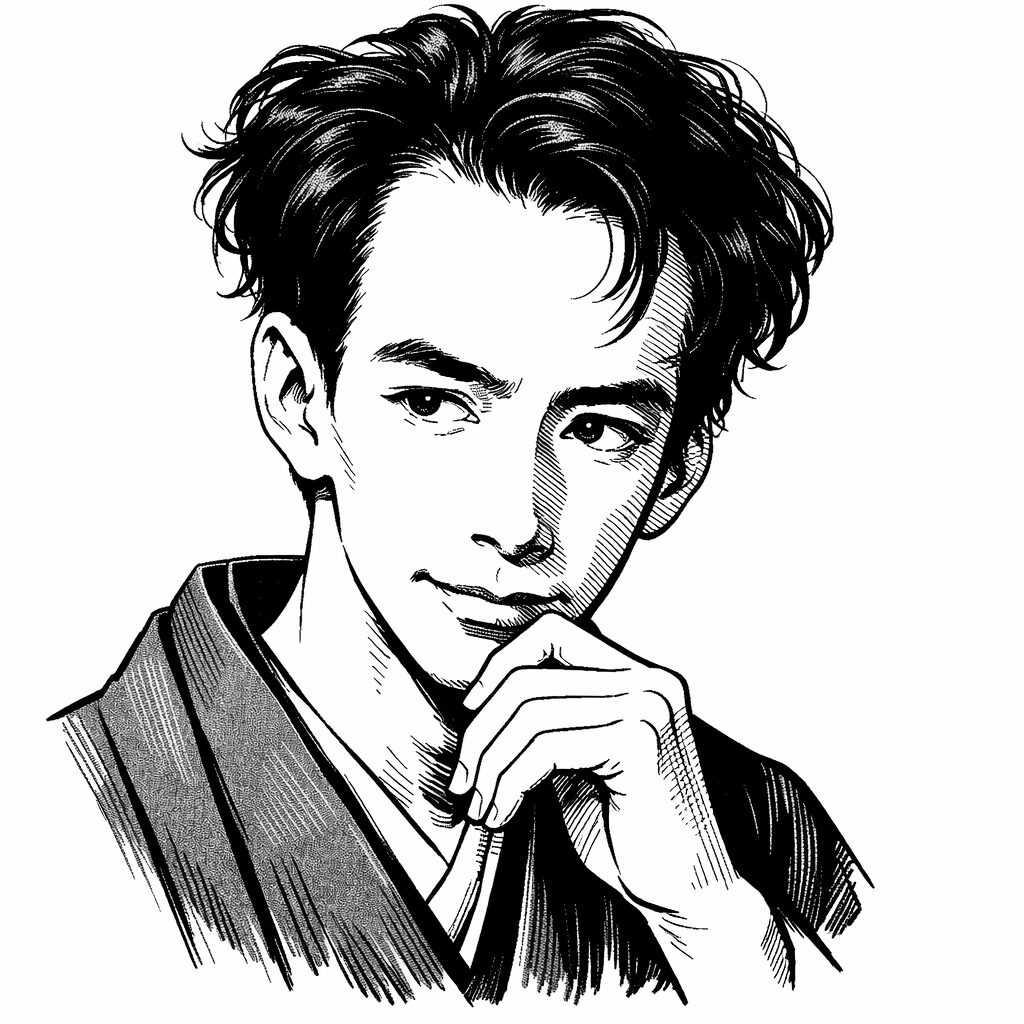

幼少期の学びと周囲の見方

火傷の不自由があっても、英世は学びを手放さなかったとされる。小学校で成績を重ね、周囲が才能と努力を見いだすきっかけになった。手が不自由でも学力は伸ばせるという実感は、大きな自信になり得る。

家の事情は楽ではなく、通学や学用品にも工夫が要った時代だ。だから学校での評価は、本人の将来像に直結する。教師が進学を勧め、生活面の援助につながったという語りも多い。

猪苗代の高等小学校では、学業の優秀な子が授業を助ける役目を担ったという記録もある。英世がそうした役目を務めたと伝わるのは、努力が周囲に見える形になっていたからだろう。

周囲の援助は、同情だけで生まれるものではない。本人が毎日続けた学びと誠実さが、支える側の決意を強くした。火傷の話を読むときは、障害と努力の間にある人間関係の層まで見ておくと、後の手術と進路が自然につながる。

英世はのちに英語や医学の勉強へ進むが、その前段には「学べば道が開く」という体験がある。火傷で手の働きが限られても、学びは体の制限を越えて広がる。少年期の学校生活は、その確信を育てた場だった。

野口英世の火傷と左手手術の歩み

1884年の手術と初期の改善

火傷から数年後、英世は左手の手術を受けた記録がある。年表では1884年、斉藤幸元医師による手術とされ、年齢は8歳前後だ。幼い段階で外科の助けを得たことになる。

火傷のあとに固まった皮膚や指の癒着は、時間がたつほど伸びにくい。手術で離しても、再びくっつきやすく、固定や手入れが欠かせない。成長期の手は形が変わるため、改善も一回で終わりにくい。

この時期の回復の度合いは、短い紹介文では語られにくい。だが後年に再び手術を受けた記録があることから、課題が残っていた可能性が高い。回復は「できる動作が少し増える」といった形で進んだと考える方が現実的だ。

それでも、医師が手を扱い、形と機能を変え得ることを目の当たりにした経験は重い。痛みや怖さと並び、希望も生まれる。英世が学びを続ける上で、治療の経験が心の支えになった面は否定できない。

幼い子の治療には、家族の付き添いと費用が必要だ。農家の暮らしにとってそれは大きな負担である。周囲の理解があって初めて医療へつながる時代だったことを思うと、この手術自体が家族と地域の決断の結果だったと分かる。

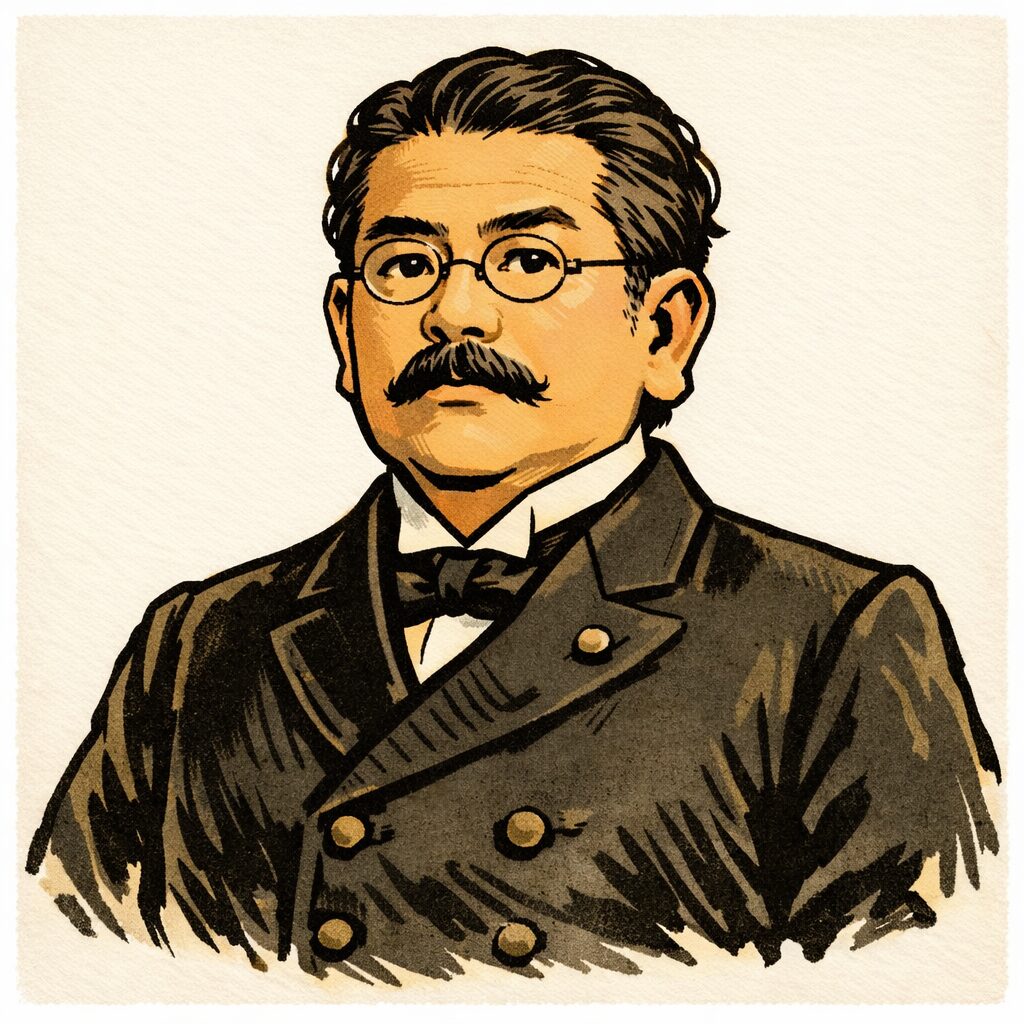

1892年の会陽医院での手術

少年期の大きな転機として語られるのが、1892年の会陽医院での手術だ。会津若松の医師、渡部鼎が左手を手術したとされる。時期は15歳前後で、幼児期の火傷から長い時間がたっていた。

この手術は、教師や級友の援助と結びつけて語られることが多い。学力や人柄が周囲に伝わり、費用を工面する動きが生まれた。支援は奇跡というより、日々の信頼の積み重ねの結果と見た方が自然だ。

手術のあと、英世は会陽医院に住み込み、医学の勉強を始めたとされる。火傷を治す技術への感動が、進路を医へ向ける一因になった。自分の体が少しでも変わる実感は、目標を現実のものとして結び直す力を持つ。

ただし、手が完全に元通りになったと断言できる形では語られない。回復には限界があり、工夫と努力が続いたと考えられる。だからこそ、英世の決意は一度の成功体験ではなく、長期の不自由を抱えたままの挑戦として重みを持つ。

この頃の決意を示す言葉として「志を得ざれば再び此の地を踏まず」という句が伝わる。言葉は物語化されやすいが、手術と学びの開始が同じ時期に並ぶこと自体が、英世にとって現実の転機だったことを物語っている。

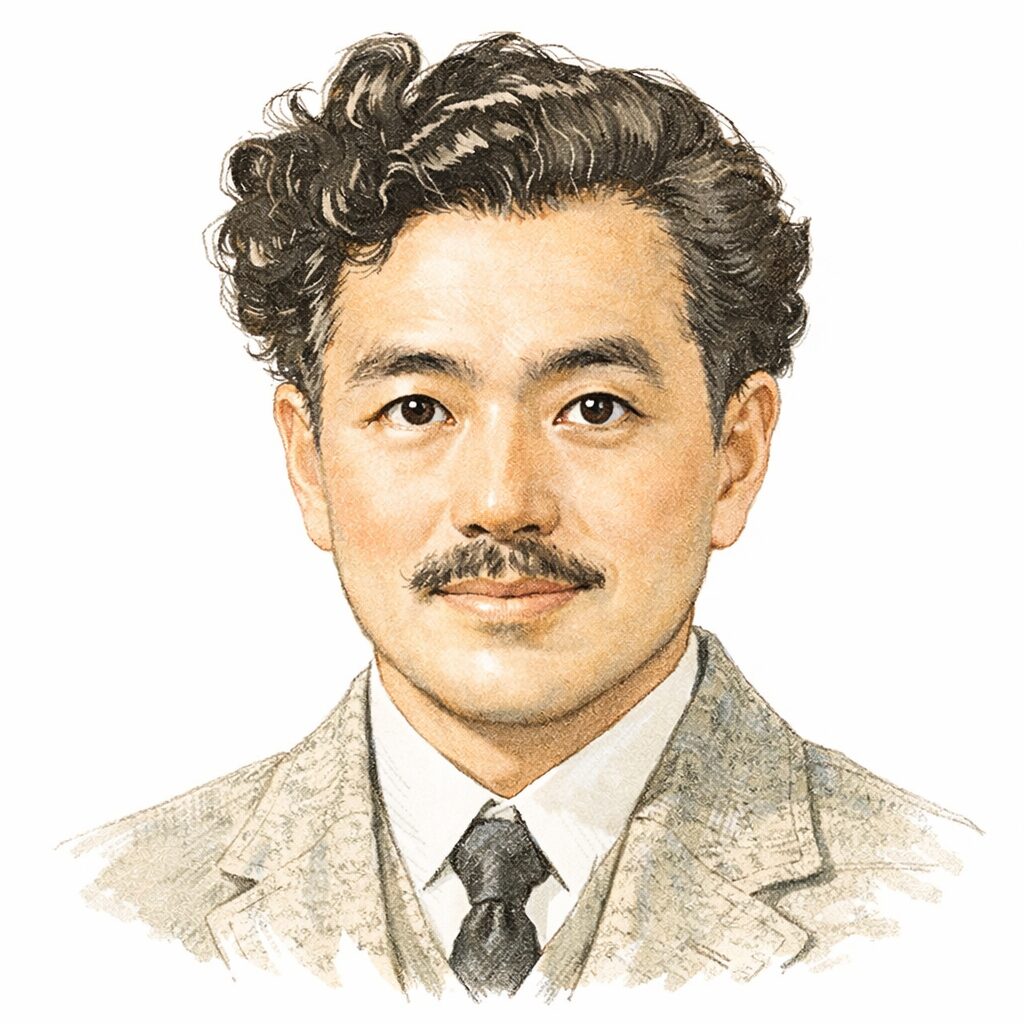

上京後の再手術と医師資格

会津で学んだ後、英世は上京して医師資格の試験に挑んだとされる。年表では1896年に前期、1897年に後期へ合格した流れが示される。生活費を得ながらの勉強で、時間も体力もぎりぎりだった。

臨床の場では、手を使う診察技術が求められる。左手の不自由は直接の壁になるため、英世は改善の道を探した。支援者の助けを得て、帝大外科の近藤次繁による再手術を受けたという記述が残る。

再手術は1897年とされ、会陽医院の手術から数年後である。ここでも「一度で終わらない治療」という現実が見える。回復は段階的で、出来る動作が増えるほど、学びと仕事の選択肢も広がっていく。

上京後は血脇守之助らの支えで学びの場を確保したと語られる。支援を受けても結果を出さなければ道は続かない。英世は試験に通り、働きながら次の舞台へ進んだ。火傷の後遺症を抱えたまま、制度の壁を越えた点が重要である。

再手術の意味は、手の機能だけではない。医療を受けられること自体が、支援の網の中にいる証でもある。支えられた経験は、のちに自分が人を支える側へ回りたいという動機にもつながり得る。英世の歩みは、努力と支援が同時に動いた例だ。

手術体験が医学志望へつながる理由

火傷の手術が医学志望につながったと語られる理由は、体験が具体的だからだ。痛みのある体が、医師の手で少しでも動くようになる。その変化は、本で読む知識より強い説得力を持つ。

また、手の不自由は将来の働き方に影響する。農作業中心の道が難しいと感じれば、別の進路を探す必然が生まれる。学びに力を入れた英世にとって、医は手術の経験と学力の両方に結びつく現実的な道だった。

ただし、火傷があったから医師になったと単純に決めつけるのは危うい。教師や友人の援助、住み込みで学べる環境、語学への関心など複数の要素が重なっている。火傷はその一部として、進路の背中を押したと見る方が確かだ。

さらに、治療には恩が生まれる。支えられた経験は、次に誰かを助けたいという気持ちを育てやすい。英世が挑戦を続けた背景には、恩を返すという感覚と、自分の手で未来を作るという意志が同居していたと考えられる。

医の世界は手先の器用さだけで決まらない。観察し、記録し、考え抜く力が土台になる。火傷で不便が残っても、頭と粘りで勝負できる領域があると気づけたことも、英世の選択を支えたのだろう。苦しみを目的へ変える回路がここにある。

野口英世の火傷が残した意味と誤解

火傷が研究生活に与えた現実的影響

左手に制限があると、研究や診療での作業は簡単ではない。器具を持つ、標本を扱う、細かい記録を書く。どれも手の自由度が問われる。英世は工夫で補いながら、必要な技術を身につけていったと考えられる。

研究の現場では、段取りが結果を左右する。片手で出来る順番に組み替える、道具を固定する、時間を余分に見積もる。こうした工夫は地味だが、毎日の積み重ねで差になる。火傷は、その段取り力を鍛える条件にもなり得る。

ただし、火傷が成果を直接生んだと断言はできない。学歴、語学、師弟関係、時代の医療需要など、成功には多くの要因が絡む。火傷はその中で、困難を前提に進む姿勢を強めた可能性がある、という程度に置くのが安全だ。

英世の姿から見えるのは、制限があるほど工夫が必要になり、工夫が積み重なるほど自信が育つという流れである。火傷の話を読むときは、悲劇と英雄譚の間にある、現実的な試行錯誤の層を見落とさないことが大切だ。

不便は疲労として蓄積しやすい。だから休み方や集中の配分も工夫の一部になる。手の問題を抱えながら前へ進んだ経験は、研究を続ける体力の使い方にも影響したと考えられる。

努力だけで語れない支援者の役割

野口英世の火傷は、個人の努力だけで語られやすい。だが実際の転機には、支援者の手が必ずある。教師が進学を勧め、級友が費用を集め、医師が手術を引き受けた。出来事は一人では起きない。

支援が集まるには理由が要る。英世が授業で結果を出し、誠実に学び続けたことが、周囲の判断材料になった。援助は同情よりも信頼に近い。だからこそ、支えた人々は長い時間をかけて関わった。

会陽医院での手術の後に住み込みで学べたことは、経済的にも時間的にも大きい。上京後も、働き口や学びの場を得て試験に挑んだ。支援は「道を開ける鍵」を渡すが、歩くのは本人である。両者がそろって初めて前進になる。

火傷の体験を語るとき、支援者を背景に追いやると実像が薄くなる。英世は、支えられた経験を抱えたまま世界へ出た。人のつながりが、個人の意志を現実へ変える力になることを示す例として、この点も押さえておきたい。

家族の支えも欠かせない。母が学びを後押ししたという語りは多く、手の不自由を抱える子に「学問で身を立てよ」と願ったとされる。家の事情が苦しいほど、学びへの投資は覚悟になる。火傷の物語は、その覚悟と結びついている。

よくある誤解の整理

誤解が多いのは、火傷の年齢である。「1歳」か「2歳」かで議論になるが、年表では1878年4月末の事故で、満1歳半前後と読むのが自然だ。表現の揺れは、数え方の違いで生まれる。

次に多いのが、手術は一度きりという理解である。記録では、1884年の斉藤幸元、1892年の渡部鼎、1897年の近藤次繁といった複数回の手術が語られる。改善は段階的で、時期をまたいで続いた。

さらに「完全に治った」という言い切りも広まりやすい。紹介文では分かりやすさのために強調されがちだが、回復の度合いは資料の書き方で差が出る。安全なのは、使える範囲が広がったと捉えることだ。

火傷の物語は、努力の象徴として便利に使われやすい。だからこそ、数字や回数を整え、言い切れない点を慎重に置く姿勢が要る。誤解をほどくことは、英世の努力を薄めるのではなく、現実の重みを取り戻す作業である。

読み比べるときは、年表形式の情報と物語調の文章を分けて受け取ると混乱しにくい。物語は心を動かすが、省略も多い。骨格は年と場所と人の関係で押さえ、細部は断定を急がない。その手順だけで誤解はかなり減る。

火傷の物語を学びに変える見方

火傷の話から受け取れるのは、根性論だけではない。英世は不便を抱えながら、環境を変え、支援をつなぎ、必要な技術を学び直した。変えられる部分に手を伸ばす姿勢が、道を広げた。

一方で、火傷は美しい出来事ではなく、痛みと失敗の連続だったはずだ。努力を称えるほど、苦しさが消されがちになる。物語の光だけでなく、暗い部分も含めて受け止める方が人間の実感に近い。

自分の不利を言葉にし、助けを求め、助けを受けたら結果で返す。こうした循環は、時代が違っても通用する。英世の歩みは、支援を受けることと自立することが矛盾しないと示している。

最後に大切なのは、火傷が英世の価値を決めたのではないという点だ。火傷があってもなくても、人は選び直せる。出来事を固定せず、選択と関係の積み重ねとして眺めると、英世の人生は遠い偉人談ではなく、現実の手触りを持って迫ってくる。

火傷をきっかけに医を志したとされるが、その間には小さな選択が無数にある。毎日学ぶ、頼れる人に相談する、出来る範囲を増やす。大きな転機は突然降るのではなく、小さな積み上げが形になって現れる。英世の火傷の物語は、その積み上げの見本でもある。

まとめ

- 火傷は1878年4月末に囲炉裏へ落ちた事故とされ、幼児期の出来事である。

- 火傷後に左手の指が癒着し、細かな動作に制限が残ったと語られる。

- 年齢表現が揺れるのは、満年齢と数え方の違いが混ざりやすいためだ。

- 手術は一度ではなく、複数回の記録が知られている。

- 1884年に斉藤幸元医師の手術があったとされる。

- 1892年に会陽医院で渡部鼎医師の手術を受けたとされ、支援が関わった。

- 1897年に近藤次繁医師の再手術記録が語られ、治療は段階的だった。

- 完治と断言せず、使える範囲が広がったと捉える方が確かである。

- 火傷だけで人生を説明せず、努力と支援者の関係を合わせて見ると実像に近づく。

- 不便を工夫へ変える積み重ねが、英世の進路と姿勢を形作った。