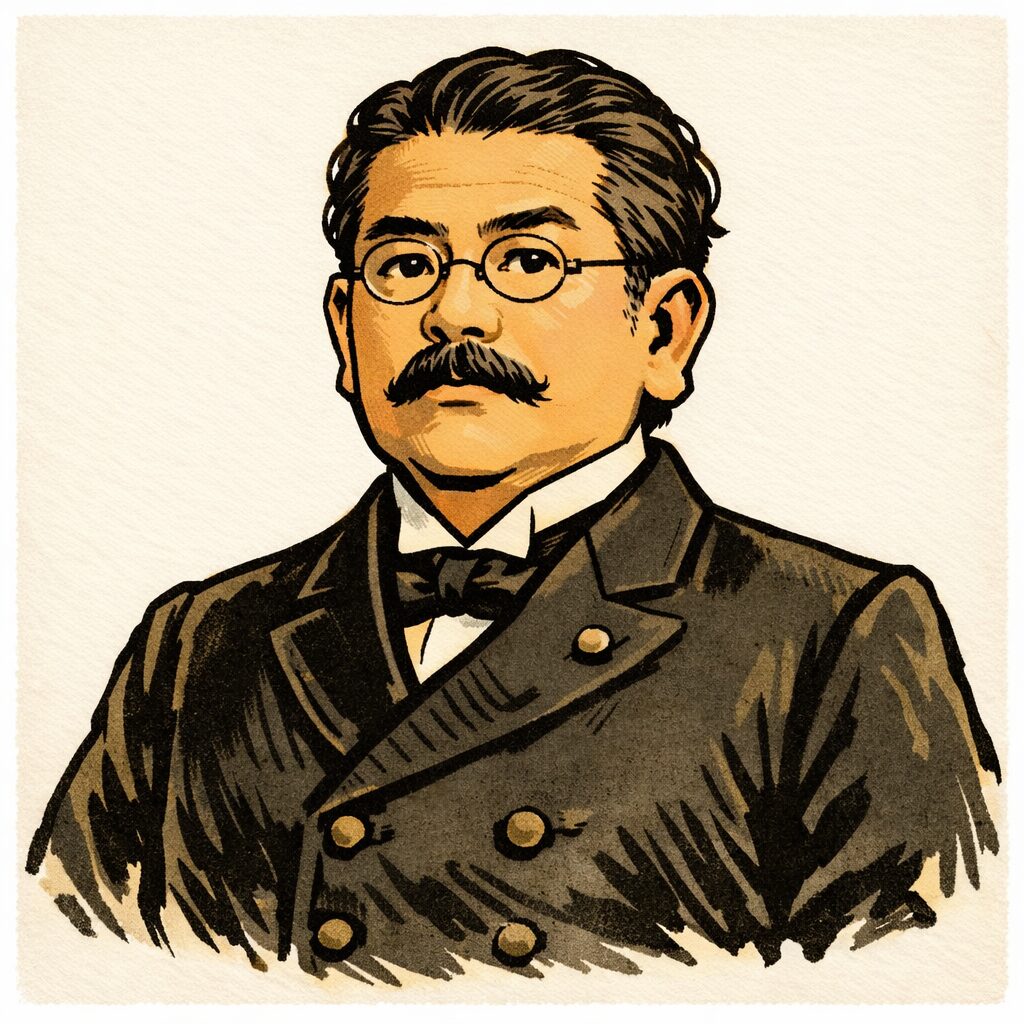

森鴎外は、小説『舞姫』や『高瀬舟』で知られる作家であり、同時に医学を極めた軍医でもあった。本名は森林太郎。島根の津和野に生まれ、学問の力で道を切り開いた。明治から大正にかけて、文学と公務の両方で大きな足跡を残した人物だ。

十代で医学校に進み、二十代でドイツに留学して新しい学問と芸術に触れた。複数の言語を使いこなし、訳詩や翻訳で海外の作品を紹介した。帰国後は軍の医務を担い、軍医として最高位に就いた。晩年は文化に関わる要職も務めた。

恋や良心、家や制度に縛られる人の痛みを、冷静で鋭い文章に刻んだのが鴎外の特徴である。感情を煽るより、出来事の筋道と背景を丹念に追う。言葉の切れ味と節度が同居し、読み終えた後に静かな余韻が残る。

人物像は「天才作家」と一言では片づかない。学びの広さ、責任の背負い方、作品が映す葛藤を追うと、鴎外が何に悩み、何を守ろうとしたかが見えてくる。誤解されやすい面も含めて眺めると、輪郭がいっそうはっきりする。

森鴎外はどんな人:生い立ちと歩み

津和野で育った医家の子

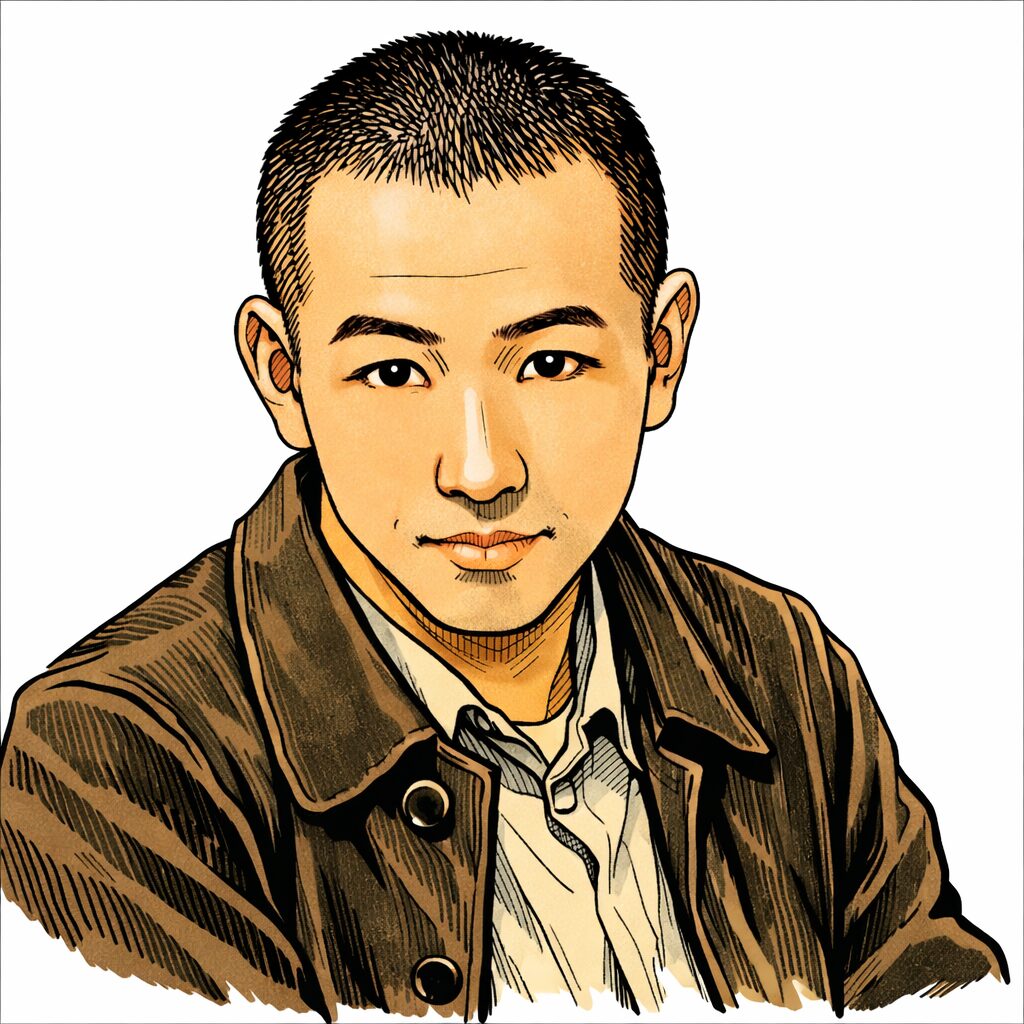

鴎外は1862年、石見国の津和野に津和野藩の典医の家の長男として生まれた。家業を継ぐ期待は大きく、幼い頃から「学ぶことは務め」という空気の中に置かれた。医家の家には学問と実務が同居し、子どもにも規律と成果が求められた。

幼い頃から儒学や漢籍に親しみ、言葉を正確に扱う訓練を重ねた。読み書きだけでなく、文章の品位や筋の通り方が重んじられた環境で育った。この基礎が、後の硬質な文体や端正な語り口につながる。

津和野では藩校で学び、地域の文化や古い伝承にも触れた。小さな町でも学問を磨けば道が開けるという実感が、努力を支えたと考えられる。一方で、地方に残る価値観の重さも肌で知ったはずだ。

10歳で上京し、家族もほどなく東京へ移った。地方の医家の子が大都市で学び直す経験は、立場の違う人々を観察する目を養い、のちの人物描写にも生きる。故郷と都会の距離感が、鴎外の視線を二重にした。

故郷への思いは生涯薄れず、死に際して本名である森林太郎として土地の名を掲げたい趣旨を残したとも言われる。名声よりも根っこを大切にする感覚が、鴎外の人間味として伝わってくる。

早熟な学びと東大医学部卒業

上京後の鴎外は、語学と医学の学びを一気に加速させた。当時の医学教育ではドイツ語が重要で、若い鴎外は言語の壁を越えるための訓練を徹底した。学校の外でも漢詩文や和歌に触れ、表現の幅を広げていく。

医学校では専門知識だけでなく、統計や衛生など社会を守る発想にも触れる。個人を診る医者で終わらず、制度や組織を動かす立場を意識する下地が育った。理論を学ぶだけでなく、実地で役立つ形に落とし込む姿勢が強い。

1881年、東京大学医学部を卒業し、19歳で医学士となった。早い段階で資格を得たことは自信にもなったが、周囲の期待は重く、若さゆえの緊張や孤独も抱えたと見られる。学びの速度が速いほど、立ち止まる時間は少なかった。

卒業後は陸軍軍医となり、軍という巨大な組織の中で働く日々が始まる。病を治す理想と、命令系統に従う現実のあいだで、判断の基準をどう置くかが問われた。のちに文学で描く「個の尊厳」のテーマは、この緊張とも無縁ではない。

この時期に培ったのは、感情で走らず、根拠と手続きを重んじる態度である。後の創作でも、登場人物を断罪せず、状況と選択の重さを丁寧に並べて見せる語りへとつながっていく。

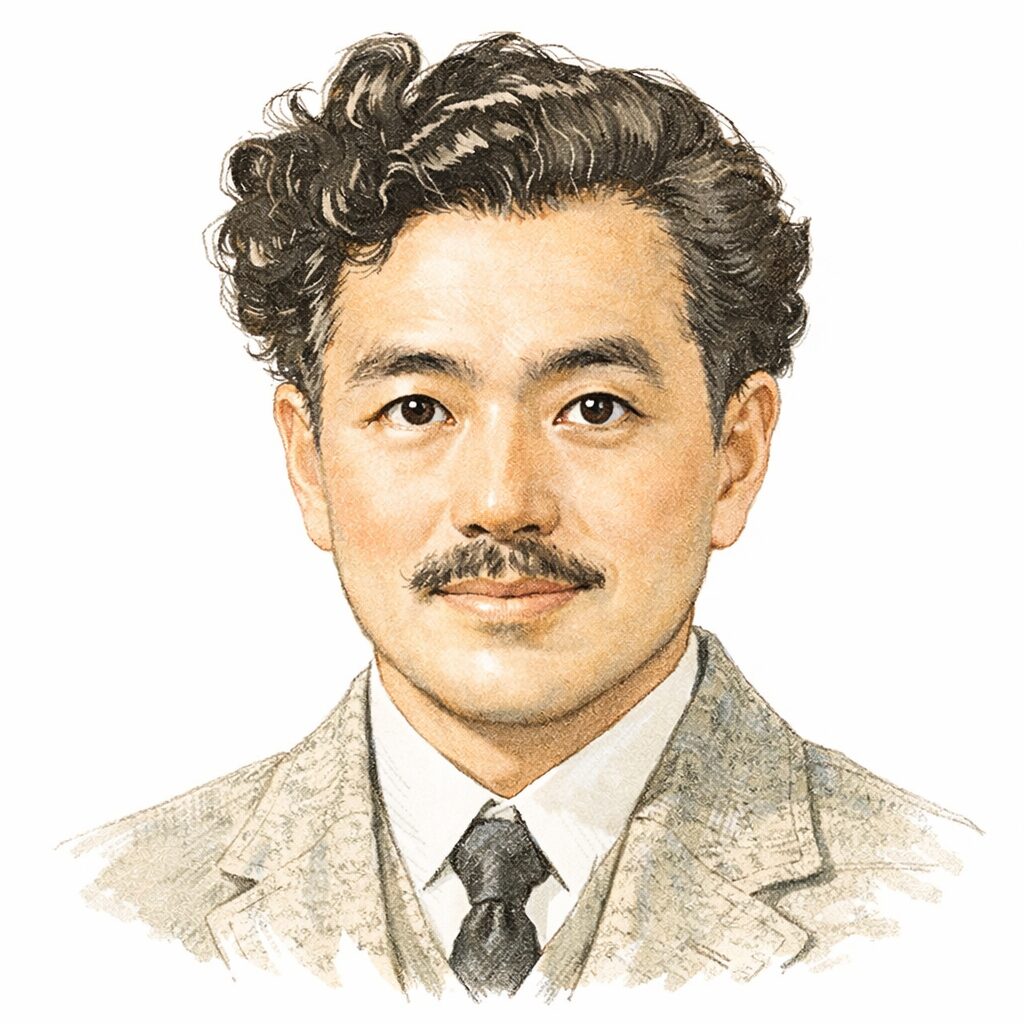

ドイツ留学で得た視野と衝撃

1884年から鴎外は陸軍省の派遣でドイツに留学し、約4年間を過ごした。衛生学など当時最先端の知識を学び、医学を「国家のしくみ」と結びつけて考える視点を深めた。

異国での生活は、言葉だけでなく価値観の違いを突きつける。個人の恋や信念を尊ぶ空気、都市の文化、音楽や舞台の豊かさは、鴎外の感覚を強く刺激した。日常の会話や読書の中で、表現の自由さも体感した。

一方で、外から見た日本は理想化もしやすい。帰国後の鴎外は、海外への憧れに酔うだけでなく、日本の現実を冷静に点検しようとした。その姿勢が『舞姫』のような作品に結晶し、個人と社会の摩擦を物語にした。

留学経験は、訳詩や翻訳にも直結した。原文のニュアンスを損なわずに日本語へ移すため、語彙やリズムを吟味し続けた。翻訳は単なる紹介ではなく、日本語表現の鍛錬でもあった。

ドイツで得たのは知識だけではない。人は制度の中で生きながら、どこまで自分の意思を守れるのか。その問いを持ち帰ったことが、鴎外を「学者でも作家でもある人」にした。

軍医としての出世と官僚の顔

帰国後の鴎外は軍医として昇進を重ね、やがて陸軍軍医総監・医務局長に就いた。医療の現場だけでなく、衛生・制度・人材育成まで扱う立場になり、判断は個人の好みでは済まない。

軍務の中では、命を守る理想と、国家の都合が衝突する場面もあった。鴎外は規律を重んじ、組織の責任を背負う側に立ったが、葛藤が消えたわけではない。だからこそ作品では、正しさが一つに決まらない状況を描く。

軍を退いた後は宮内省に移り、帝室博物館の長や図書頭など文化に関わる役目を務めた。文学だけでなく、美術や資料の保存にも目を配り、知の土台を整える仕事に携わった。

鴎外のすごさは、役割が変わっても学び続けた点にある。公務が忙しい時期も、日記や読書、執筆を続け、知識を更新した。働き方の厳しさは、周囲に「近寄りがたい」と映ることもあっただろう。

それでも彼の中心には、言葉と事実に誠実であろうとする姿勢があった。官僚的な整理の力と、作家としての感受性が同居したところに、鴎外という人物の独特の厚みがある。

森鴎外はどんな人:作品と思想の核

『舞姫』に見える自我と社会

『舞姫』は1890年に発表され、鴎外の名を広く知らしめた。留学中の経験を下敷きに、恋と責任の間で揺れる青年の内面が描かれる。

主人公は、学問や出世の道を歩みながら、愛する相手の人生も背負う場面に立つ。だが社会の規範や周囲の圧力は強く、個人の選択は簡単に尊重されない。恋の物語でありながら、制度の冷たさが骨格になっている。

鴎外は感情の爆発より、迷いの過程を丁寧に追う。誰かを悪者にして終わらせず、弱さと計算が入り混じる人間の姿を見せる。読み手は「もし自分なら」と立ち止まらされる。

この作品が今も読まれるのは、時代が変わっても似た局面が起こるからだ。仕事、家、世間、愛情の優先順位は、簡単に答えが出ない。鴎外はその難しさを、過度に飾らない言葉で残した。

『舞姫』は鴎外の出発点であると同時に、彼の生涯の主題も先取りしている。個の尊厳と、社会の枠の硬さ。そのせめぎ合いが、後の作品群へ形を変えて受け継がれていく。

『雁』や『青年』の近代的まなざし

『雁』や『青年』では、近代の都市に生きる人の視線が細やかに描かれる。激しい事件より、日常の会話や沈黙の中に、感情のズレや諦めが潜む。読み進めるほど、登場人物の呼吸が聞こえるようだ。

『雁』は、出会いそうで出会わない距離感が印象的だ。視線が交わるだけで関係が変わるのに、身分や金銭の事情がそれを阻む。鴎外は、運命の大きな言葉を使わずに、生活の重さを描いてみせる。

『青年』では、学びや理想を求める若者が、現実の壁にぶつかる。何を信じ、どう生きるかを考え続ける姿は、近代の「自分探し」を先取りしたとも言える。答えを急がない語りが、読後に余白を残す。

これらの作品には、鴎外の観察眼が光る。人は善悪だけで割り切れず、体面と本音の間で揺れる。作者は説明しすぎず、読者に判断を委ねる場面を多く置く。

恋愛小説の形を借りながら、社会の仕組みが人をどう変えるかを描いた点が強い。華やかな成功談ではなく、行き違いの痛みや不器用さを見せるからこそ、現代の読者にも届く。

『高瀬舟』『山椒大夫』の歴史と倫理

『高瀬舟』や『山椒大夫』は、歴史の題材を借りながら、人の倫理を鋭く問う作品だ。現代の問題を直接語らず、過去の物語に託すことで、読む側の思考を深く誘う。

『高瀬舟』では、罪人を運ぶ役人と罪人の対話を通して、罪と救いの境界が揺らぐ。一見すると淡々としているのに、命の重さが静かに迫ってくる。同情だけでも、正義感だけでも片づかない。

『山椒大夫』は、家族の離散や身売りといった過酷な運命を描きつつ、最後に人の尊厳を立ち上げる。残酷な状況の中でも、選択の余地はわずかに残る。その「わずか」をどう守るかが核心になる。

鴎外の歴史小説は、昔の出来事を再現するだけではない。資料を読み込み、現実味のある言葉に整えたうえで、今の社会にも通じる問いへ変換する。史伝『渋江抽斎』のように、人物を立体的に描く仕事も続けた。

こうした作品群から見えるのは、鴎外が人間を簡単に裁かない姿勢である。過ちの理由、環境の圧力、本人の弱さを並べ、読む側に考えさせる。その冷静さが、ときに温かさにもなる。

翻訳・批評で広げた文学の地図

鴎外は小説家である前に、翻訳者・批評家としても重要だ。留学で触れた西洋の文学や思想を、日本語でどう受け止めるかを真剣に考えた。

訳詩集『於母影』のように、詩のリズムや響きを移し替える試みも行った。翻訳は意味を運ぶだけでなく、言葉の音や間合いを整える作業である。この経験が、鴎外の文章を引き締めた。

長い時間をかけた翻訳『即興詩人』は、物語世界の魅力を広く伝えた。読者は海外の文化に触れながら、日本語表現の可能性も同時に味わうことになる。紹介する側の責任と技術が問われる仕事だ。

また文芸雑誌に関わり、論争や批評を通じて時代の文学を鍛えた。甘い賛美ではなく、作品の筋と文章の精度を重んじる姿勢は、若い書き手に刺激を与えたはずだ。厳しさは反発も生んだが、言葉の基準を上げた。

翻訳と批評は、鴎外にとって創作と同じくらいの仕事だった。外の世界を学びながら、内側の日本語を磨く。その往復が、鴎外を「領域を横断する知性」として印象づけている。

森鴎外はどんな人:影響と今に残る価値

近代知識人のモデルになった理由

鴎外が今も語られるのは、作家だけに収まらない生き方をしたからだ。医学、軍務、翻訳、批評、歴史研究まで抱え、分野の境目を軽々と越えた。

当時は「専門家」の形がまだ固まっておらず、学ぶ者は自分で道を作る必要があった。鴎外は語学を武器に海外の知を吸収し、それを日本の制度や文化の中に置き直した。知識を飾りにせず、仕事へ接続した点が強い。

また、私的な感情と公の役割の間で揺れながら、決断を先送りしなかった。その結果、傷つく人が出ることもある。それでも逃げずに引き受ける姿は、理想的とは言えなくてもリアルだ。

作品を読むと、作者自身が「自分を正当化するため」に書いたのではないと感じる。自分の弱さを見つめ、社会の枠組みも疑い、どちらか一方に酔わない。この冷静さが、読む側の思考を深くする。

学問と文学を並べて歩き、同時に公務も背負った人物は多くない。だから鴎外は、近代の知識人像の一つの極点として記憶される。多面性を受け止めるほど、人物の面白さが増していく。

近代日本語と文体へのこだわり

鴎外の文章は、硬いと言われることがある。だがその硬さは、感情を抑え込むためではなく、意味のズレを減らすための工夫でもある。読み手に誤読の余地を残さない意志が見える。

明治の日本語は急速に変化し、話し言葉と書き言葉の距離も揺れていた。鴎外は古典の素養を持ちながら、新しい語彙や言い回しも取り込み、文章の秩序を保とうとした。その姿勢は随筆や評論にも表れる。

言葉を選ぶとき、鴎外は「美しいか」だけでなく「正確か」を気にした。翻訳で鍛えた感覚が、語の位置や句読点の置き方にまで及ぶ。短い一文でも、意味が迷子になりにくい。

一方で、抑制された文体は人の熱を見えにくくする。だからこそ読者は、表面の静けさの下にある迷いを探り、行間を読むことになる。この読み方の訓練が、鴎外文学の楽しみでもある。

作品によっては、漢語の力強さと口語の柔らかさが混じり合う。時代の日本語を整えながら、個人の声も失わない。その両立が、鴎外を文章の職人としても記憶させている。

議論を呼んだ姿勢と責任の取り方

鴎外は理知的である一方、議論を呼ぶ人物でもあった。批評では妥協の少ない言葉を選び、甘い評価を嫌ったため、反発を受けた記録もある。

医学の世界では、脚気の原因をめぐる論争に関わり、当時有力だった学説を支持して論陣を張ったと語られる。後から見れば別の見方が優勢になった部分もあり、鴎外の判断は批判の対象にもなった。

それでも注目すべきは、鴎外が「自分の立場に都合のいい話」に逃げなかった点だ。学問としての根拠を重んじ、組織の責任を背負う立場として発言した。正しさの保証がない時代に、決断せざるを得なかった現実もある。

文学でも、鴎外は自分を美化しない。『舞姫』の主人公のように、弱さや損得勘定を抱えた人間をそのまま出す。読者の共感だけを狙わず、痛みを含んだまま提示する。

評価が割れるからこそ、鴎外は生きた人物として立ち上がる。賛否を越えて、判断の根をどこに置くかを考えさせる存在だ。完璧さより、責任の取り方に目を向けると理解が深まる。

ゆかりの地と資料から感じる人柄

鴎外の人柄を知りたいとき、作品だけでなく資料の痕跡も手がかりになる。原稿には推敲の跡が残り、言葉を磨く手つきが見える。一度書いて終わりではなく、何度も直して完成へ近づけた。

東京では本郷にゆかりが深く、周辺には資料を展示する施設もある。書簡や愛用品、初版本などに触れると、鴎外が同時代の作家や芸術家と交わっていたことが実感できる。交流の広さは、視野の広さでもある。

故郷の津和野にも記念館があり、医家としての出発点を感じさせる。町の空気に触れると、鴎外が生涯抱えた「地方と都会」の感覚が想像しやすい。土地の記憶が、作品の陰影にもつながる。

日記や史伝を読むと、鴎外は感情を派手に表すタイプではない。だが冷たいわけではなく、他者の事情を汲み取るために距離を置く人だったようにも見える。静かな共感が文章の奥にある。

鴎外は近寄りがたい天才として描かれがちだ。しかし資料に触れると、迷い、直し、考え続ける一人の働く人としても立ち上がる。その姿を知ると、作品の読み心地も少し変わってくる。

まとめ

- 森鴎外は本名・森林太郎で、医師であり作家でもあった

- 津和野の医家に生まれ、幼少期から学問と規律の中で育った

- 19歳で東京大学医学部を卒業し、陸軍軍医として働き始めた

- ドイツ留学で衛生学や欧州文化に触れ、視野を大きく広げた

- 公務の責任と個人の感情の葛藤が、作品の重要な主題になった

- 『舞姫』は恋と社会の圧力を描き、今も読み手に問いを残す

- 『雁』『青年』は都市の生活の重さと心の揺れを細やかに描く

- 『高瀬舟』『山椒大夫』は歴史の形で倫理と尊厳を問う

- 翻訳・批評でも活躍し、日本語表現と文学の基準を鍛えた

- 賛否を呼ぶ面も含めて見ると、多面性こそが鴎外の魅力になる