森鴎外とエリスという名は、『舞姫』を読むと強く残る。遠い街で出会った二人の時間は甘く始まり、ほどなく生活の影が差し込む。若い官吏の視線で語られる回想には、息づかいがある。切なさは後から濃くなる。

恋は美しい思い出として語られがちだが、物語の中心にあるのは選択の重さだ。学問や出世、周囲の期待が迫るほど、恋は逃げ場ではなくなる。迷いが長引くほど、やさしさは人を傷つける。決断の遅れが連鎖する。

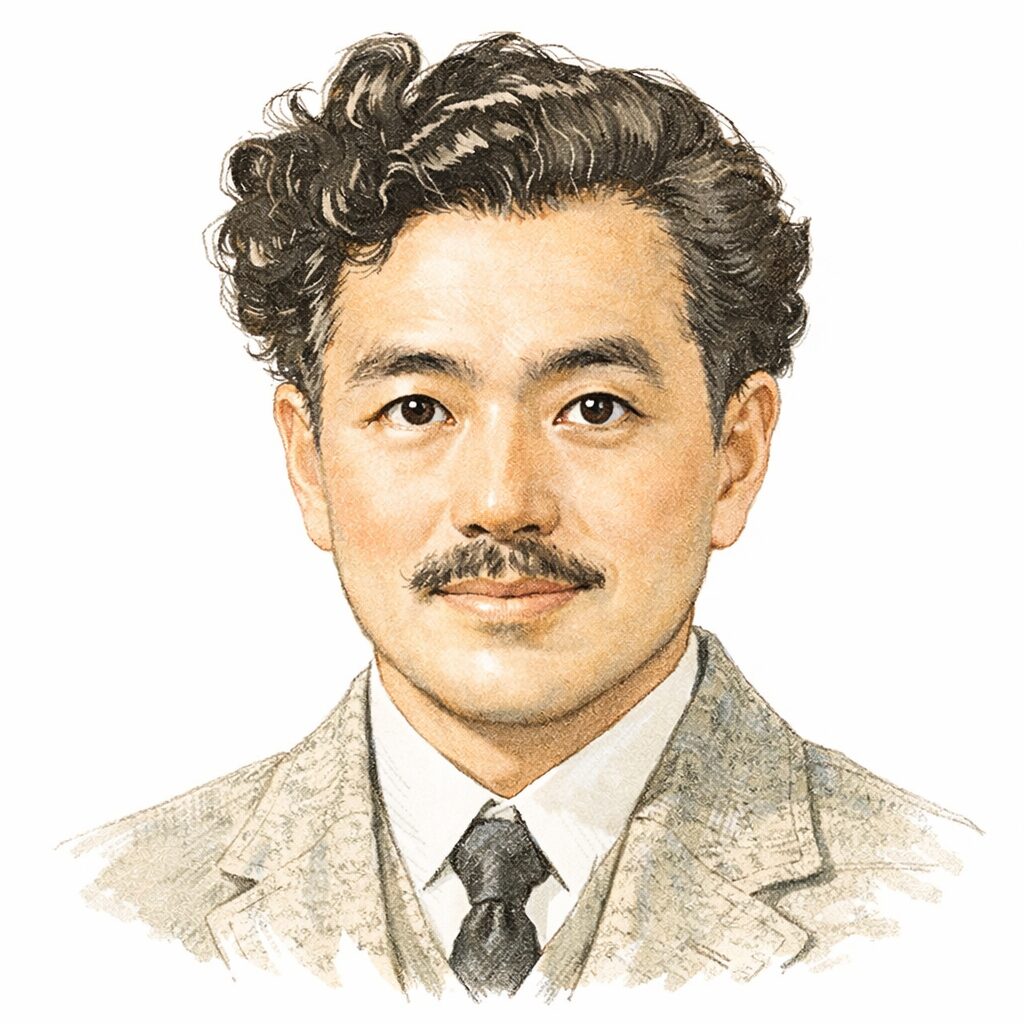

鴎外の人生と重ねて語られることも多い。だからこそ、実在の誰かを決め打ちせず、作品の中で語られる事実と言葉の癖を見分けたい。出来事の再現より、そこに込められた意味が問われる。断定を急ぐと読みが痩せる。

エリスの姿、豊太郎の迷い、別れの余白を丁寧に追うと、単なる悲恋では終わらない。愛と責任のせめぎ合いが、いまの読者の胸にも刺さる。結末だけで人を測らない視点が手に入る。恋の話であり、大人になる話でもある。

森鴎外とエリスを物語の中で追う

『舞姫』のエリスはどんな人物か

『舞姫』のエリスは、華やかな舞台の人でありながら、暮らしは脆い。教会で涙を流し、亡き父の葬りの費えに困る姿が出会いの起点になる。涙の理由が生きることに直結している。

職業は踊り子で、劇場に立つ一方、社会的な支えは弱い。外から見れば軽やかでも、収入も身分も不安定で、明日の家賃や食事が愛の前に立ちはだかる。舞台の明るさと現実の暗さが並ぶ。

主人公に向ける感情は、駆け引きよりも直球の言葉で示される。異国の言葉の壁があるほど、表情や沈黙が重みを持ち、信じたい気持ちと怖さが同時にのぞく。寄りかかるだけでなく、共に暮らす希望も語る。

エリスはただ守られるだけの存在ではない。恋を選び、未来を信じようとする意志がある一方で、制度や世間の目に押されやすい立場でもある。弱さと強さの両方が像を作り、読み手に判断を急がせない。

物語は彼女を理想化も悪役化もしない。恋が始まる瞬間から、生活の綻びが見え、愛は試される。エリスはその試練を一身に受ける存在として立つ。

豊太郎の選択が生むすれ違い

太田豊太郎は、才能を買われて異国に派遣されるほどの立場にいる。学びを積み、評価を得るほど、失敗は許されないという恐れが強くなる。

エリスとの交際が深まると、彼の足場は揺らぐ。恋は私生活だけで終わらず、職と名誉にも触れ、周囲の視線が刃のように刺さる。結果として職を失う展開が重なる。

そこへ親友の相沢が現れ、名誉を回復させる道が示される。日本の要人に仕える相沢は、豊太郎に帰国の機会を用意し、将来を取り戻せると説く。

豊太郎は決めきれない。恋人を残す痛みと、自分の道が閉ざされる怖さが同時に襲い、どちらにも誠実になれなくなる。秘密は増え、言葉は薄くなっていく。

さらに家の事情も背中を押す。国からの呼び戻しや家族の不幸は、個人の心とは別の速度で進む。豊太郎はその流れに抗えず、判断を急がされる。

迷いが長引くほど、選択は他人の手に移る。助けのはずの善意が、別れを早める力にもなる。豊太郎の弱さは、恋の物語を社会の物語へ変えてしまう。

読む側が苦いのは、裏切りが一度で終わらず、少しずつ積み重なる点だ。大きな悪意より、小さな先延ばしが人を追い詰める。そこに現実味がある。

別れの場面に残る余白

別れの場面は、感情の爆発よりも、遅れて届く真実の冷たさで進む。豊太郎が黙ったまま選び続けた結果が、一気に露わになる構図だ。

物語ではエリスの身に新しい命の兆しが語られる。未来へ向けた喜びがあるほど、置き去りの痛みは深くなる。希望が裏返って絶望になる速度が速い。

決定打になるのは、本人の口ではなく第三者の言葉で事情が伝わる点である。善意のつもりの説明が、最後の扉を閉める。豊太郎の沈黙が人を壊してしまう。

エリスの変調は、裏切りの衝撃だけでは説明しきれない。貧しさ、孤立、言葉の壁、将来の不安が積もり、心の支えが折れる瞬間として描かれる。

読後に残るのは、誰が悪いかという単純な裁きではない。間に合ったかもしれない言葉、言えたはずの謝罪が浮かび、遅すぎた選択の重さだけが残る。

余白が多いからこそ、読み手は想像で補う。エリスの沈黙や視線に耳を澄ますと、結末は一つの事件ではなく、ゆっくり進む崩壊の記録に変わる。

森鴎外とエリスが映す近代の心

愛が「責任」へ変わる瞬間

豊太郎の恋は、憧れの自由として始まり、すぐに責任へ姿を変える。支える金や住まい、言葉の通じない不安が、感情と同じ重さで迫る。

愛が責任になる瞬間は、相手の涙を見たときだけではない。日々の小さな決め事、約束の回数、生活の手続きが積み上がり、逃げられない現実になる。

責任は美徳にも鎖にもなる。守ろうとするほど、別の何かを捨てねばならず、捨てた痛みを自分で引き受ける必要が出てくる。ここで人は弱さをさらす。

『舞姫』が鋭いのは、責任を背負う覚悟が足りない人物を笑いものにせず、揺れをそのまま見せるところだ。人は強くなりたいほど、判断を先送りにしてしまう。

恋の失敗は、恋だけの失敗ではなくなる。相手の人生に触れた以上、別れは終点ではなく続きの始まりだという感覚が残る。それが読後の重さになる。

新しい命の兆しが示されると、責任は一段と具体的になる。未来の話が一気に現実に変わり、選択は自分だけの問題ではなくなる。そこで豊太郎は足がすくむ。

責任を取るとは、正解を選ぶことより、選んだ後に手を離さないことだ。『舞姫』はその難しさを、言葉の美しさと痛みで突きつける。

出世と共同体の圧力

豊太郎を縛るのは、金や地位そのものだけではない。期待に応えたという実績、恩を返すべき相手、失敗すれば迷惑が広がるという恐れが、背中に重くのしかかる。

異国で得た自由は、帰国すればそのまま通用しない。組織の規律、世間の評判、家の事情が同時に動き、個人の感情は後回しになる。恋が軽んじられるというより、選べる余地が削られる。

相沢の助けは、友情であると同時に制度の声でもある。名誉を回復し、道を戻す提案は理にかなっているからこそ、断りにくい。善意の強さが圧力に変わる。

共同体の論理は、誰かを救うために誰かを切り捨てる形になりやすい。豊太郎が選ぶのは、愛を否定する言葉ではなく、周囲の納得を優先する手続きである。

この圧力は昔話に見えて、形を変えて残る。評価や肩書が人の生活を左右する場面では、感情は「後で考えるもの」になりやすい。その怖さを作品は静かに示す。

だから『舞姫』は、恋愛だけでなく、社会の中で自分をどう保つかを問う。豊太郎の弱さは個人の欠点で終わらず、仕組みの中で増幅される。

罪悪感と自己正当化の語り

『舞姫』は、出来事そのもの以上に「語り方」が刺さる。豊太郎は回想の中で、当時の自分を説明し直し、正しさの形を作ろうとする。その手つきが、後悔の濃さを逆に示す。

語り手は、悪人として立つことを避ける。忙しさや事情を並べ、選べなかったと言いたくなる。だが、言い訳が増えるほど、言えなかった一言の重みが浮かび上がる。

罪悪感は、派手な反省ではなく、体の不調や眠れなさとして現れる。心が追いつかないまま日々が進み、判断が遅れ、誰かの人生が取り返しのつかない場所へ進む。

回想は便利でも危うい。記憶は都合よく並び替えられ、痛みの責任を薄めたくなる。読者は語り手に同情しつつ、どこが欠けているかを探すことになる。

その欠けを埋めるのが、エリスの沈黙や周辺人物の言葉だ。直接語られない部分にこそ、作者の狙いが潜む。語りの揺れを追うと、物語は一段深い層を見せる。

豊太郎が最後に抱える感情は、単純な悲しみだけではない。救われたことへの負い目と、救った相手への怒りが混ざり、矛盾のまま残る。その矛盾が近代の息を伝える。

森鴎外とエリスは実話なのか

体験と創作が混ざる仕組み

森鴎外とエリスの話は、作者の海外体験と結びつけて語られやすい。異国の街の空気や官吏の視線がリアルだからこそ、現実の出来事の写しだと思いたくなる。

だが小説は、現実をそのまま置くのではなく、筋を立て、対比を強め、言葉を選び直して作られる。真実らしさは、事実の一致よりも、感情の筋が通っていることから生まれる。

回想という枠も、創作性を高める装置だ。語り手は過去を一つの物語にまとめ、理由を並べ、結末へ向けて整えていく。整うほど、こぼれ落ちたものが気になる。

体験が素材になったとしても、人物の配置や出来事の順序は作品の判断で変わりうる。だから「同じことが起きた」と言い切るより、「何を描こうとしたか」を読む方が確かだ。

現実の当て物に傾くと、エリスの痛みが単なる噂話に変わってしまう。作品の核は、恋の事実より、選択の結果が人をどう変えるかにある。その核を外さなければ、読みはぶれにくい。

また、作者自身の名声が高いほど、作品は伝記の代わりに消費されやすい。けれど小説は、作者を知るためだけにあるのではない。読者の心の形を映す鏡でもある。

エリス像を一人に固定しない

エリスのモデルを特定しようとする読みは昔からある。作者の留学歴や書簡、周囲の証言に目を向け、名前や来歴を当てはめようとする動きだ。

ただ、確かな資料があっても、小説の人物がそのまま一致するとは限らない。現実の一人から借りた要素が、別の要素と混ざり、象徴として再配置されることは珍しくない。

エリス像を一人に固定すると、物語の幅が狭くなる。貧しさ、孤立、恋の希望、裏切りの衝撃といった要素は、特定の個人を超えて多くの人に起こりうる痛みだからだ。

逆に、モデル論を完全に切り捨てる必要もない。作者が何を見聞きし、どこに傷を持ったのかを想像することは、文体や場面選びの理由を考える助けになる。

大切なのは優先順位だ。まず作品の中で起きていることを丁寧に追い、次に背景としての現実に触れる。順番を守ると、断定の罠を避けつつ、読みの立体感が増す。

モデルを問うときも、相手を物語の道具にしない配慮が要る。エリスの名が残るのは、作品が彼女の痛みを抱えたからだ。その痛みを軽く扱わない姿勢が読みを支える。

読み返しで変わる受け止め方

『舞姫』は読む時期で印象が変わりやすい。若い頃は豊太郎の迷いに自分を重ね、後になるほど、エリスの置かれた状況の厳しさが胸に迫る。

同じ場面でも、見えるのは言葉より沈黙かもしれない。豊太郎が言わないこと、言えないことが増えるほど、関係は崩れていく。沈黙の積み重ねが破局を準備する。

読み返しの手がかりは、対立を単純化しないことだ。愛か出世か、善か悪かと二択にすると、人物の動きが止まってしまう。迷いの揺れ幅そのものが主題になる。

また、相沢の行動も一色ではない。救うための手段が傷つける結果を生むというねじれがあり、善意と圧力の境目が揺らぐ。そこに現実の人間関係の苦さがある。

結末を知った上で読むと、序盤の小さな出来事が伏線に変わる。出会いの涙、金銭のやり取り、約束の言い回しが、後の破綻を静かに予告していると気づく。

森鴎外とエリスという言葉が残るのは、恋が終わった後も責任が残るからだ。読み終えても終わらない感覚を抱くとき、作品は自分の生き方に触れている。

まとめ

- 『舞姫』はエリスとの恋を回想で描く物語だ

- エリスは舞台の華やぎと生活の脆さを併せ持つ

- 教会での出会いが、関係の起点として置かれる

- 豊太郎は恋と将来の板挟みで決めきれなくなる

- 相沢の助けは救いであり、強い圧力にもなる

- 新しい命の兆しが、責任を一段と具体化させる

- 別れは沈黙と遅れて届く真実によって深まる

- 善悪の二択ではなく、揺れ幅そのものが主題だ

- モデル特定は断定を避け、作品の核を優先する

- 恋の終わりの後にも責任が残る感覚が読後に残る