有島武郎の作品は、恋や家族の温度と、自由を求める心の痛みが同じ画面に置かれる。筋だけを追うと激しい事件が続くが、行間には息づかいと戸惑いが残る。静かな描写の裏で、感情は沸騰している。読み終えた後に余韻が残る。

登場人物は「正しい答え」に到達しないまま揺れ、読者も一緒に迷う。その迷いが、近代の個人が背負う重さとして、いまの生活感覚にも触れてくる。読み進めるほど、人物を裁くより自分を問う感覚が強まる。読み返しにも向く。

代表作と呼ばれる作品群には、長編小説の大きなうねりもあれば、短い文章の凝縮もある。童話や評論まで視野に入れると、同じ主題が別の角度で照らされる。まず核になる数作を押さえるだけで、作家像はくっきりする。

短い名作から長編へ進む道筋を立てると、読み終えるまで迷いにくい。作品ごとの要点と読みどころを押さえ、読みたい一冊を選べる状態に近づく。あらすじに頼りすぎず、言葉の選び方や沈黙の意味に目を向けたい。

有島武郎の代表作を支える時代背景

白樺派と「個人」の目線

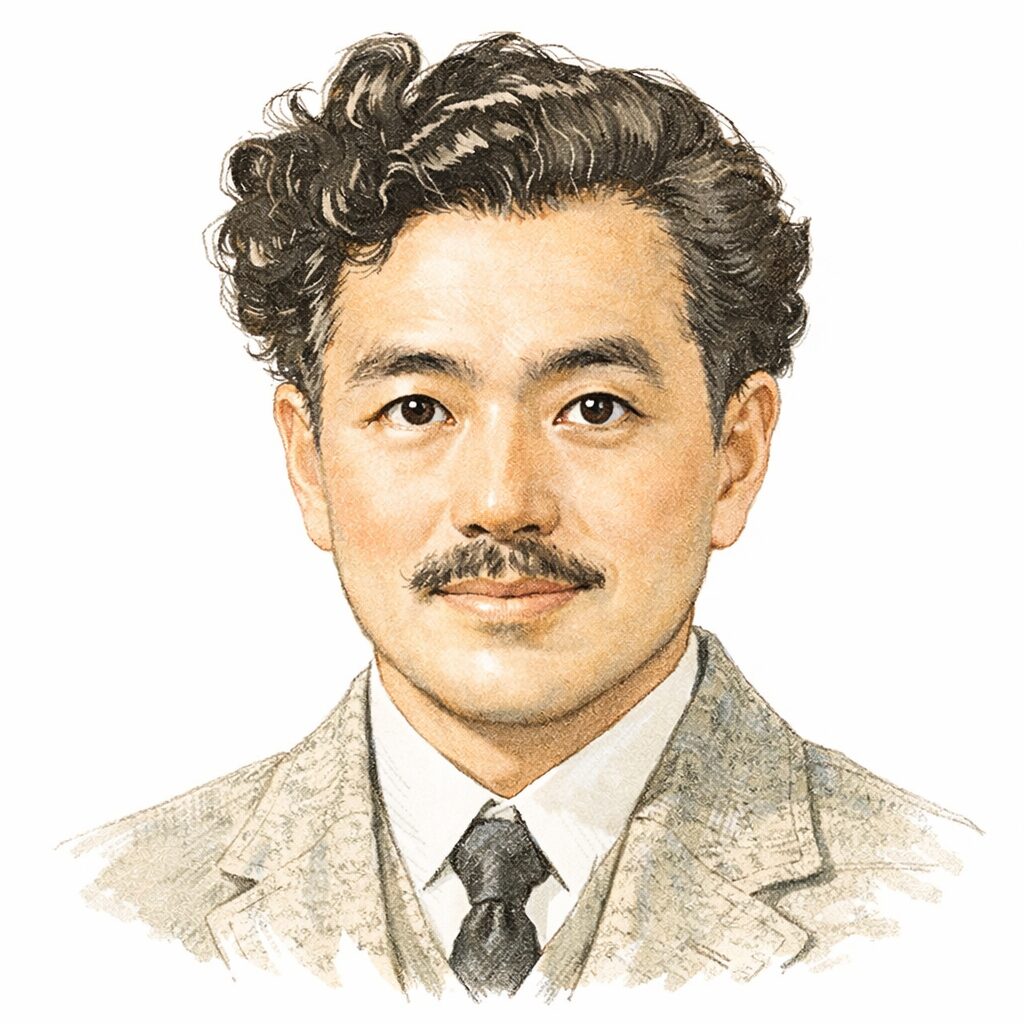

有島武郎は同人誌の白樺に参加し、作品発表を重ねて作家としての輪郭を固めた。

この流れでは、社会の規範より「自分は何を望むか」を先に置く。人物は迷いを抱えたまま行動し、物語は正解へ回収されないことが多い。

そのため読み手は、人物を裁くよりも、なぜそう動いたかを追うことになる。言葉の裏にある自己評価の揺れが、場面の核として何度も顔を出す。

有島武郎の人物は、きれいな理想だけで生きられない。理想を掲げるほど現実にぶつかり、言い訳や沈黙が増えていく。

代表作を読む鍵は、事件の大きさではなく、心の向きの変化を拾うことだ。ひとつの決意が崩れる瞬間を見つけると、以後の行動が鎖のようにつながる。

さらに、他人の視点から描かれる場面に目を向けると、自己像のずれが見える。このずれこそが、近代的な「個人」の痛みとして作品の底に沈んでいる。

読後に残るのは「正しい生き方」ではなく、「自分は何を選ぶのか」という問いだ。この問いを避けないところが、代表作が古びにくい理由になる。

北海道の経験が生む現実感

有島武郎は農業教育の現場に身を置き、土地と暮らしに近い場所から人間を見た。

この視線は、机上の倫理ではなく、生活が人を追い詰める過程を描く力になる。貧しさ、労働、噂といった要素が、感情の爆発を「起こりうること」に変える。

代表作では、自然や共同体の圧力が「背景」ではなく「登場人物」のように働く。外側の条件が狭まるほど、人物の選択肢も狭くなり、過激な行動が現実味を帯びる。

たとえば『カインの末裔』は羊蹄山の麓を舞台に、自然の猛威が暮らしを左右する。暴力や欲望は性格だけでなく、土地と労働の重さに支えられて立ち上がる。

また、有島武郎はのちに農場の小作人へ土地を開放したことでも知られる。思想が生活へ触れている作家だからこそ、物語の現実感が骨太に残る。

風景描写を「きれい」で終わらせず、そこで何ができて何ができないかを見ると深まる。自然は癒やしであると同時に、選択を狭める壁として働くからだ。

読むときは、人物の行為を道徳だけで片づけないことだ。環境が何を奪い、何を増幅したかを見ると、行動の必然が立ち上がる。

発表期の焦点は1917〜1920年

代表作の中心は、大正期前半の数年間に濃く集まっている。この時期を追うだけで、作家の問題意識が短距離で深まる流れが見える。

1910年代後半に『カインの末裔』が文芸誌で発表され、生命感と暗さが前面に出た。続いて「小さき者へ」が発表され、家族へ向かう言葉が研ぎ澄まされる。

同じ時期に「生れ出づる悩み」が刊行され、芸術と生活の板挟みが主題化された。視点の違う作品が並ぶため、同じ作家でも別の顔が見えるのが面白い。

やがて『或る女』が、先行連載作の改稿を含めて書物として形を整える。長い時間をかけて磨かれた分、心理の揺れが細部まで息をしている。

この前後に『惜みなく愛は奪ふ』が思想の柱として立ち、背骨が明確になる。さらに「一房の葡萄」が発表され、表現の幅が童話へも広がった。

短期間に題材と形式が変わるのに、底の問いはぶれない。この密度が、代表作が並んで語られる土台になっている。

長編・中編・評論が近接するので、読み比べるほど全体像がつかみやすい。

まずはこの期間の主要作に触れると、迷いが少ない。

主題は「自由」と「関係」の両立

有島武郎の代表作で自由は、気ままさではなく代償を払う選択として描かれる。望むほど孤独が増え、守るほど自己が削れるという逆説が物語の軸に置かれる。

恋愛や家族は、癒やしだけでなく、社会の目や制度と結びついて重みを増す。人物は理屈で勝てない状況に追い込まれ、捨てるものと抱えるものを迫られる。

「小さき者へ」には、愛情の柔らかさと同時に、厳しさが混ざった言葉が並ぶ。守ろうとするほど、相手の自由を縛ってしまう怖さも、隠さず書かれる。

『或る女』では、自己評価を守ろうとする衝動が、関係を壊すほど強くなる。『カインの末裔』では、暮らしの圧力が関係を荒らし、人を孤立へ押しやる。

この主題を思想の言葉で支えるのが『惜みなく愛は奪ふ』である。愛と自由が矛盾する場面を拾うと、作品間のつながりが見えやすい。

読みながら「何を守ろうとして壊れたのか」を一行でメモすると理解が進む。関係の崩れは突然に見えて、実は小さな選択の積み重ねで起きている。

作品間を行き来すると、物語の激しさが、単なる劇ではなく問いとして残る。その問いが、読後に自分の生活へ戻ってくる。

有島武郎の代表作から選ぶ必読作品

或る女の読みどころ

本作は、女性の才気と衝動が、恋愛と世間の枠に挟まれて揺れる長編小説だ。連載は大正期の前に行われ、のちに改稿されて書物として形を整えた経緯が知られる。

筋立てだけなら恋の遍歴に見えるが、中心は「自分の価値を自分で決めたい」という欲求だ。その欲求が、結婚や体面の仕組みにぶつかり、言葉と行動のねじれとして表面化する。

読み手は主人公を好き嫌いで判断しやすい。だが、感情が高ぶる直前の沈黙や言い訳に目を向けると、自己防衛の形が見えてくる。

視点が相手側へ移る場面では、同じ出来事が別の色で描かれる。このズレを追うと、社会が一人の生をどう形づくるかが立体的に浮かび上がる。

読みどころは、主人公が強いほど弱い瞬間がある点だ。誇りが折れそうになる場面で、言葉が荒くなり、関係がほどけていく。

途中で苦しくなったら、一章ぶんだけ間を置き、直前の場面を短く要約して戻るとよい。心理の連続が見えると、長さが負担ではなく推進力に変わる。

最後まで読むと残るのは、勝敗ではなく自由の重さだ。人を縛るものが外側だけでなく内側にもあることが、痛いほど理解できる。

カインの末裔の読みどころ

本作は、開拓の場で生きる農夫の激しい欲望と崩壊を、冷えた筆で追う中編だ。大正期の初めごろに文芸誌で発表され、舞台には北の大地と自然の猛威が置かれる。

題名が示すのは聖書の物語そのものではなく、罪が連鎖する感覚である。暴力や嫉妬が、本人の意思だけでは止められず、暮らしの底で増幅していく。

主人公の行為は救いにくい。それでも描写は、単なる悪人として切り捨てず、追い詰められ方まで示して離さない。

読後に残る暗さは、感情の湿り気より、構造の重さから来る。貧しさ、労働、共同体の目が、人間の選択肢を細らせる過程が骨太に描かれる。

自然の描写は美しいが、同時に容赦がない。この容赦のなさが、人物の内面と響き合い、暴発の瞬間を必然にする。

読みどころは、暴力の場面よりも、暴力へ向かう前の沈黙や視線の硬さにある。そこで「戻れなさ」が積み上がり、最後の一歩が軽く見えてしまう。

読むときは「かわいそう」か「許せない」かで止めないことだ。何が人を怪物にし、何が最後の一線を守りうるのかという問いが見えてくる。

生れ出づる悩みの読みどころ

本作は、芸術への渇望と生活の責任の間で揺れる青年の心を描く物語だ。大正期の代表作の核をなす作品として位置づけられ、語りの近さが強い余韻を残す。

語り手が青年の手紙や絵に触れる構図が、才能に向き合う痛みを近くする。「描きたいのに描けない」「稼がないと生きられない」という矛盾が、日々の労働で尖る。

モデルが木田金次郎とされる点は、作品を現実へ結びつける話題として語られてきた。ただし重要なのは実在性ではなく、才能を信じる心が摩耗する感覚そのものだ。

青年は理想へ突進できない自分を恥じ、同時に家族を見捨てられない。この板挟みが、夢を語る言葉を甘くせず、読む側の胸にも刺さってくる。

読みどころは、励ましの言葉が常に正しいとは限らない点にある。善意さえ人を追い詰めることがあるという苦さが、静かに残る。

読後には、才能を「持つ」ことの喜びより、「続ける」ことの重さが残る。その重さを抱えたまま生きる姿が、派手さなしに強い余韻を作る。

読み返すと、青年の言葉より、語り手の揺れのほうが刺さることもある。二人の距離が変わって見えるほど、読者の側も変化している。

小さき者への読みどころ

本作は、幼い子へ向けた手紙の形で綴られた文章として知られる。大正期に書かれた文章の一つとして、家族へ向かう言葉の鋭さが際立つ。

語り口はやさしいだけではない。「守りたい」という願いと、「人生は厳しい」という認識が同じ行でぶつかり合う。

そのため読み味は痛いが、きれいごとで子を包まない誠実さがある。親の愛情には、抱きしめる力と、突き放してでも立たせる力が同居するからだ。

文章は短いが、嘆きと決意が交互に現れ、読む側の立場も揺さぶられる。慰めの言葉がすぐに戒めへ変わるところに、現実を見すえる目がある。

読みどころは、言葉が「完成した教え」になっていない点だ。親も迷い、泣き、立て直しながら書いているから、読む側も一緒に揺れる。

短い文章でも、作者の思想と感情が濃縮され、代表作として語られてきた。長編に入る前に読むと、以後の作品に通う「自由の代償」の感覚がつかみやすい。

読み返すたびに、響く行が変わるのも特徴だ。子の側、親の側、どちらの視点でも、言葉の重さが違う形で残る。

一房の葡萄の読みどころ

本作は、子どもの小さな罪と後悔、そして赦しが戻る瞬間を描く短い物語だ。大正期に児童雑誌の赤い鳥で発表され、創作童話の第一作とされることが多い。

舞台は学校で、羨望が盗みにつながる。だが物語は、悪い行いを罰するだけで終わらず、尊厳を守る叱り方を示す。

印象的なのは、子どもが自分の弱さを自分で見つめる過程だ。周囲の視線が痛いほど、心は小さくなり、逃げたい気持ちが膨らむ。

そこで大人が示すのは、怒りの爆発ではなく、責任の引き受け方である。許すことは甘やかしではなく、次の一歩を作る行為だと伝わる。

読みどころは、教師や友人の反応が、子どもの未来を左右するほど重い点にある。一度の失敗を「その子の本性」にしない態度が、物語の救いになる。

読み終えると残るのは、道徳の結論ではなく、関係が回復する温度である。短い中に、罪と恥を抱えた人間へのまなざしが、やわらかく置かれている。

童話だから軽いわけではない。代表作として挙げられる理由は、読者の年齢に関係なく痛点へ届くからだ。

惜みなく愛は奪ふの読みどころ

本作は、愛を感情の美徳ではなく、人を動かす根源的な力として捉える評論だ。大正期に発表され、のちに書物として広く読まれ、思想の柱として扱われてきた。

ここでいう愛は、やさしさだけではない。外から与えられた価値に流されず、自分の生を取り戻すために「奪う」局面も含む。

言い方は過激に見えるが、自由がきれいごとで済まない現実を言語化している。小説で描かれる激しい選択が、なぜ必要になるのかの補助線になる。

本作は、相手を傷つけることを勧める文章ではない。むしろ、自分の中の欲望や恐れを見ないふりにしない姿勢を求めている。

読むときは「愛=やさしさ」という固定観念をいったん外すと入りやすい。奪うという言葉を、支配ではなく、自立へ向かう切実さとして読むと輪郭が整う。

人物の過剰さが苦手でも、この評論を読むと輪郭が整うことがある。価値観の土台が見えると、行動の背後にある必死さが理解しやすい。

読むときは、主張の是非を急がないことだ。「自由を得るには何を手放すのか」という問いとして受け取ると深く響く。

有島武郎の代表作を迷わず味わう読み方

初めてなら「短い名作→長編」の順

初読で迷いやすいのは、長編の心理描写が濃く、人物の行動に置いていかれる点だ。だから入口は短い文章から入ると、作者の調子を体に入れやすい。

「小さき者へ」は言葉が短いぶん、主題が逃げない。「一房の葡萄」は場面が小さいぶん、罪と赦しの回復がはっきり見える。

その後に「生れ出づる悩み」を挟むと、思想と物語の接点がつかめる。最後に『或る女』へ進むと、同じ問いが最大のスケールで展開する。

もし暗い物語が苦手なら、童話から入るのも手だ。逆に社会の圧力に興味があるなら、『カインの末裔』を早めに読むと刺さりやすい。

短編を読んだら、気になった一語だけでもメモしておくと、次の作品で回収される。同じ語が違う状況で出るとき、作家が何を繰り返し考えているかが見える。

一気読みがつらいときは、毎回「ここまで」と区切りを決めて読む。区切りがあるだけで、長編の重さはぐっと扱いやすくなる。

読む順番に正解はないが、負担を小さくする工夫はできる。短編で手触りをつかんでから長編へ進むと、読後の納得が増しやすい。

あらすじだけで誤解しやすい落とし穴

代表作は事件だけを並べると、「奔放な恋」や「荒くれ者の破滅」に見えがちだ。だが中心は事件の派手さではなく、追い詰められ方と自己防衛の言葉である。

人物が何を恐れ、何を守ろうとしたかを見ると、同じ行動が別物に見える。とくに『或る女』は恋愛遍歴ではなく、自己評価をめぐる闘争として読める。

『カインの末裔』もまた、悪人譚で終わらせると肝心な圧力が抜け落ちる。暮らしの条件が狭まるほど、暴力が合理化されていく過程に目を向けたい。

登場人物に共感できないときは、共感を目標にしないと楽になる。行動の理由を観察し、どこで言葉が破綻したかを追うだけで読みは深まる。

また、作者が読者に「どう思うか」を突きつける場面がある。そこでは結論を急がず、いったん保留して読み終えてから戻ると視野が広がる。

もう一つの落とし穴は、語り手の距離を見落とすことだ。冷たく見える文も、突き放しではなく、判断を読者へ渡す工夫である。

要するに、人物を「いい人・悪い人」で片づけないことだ。判断を保留して読み進めるほど、作品が問いとして開いてくる。

テーマ別に拾うと理解が深まる

有島武郎の代表作は、作品ごとに主題が変わるというより、同じ問いが角度を変えて現れる。自由を求めるほど孤独が増え、関係を守るほど自己が削れるという綱引きが底にある。

「生れ出づる悩み」では、才能と生活の綱引きが前面に出る。「小さき者へ」では、家族を守る責任が、言葉を厳しくしていく。

『或る女』は恋愛の形を借りて、社会の枠と自己評価が衝突する。『カインの末裔』は暮らしの圧力が関係を荒らし、孤立を生む仕組みを見せる。

『惜みなく愛は奪ふ』は、その衝突を思想の言葉で言い切ろうとする。童話の「一房の葡萄」も、別の形で「関係が戻る条件」を描いている。

たとえば「恥」「誇り」「赦し」といった語に印をつけると、作品間で連絡が取れる。同じ語でも意味が少しずつ変わるので、変化を追うだけで理解が深まる。

矛盾して見える主張が出ても、それは迷いの記録として読むと整う。作品は結論の宣言ではなく、結論へ向かう途中の揺れを残している。

複数作をテーマでつなぐと、単発の感想が線になる。線になると、人物の過剰さが「その人の必死さ」として受け取れる。

まとめ

- 有島武郎の代表作は、自由を求める心と関係の痛みを同時に描く

- 代表作の厚みは大正期前半に集中し、問題意識が連続している

- 『或る女』は自我と社会の衝突を、女性の生で浮かび上がらせる

- 『カインの末裔』は開拓の現場を背景に、暴力と貧しさの構造を問う

- 「生れ出づる悩み」は才能と生活の板挟みを、若者の声として刻む

- 「小さき者へ」は家族への手紙として、愛の厳しさも含めて示す

- 「一房の葡萄」は童話の形で、罪と赦しが戻る瞬間を描く

- 『惜みなく愛は奪ふ』は小説の背後にある思想の骨格を言葉にする

- 初読は短い作品から入り、段階的に長編へ進むと迷いにくい

- 感想は人物の一つの選択に焦点を当てると深まりやすい