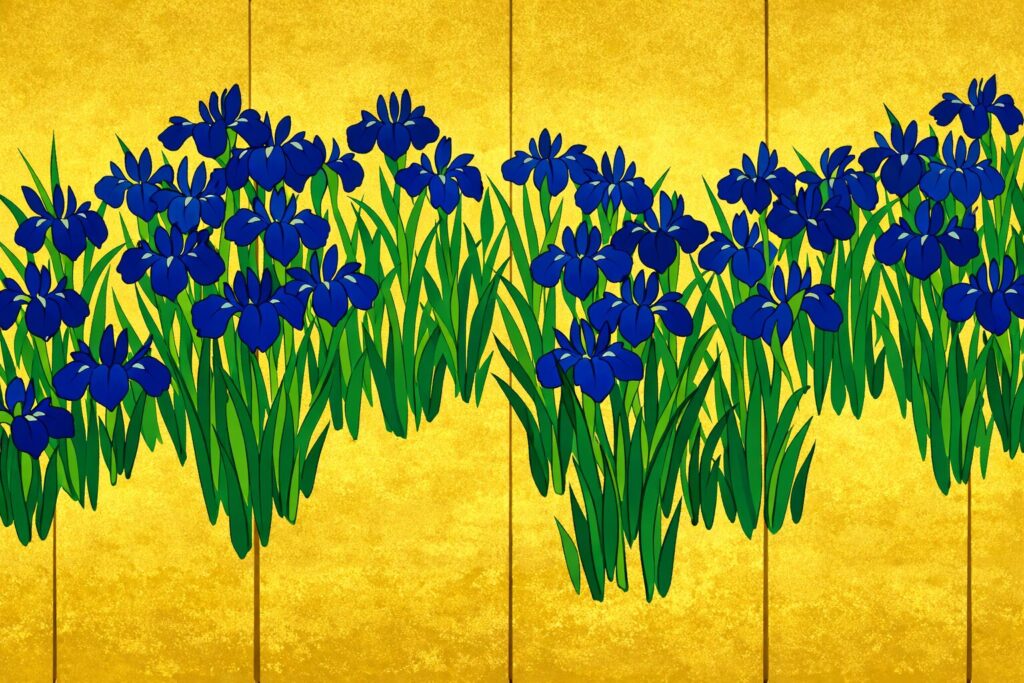

金地に青がきらりと立ち上がる。尾形光琳の「かきつばた」は、花だけで風景をつくり、視線の動きまで導く屏風絵だ。旧五千円札の図柄で覚える人も多く、身近な国宝として親しまれてきた。

正式名は国宝「燕子花図屏風」。紙本金地着色の六曲一双で、各隻は縦約151センチ・横約359センチの大画面になる。群青と緑青の二色が金地に映え、金の輝きで季節の光まで変わって見える。左右二隻で花の波が続くように感じられる。

似た花の名が多く、菖蒲やあやめ、花菖蒲と混同されがちだ。かきつばたは湿地や水辺に群れ、花びらの模様と育つ場所に手がかりがある。題材が分かると、金地の余白が水の気配に変わる。

橋も人物も描かれないのに、『伊勢物語』の八橋を思わせると言われる。折句の和歌の記憶と、反復の構図が重なるからだ。装飾性と技法を押さえるほど、知るほど見え方が増え、目の前の静けさが深く響いてくる。

尾形光琳のかきつばたが指す作品

作品名は国宝「燕子花図屏風」

尾形光琳のかきつばたは、国宝「燕子花図(かきつばたず)屏風」を指す呼び名として広まっている。根津美術館の所蔵品で、国宝の公開があるたびに大きな話題になり、美術の入口としても親しまれてきた。

作品名の「燕子花」は、杜若を漢字で表した語だ。古典の和歌でも題材になる花で、読みと字面が結びつきやすい。題名そのものが主題を示すため、作品の印象がぶれにくいのも特徴になる。

紙本金地着色の六曲一双で、総金地の上に群青と緑青だけで花の群生を置く。岩絵具の濃淡で花と葉に差をつけ、色の対比が鮮烈だ。各隻は縦約151センチ、横約359センチの大画面で、十二扇の連なりが湿地の広がりを一続きに感じさせる。

橋や人物、遠景の山水は描かれない。題材を説明する道具を削ぎ、花の形と配置だけで場の気配を立ち上げる。一部には型紙の反復利用も指摘されるが、顔料の特性を生かした花弁のふっくらした表現が残り、近づくほど筆の介在が見えてくる。

制作年代と光琳の立ち位置

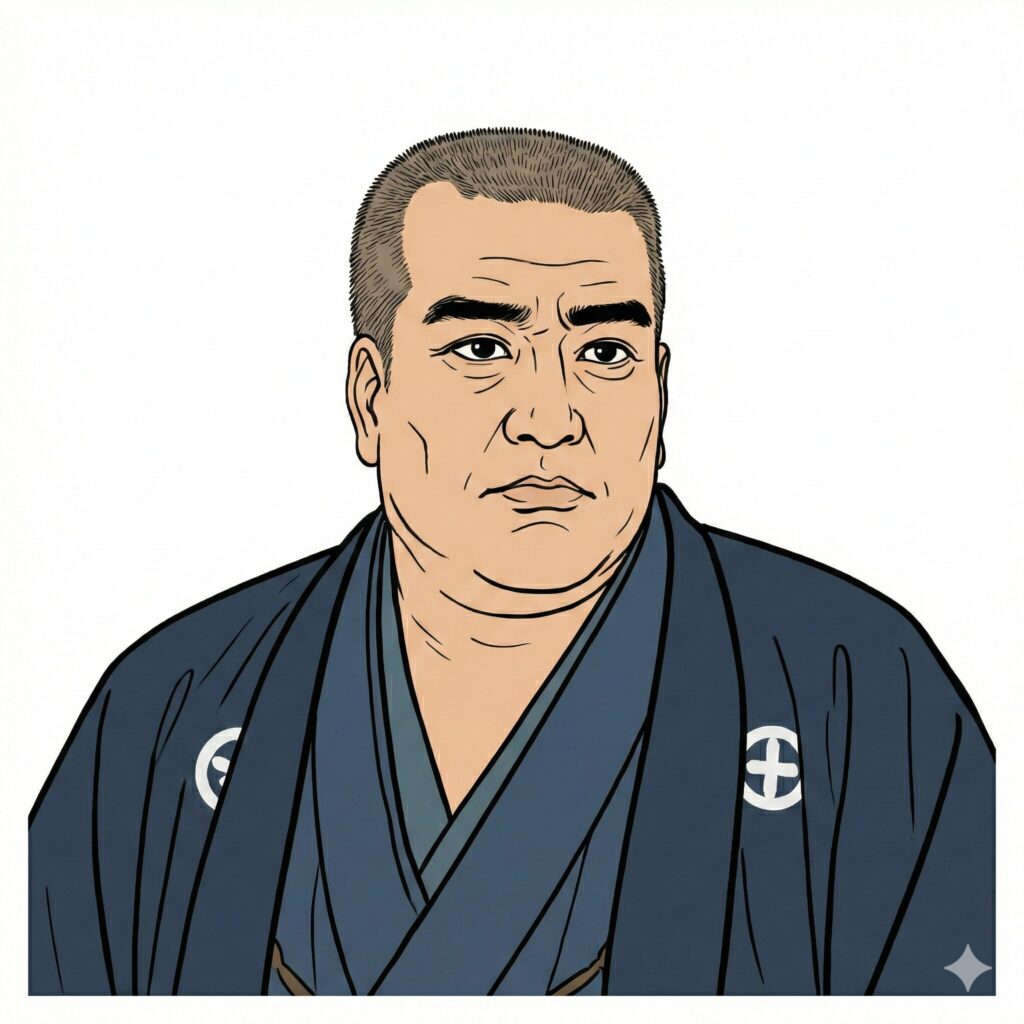

この屏風は江戸時代の作品で、十八世紀初頭ごろに制作されたとされる。年記や制作事情が明確に残るわけではなく、様式や周辺資料から時期が推定されている点は押さえておきたい。作者の尾形光琳は1658年生まれ、1716年没で、元禄から享保にかけて活躍した。

光琳は京都の高級呉服商の家に生まれ、暮らしの中で配色や文様、季節の意匠に触れて育った。絵を描く目と、意匠を組み立てる目が同時に育ったことが、花を「景色」より先に「構成」として捉える発想につながる。屏風という生活道具に向いた表現である理由もここにある。

先行する俵屋宗達の表現に学びつつ、自分の時代の感覚で整理し直した画家だ。筆致のにじみや金銀地の扱いを生かしながら、配置はさらに明快になる。大きな余白と反復を恐れず、視線が気持ちよく流れる設計にまで高めた点が光琳の更新と言える。

光琳の仕事は、絵画・書・工芸が交差する琳派の中心に置かれる。弟の尾形乾山が陶芸で意匠を展開し、同じ感覚が別の素材へ広がったことも象徴的だ。燕子花図屏風が「日本の装飾絵画」を代表する一作と評されるのは、その交差点を一枚で見せるからである。

画材と形式が生む豪華さ

燕子花図屏風は紙本金地着色で、金箔を押した地の上に岩絵具で描く。金地は豪華さの象徴であると同時に、光を反射して画面の空気を変える装置でもある。水面にも空にも見える曖昧さが、余白の意味を支える。照明や時間帯で、同じ青でも深さが揺れる。

群青は花弁に厚く置かれ、濃淡が花の起伏をつくる。緑青は葉に勢いを与え、湿地の生命感を立ち上げる。岩絵具は鉱物由来で粒子感が残り、光を受けると奥行きが生まれやすい。色数を絞ることで、金・青・緑の対比が最大化され、遠目の印象が強くなる。

屏風は六枚の扇を折りたたむ構造を持ち、折れが自然な区切りとリズムを生む。六曲一双なら扇は十二枚で、視線は右から左へ波のように流れる。光琳はその区切りを味方にし、花の群れを扇ごとに分節しながら、全体としては連続する帯へまとめ上げた。

左右二隻を並べると、花の群生が視界いっぱいに広がる。平面を超えて部屋の一角に景色を立てるのが屏風の力であり、金地の余白が空間そのものと呼応するため、実物の前では「絵の中に入る」感覚が起きやすい。 (国指定文化財データベース)

伊勢物語「八橋」との関わり

この屏風の背景としてよく語られるのが『伊勢物語』第九段「東下り」だ。旅の途中、三河国の「八橋」で沢に咲くかきつばたに出会い、都を思う心が揺れる場面として知られる。八橋は八つの橋が架かる景として語られ、地名としても記憶されてきた。

物語では「かきつばた」の五文字を句頭に据えた折句の和歌が詠まれる。歌は「から衣 きつつなれにし つましあれば はるばる来ぬる 旅をしぞ思ふ」で、旅と別れの感情が凝縮している。花の名が歌の仕掛けになるため、かきつばたは文学的な象徴になった。

ただし燕子花図屏風には、橋も旅人も描かれない。場面を説明する要素を捨て、花の印象だけを抽出した構成だ。だから古典を知る人は八橋を補い、知らない人は花の波として受け取れる。読みが固定されないところが強い。

八橋を主題にした図では、ジグザグの橋が描かれる例も多い。光琳にも橋を描き込む「八橋図屏風」が伝わり、主題の扱い方が対照的だ。橋を消してなお物語の匂いが残るのは、花の反復が記憶の鍵になっているからである。 (ウィキペディア)

尾形光琳のかきつばたの見どころ

金地の余白が「水面」になる

見どころの核心は、花そのものと同じくらい「余白」にある。金地の面積が大きいのに、寂しくは見えず、むしろ花の密度が増したように感じられる。最初に胸に入るのは、花より先に訪れる静けさだ。空白が画面の主役の一部になっている。

花の群れは余白に沿って配置され、湿地の流れを暗示する。水を直接描かずに、水の気配を立てるやり方だ。金色は光を跳ね返し、見る位置によって水面の反射のようにも、夕暮れの霞のようにも変化する。風が通る感覚まで、余白が担う。

屏風は折れを持つため、余白に影が落ちる。影の差が金地の明暗をつくり、花の置かれた場所に奥行きが生まれる。平面の装飾に見えて、実は「部屋の光」を取り込む仕組みになっている。立つ位置を変えると輝きが移り、時間が流れる。

余白が広いから、わずかな筆のにじみや色の差がよく響く。群青の花弁が冷たく立ち、緑青の葉が湿り気を帯びる。描かれていない部分があるからこそ、描かれた部分が強くなるという逆転がある。余白を追ううちに、花が一つの音楽のように連なって聞こえてくる。

群青と緑青の二色が刺さる理由

配色の中心は群青と緑青で、ほかの色をほとんど使わない。色数を増やさないから、目は迷わず花へ向かい、画面の読み取りが速くなる。花の芯や細かな陰影を描き込みすぎないため、形が記号のように明快に残る。装飾絵画の強さは、この単純さから生まれている。

群青は花弁に厚く置かれ、濃淡がそのまま起伏になる。鉱物由来の岩絵具は粒子感が残り、光を受けると奥行きが出やすい。金地の輝きとぶつかり合うことで、青の冷たさがいっそう冴える。離れて見れば青が面として響き、近づけば粒子のきらめきが見えてくる。

緑青は葉に勢いを与える。線で細く描くというより、面でぐっと押し出すため、茎葉が風にあおられるように見える。濃い緑と淡い緑が交互に現れ、単調にならない呼吸が生まれる。葉の重なりは簡略なのに、湿地の厚みは失われない。

金・青・緑の三つが作る対比は、遠くからでも一瞬で届く。さらに金地の明るさが背景の温度を上げ、青の冷たさを引き立てる。近づけば絵の具の盛り上がりや刷毛の跡が見え、同じ色でも表情が複数あると分かる。色を絞ったからこそ、質感の差が主役になるのだ。

反復と変化が生むデザイン性

花のまとまりが繰り返され、画面に拍子が生まれる。部分的に型紙を用い、似た形を反復した可能性が指摘されるのは、この規則正しさゆえだ。京都の呉服の文様を思わせる整い方で、自然の群生を「意匠」として読む視点を与える。反復があるから、見る側はリズムに乗れる。

ただし同じ形の連打では終わらない。向き、間隔、花の重なりが微妙にずれ、規則の中に揺らぎがある。群青の濃淡や輪郭の崩し方も少しずつ違い、同一の形でも表情が変わる。生き物はまったく同じ姿で並ばないという感覚が、計算の上に残されている。

屏風の折れ目も反復の装置になる。扇ごとに区切られることで、同じ花でも見え方が変わり、視線が自然に次の面へ移る。折れの角度で金地の輝きが変わるため、規則的な配置がさらに動いて見える。十二扇の連続が、波のようなリズムを生む。

左右二隻を見比べると、花の根元を見せる部分と切り詰める部分が交互に現れ、距離感が変化する。余白の幅も少しずつ揺れ、花が息をする間が生まれる。図案でありながら単調にならず、眺める時間が長いほど構成の工夫が効いてくる。

たらし込みと筆致の立体感

琳派でよく語られる技法に、たらし込みがある。塗った絵の具が乾かないうちに別の色を落とし、にじみや溜まりで質感をつくる方法だ。輪郭線に頼らず、色そのものの変化で立体感を出せる。宗達の作品でも見られる表現で、光琳が学んだ語彙の一つとされる。

燕子花図屏風でも、花弁のふくらみや葉の湿り気に、にじみや濃淡が効いていると説明されることが多い。遠目には平らな図案に見えるのに、近づくと表面が揺れて見えるのは、この効果があるからだ。にじみは偶然だけでなく、金地の静けさの中で青と緑を生かす計算でもある。

筆致もまた重要だ。葉は一気に引かれたような勢いがあり、筆の始まりと終わりがそのまま動きになる。花弁は厚く置かれ、絵の具の盛り上がりが光を吸って深く沈む。色の重みがあるから、花が風に揺れても根は水に食い込むように感じられる。

離れて見ると模様、近づくと絵画という二つの顔が切り替わる。屏風は距離を変えながら見る道具で、その性質が技法の面白さを増幅する。平面の設計と手の跡がせめぎ合い、見るたびに「模様」と「生き物」が入れ替わる。長く見ても飽きにくいのは、その切り替えがあるからだ。 (ウィキペディア)

尾形光琳のかきつばたを深く楽しむ

杜若という植物を取り違えない

かきつばたはアヤメ科の多年草で、水辺や湿地に群生する。植物図鑑では学名を Iris laevigata とし、浅い水の近くに根を張る性質が説明される。初夏に咲く花として親しまれ、群れて咲く姿が景色になる。作品の余白が水面に見えるのは、題材の生態とよく響き合う。

名前が似る「あやめ」や「花菖蒲」との取り違えは多い。一般には、あやめは乾いた草地にも育ち、花びらの模様が網目状に見えるとされる。かきつばたは白い筋が目立つと言われ、育つ場所も湿り気が強い。つまり花の模様だけでなく、立つ場所の違いを合わせて見ると整理しやすい。

花菖蒲は園芸品種が多く、模様も形も幅が広い。季節の行事や言葉の連想で、別の花の名が混ざることがある。端午の節句の「菖蒲」と近い響きも、混同のきっかけになりやすい。題材名を丁寧に区別するだけで、作品の読みが安定する。

題材を正しく押さえると、金地の余白が「何もない空間」から「水のきらめき」へ変わる。さらに『伊勢物語』の折句の仕掛けも腑に落ち、題名の意味が具体的になる。花の知識は細部のためではなく、画面全体の見え方を変える鍵になる。 (ノースカロライナ植物ツールボックス)

琳派の流れで見る光琳の更新

琳派は、金銀地のきらめきと大胆な省略、意匠化された形で知られる。絵画でありながら、調度や工芸の感覚と地続きで、生活の場に置かれることを前提にした美が育った。屏風や襖が得意分野になるのも自然だ。

源流として本阿弥光悦や俵屋宗達の名が挙げられ、光琳はその装飾性を受け継ぎながら整理し直した画家とされる。私淑によって先人の表現を学び、時代の好みに合わせて更新していく流れが、琳派の特徴の一つである。こうした継承は後の世代にも受け継がれたとされる。

燕子花図屏風は、絵とデザインの境界を歩く作品だ。構図は幾何学的に明快で、反復が画面を支配する。その一方で、岩絵具の厚みやにじみが残り、手の跡が消えない。設計と偶然がぶつからず共存している。

この二重性が、古典を知らない目にも届く理由になる。花の並びを模様として楽しめ、知識がある人は八橋や和歌を思い出して層を足せる。入口が複数あるという点で、琳派らしさが分かりやすく現れた一作と言える。

「八橋図屏風」との比較で見える差

光琳の作品には、橋を描き込む「八橋図屏風」も伝わる。題材は同じく八橋とかきつばただが、構図の中心にジグザグの橋が現れ、画面の骨格をはっきり示す点が目立つ。花の群れは、橋のリズムに合わせて配置される。並べて思い出すと差が際立つ。

橋は斜めに走り、視線を強制的に動かす。木の質感や湿り気をにじみで表すと説明されることもあり、物語の舞台を具体的に思い浮かべやすい。八橋という地名のイメージが、視覚の形として立ち上がる。

それに対して燕子花図屏風は、橋を消して花だけを残す。物語の鍵になる要素を減らし、花の反復そのものを主題にするため、抽象性が一気に増す。知識がなくても「青と緑の波」として受け取れるのは、この引き算があるからだ。

同じ題材でも、足し算と引き算で景色は別物になる。橋を置けば物語が前に出て、消せば記憶が後ろから匂ってくる。二つを行き来すると、光琳が主題を固定せず、構図の実験で表現の幅を広げた画家だと実感できる。 (The Metropolitan Museum of Art)

実物鑑賞のコツと展示の楽しみ

屏風は写真より実物で印象が変わりやすい。金地が周囲の光を拾うため、展示室の明るさや見る角度で輝きが移り、群青の深さまで揺れて見える。金箔の面が時に鏡のように反射し、花が浮いたり沈んだりする感覚が起きる。画面が固定された画像では、この変化が伝わりにくい。

近づくと岩絵具の粒子や盛り上がり、筆跡が見え、花弁の重みを感じる。離れると反復が一つの波になり、湿地の広がりが立ち上がる。左右二隻のつなぎ目や扇の折れを意識すると、構図の設計がより明確になる。距離を変えるだけで情報の層が入れ替わるため、歩きながら見るのが合う。

公開は季節に合わせて行われることが多く、春の企画で紹介される機会が知られている。庭園の花と呼応する場面に出会うと、題材が「植物」から「空間」へ広がる。名品ゆえに展示替えがあり、非公開の期間も生じる。展示の時期や期間は年ごとに変わる。

混雑しても、最初に全体を一息で眺めると構成がつかめる。その後で花の一つに寄り、最後に余白だけを見ると金地の静けさが残る。余白が水面や風の気配として働き、描かれていない部分が主役になる。そこに気づいた瞬間、尾形光琳のかきつばたは「花の絵」から「空間の絵」へ変わる。 (根津美術館)

まとめ

- 尾形光琳のかきつばたは国宝「燕子花図屏風」を指す呼び方として広まっている

- 紙本金地着色の六曲一双で、群青と緑青が金地に強く映える

- 各隻は縦約151センチ・横約359センチの大画面で、連続する群生を作る

- 橋や人物を描かず、花の印象だけを抽出する省略が作品の核になる

- 金地の余白は水面のように働き、光で表情が変わる

- 岩絵具の粒子感と濃淡が、二色でも豊かな質感を生む

- 反復と微差の配置で、図案性と自然の生気が同居する

- たらし込みなどのにじみが、花弁と葉に湿り気と厚みを与える

- かきつばたは湿地に群生する植物で、あやめや花菖蒲とは性格が異なる

- 実物は距離と角度で見え方が変わり、余白に注目すると理解が深まる