九条兼実は、平安末から鎌倉初期にかけて朝廷の中枢を動かした摂政・関白である。藤原忠通の子として生まれ、九条家の祖となった。官位は従一位、太政大臣にも至った。

源頼朝と結び内覧を得て、摂政から関白へと進む一方、建久七年(1196)の政変で失脚した。後鳥羽天皇の中宮となった娘任子を通じて外戚の地位も得たが、源通親らの台頭で流れが変わった。

兼実の日記『玉葉』は、長寛二年(1164)から正治二年(1200)までの記録が伝わる。宮廷儀礼の手順だけでなく、人事や訴訟、政局の緊張も書きとめる。朝廷側の視点で源平の争乱や幕府成立期を追える点が大きい。政治判断の息づかいも残る。

政治家としての顔だけでなく、和歌や学問を愛し、藤原俊成・藤原定家ら文化人の後ろ盾にもなった。晩年は念仏信仰を深め、法然に教えを求め、『選択本願念仏集』の成立に関わったとも伝わる。兼実の軌跡は時代の変わり目を映す。

九条兼実の生涯と出自

生年・家系と九条の家名

九条兼実は久安五年(1149)に生まれた。父は摂政・関白の藤原忠通で、母は藤原仲光の娘とされる加賀である。摂関家の血統に連なるが、母方は家女房の系統でもあり、当時の宮廷社会では複雑な立場だった。幼い頃から儀礼や文書の作法を身につける環境にあった。

同母弟には太政大臣となる九条兼房、天台座主として名高い慈円らがいる。異母の兄弟姉妹には近衛基実や松殿基房、皇嘉門院聖子らが含まれ、政界と寺社、后妃の世界が近い距離で交差していた。摂関家の内部は一枚岩ではなく、家筋と外戚関係が人事を左右した。

兼実は父から京都の九条の地を譲られ、邸を構えたことが「九条」の家名につながる。家名は住所や所領と結びつき、政治的な基盤にもなる。九条殿・九条第と呼ばれる邸宅は、公家社会における象徴的な拠点だった。のちに月輪殿と称される住まいも、この地に関わって語られる。

兼実は五摂家の一つ九条家の祖として位置づけられる。さらに九条家から分かれた一条家・二条家を含め、いわゆる九条流の起点ともなる。個人の栄達だけでなく、家の制度を形にした点が大きい。後代の宮廷政治で九条流が持った影響力は、この出発点に支えられている。

昇進の背景と摂関家内部

兼実は十歳前後で元服し、若年のうちに公卿の道へ入った。永暦元年(1160)に従三位となり、ほどなく内大臣、さらに右大臣へと進む。摂関家の子として、位階と官職が早く整う典型的な出世でもある。

ただし昇進の速さは、安定した政権基盤を意味しない。院政のもとで実権を握るのは後白河院であり、平氏も強い影響力を持った。兼実は松殿基房や近衛基通のように権力側へ巧みに寄り添うタイプではなく、無理に色を付けない姿勢を選びやすかった。

父忠通の死後、摂関家は家中の序列や外戚関係をめぐって揺れる。兼実自身も、兄弟や従兄弟の近衛家と競い合う位置に置かれた。朝廷の高官であっても、誰が天皇の外戚となるかで発言力が変わり、政局の波は避けがたい。

こうした環境が、兼実の政治感覚を鍛えた。儀礼を守りつつ、情勢の変化を読み、勝ち馬に飛びつかず機を待つ。後年に頼朝と提携できたのは、短期の流行に呑まれず、長い視点で朝廷の形を考えた経験が下地になった。

平氏政権期の立場と静観

平氏が政界を主導した時期、兼実は有力者でありながら中枢から距離を置くことが多かった。平清盛の強い専制に協力的でなかったとされ、発言が通りにくい局面もあった。表向きは儀礼を保ちつつ、内心では政局の行方を冷静に見ていた。

治承・寿永の内乱で都の支配者が入れ替わると、兼実の姿勢はさらに慎重になる。木曽義仲が入京した時期も、短命を見通して深く組みしない。朝廷の側近として動ける場面はあっても、武力を持たない公家が軽率に旗幟を鮮明にする危うさを知っていた。

一方で、後白河院の諮問に応じて意見を述べる場面もあった。人事や皇位継承をめぐる助言、混乱期の行政の立て直しなど、朝廷の手続きに通じた者として求められたからだ。ただし提案が常に通ったわけではなく、政治の主導権は院や武門へ移っていく。

この「静観」と「関与」の揺れが、兼実の評価を難しくする。決断を遅らせたとも見えるが、宮廷の秩序を守る観点では合理的でもある。後年に武家と結びつき、摂政・関白として表舞台に立つ前段として、この時期の身の置き方が重要になる。

出家後の晩年と称号

建久七年(1196)に政界を追われた後、兼実は表舞台へ戻らず隠棲生活を送った。政治から離れても、九条流の家運を保つ責任は残る。朝廷の人事や寺社の動きに耳を澄ませながら、身辺を整え、次の世代へ望みをつないだ。

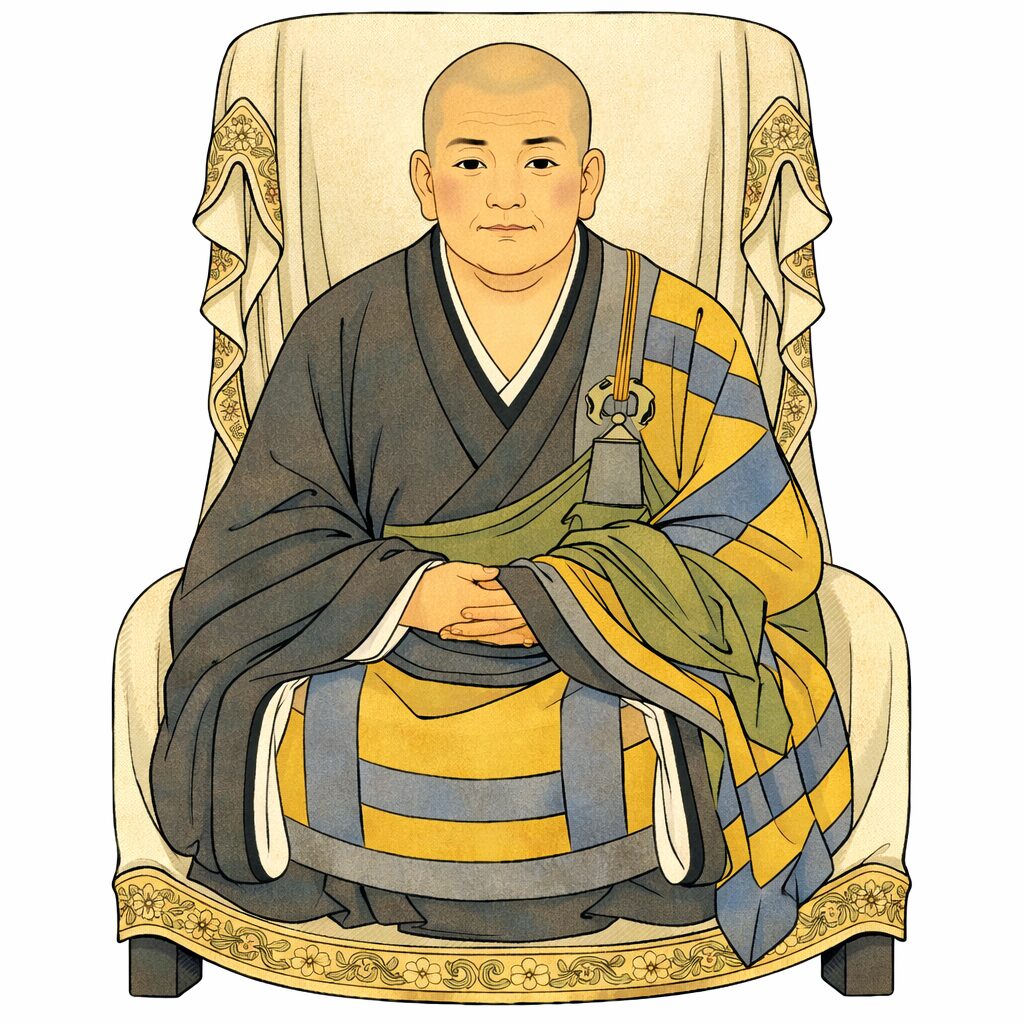

建仁二年(1202)に出家して円証と称した。九条の地に営んだ月輪殿にちなみ月輪関白とも呼ばれる。官職を離れても「関白」の呼称が残るのは、それだけ兼実の政治的存在感が大きかったからだ。没後は後法性寺関白とも称される。

晩年の兼実には、家族の死が重くのしかかった。最も期待した長男良通が若くして没し、次男良経も道半ばで急逝する。残された孫の道家を後継として育てることが、現実的な課題になった。慈円の活躍が九条家の回復を支える面もあった。

承元元年(1207)に没し、九条の法性寺に葬られたと伝わる。政治家としての栄光は短く、後半生は耐える時間が長い。それでも出家後の選択は、権力争いから距離を取り、信仰と家の存続を両立させる道でもあった。

九条兼実と政治の転換期

源頼朝との提携と内覧

平氏滅亡後、武門の代表として台頭した源頼朝は、朝廷の正統な手続きを必要とした。そこで接近した相手が九条兼実である。兼実にとっても、院政と宮廷内の対立の中で孤立しがちな状況を打開する後ろ盾になった。

文治元年(1185)に兼実は議奏公卿となり、内覧の宣旨を受ける。内覧とは、天皇に上がる文書を事前に点検できる立場であり、摂政・関白への足場になる。翌年には摂政となり、藤原氏長者の地位も得て、摂関政治の中心へ戻った。

提携は単なる利害一致ではない。頼朝は武家政権の基礎を固める一方、京の儀礼や官職の体系を軽視できなかった。兼実はその枠組みを守りつつ、武家の力を制度の中へ取り込む道を探った。公武の緊張を和らげる試みでもあった。

この関係は永続ではなく、頼朝側の思惑も揺れる。将軍任官や官位をめぐる交渉が進むにつれ、朝廷内の反発も強まった。兼実が得た権威は頼朝の後ろ盾に支えられ、同時にその支えが薄れた時に脆さも露わになる。

摂政・関白としての政務

摂政となった兼実は、朝廷の官人任用と儀礼の遂行を統べる立場に立った。建久二年(1191)に関白へ移り、摂関としての権限を握る。院政の影響が強い間は思うように動けないが、後白河院の没後は政務の主導権が移り、兼実の全盛期が開けた。

兼実は朝廷の伝統を守る意識が強く、典礼と官職の秩序を重んじた。急激な制度改革より、既存の仕組みを動かして問題をさばくタイプである。武家との関係でも、礼を通じて政治を整える姿勢が見える。ここに公家政治の粘りがある。

同時に、外戚としての地位も狙った。建久元年(1190)に娘任子を後鳥羽天皇の中宮とし、九条家の立場を固める。外戚関係は宮廷政治の要であり、摂関家の権威を支える柱でもあった。だが皇子誕生など、結果が伴うかどうかは別問題である。

政務の実態を知るうえで、兼実自身の記録が助けになる。『玉葉』には人事、訴訟、寺社との調整、武家との往復などが残る。理想と現実の間で揺れながら、朝廷を保たせようとする兼実の苦心が読み取れる。

記録所など制度運用の特徴

兼実の政務で目立つのが、訴訟や文書処理を制度で受け止めようとした点である。文治三年(1187)ごろ、訴訟機関として記録所が置かれたとされ、土地や権利をめぐる争いを扱った。武家の勢力拡大で利害が錯綜する中、書付と先例を重んじる宮廷の技法が発揮された。

記録所は万能ではなく、政治力が伴わなければ裁定は揺らぐ。それでも「争いを手続きに落とす」発想は大きい。武力で押し切るのではなく、文書と裁許で秩序を作る。兼実が武家と向き合うときの基本姿勢がここに出る。

兼実は儀礼の継承にも熱心で、朝廷の作法をまとめた書を残したとされる。行事の次第や除目の慣例、神事の手続きなど、後世の参考になる部分が多い。日記『玉葉』も、政治日記であると同時に有職故実の記録としての性格を持つ。

制度と典礼を守ることは、変化の時代には守勢にも見える。だが、秩序の基盤が崩れると政治は空回りする。兼実は古い枠組みを手入れしながら、新しい力をそこへ収めようとした。成功と限界の両方が、転換期の政治の現実である。

建久七年の政変と失脚の要因

建久七年(1196)十一月、兼実は関白を罷免される。これが建久七年の政変と呼ばれる事件である。同時に、後鳥羽天皇の中宮であった娘任子も宮中を離れることになり、九条家の勢いは一気に後退した。後任の関白には近衛基通が就いたとされる。

背景には、外戚として台頭した源通親の存在がある。通親は天皇の近臣を束ね、宮廷人事を掌握していった。兼実は典礼と官職の秩序を重んじる一方、近臣政治の機微では後れを取ったとみられる。朝廷内部の力学が変わったのである。

もう一つの要因は、皇位継承をめぐる流れだ。任子が皇子を得られず、通親の養女在子が皇子を産んだことで、通親側の影響力が増した。外戚の座は政治の中核であり、子の誕生がそのまま政権の天秤を傾ける。兼実の外戚戦略は決定的な支えを失った。

武家との関係も揺らいだ。頼朝の後ろ盾が薄れれば、兼実の権威は支えを欠く。政変は個人の失策だけではなく、院政から武家政権へ移る過程で朝廷の権力配置が組み替わった結果でもある。兼実の失脚は、その転換の痛みを象徴する。

九条兼実の文化・信仰と史料価値

『玉葉』の性格と記録範囲

『玉葉』は九条兼実が長年つけた日記で、長寛二年(1164)から正治二年(1200)に及ぶ記録が知られる。宮廷で起きた出来事を日付順に記すだけでなく、儀礼の作法や人事の細部まで書き込む点が特徴である。公私の記録が混ざるため、当時の空気が伝わりやすい。

政治の大事件だけが価値ではない。たとえば行幸や即位、除目の次第など、手続きの積み重ねが社会を動かす様子が見える。武門が力を増しても、官位や宣旨、儀礼が権威の源であり続けたことが理解できる。兼実が典礼にこだわった理由も浮かび上がる。

現存する写本の伝来も見逃せない。宮内庁書陵部に所蔵される現存最古写本が知られ、朱書部分が兼実の三男良平の筆とされる。親子二代の手が入ることで、日記が家の知識として継承された姿が見える。日記は個人の覚え書きで終わらず、家の財産になった。

『玉葉』は平安末から鎌倉初期の政治・社会情勢を知るうえで欠かせない史料である。兼実が当事者として見聞きした情報が多く、同時代の認識を確かめる材料になる。読み解くときは、書き手の立場や感情も踏まえ、他の記録と照らし合わせる姿勢が要る。

武家史料との読み合わせ

同時代の出来事を知る史料は一つではない。鎌倉側の記録としては『吾妻鏡』がよく知られ、幕府の公式記録に近い性格を持つとされる。一方『玉葉』は朝廷の大物公卿が残した日記で、宮中の目線が濃い。立場の違う二つを並べると、同じ事件でも見え方が変わる。

たとえば官位授与や上洛の評価は、朝廷と幕府で重心が異なる。朝廷では儀礼と文書が中心だが、幕府側は軍事や所領支配の論理で動く。『玉葉』は「なぜその宣旨が必要か」を語り、『吾妻鏡』は「それが鎌倉に何をもたらすか」を語りやすい。差異そのものが歴史の実相である。

読み合わせの利点は、誤解を減らせることだ。日記は書き手の情報網と関心に偏るし、編纂物は政治的意図が入る場合がある。複数の史料で共通する点を押さえ、食い違う点は背景を探る。その作業で、事件の因果や当時の認識が立体的になる。

兼実が頼朝と提携し、そして失脚する過程も、史料の見方で印象が変わる。朝廷内部の人事や外戚争いは『玉葉』が強く、鎌倉側の戦略は他の記録が補う。だからこそ『玉葉』は、武家政権の成立を「京の側から」見るための柱になる。

歌人・文化人の後援

兼実は政治家であると同時に、教養人としても知られる。若い頃から歌道に関心が深く、和歌会や歌合の世界に身を置いた。宮廷では言葉の力が人間関係を動かし、文化的評価が政治的信用にもつながる。摂関家にとって文化は飾りではなく武器でもあった。

とくに藤原俊成、藤原定家父子への支援が語られる。二人は当代随一の歌人であり、後世の歌学にも決定的な影響を残した。兼実は彼らを庇護し、宮廷文化の核を育てた側面がある。政争の只中でも、文化の場は権威の演出装置になった。

兼実自身の詠作も伝わり、歌を通じて感情や価値観が読み取れる。権力の変動、家族の喪失、信仰の揺れといった体験は、日記だけでなく歌の表現にも影を落とす。文化活動は心の避難所であると同時に、家の品格を示す役割も担った。

武家が台頭しても、京の文化は簡単には消えない。むしろ武家はその権威を借り、朝廷は文化によって存在感を保った。兼実はその接点に立ち、政治と文化を同じ手で扱った人物である。『玉葉』に残る行事記事は、その文化的基盤を裏側から支えている。

念仏信仰と法然との関係

兼実の晩年を語るとき、念仏信仰は外せない。貴族社会では寺社との関係が深く、祈りは政治と生活の両方に結びつく。兼実は周囲の反発があっても法然に近づき、教えを求めたと伝わる。権力者が新しい信仰潮流に触れた点は重要である。

家族の死や失脚が、信仰を強めた背景にある。長男や次男に先立たれ、政治的にも孤立が深まる中で、救いを宗教に求めるのは自然な流れでもある。日記には天変地異や吉凶への反応も見え、合理性と不安が同居する当時の精神風景が映る。兼実はその両面を抱えた。

法然の主著『選択本願念仏集』は、兼実の求めによってまとめられたという伝承がある。成立事情には諸説あるが、兼実が後援者の一人であったことは確かとみられる。朝廷の上層が念仏に関心を示したことで、専修念仏の広がりは新しい段階へ進んだ。政治の外側で起きた変化でもあった。

兼実の信仰は、単なる個人の心情にとどまらない。慈円をはじめとする僧侶の兄弟との連携、寺社人事への影響、文化人との交流など、宗教が社会をつなぐ回路として働いた。政治・文化・信仰が一つの人物の中で交わるところに、九条兼実の厚みがある。

まとめ

- 九条兼実は藤原忠通の子で、九条家の祖となった。

- 文治元年に内覧を得て、翌年摂政、建久二年から関白となった。

- 権威の基盤は官位・儀礼・文書であり、制度運用を重んじた。

- 文治三年ごろ記録所が置かれ、訴訟処理の枠組みが整えられた。

- 建久元年に娘任子が後鳥羽天皇の中宮となり、外戚を目指した。

- 建久七年の政変で関白を罷免され、九条家の勢いは後退した。

- 出家して円証と称し、月輪関白・後法性寺関白とも呼ばれた。

- 日記『玉葉』は1164年から1200年の記録が知られ、転換期を映す。

- 『玉葉』は朝廷側の視点が強く、他の史料と照らすと理解が深まる。

- 和歌を愛し、法然の念仏にも関わったと伝えられる。