内村鑑三不敬事件は、1891年(明治24)1月9日、第一高等中学校での教育勅語奉読式をきっかけに起きた騒動だ。たった一度の“礼のしかた”が、社会問題にまで膨らんだ。

焦点は、教育勅語の「宸署(署名と御璽)」がある謄本に対して、どれほど深く礼をしたかという一点に集まる。ここでの所作が「不敬」と受け取られ、批判が噴き上がった。

ただし、内村が“まったく礼をしなかった”とする説明と、“礼はしたが最敬礼ではなかった(薄礼)”とする説明がある。出来事そのものが、見方の違いで語られてきた。

この記事では、①当日の流れ、②なぜ全国規模で燃え広がったのか、③事件後に続いた論争と影響を、順にほどいていく。人物攻撃で終わらせず、争点を見失わないように整理する。

内村鑑三不敬事件の経緯をやさしく追う

1891年1月9日、何が起きたのか

事件が起きたのは、教育勅語が発布された翌年の奉読式だ。第一高等中学校では、勅語を読むだけでなく、宸署のある謄本を式場に安置し、教職員らが拝礼する形がとられた。

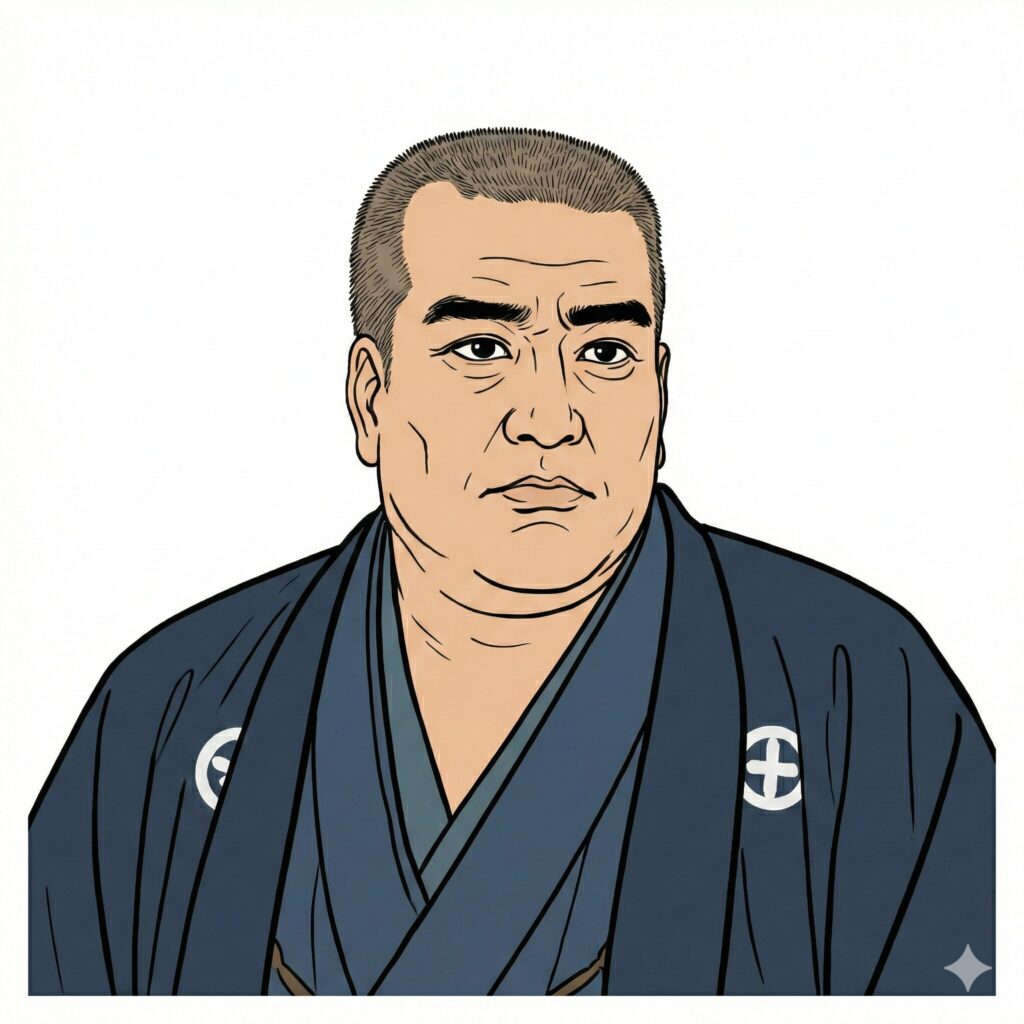

内村鑑三は当時、同校の嘱託教員として勤務していた。式の場で、周囲が期待する「最敬礼」と同じ深さの礼を示さなかったと受け取られ、問題が表面化した。

ここで注意したいのは、礼の“深さ”という形式が、意図の説明より先に独り歩きした点だ。行為の意味が、その場の空気と世論によって決められていった。

だから「一回の動作」なのに大事件になった。式典が国家的な儀礼として扱われていたほど、わずかなズレが許されにくかった。

「拒否」か「薄礼」か—語られ方が割れる理由

辞典類では「奉拝を拒んだ」と説明されることが多い。一方で、当日の礼はしたが最敬礼ではなかった、という形で語る資料もある。ここがこの事件のややこしいところだ。

なぜ割れるのか。第一に、式典の所作は一瞬で、見た人の記憶と解釈に左右されやすい。第二に、礼の深さが“政治的・宗教的メッセージ”として読まれやすい環境だった。

内村側の説明としては、信仰上の良心と国家儀礼の形式のあいだで苦しんだ、という文脈で語られることがある。だが世論の側は、形式のズレを「不敬」と短絡しやすかった。

結局、争点は「礼をした/しない」の二択ではなく、国家儀礼の場で“最大の敬意”をどこまで要求するか、という線引きに移っていった。

なぜ全国的に燃え広がったのか

当時、教育勅語は学校道徳の中心に据えられ、学校儀式の核になっていった。宸署謄本や御真影をめぐる扱いは、学校の規律そのものとして重く受け止められた。

その文脈で、内村の所作は「個人の信念」ではなく「国家への態度」として読まれた。批判は本人だけでなく、キリスト教全体へ波及しやすい土壌があった。

さらに、事件は“教育と宗教”の衝突として語られ、論争の火種になった。新聞・言論の場で取り上げられるほど、評価は過激化し、当事者の生活は追い詰められた。

つまり全国的な騒動になった理由は、礼の一瞬そのものより、それを載せる社会の枠組みが大きかったからだ。

内村鑑三の処遇—職を失うまで

事件後、内村は不敬と非難され、職を失う形になったと説明される。この時点で重要なのは、学校という公的空間での“儀礼”が、個人の良心より優先されやすかった点だ。

制度が個人を守るというより、個人が制度に合わせることが求められた。内村にとっては、仕事だけでなく、社会的信用や人間関係まで一気に揺らぐ局面だった。

ここで終わらず、事件後の論争と思想形成につながっていく。次章では、その「あと」に何が起きたのかを整理する。

内村鑑三不敬事件の影響と論点を整理

反キリスト教の世論と「教育と宗教」論争

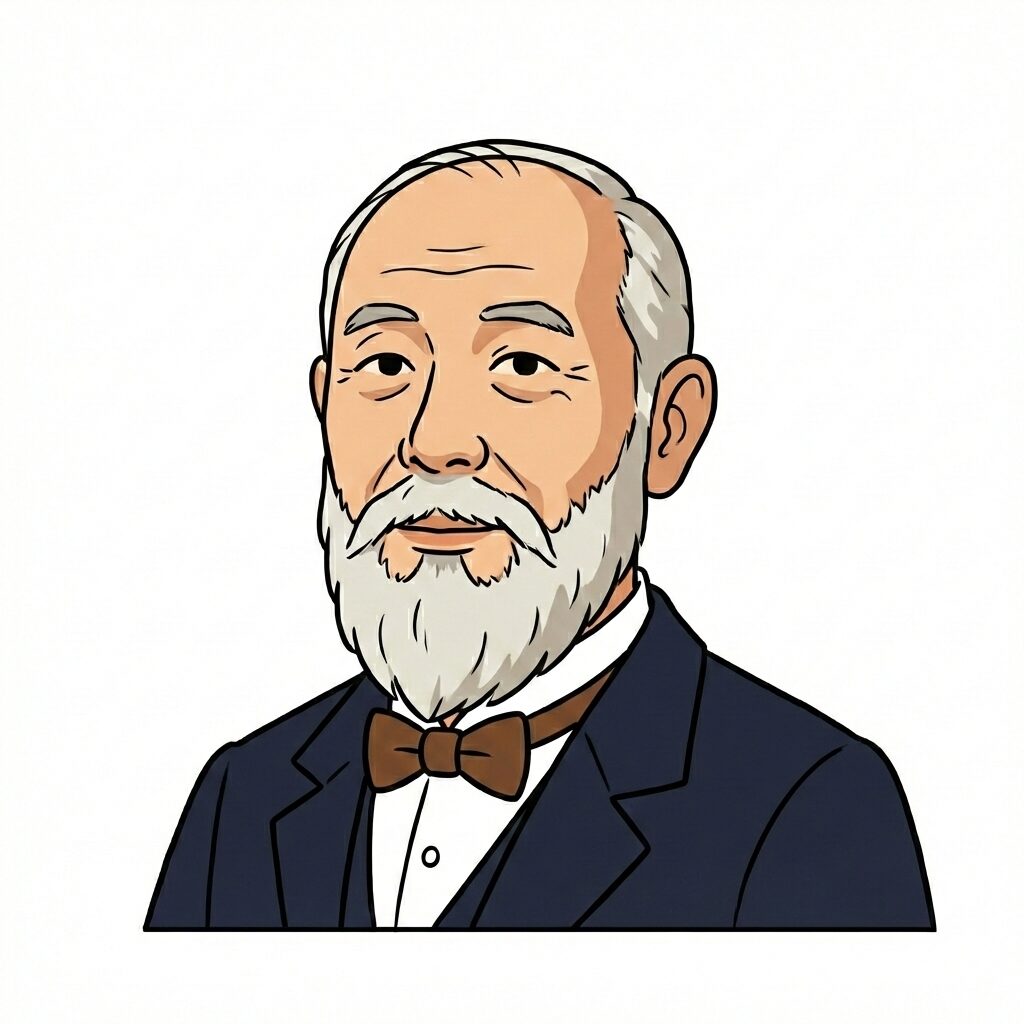

事件以後、天皇主義的な立場からのキリスト教排撃が高まり、論争が拡大した。その中心人物の一人が井上哲次郎で、1893年に『教育ト宗教ノ衝突』を著し、キリスト教は国体や教育と相容れないと主張したとされる。

一方で反論も出た。反駁書が出版されたが、発売禁止になったと伝えられるなど、言論環境自体が揺れていたことも見えてくる。

事件は、個人の所作から「宗教は国家に従うべきか」という大きな対立へ飛躍した。論争が長引いたという指摘もあり、社会の分断を映す鏡になった。

争点の核心:良心の自由と国家儀礼の優先順位

内村鑑三不敬事件が残した問いは単純だ。公の場で、国家儀礼への同調をどこまで求めるのか。そこに個人の良心をどう置くのか、という問題だ。

学校儀式は、法律条文よりも慣習と規律で動く面が強い。だからこそ「みんながやる形」から外れたとき、理由の説明より先に排除が起きやすい。

この事件は、自由の理念があっても、実際の運用がそれを圧迫しうることを示した。とくに“見える忠誠”を求める構造は、個人の内面を置き去りにしやすい。

だから現在の視点でも、儀礼・同調・排除の関係を考える材料になる。結論の善悪を急ぐより、仕組みを見抜くことが大事だ。

内村の思想と活動への影響—無教会へ

事件後の内村は、組織に守られる形より、個人が聖書研究を軸に歩む形を強めていく。これがのちに無教会(教会組織に依らない信仰の集まり)として知られる流れにつながる。

ここで見落としがちなのは、事件が内村を沈黙させたというより、むしろ文章と講演での発信を強める契機になった点だ。困窮と批判のなかで、自分の言葉で語る必要が増した。

また、事件が「日本のキリスト教はどう自立するか」というテーマを前に押し出した面もある。外来宗教かどうかではなく、社会の中でどう生きるか、という問いが深まった。

内村鑑三不敬事件は、内村個人の転機であると同時に、日本の近代思想史の節目として扱われ続けている。

いま読むときのコツ:断定より「争点」を追う

この事件は、説明の仕方で印象が激変する。「拒否」と言えば反抗に見え、「薄礼」と言えば解釈違いに見える。だからこそ、言葉の選び方がそのまま評価になる。

読む側がやるべきは、誰が・どの立場で・何を問題視したのかを分けることだ。内村本人、学校当局、世論、論争の論者では、見ている焦点が違う。

そして、儀礼が強い場ほど「意図の説明」が通りにくい現実も押さえたい。形式のズレが、人格評価に直結してしまう構造は、時代が変わっても起こりうる。

結論を急がず、争点(良心と儀礼、自由と同調)を追うと、内村鑑三不敬事件は一段クリアに見えてくる。

まとめ

- 内村鑑三不敬事件は1891年1月9日、第一高等中学校の教育勅語奉読式を発端とする

- 問題になったのは、教育勅語の宸署がある謄本への拝礼の深さだった

- 「拝礼を拒否」と説明する資料と「最敬礼ではない薄礼」とする資料がある

- 礼の形式が、意図の説明より先に「不敬」として解釈された

- 教育勅語と学校儀式が道徳の中心に置かれ、ズレが許されにくい環境だった

- 事件後、内村は職を失う形になったと整理される

- 反キリスト教の世論が強まり、論争が拡大した

- 井上哲次郎らが「教育と宗教」論争を押し広げた

- 核心は、良心の自由と国家儀礼の優先順位のぶつかり合いだ

- 読むときは「拒否/薄礼」の断定より、誰が何を争点化したかを追うと理解しやすい