1888年4月に発足した黒田清隆内閣は、日本の近代化を進める上で避けては通れない極めて重要な役割を果たした。初代内閣総理大臣を務めた伊藤博文からバトンを受け取り、法治国家としての第1歩を力強く踏み出している。

この内閣が成し遂げた最大の功績といえば、1889年2月11日に大日本帝国憲法を発布して国家の骨格を完成させたことである。東アジアで初めて本格的な近代憲法を持つ独立国家として、日本が世界に対して堂々とその存在を示した瞬間であった。

しかしその政治姿勢は、政府は政党の意向に一切左右されないという超然主義を貫くものであり、民意との間に深い溝を作ることになった。国民の権利を一部認める一方で、権力の実態は依然として藩閥勢力が握り続けるという非常に複雑な構図の時代だったのである。

最終的には不平等条約の改正をめぐる激しい混乱や悲劇的な事件が引き金となり、約1年半という短期間でその幕を閉じることになってしまう。この記事では激動の明治初期を駆け抜けた黒田内閣の歴史的な意義や具体的な出来事を詳しく掘り下げていく。

黒田清隆内閣が成し遂げた大日本帝国憲法の発布と法整備

伊藤博文から政権を継承した黒田清隆の使命

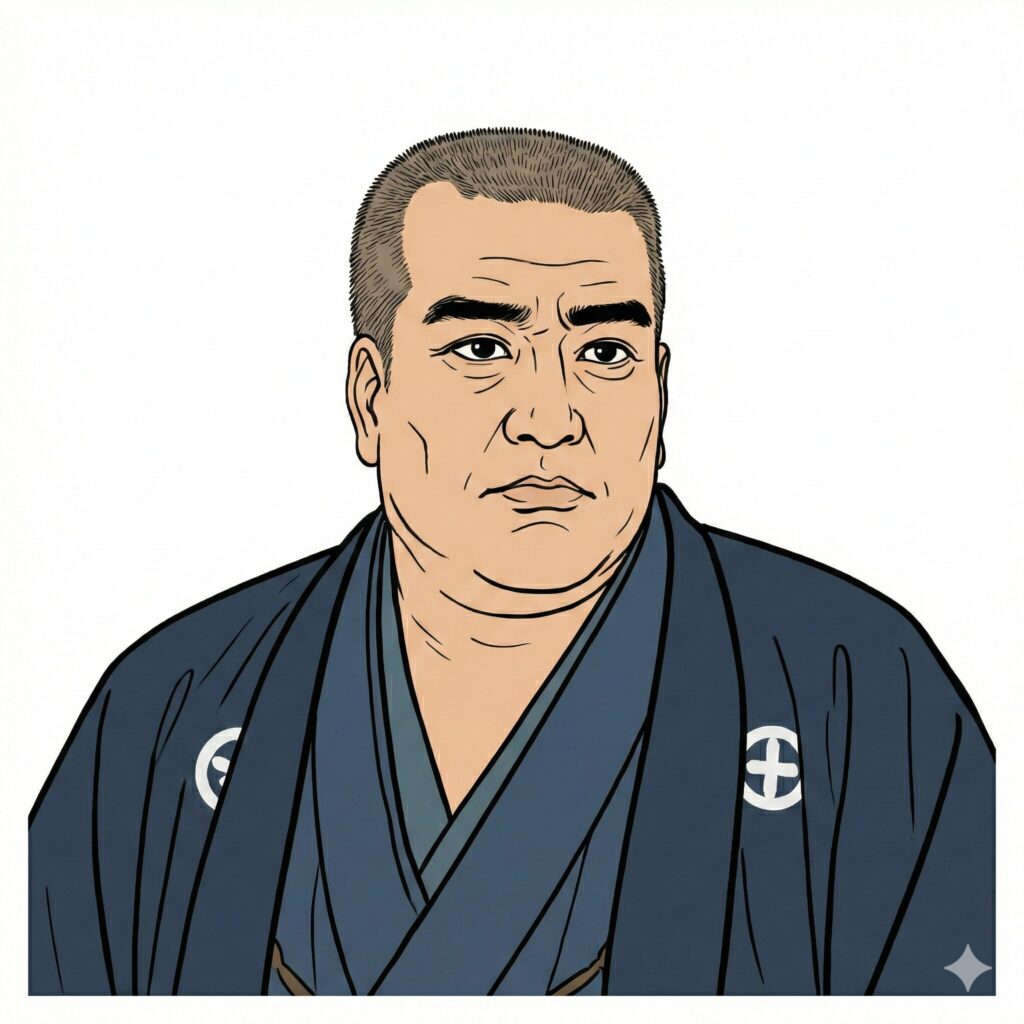

1888年4月に伊藤博文から政権を引き継ぎ、第2代の内閣総理大臣に就任したのが黒田清隆である。彼は薩摩藩出身の有力な政治家であり、北海道開拓などで大きな功績を残してきた実力者だった。

伊藤が憲法草案の作成と枢密院での審査に専念するために身を引いたことで、後継者として黒田に白羽の矢が立ったのである。初代内閣の主要なメンバーがそのまま留任したため、政治的な安定感は非常に高いスタートであったと言える。

当時の政府は、海外との不平等条約を改正するために近代的な法律を整備することが急務となっていた。黒田は軍人らしい決断力を期待され、国家の基礎を固めるという非常に重い責任を背負うことになったのである。

薩長土肥の藩閥勢力が中心となったこの内閣は、強力な結束力を武器に近代化の総仕上げという難題に挑んだ。このようにして始まった黒田清隆内閣は、日本を憲法を持つ近代国家へと導く歴史的な段階へと進んでいく。

1889年に実現した日本初の近代憲法発布

1889年2月11日は、日本の歴史において決して忘れることのできない記念すべき憲法発布の日となった。黒田清隆内閣はこの日に、明治天皇から国民へ授ける形で大日本帝国憲法を世に送り出したのである。

これによって日本はアジアで初めて本格的な近代憲法を有する国家となり、国際社会に対しても近代化を強くアピールした。憲法の内容は天皇が統治権を総覧するというものであったが、国民の権利や自由も一定の範囲で認められた。

同時に衆議院議員選挙法なども公布され、翌年には日本で初めての総選挙が実施される土台が築かれたのである。国会の開設という長年の約束を果たすために、政府はこの憲法の整備に全力を注いできた経緯がある。

憲法発布の祝賀ムードは全国に広がり、人々は新しい時代の幕開けを心から熱狂的に迎えることになった。黒田内閣はこの歴史的な事業を完成させたことで、近代国家としての法的な基盤を盤石なものにしたのである。

市制と町村制の公布による地方行政の確立

黒田清隆内閣は中央の法律だけでなく、地方自治の仕組みを整えることにも多大な力を注いだ。1888年に市制と町村制を公布し、現在の地方行政の原型となるシステムを全国的に構築したのである。

これによって各地域に市役所や町村役場が置かれるようになり、近代的な行政運営が組織的に行われるようになった。地方の安定は国全体の発展に欠かせないと考えた政府による、非常に戦略的な制度設計であったと言える。

地方自治の整備は、後に始まる国会運営をスムーズにするための準備という意味合いも強く持っていた。税金の徴収や教育の普及を効率的に進めるために、組織的な地方行政は不可欠な要素だったのである。

この制度はドイツの地方自治制度を参考に作られたもので、厳格な階層構造を持っていたことが特徴である。黒田内閣が整えたこの基盤は、その後の日本の地方行政の歩みを決定づける重要な遺産となった。

議会開設に向けた選挙制度と諸法令の整備

憲法を発布するだけでなく、それを具体的に動かすための様々な法律を整備したことも黒田内閣の大きな功績である。貴族院令や衆議院議員選挙法、会計法といった国家運営の根幹を成す法令が次々と誕生した。

これらの法律によって、国会がどのようなルールで開かれ、どのように予算が審議されるのかが明確になったのである。特に選挙制度の確立は、国民が政治に参加するための具体的な道筋を初めて示した画期的な出来事だった。

当時の選挙権は直接国税を15円以上納める25歳以上の男性に限られていたが、これは非常に大きな第1歩であった。国民が自らの代表を選ぶという仕組みが導入されたことで、日本の政治風景はそれまでとは一変することになる。

黒田内閣は、憲法という看板だけでなく実態を伴わせるための事務的な作業を完璧に遂行した。法治国家としての体裁を整えるための努力は、この内閣の期間中に集中的に行われたのである。

黒田清隆内閣の政治姿勢と超然主義が与えた大きな影響

鹿鳴館での演説に込められた超然主義の決意

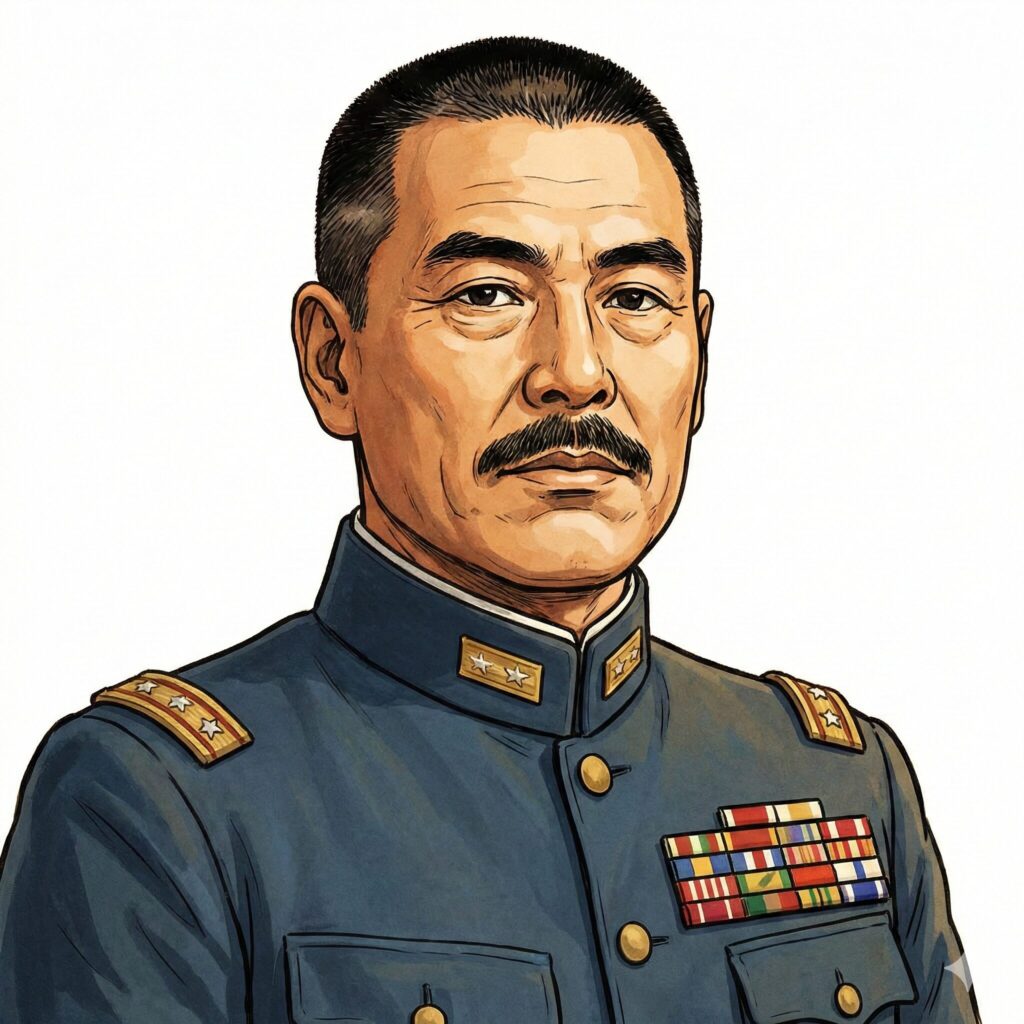

憲法発布の翌日、黒田清隆は鹿鳴館に地方官らを招いて有名な超然主義の演説を行った。この演説の中で彼は、政府は政党の外に立ち、いかなる政党の干渉も受けないという方針を明確に示したのである。

これは自由民権運動が勢力を強める中で、政府の権威を何としても守り抜こうとする藩閥政治家たちの強い意志の表れであった。国民が政治に参加する仕組みを作りながらも、実務の主導権は政府が握り続けるという姿勢は大きな波紋を呼ぶ。

超然主義という考え方は、公平な立場から国益を追求するという理屈であったが、実態は政党の声を無視するものであった。当時の政治状況では、まだ政党に政権を任せるのは時期尚早であるという政府側の判断が背景に存在した。

この強硬な態度は民権運動を激しく刺激し、後の議会運営において政府と政党が対立する大きな火種となったのである。黒田内閣の政治哲学を象徴するこの姿勢は、その後の明治政府の基本方針として長く語り継がれていく。

政党政治を拒絶する藩閥政府のエリート意識

黒田清隆内閣が政党を拒絶した背景には、薩長土肥の藩閥による強いエリート意識が根強く残っていた。彼らは自分たちこそが明治維新を成し遂げ、日本という国家を救ったという強い自負を持って政治を行っていたのである。

政党が自分たちの利益ばかりを追求すれば、国家の統一が乱れてしまうという危惧を藩閥政府は抱いていた。そのため、政府は特定の政党に属さず中立を守るべきだという論理で自分たちの権力を正当化したのである。

しかし、この論理は憲法が目指す議会政治の精神とは相反する部分が多く、多方面から多くの批判を浴びることになる。国民の代表である議会が政府を監視するのではなく、政府が議会をコントロールしようとしたからである。

超然主義を貫こうとした黒田内閣の姿勢は、日本における民主主義の発展過程において非常に大きな壁となった。この対立構造は、その後の内閣においても引き継がれ、日本の政治に長く深い影を落とすことになった。

自由民権運動との対立と国民意識の変化

大日本帝国憲法が発布されたことで、日本国民の政治に対する関心はかつてないほどに高まった。自分たちが権利を持つ主体であるという認識が広まり、各地で非常に熱心な政治議論が行われるようになったのである。

しかし、政府が超然主義を崩さないことに失望した人々は、より激しい抗議活動を展開することになった。特に不平等条約の改正問題が浮上すると、ナショナリズムの波が押し寄せ、政府への批判はピークに達した。

若者たちの間では愛国心が高まり、妥協的な外交を絶対に許さないという強硬な空気が社会全体を包み込んだ。言論の自由が憲法で認められたこともあり、新聞各紙はこぞって内閣の姿勢を厳しく追及したのである。

黒田内閣は法整備によって国をまとめようとしたが、逆に国民から湧き上がるエネルギーを抑えきれなくなっていった。憲法が生み出した新しい民意が、皮肉にも黒田内閣の退陣を促す大きな力となったのである。

政府内での権力構造と黒田首相のリーダーシップ

黒田清隆内閣の中では、首相としてのリーダーシップと閣僚たちの意思疎通が常に問われ続けていた。薩摩藩出身の黒田は強力な実行力を持っていたが、時に強引な手法が閣内の反発を招くこともあったのである。

特に外交方針をめぐっては、各省の長官たちの間で意見が分かれることが多く、内閣の一致団結は容易ではなかった。政府の権威を保つために超然主義を掲げたものの、内情は一枚岩とは言えない不安定な側面を抱えていた。

このような内部の亀裂は、外からの激しい批判にさらされた時に内閣の脆さを露呈させる原因となったのである。黒田は閣内をまとめようと奔走したが、個性の強い藩閥政治家たちを完全に統率することは困難を極めた。

結果として、強力な権限を持っていたはずの藩閥政府も、内部の不協和音によって徐々にその力を失っていった。黒田内閣が直面したこの組織的な課題は、後の内閣運営における重要な反省材料となったのである。

黒田清隆内閣の終焉を招いた条約改正問題とテロ事件

大隈重信外相による秘密交渉と改正案の漏洩

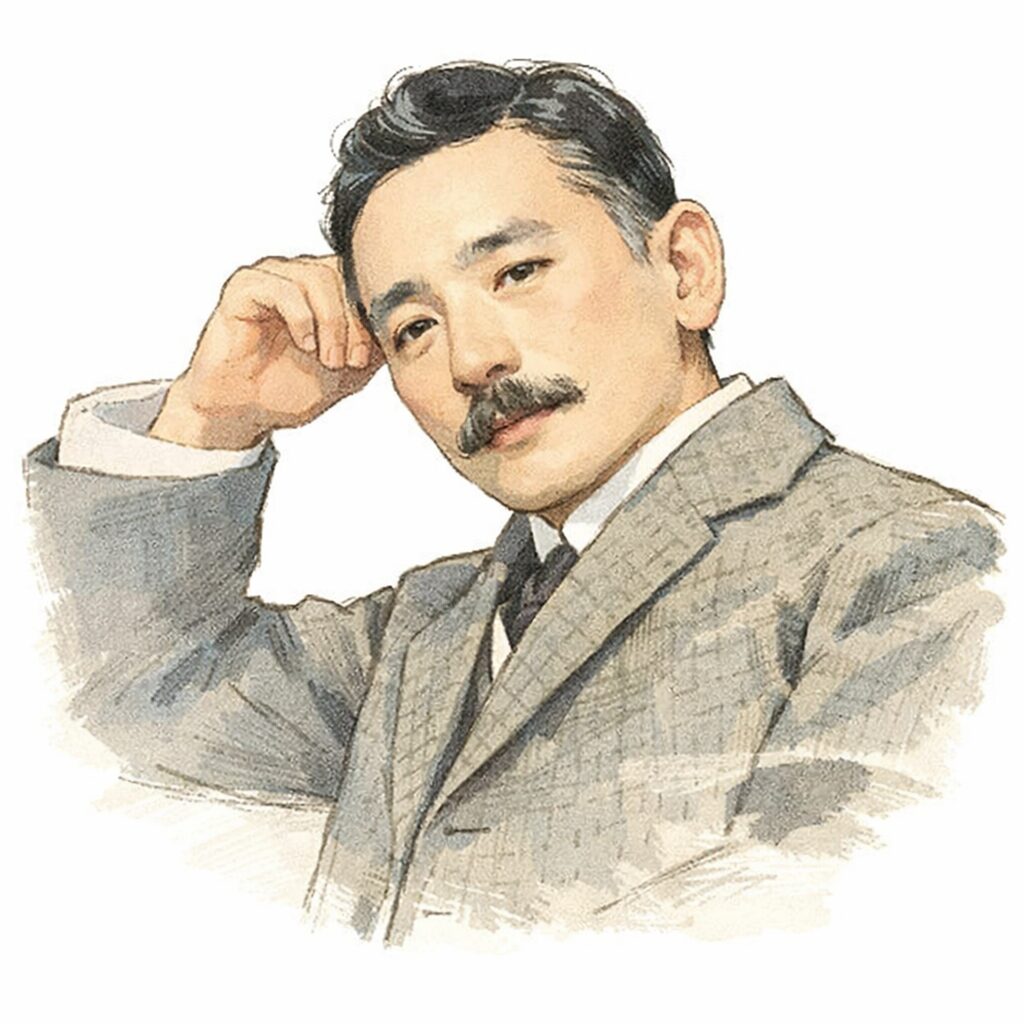

黒田清隆内閣は外交面でも大きな賭けに出ており、その象徴がかつての敵対勢力であった大隈重信の起用である。黒田は大隈を外務大臣に迎え、長年の懸案だった不平等条約の改正を何としても成功させようと考えた。

大隈はイギリスとの交渉を精力的に進め、外国人判事を日本の裁判所に導入するという妥協案を提示したのである。これは法権の一部を譲歩することで、領事裁判権の撤廃を勝ち取ろうとする非常に高度な政治的駆け引きだった。

当初、この大隈案は順調に進むかと思われたが、内容が秘密裏に漏洩して新聞で報じられると大騒動となった。国家の主権を著しく損なうものであるとして、政府内からも強い反対意見が噴出する事態となったのである。

黒田は大隈を全面的に支援し続けたが、この外交問題が内閣の結束を根底から揺るがす最大の要因となってしまった。敵対関係を越えたはずの協力体制は、皮肉にも内閣を崩壊へと導く悲劇の始まりだったのである。

国内外での反発とナショナリズムの激化

条約改正案の内容がロンドンのタイムズ紙で報じられると、日本国内にはかつてないほどの激しい憤りが広がった。外国人判事の採用という条項は、近代国家を目指す日本人の自尊心を深く傷つけるものだったのである。

それまでは大隈の手腕を期待していた世論が一変し、政府を国家の裏切り者として糾弾する声が各地で沸き起こった。このナショナリズムの爆発は、黒田内閣にとって想定を遥かに超える政治的なダメージとなった。

閣内でもこの秘密交渉に対する不信感が高まり、黒田の統率力は目に見えて失われていったのである。情報の漏洩は外交における致命的な失敗となり、政権の基盤を根本から激しく揺るがすことになった。

黒田は事態を収拾しようと必死に努めたが、一度燃え上がった国民の批判の火を消すことはもはや不可能だった。秘密裏の交渉が明るみに出たことで、黒田内閣の寿命は確実に終わりの時を迎えようとしていた。

大隈重信襲撃事件と内閣の機能不全

条約改正に対する国民の不満は、ついに最悪の形で爆発し、歴史に残る凄惨な事件を引き起こした。1889年10月18日、外務省からの帰宅途中だった大隈重信が、右翼団体の男によって爆弾を投げつけられたのである。

大隈は一命を取り留めたものの、右足を切断するという重傷を負い、交渉を継続することは物理的に不可能となった。この事件は政府内に筆舌に尽くしがたい衝撃を与え、治安維持の責任を問う声も相まって内閣は完全に麻痺した。

暴力によって政治の進路が変わってしまうという事態は、近代国家を目指す日本にとって大きな痛手となった。テロ事件の発生によって、黒田内閣が掲げていた法と秩序による統治という理念は無残に崩れ去った。

閣僚たちの間では責任のなすりつけ合いが始まり、もはや一丸となって国難に当たる姿勢は消え失せていた。この凄惨な事件が決定打となり、黒田内閣は退陣という苦渋の選択をせざるを得なくなったのである。

閣内不統一による総辞職と歴史への教訓

大隈へのテロ事件の後、黒田内閣の内部では条約改正を強行するか中止するかで激しい対立が続いた。黒田は大隈の案を最後まで支持しようとしたが、他の閣僚たちは国民のさらなる反発を恐れて反対に回ったのである。

閣内不統一の状態は数日間にわたって続き、もはや政府としての機能が完全に果たせない状況に陥った。黒田は自身のリーダーシップの限界を痛感し、1889年10月25日に明治天皇へ辞表を提出したのである。

この時、内閣総理大臣としての黒田だけが辞めるのではなく、閣僚全員が連帯して責任を取る総辞職の形が取られた。これにより、日本で2番目に誕生した内閣は、その短くも激動の歴史に幕を閉じることになったのである。

後任の選定が難航したため、内閣を一時的に三条実美が引き継ぐという異例の措置が取られることになった。黒田内閣の終わりは、明治政府が抱える藩閥同士の対立や組織の脆弱さを浮き彫りにした出来事だった。

まとめ

-

1888年に発足した日本で2番目の内閣である。

-

薩摩藩出身の黒田清隆が内閣総理大臣を務めた。

-

1889年2月11日に大日本帝国憲法を発布した。

-

政府は政党の動きに左右されないという超然主義を表明した。

-

条約改正交渉のために大隈重信を外務大臣に起用した。

-

市制や町村制を公布して地方行政の基盤を整えた。

-

憲法発布と同時に衆議院議員選挙法などを制定した。

-

条約改正案の内容が批判を浴びて政府内で対立が起きた。

-

大隈重信が爆弾テロの被害に遭い交渉がストップした。

-

1889年10月に閣内不統一を理由に内閣総辞職した。