樋口一葉は明治の東京に生き、貧しさや世間体に揺れる人びとの心を、古風さと口語の温度を混ぜた独特の文体で描いた作家だ。作品は小さな出来事から人生の輪郭を立ち上げ、読み手の胸に残る。言葉の密度が高い。

作品世界の中心には下町の路地、商い、家族の息づかいがある。短い生涯でも、『大つごもり』から『たけくらべ』に至る十四か月ほどに代表作が相次ぎ、同時代の作家や批評家からも高く評価された。今読む視点も豊かだ。

一葉の小説は、善悪を単純に決めつけない。迷い、諦め、かすかな希望が交差する場面を、登場人物の息づかいの近さで積み上げていく。読むほどに当時の価値観の圧力と、個の尊厳が伝わる。静かな痛みがある。

代表作のあらすじと読みどころを押さえると、明治の社会の変化が、個人の生活へどう沈み込んだかが見える。作品ごとの入口をつかめば、古い言い回しも怖くなくなり、読後の余韻が深まる。再読の楽しみも増える。

樋口一葉の代表作を支える背景

短い生涯と執筆のピーク

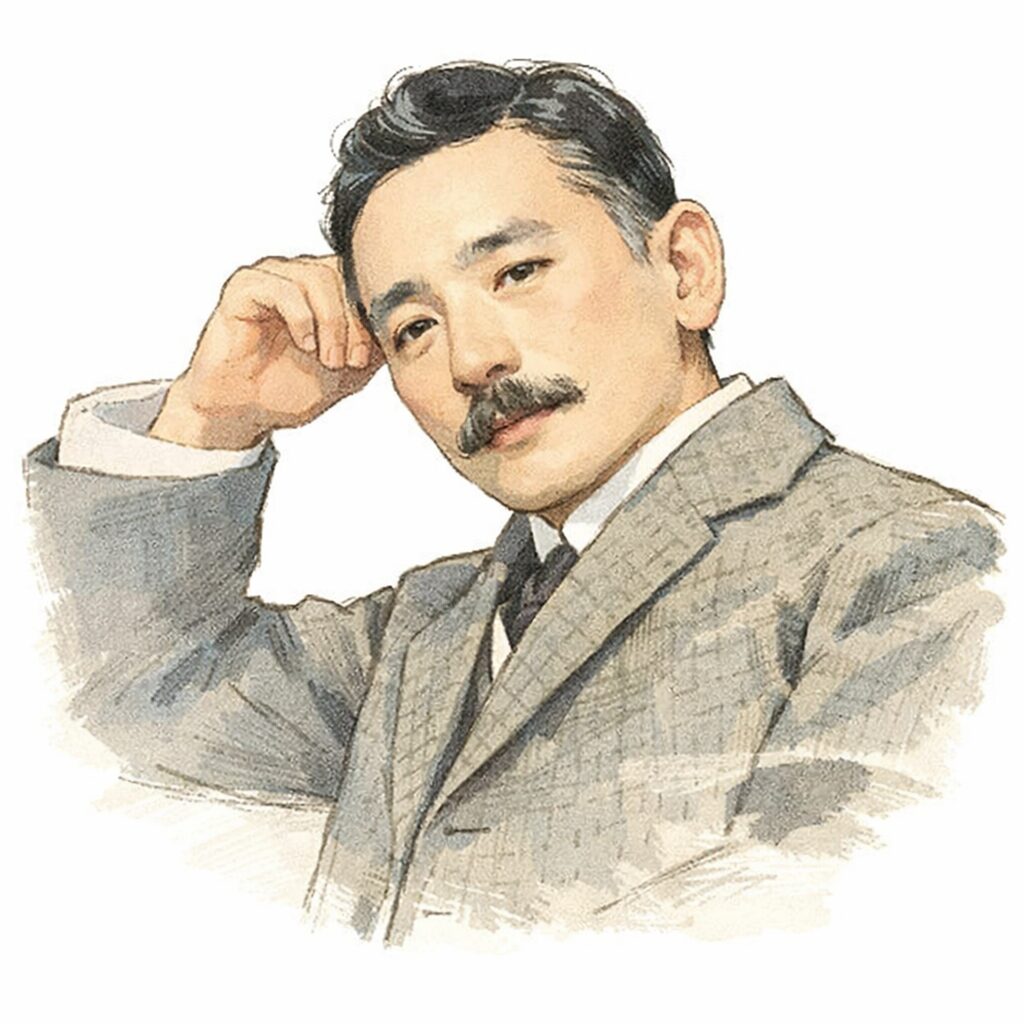

樋口一葉は1872年に東京で生まれ、1896年に24歳で亡くなった小説家だ。本名は奈津(夏子とも書く)とされ、複数の筆名も用いた。

父の死後に家計が傾き、家族の暮らしを背負う立場になった。学びの場で和歌や古典に触れつつ、現実の金勘定と世間の目に追われる日々が続いた。

作家としての充実は1894年末から1896年初めにかけてで、『大つごもり』『にごりえ』『十三夜』『わかれ道』『たけくらべ』が相次いだ。後にこの時期は「奇跡の十四か月」とも呼ばれる。

短期間に集中したからこそ、同じ町並みや価値観が作品を横断して響き合う。まず一作を読み、次に別の一作へ進むと、人物造形の鋭さが積み上がって見えてくる。

代表作は貧困の嘆きだけでできていない。観察した会話の癖、店先の景色、祭りや行事の気配が、人物の感情を支える舞台になっている。

晩年は結核の病とも向き合いながら執筆を続けた。時間が限られるほど言葉が研ぎ澄まされ、短編の一文に重みが宿る。

文体の特徴と読み進めるコツ

一葉の文章は擬古文調と呼ばれる古い言い回しを多く含むが、会話や身ぶりは驚くほど生々しい。古典の語彙と町の口ぶりが同居し、耳で追うとリズムが出る。

最初は意味が取りづらい箇所があっても、場面の動きに沿えば置いていかれにくい。誰が誰に何を隠し、何を言えないのかを追うと筋が立ち、感情の筋道も見える。

句読点の少なさに戸惑うときは、息継ぎできそうな所で区切って声に出すとよい。登場人物の視線が切り替わる場所や、比喩が挟まる場所が自然な区切りになる。

一葉は説明を長々と続けるより、場の空気で人を動かす。沈黙、目配せ、物の受け渡しが、台詞以上に関係を語る。そこを拾うと、古い語が急に身近になる。

読み進めるほどに、語り手が断定を避ける瞬間が見えてくる。そこに人物の迷いが滲み、読者が想像で埋める余白が生まれる。余白の多さが、現代の読書体験にも合う。

代表作を読む前後で『一葉日記』や書簡に触れると、生活感覚と言葉選びの近さがわかる。創作と現実の距離が縮まり、作品の切実さが別の角度から立ち上がる。

発表の場と明治の文壇

一葉の代表作の多くは文芸雑誌に発表された。雑誌は新しい文学の実験場で、連載や短編掲載を通じて作家と読者が出会う場所でもあった。

一葉は『文学界』などに作品を載せ、短いページ数で人物の運命を立ち上げた。誌面の制約があるからこそ、場面転換の切れ味が際立つ。

当時の文壇では、森鴎外や幸田露伴らが関わる合評の場もあり、作品が評される速度が速かった。良い評は名声だけでなく、原稿料や出版の機会につながる。

『たけくらべ』は発表後に高い評価を受け、一葉の名が広まったとされる。複数回に分けて読まれたことで、人物の成長や季節の移ろいが読者の記憶に残りやすかった。

一葉は和歌や古典に親しみながら、近代の小説表現へ踏み出した。その橋渡しの立ち位置が、古い語の美しさと、生活の手触りを同時に描く筆致になった。

代表作を読むときは、作中人物だけでなく、発表当時の読者の目線も想像すると面白い。何が新しく、何が痛かったのかが、言葉の背後から立ち上がる。

樋口一葉の代表作:作品別の魅力

大つごもり:年の瀬に迫る金の重み

『大つごもり』は年の瀬の家を舞台に、奉公人のお峰が金の工面に追い詰められる様子を描く。大事件は起きないのに、胃が痛くなるほど切迫する。暮らしの計算がそのまま物語になる。

家の奥では祝いの準備が進み、表では借金や支払いが迫る。同じ屋根の下にある落差が、身分差を具体的な手触りとして伝える。台所の音や買い物の話が、緊張を積み上げる。

お峰は真面目で、誰かをだまして得をする性格ではない。だからこそ、追い詰められたときの一歩が重い。周囲の大人たちの言葉が正しく聞こえるほど、逃げ道が塞がる。

作品は善人と悪人の単純な対立ではなく、家の秩序の中で人がどう振る舞うかを描く。上に立つ者の無自覚な残酷さと、下にいる者の工夫がぶつかる。

読みどころは、金銭の話がそのまま人間関係の話になっている点だ。貸す、借りる、隠す、返すという動作が、信頼と支配の形を変える。小さな金額でも、心の重さは比例しない。

年越しという区切りが、希望にも絶望にもなる。読後に残るのは、正しさの尺度が人によって違うという冷たさと、ささやかな回復の気配である。

にごりえ:情と現実が濁り合う世界

『にごりえ』は遊女のお力を中心に、愛情と生活の現実が噛み合わない苦さを描く。華やかな場の言葉が、心の濁りとして残っていく。読後に残るのは派手さより息苦しさだ。

お力は情に厚いが、周囲の期待と稼ぎの現実に縛られる。男たちもまた救い手にはなりきれず、優しさがかえって傷になる場面が多い。互いに思うほど、道が狭くなる。

読みどころは、人物の善さと弱さが同時に描かれる点だ。誰かを責めれば終わる話ではなく、関係の糸が絡まり合ってほどけない。感情の行き先が、いつも社会の壁に当たる。

細かな所作や店の空気、噂の回り方がリアルで、仕組みが個人の感情を押しつぶす過程が見える。場面は小さいのに、背後の圧力は大きい。だからこそ、恋の言葉が空回りする。

読むときは、お力の心情だけでなく、周囲の女たちや客の視線にも目を向けたい。誰もが生き残るために役割を演じ、演技が本心を削っていく。

結末に向かうほど言葉が切れていき、沈黙が増える。読み終えたあと、題名の意味が少しずつ変化し、心に沈む。

十三夜:離縁をめぐる一夜の決断

『十三夜』は結婚生活に疲れたお関が実家へ戻り、離縁を願う一夜の出来事を軸に進む。家の事情と世間体が、個人の幸福を押さえつける。話の舞台が一夜だからこそ、決断の重さが凝縮する。

お関はただ悲劇の被害者ではなく、子の将来や家族の面目を計算しながら言葉を選ぶ。その慎重さが、読者に現実味の痛さを渡してくる。泣きたいのに泣けない姿が、台詞より強い。

実家の父母も冷酷な悪役ではない。暮らしを守るために「耐える」道を勧め、正しさと優しさが同じ言葉に同居してしまう。家族の愛が、自由の敵になる瞬間が描かれる。

作品の見事さは、離縁か我慢かの二択にしないところだ。どちらを選んでも失うものがあり、失う量を比べるしかない。そんな選択の窮屈さが、当時の女性の現実を映す。

後半で描かれる再会は、甘い救いではなく、別の切なさを連れてくる。互いの境遇が違うほど、かつての縁が際立つ。月明かりの下で交わされる言葉が、薄い光のように揺れる。

十三夜という月の欠け具合が、満たされない思いの象徴として効いている。読み終えると、選べなかった道の重さが静かに残る。

わかれ道:生活が選択を狭める瞬間

『わかれ道』は町の中で生きる女お京の身の振り方を描き、名前の通り、道が分かれる瞬間の残酷さを見せる。大げさな事件より、日々の選択が重い。読者はいつの間にか分岐点に立たされる。

お京は誰かに守られる存在ではなく、自分の生を自分で回そうとする。だからこそ、世間の噂や男の都合に振り回される場面が、屈辱として具体的に迫る。働くことと愛することが、簡単に両立しない。

一葉はお京を理想化しない。強さと弱さ、誇りとあきらめを同じ身体の中に置き、読者が一言で判断できない人物にしている。視線が冷たいのではなく、現実を薄めない視線だ。

作品の背景には、町の変化と人の移動がある。新しい価値観が入り込むほど、古い約束事も残り、身動きが取りづらくなる。その狭さが、人物の言葉尻に表れる。

読みどころは、登場人物の言葉の裏にある計算である。相手を思って言う言葉が、同時に自分の逃げ道でもある。会話の角度に気を配ると、関係の力学が見えてくる。

結末に向かって、道の選び直しが難しくなる感覚が増す。読後には、別れが恋の終わりではなく、生活の方向転換であることが残る。

たけくらべ:子ども時代の終わりを描く

『たけくらべ』は吉原に隣接する町を舞台に、思春期の子どもたちが大人の世界へ追い立てられる気配を描く。明るい群像の裏に、家業や身分の影が早くから差し込む。

中心にいる美登利は勝気で、子どもでいたい心と、大人として役割を背負わされる未来の間で揺れる。寺の息子の信如との距離感も、恋とも友情とも言い切れない感情として残る。

祭りや行事、路地の遊び、言葉遊びが細かく描かれ、季節が進むほど空気が変わる。成長の物語であり、環境が人を形作る物語でもある。町の視線が子どもを大人にしていく。

読みどころは、台詞より沈黙が多く語る点だ。見送る背中、視線の逸らし方、誰かの噂話が、人物の行き場のなさを浮かび上がらせる。感情の高ぶりが、直接ではなく間接に現れる。

文体の古さを越える鍵は、場面の手触りに身を置くことだ。匂い、音、光の描写が多く、映像のように追うと意味が立ち上がる。

最後まで読むと、題名の「背くらべ」が持つ幼さの記憶が、胸に刺さる。甘さだけでは終わらない余韻が、一葉の代表作らしさである。

樋口一葉の代表作が今も響く理由

生計と家族の圧力を描く普遍性

樋口一葉の代表作が刺さるのは、恋愛だけでなく生計の問題を中心に据えるからだ。誰かを好きになる気持ちが、家計や評判とぶつかる。心が動くほど、現実が追いかけてくる。

『十三夜』の離縁、『大つごもり』の支払い、『にごりえ』の稼ぎ。どれも感情の物語であると同時に、金と立場の物語である。生活の計算が、人の言葉を変えていく。

家族は敵ではなく、守りたいがゆえに圧力にもなる。優しさの形が、本人の自由を奪う瞬間を一葉は細かく描く。説教臭くならず、場の空気で読者に理解させる。

代表作に登場する女たちは、ただ耐えるだけではない。小さな工夫で生をつなぎ、ときに危うい賭けにも出る。その揺れが、人間らしさとして読者に届く。

こうした構図は現代にも残る。責任と自己実現の間で揺れる感覚は、時代が変わっても完全には消えない。だから読者は、遠い明治の話として片づけられない。

読み終えたあとに残るのは、誰かを裁く気持ちではなく、選択の重さへの理解である。そこが樋口一葉の代表作の普遍性になっている。

下町の観察が生むリアリティ

一葉の代表作を支えるのは、東京の下町を歩いて集めた観察の精度である。路地の幅、店先の品、客の言葉が、背景ではなく物語の骨になる。生活の細部が、人物の運命を動かす歯車だ。

『たけくらべ』の町の行事、『大つごもり』の買い物、『にごりえ』の噂話。どれも具体的で、人物の感情が場所に染み込むように立ち上がる。読者は場面を見ているうちに、立場の差を理解してしまう。

こうした描写は都市の歴史を知る手がかりにもなる。近代化の入口で、人びとが何を楽しみ、何に怯えたかが、細部から見える。貧しさの描写も、悲惨さの誇張ではなく日常の計算として示される。

一葉は説明で時代を語らず、行動で語る。だから読者は、先に知識を詰め込まなくても、町の空気を身体で受け取れる。読みやすさは、言葉の古さとは別のところにある。

代表作の町は一枚岩ではなく、明るさと残酷さが隣り合う。笑い声のすぐ隣で、借金や差別が息をひそめる。その近さが、読後のざらつきを生む。

読むときは、地名や行事名を覚えるより、音や匂いの描写に目を向けたい。感覚の層が積み重なるほど、人物の切実さが増す。

読み継がれ方と読む順番の目安

樋口一葉の代表作は、作品そのものが読まれ続けるだけでなく、舞台や映像、現代語の試みなどを通じて更新されてきた。古い文体が壁になる読者にも入口が増えている。学校で触れた記憶が、別の形で戻ってくることもある。

一葉の物語は結末が派手ではないのに、人物の感情の屈折が濃い。だから表現媒体が変わっても核が残り、演出や解釈の幅が広い。台詞を減らしても成立する場面が多いのも強みだ。

また、一葉は近代文学における女性作家の象徴としても語られる。生計のために書くという姿勢が、作品の緊張感を支えた。生活が切実だから、読者も安易に距離を取れない。

作品を深めたい人には、住んだ土地や記念館で残された資料に触れる道もある。町の距離感や地形を知るだけで、場面の歩幅が変わる。

2004年に五千円札の肖像に採用されたこともあり、名前は広く知られている。だが代表作を読んで初めて、名札の裏にある生活の実感が伝わる。短い人生の密度に驚くはずだ。

読む順番に迷うなら、『大つごもり』で文体に慣れ、『十三夜』で家族の圧力を味わい、『にごりえ』で関係の濁りを感じ、『たけくらべ』で世界の広がりを掴む流れが取りやすい。

まとめ

- 樋口一葉は短い生涯の間に代表作を集中的に生み出した。

- 『大つごもり』は金銭と身分差が日常を締めつける怖さを描く。

- 『にごりえ』は情の深さが救いにならない現実を突きつける。

- 『十三夜』は家族の愛が自由を奪う場面を静かに示す。

- 『わかれ道』は生活の分岐点で人が選べなくなる感覚が残る。

- 『たけくらべ』は子ども時代の終わりを季節の移ろいで描く。

- 擬古文調は場面の動きと沈黙の意味を追うと読みやすくなる。

- 下町の細部描写が人物の感情を支え、リアリティを生む。

- 生計と世間体の圧力が、現代にも通じる普遍性になっている。

- 読む順番は『大つごもり』→『十三夜』→『にごりえ』→『たけくらべ』が取り組みやすい。