「宮沢賢治の注文の多い料理店」は、山で狩りをする二人の紳士が、不思議な西洋料理店に迷い込む物語だ。軽い笑いで始まるのに、読んでいるうちに背中が冷えるタイプの名作だ。短いのに印象が強く、読み返すほど味が変わる。

扉ごとに出てくる「注文」は、一見すると店のサービス案内のように見える。だが読み進めるほど、その注文が別の意味を持つことに気づく。読者の目線が、いつの間にか「客」から「材料」へ引っくり返る。

この記事では、あらすじを短く整理したあと、登場人物の役割、結末で何が起きたのかを丁寧にたどる。さらに「なぜ怖いのか」「何を伝えたいのか」も、難しい言葉を避けて説明する。

初めて読む人が混乱しやすい疑問――犬はなぜ戻ったのか、顔が元に戻らないのはなぜか、山猫軒は実在するのか――もQ&Aでまとめる。読み終えたとき、物語の仕掛けが一本につながり、あの扉の言葉が違って見えるはずだ。

宮沢賢治の注文の多い料理店のあらすじ(短い→詳しい)

まずは30秒要約

山で獲物を探す二人の紳士は、獣も鳥もいない奇妙な山で空腹になる。風が強まり、木や草がざわつく中、道にも迷いはじめる。狩りの道具は立派だが、自然の気配を読む力は薄い。

そこへ突然、洋館のような建物が目の前に立つ。入口には「西洋料理店 山猫軒」とあり、二人は運が向いたと浮かれる。空腹の勢いで、警戒より期待が勝つ。外から見た豪華さが、判断を鈍らせる。

中に入ると扉がいくつも続き、扉ごとに身だしなみや持ち物についての「注文」が書かれている。泥を落とせ、髪を整えろ、貴重品を預けろ、と要求は少しずつ強くなる。書き方は丁寧だが、どこか急かす調子が混じる。

二人は人気店の決まりごとだと思い込み、言われるままに従う。帽子や外套、鉄砲まで預け、体にクリームを塗り、香水まで付けてしまう。最後の注文で異常に気づくが、もう引き返せない。気づいた瞬間から、扉の向こうの気配が迫る。逃げ道が消える。笑いが恐怖に変わる。一気に変わる。

もう少し詳しいあらすじ

二人は廊下を進むたびに扉を見つけ、その表と裏に書かれた言葉を読む。最初は靴の泥を落とす、身だしなみを整えるといった「礼儀」の範囲だ。だから二人は、上等な店ほど決まりが多いのだと解釈する。文字の調子も親切そうに見える。

ところが次の扉から、注文は持ち物へ向かう。帽子や外套、鉄砲を置け、貴重品を預けろ、と「身を守る道具」を手放させていく。二人は不満を言いながらも、店に従えば得をすると考えてしまう。自分たちが客だという思い込みが強い。

さらに注文は体そのものへ移る。全身にクリームを塗る、香水を付けるといった指示は、身だしなみのためというより「下ごしらえ」に見えてくる。だが二人は、奇妙さよりも空腹を優先し、深く考えない。笑い話のように受け取ってしまう。

最後の扉で塩を揉み込めというような言葉が出て、ようやく危険を理解する。扉の向こうから呼ぶ声が聞こえ、二人は押し返そうとするが扉は動かない。そこで、店が客を料理にする罠だったと悟る。遅すぎる気づきが残酷だ。

結末(ラスト)で起きること

二人が叫んで助けを求めても、廊下の奥から返ってくるのは「早く来い」と急かす気配だけだ。そこで、外で聞こえていた犬の吠え声が近づき、突然、状況が動く。犬が戻り、猟師を連れてきたのだ。

猟師が犬とともに扉を破り、二人は間一髪で外へ引きずり出される。店の中にいた存在は姿を見せず、建物そのものもいつの間にか消えてしまう。足元には、もう店の入口さえ残らない。現実の山の寒さだけが戻る。

命は助かったが、二人の「顔」は元に戻らない。見た目が変わったというより、恐怖の体験が皮膚に残ったような後味がある。助かったから終わりではなく、体験の代償が刻まれる。ここが読後の不気味さを決定づける。

結末は、完全な勝利でも完全な罰でもない。逃げ切ったのに、何かを失った形で終わるからこそ、扉の注文の意味が後から効いてくる。読者もまた、最初の軽さを思い出して寒くなる。笑いが毒に変わる瞬間だ。

宮沢賢治の注文の多い料理店の登場人物(役割で整理)

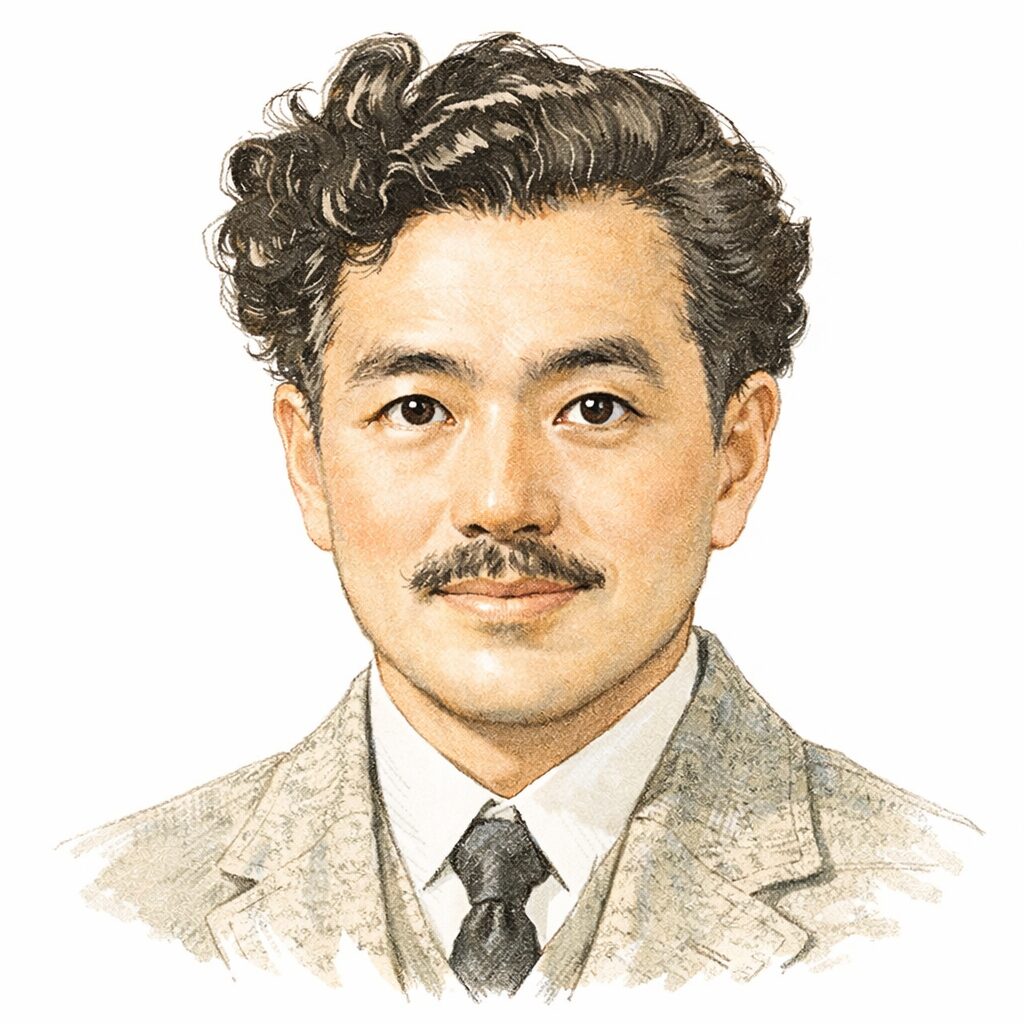

二人の紳士(主人公)

二人の紳士は、都会的で自信満々な狩人として描かれる。服装も道具も立派で、山に来ても「自分たちが上」だと思っている。獲物がいないことにも腹を立て、自然を相手にしている感覚が薄い。言葉づかいも荒く、狩りを遊びのように扱う。

この態度が、山猫軒の罠にそのままはまる原因になる。扉の注文を読んだとき、二人は「人気がある店だから注文が多い」と都合よく解釈する。危険を疑うより、得をしたい気持ちが勝つ。相手の立場を想像しないところが弱点だ。

また二人は、相手の空気に流されやすい。片方が「きっと偉い人が来るのだ」と言うと、もう片方も同調してしまう。疑いの芽が出ても、笑ってごまかし、前へ進む。二人でいることで、判断が甘くなる。

つまり二人の紳士は、ただの被害者ではない。自分の欲と見栄が判断を曇らせ、扉の向こうへ自分で歩いていく人物だ。読者に「自分も同じかもしれない」と思わせる役割を持つ。だから怖さが他人事で終わらない。

二匹の犬(現実へつなぐ存在)

二匹の犬は、最初は狩りの相棒として登場する。山の中を先に走り、獲物を見つける役割だ。ところが山猫軒に入る前後で、犬の気配が薄くなり、二人は犬を置き去りにした形になる。人間だけが建物の中へ入っていくのが不自然だ。

物語の中で犬は「危険を察する側」でもある。人間が文字を都合よく読み、注文に従う一方で、犬は本能的に嫌な気配を感じている。だからこそ、吠え声が途切れる場面は不安を強める。犬がいないこと自体が警告になる。

終盤、犬が戻って猟師を連れてくることで、状況が逆転する。犬は自分だけ助かって終わりにしない。迷った道を戻り、人を呼ぶという働きは、賢くて実務的だ。ここに仲間を見捨てない強さが見える。

犬の存在は、二人の紳士の姿と対照になる。人間の見栄や欲が作る盲点を、犬の素直な行動が照らす。だからラストで吠え声が聞こえる瞬間は、読者にとっても救いの合図になる。自然の側が助け舟を出す形だ。これが後味を明るくする。

山猫と猟師(店の側/外の側)

山猫は、山猫軒の「店の側」にいる存在だ。姿ははっきり見えないが、扉の注文や奥から聞こえる呼び声によって、こちらを料理しようとしている意志が伝わる。見えない相手だからこそ、怖さが膨らむ。相手の数も正体も想像するしかない。

山猫軒という名前も象徴的だ。軒先にある看板は、安心させるための飾りに見える。だが中身は、客を招く店ではなく、客を材料として迎える場所だ。言葉の表と裏が入れ替わる。店側の都合が、丁寧な文章に隠れる。しかも扉が多いほど逃げにくい。

一方、猟師は外の世界から来る現実の力だ。犬の案内で現れ、扉を破り、二人を助け出す。猟師は理屈をこねず、危険を危険として処理する。迷いがなく、行動が早い。二人の立派な装備より頼りになる。

山猫と猟師は、同じ「狩る側」でも性質が違う。山猫は罠と手順で相手を料理し、猟師は直感と行動で仲間を救う。この対比が、物語の善悪をわかりやすく見せる。読者の緊張もここでほどける。

宮沢賢治の注文の多い料理店の結末の意味(なぜ顔が戻らないのか)

「助かったのに終わらない」後味を残すため

結末で命は助かる。犬が戻り、猟師が扉を破り、二人は外へ引きずり出される。ここだけ見ると、危機一髪の脱出劇としてきれいに終われる。だが賢治は、そこで終わらせない。顔が元に戻らない、という一言で、安心にブレーキをかける。

この「終わらなさ」が、作品の怖さを長持ちさせる。危険な場所から出ても、体験が完全には消えない。読者も同じで、読み終えた後に「扉の注文」の言葉が頭に残り、日常の看板や案内文まで疑って見えてくる。物語が現実へにじむ。

また、顔は人の外側であり、社会での立場にも直結する。顔が変わるというのは、恥や恐怖が見えない形で済まず、表に出てしまうということだ。だから二人は、あの体験を「なかったこと」にできない。そこが罰のようで、教訓のようでもある。

助かったのに傷が残る展開は、読者に「自分ならどうするか」を考えさせる。危険に気づくのが遅れたら、逃げても代償が出る。だから扉の一枚目から注意して読め、と背中を押す役割を果たす。結末が意味を持つ。

反転のテーマを確定させるしるし

この物語の中心は、食べる側が食べられる側に回る反転だ。二人の紳士は狩りに来たのに、自分たちが料理されかける。扉の注文は、その反転を段階的に進める手順書だった。だから顔が戻らないという結末は、その反転が「一時の夢」ではないと示す。

もし顔が元に戻り、何事もなかったように帰ったなら、反転は事件として終わる。だが顔が戻らないことで、反転は二人の人生の中に残る。食べる側でいられることは当たり前ではない、という実感が体に刻まれる。作品の主題が固くなる。

さらに、読者にとっても反転は自分事になる。人は普段、便利な看板や丁寧な文章に安心する。だがその安心が判断を鈍らせることもある。二人の紳士がそうだった。顔が戻らない結末は、「読み違い」の危険が現実にもあると感じさせる。

つまり顔の変化は、恐怖の記念品ではなく、主題を固定する杭だ。逃げ切ったのに終わらないのは、主題がまだ終わっていないからだ。読者の心にも同じ杭が打たれる。だから短い作品なのに、強く残る。

まとめ

- 二人の紳士は狩りの最中に道に迷い、西洋料理店「山猫軒」に入る

- 扉の「注文」は礼儀の注意から始まり、少しずつ不気味な内容へ変わる

- 注文は持ち物を手放させ、身を守る手段を奪う方向に進む

- 体にクリームや香水を付ける指示は、下ごしらえの手順に見えてくる

- 最後の注文で、二人が料理される側だと気づくが引き返せない

- 犬が戻って猟師を連れ、扉を破って二人を救い出す

- 店の中の存在は姿を見せず、建物は消えてしまう

- 助かったのに顔が元に戻らない結末が、後味の怖さを残す

- 主題は「食べる側/食べられる側」の反転と、油断への戒めにある

- 丁寧な言葉や立派な看板に安心する心が、罠の入口になる