1921年11月4日の夕刻、近代日本を支えた平民宰相の命が奪われるという、原敬の暗殺事件が東京駅で発生した。白昼堂々と現職の総理大臣が襲撃されたこの凄惨な出来事は、当時の国民に筆舌に尽くしがたい恐怖と動揺を与えたのである。

この悲劇は単なる偶然ではなく、急速な近代化を目指す日本の影に潜んでいた、激しい政治的対立や社会の歪みが表面化した結果であった。当時の日本は民主主義への期待と現状への不満が複雑に交錯しており、政治家への不信感が頂点に達していたのである。

犯人の凶行に至るまでの心理や、事件を未然に防げなかった警備体制の不備については、現代に至るまで多角的な検証が続けられている。なぜ将来を嘱望された若者がテロリズムに手を染め、一国の指導者の命を狙うに至ったのかを深く探る必要がある。

本記事では、事件当日の詳細な状況から犯人の隠された動機、さらにはその後の歴史を大きく変えた政治的影響までを余すところなく網羅した。日本の歩んできた道を正しく理解するために、この重大な分岐点となった事件の全貌を改めて確認していこう。

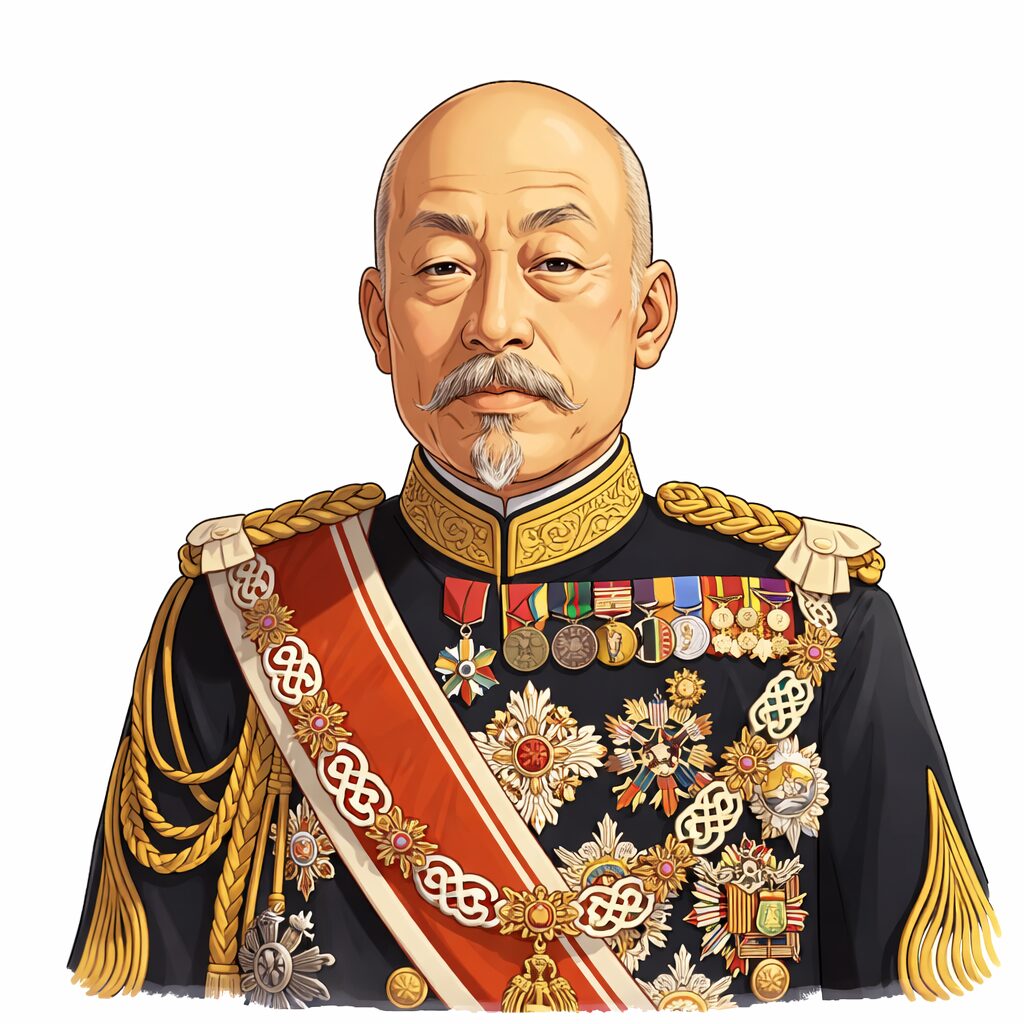

原敬の暗殺が起きた当日の状況と犯人の詳細

1921年11月4日の東京駅で起きた惨劇

1921年11月4日の午後7時過ぎ、当時の総理大臣であった原敬は、京都で行われる政友会の大会へ出席するため、多くの人々で賑わう東京駅へと到着した。見送りに集まった支持者たちの歓声が響く中で、彼はいつものように落ち着いた足取りで、ホームへと続く改札口へと歩みを進めたのである。

丸の内南口の改札付近を通りかかったその瞬間、群衆の中に紛れ込んでいた1人の若者が突如として叫び声を上げながら、原の胸元へ鋭利な刃物を手に襲いかかったのである。あまりに予期せぬ一瞬の出来事であったため、周囲を固めていた警備員や側近たちも、犯人の放った最初の一撃を未然に防ぐことは到底不可能であった。

犯人の放った刃は原の外套を深く貫き、心臓の大動脈を致命的に傷つけたため、彼は言葉を発する間もなく静かにその場へ崩れ落ちるように倒れ込んだのである。駅長室へと担ぎ込まれたときにはすでに脈拍が確認できないほど衰弱しており、近代日本を牽引した偉大な指導者の命は、見慣れた駅舎の中で非業の最期を遂げた。

この凄惨な事件は号外として瞬く間に全国へ伝えられ、平和な日常が続くと信じていた当時の国民に計り知れない衝撃と将来への暗い影を落としたのである。現職の首相が公共の場で殺害されるという前代未聞の事態は、日本の民主主義が内包していた危うさと社会の歪みを、最も残酷な形で白日の下に晒すことになった。

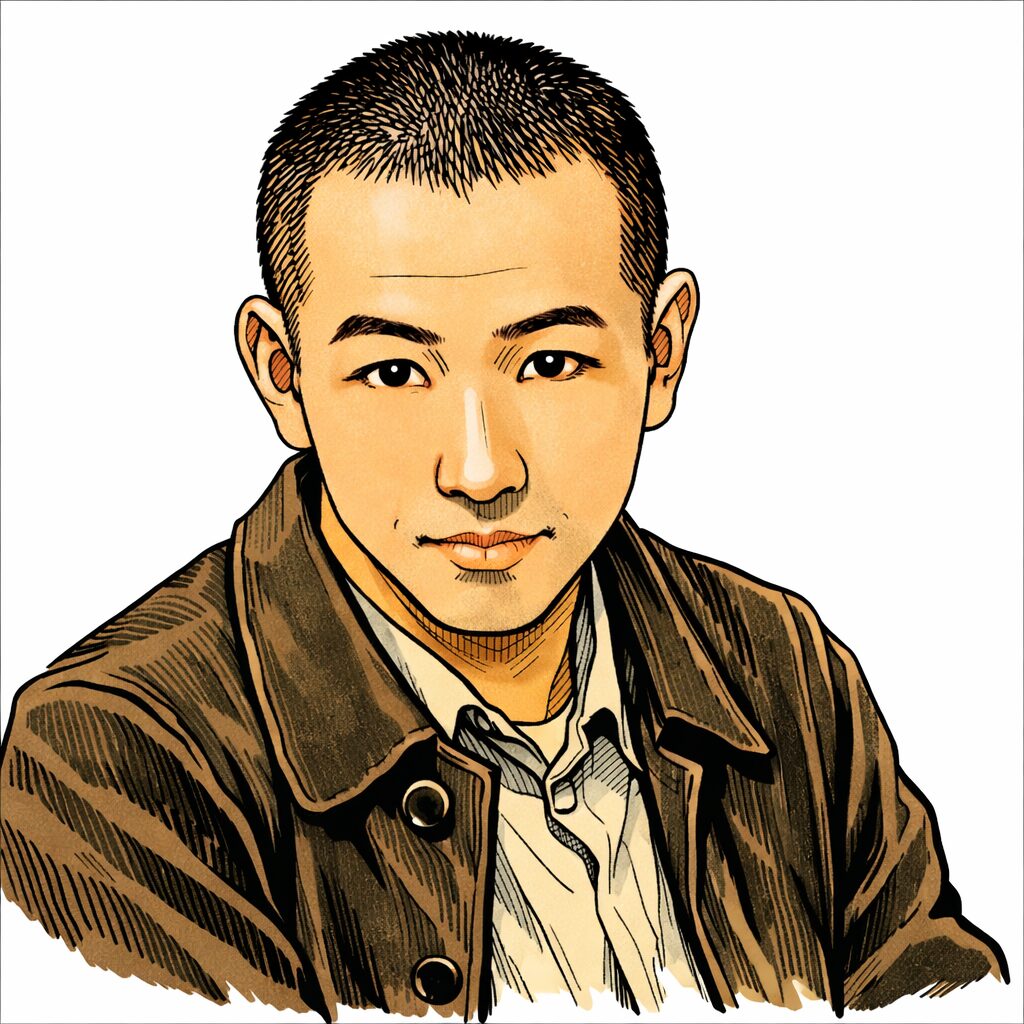

犯人の中岡艮一が抱いていた殺意の芽生え

犯人である中岡艮一は、事件当時は山手線の大塚駅で鉄道の切り替えを行う転轍手として勤務していた19歳の青年であった。彼はごく平凡な労働者としての日々を送っていたが、その内面には当時の政治に対する拭い難い不満と激しい憤怒を密かに募らせていたのである。

中岡は新聞や雑誌が報じる政府批判の言葉に強く共感し、特に原敬が推進する政策が国民を苦しめているという一方的な思い込みを深めていった。彼は自らの手で腐敗した政治を正さなければならないという、歪んだ正義感と偏った使命感に完全に取り憑かれていたのである。

犯行の数日前から、彼は原の行動予定を周到に調査し、どの場所であれば確実に目的を遂げられるかを冷徹に計算していたという。誰にも相談することなく孤独に牙を研ぎ続けた彼は、自らが歴史を変える英雄になれると信じて疑わず、着々と凶行の準備を進めていたのである。

逮捕後の取り調べにおいても、中岡は自らの行為を一切後悔することなく、終始毅然とした態度で犯行の正当性を主張し続けたと言われている。1人の若者が抱いた純粋すぎるがゆえに危険な憎悪が、国家の最高指導者の命を奪うという最悪の形で結実してしまった事実は、現代においても重い問いを投げかけている。

暗殺の凶器となった短刀と致命的な一撃

中岡が暗殺のために用意したのは、刃渡りが約13センチメートルほどある極めて鋭利に研ぎ澄まされた日本製の短刀であった。彼はこの小ぶりながらも殺傷能力の高い凶器を、誰にも気づかれないよう衣服の裏側に密かに忍ばせて、決行の地である東京駅へと向かったのである。

原敬が改札口を通過しようとした一瞬の隙を突き、中岡は電光石火の速さで踏み込み、渾身の力を込めてその刃を原の胸部へと深く突き立てた。刃先は原の厚い外套を容易に突き破り、肋骨の間をすり抜けて心臓付近の太い血管を正確に傷つけるという、逃げ場のない致命傷を与えたのである。

あまりに深く鋭い一刺しであったため、原は叫び声を上げる暇もなく、肺に血が流れ込んで呼吸困難に陥りながらその場に膝をついた。溢れ出した鮮血は瞬く間に床を赤く染め上げ、周囲に漂う死の気配と人々の悲鳴は、駅の喧騒を一瞬にして地獄のような静寂へと変えてしまったのである。

この短刀は後に証拠品として押収されたが、その刃こぼれ一つない冷徹な輝きは、犯人の揺るぎない殺意の大きさを今に伝えている。一振りの小さな刃物が、日本の政治を支えていた巨大な柱を根底からなぎ倒し、国家の運命を永遠に変えてしまった事実は、歴史の皮肉を感じさせずにはいられない。

警備体制の甘さと事件直後の凄まじい混乱

当時の総理大臣の警護は現代とは比較にならないほど緩やかなものであり、原敬自身が国民との触れ合いを重視して過度な警備を拒んでいた。彼は「平民宰相」としての矜持を持ち、誰でも近づける開かれたリーダーであろうとしたことが、皮肉にも凶行を許す最大の隙を生んでしまったのである。

事件が発生した瞬間、周囲にいた護衛や駅員たちはあまりの突発的な出来事に硬直してしまい、犯人を即座に取り押さえることができなかったと言われている。騒然とする駅構内で、血を流して倒れる原を前にして人々はパニックに陥り、助けを求める叫び声と怒号が入り混じる混沌とした状況となったのである。

犯人の中岡は目的を果たした満足感からか、逃走することなくその場で静かに立ち尽くしており、しばらくして駆けつけた警察官によって捕縛された。警備の不備に対する世論の批判は極めて厳しく、政府はこれを機に国家要人の守護のあり方を根本から見直すことを余儀なくされたのである。

東京駅という公共の象徴的な場所で起きたこの惨劇は、安全だと思われていた日本の日常が暴力によって容易に破壊されることを証明した。人々の心に深く刻まれた不安と恐怖は、その後の社会全体の空気を重く沈ませ、自由な言論が封殺されていく閉塞感に満ちた時代の到来を予感させたのである。

原敬の暗殺を引き起こした社会情勢と動機

普通選挙の実施を巡る激しい政治的対立

原敬が政権を担っていた大正時代中期、日本ではすべての成人男性に参政権を認める普通選挙の導入を求める運動が最高潮に達していた。しかし原は、国民の教育水準や社会の安定を優先すべきだと考え、納税額による制限選挙を維持する慎重な方針を頑なに守り続けたのである。

この姿勢は、民主主義の拡大を熱望する知識人や労働者たちから「民意を無視する時代遅れの独裁者」であるという激しい非難を浴びる原因となった。原は段階的な改革こそが国家の健全な発展に繋がると信じていたが、その真意が急速な変化を求める過激な世論に理解されることは少なかったのである。

議会の外では連日のように普通選挙を要求する大規模なデモが発生し、時には警察と衝突するような暴動寸前の事態へと発展することもあった。社会全体に漂うこの不穏な熱狂は、言葉による冷静な対話ではなく、実力行使によって現状を強引に打破しようとする危険な空気を醸成していったのである。

犯人の中岡もまた、こうした普通選挙を巡る対立の中で、原を「国民の権利を不当に奪う悪徳政治家」として憎むべき対象に設定していった。政治的な理想が過激な情念へと変貌したとき、最高権力者の排除こそが唯一の正解であるという恐ろしい結論が、1人の若者の心の中で導き出されてしまったのである。

政界の汚職事件による深刻な国民の不信感

原内閣の末期には、政党と財閥の癒着を背景とした数々の汚職スキャンダルが次々と発覚し、国民の政治に対する信頼は地に堕ちていた。特に利権を巡る金銭の授受や選挙での不正工作といった疑惑は、連日のように新聞で大きく報じられ、汗水たらして働く庶民の強い怒りを買ったのである。

原自身は清廉な政治家として知られていたが、彼が率いる立憲政友会という巨大組織の中に蔓延する腐敗を完全に浄化することは困難であった。国民の目には、政治家たちが自らの利権を守ることだけに奔走し、一般市民の苦境を顧みない利己的な集団として映り、その失望感は計り知れないものがあったのである。

犯人の中岡のような純粋な若者にとって、こうした政治の腐敗は到底許容できるものではなく、国家を浄化するための激しい義憤を感じる対象となった。彼は言葉による批判ではこの巨大な悪を正すことはできないと絶望し、暴力によって根源を絶つという短絡的で極端な道を選んでしまったのである。

当時のメディアもまた、政府の不祥事を過剰に煽り立てることで国民の憎悪を増幅させ、社会的な制裁を求める声を後押しする役割を果たしていた。具体的な政策論争よりも感情的なバッシングが先行する中で、原敬という個人への殺意が、誰にも気づかれることなく静かに育まれていったのである。

シベリア出兵の長期化と庶民の苦しい生活

第1次世界大戦後も継続されたシベリア出兵は、多額の軍事費を浪費しながらも明確な成果を上げられず、国民にとって大きな重荷となっていた。原内閣はこの困難な対外政策の出口を見出すことができず、いたずらに戦線を維持し続けたことで、国内外からの厳しい批判と不評を買ったのである。

膨れ上がる戦費を賄うために増税や物価の高騰が続き、庶民の生活は日を追うごとに苦しさを増し、社会全体に疲弊感が色濃く漂っていた。国民は自分たちの血税が報われない遠い異国の戦争に消えていく現状を恨み、その責任のすべてを内閣のトップである原に突きつけたのである。

戦地からの悲報が届くたびに遺族の悲しみは政府への深い怒りへと変わり、平和な生活を奪った原を非情な冷血漢と見なす論調が強まっていった。中岡もまた、こうした社会の窮状を目の当たりにする中で、戦争を止められない無能な政府を破壊しなければならないという強迫観念に駆られたのである。

外交上の失敗と経済的な困窮が重なったとき、国民の不満は特定の個人への攻撃へと転化しやすく、暗殺という凶行を誘発する負の土壌を完成させた。原の死は、行き詰まった日本の国策に対する国民の蓄積された叫びが、一振りの刃となって具現化した悲劇的な結末であったと言えるだろう。

当時の過激な言論が若者に与えた思想的影響

大正時代は自由な言論が花開いた時期でもあったが、その一方で現状を根本から破壊しようとする過激な右翼的思想もまた急速に広まっていた。国家の危機を救うためには自らの命を投げ出してでも「奸臣」を討つべきだという烈士の教えは、理想に燃える多くの若者の心を捉えて離さなかったのである。

中岡は特定の政治団体に所属してはいなかったが、こうした時代精神を反映した過激な言説に日常的に触れることで、自らの行動を正当化するロジックを形成していった。彼は自らを歴史上の英雄になぞらえ、原を討つことが日本を再生させる唯一の道であると独善的に信じ込むに至ったのである。

当時の雑誌やパンフレットでは、政治家を「国賊」と呼び、その排除を煽るような扇動的な文章が溢れており、理性的な思考を麻痺させる力を持っていた。暴力によって歴史を動かすことを美化する空気が、中岡のような思春期を過ぎたばかりの若者を、テロリズムの実行犯へと変貌させたのである。

言葉の暴力が物理的な暴力へと繋がる危険性を、当時の社会は見過ごしており、結果として最高指導者の命を失うという極めて高い代償を払うことになった。原の暗殺は、歪んだ思想がいかに容易に個人の行動を支配し、社会の安定を根底から揺るがすかを示す、歴史上の恐ろしい教訓となったのである。

原敬の暗殺が日本の未来に及ぼした影響

カリスマを失った政党政治の急速な機能不全

原敬という稀代の政治家を失ったことで、大正デモクラシーの象徴であった本格的な政党内閣の時代は、事実上の終焉へと向かうことになった。彼の圧倒的な統率力と緻密な根回しによって維持されていた政界の均衡は、その死とともに一瞬にして崩壊し、制御不能な混乱状態に陥ったのである。

原の代わりを務められるほどの実力者は他におらず、後継の内閣はいずれも短命に終わり、国家の重要な意思決定は著しく停滞することになった。国民は指導者を失った政界の醜い争いを目の当たりにして、政党政治そのものの有効性に対して深い疑念と失望を抱くようになったのである。

政策の議論よりも党利党略が優先されるようになり、議会は本来の機能を果たせぬまま空転を繰り返し、政治への信頼は回復不能なまでに損なわれた。強力なリーダーシップの不在は、社会が抱える諸問題を放置することに繋がり、国民の閉塞感はさらに深まっていくことになったのである。

原の暗殺は、日本の民主主義を支えていた強固な背骨を物理的にへし折る結果となり、その後の不安定な国政運営の直接的な原因となった。1人の傑出した指導者に過度に依存していた政治体制の危うさが、最悪の形で露呈してしまったという事実は、日本の近代史における痛恨の極みであった。

立憲政友会の分裂と指導者不在による迷走

原が心血を注いで日本最大の政党へと育て上げた立憲政友会は、彼の死後、内部の派閥抗争によって急速にその団結力を失っていった。カリスマ的なリーダーという重石が取れた党内では、次代の主導権を狙う幹部たちが醜い権力争いを繰り広げ、組織は見る影もなく崩壊したのである。

後継となった高橋是清は優れた財政家ではあったが、原のような強引かつ老獪な党運営を行うことはできず、反対派を抑え込む力を持たなかった。内部対立に明け暮れる政友会の姿は国民を大いに失望させ、かつて誇った圧倒的な支持基盤は砂の城のように音を立てて崩れ去っていったのである。

政党が自らの足元を固めることに汲々としている間に、それまで原によって政治の表舞台から遠ざけられていた非政党勢力が再び勢いを取り戻し始めた。政党の弱体化は結果として、議会を通さない独断的な政治手法を許容する土壌を作ってしまったという点で、歴史的に見て非常に罪深い。

組織の頂点に立つ人物がいかに重要であるかを、原の死後の政友会の凋落は残酷なまでに証明することになったのである。1人の天才の死が、巨大な組織だけでなく日本の政治システムそのものを機能不全に陥らせた事実は、現代の組織運営においても極めて重要な示唆を含んでいる。

軍部の政治介入を許した防波堤の消失

原敬は軍部の暴走を抑えるための知恵と権威を持っていた数少ない政治家であり、彼の存在そのものが文民統制を維持するための巨大な防波堤であった。しかし彼の死によって、軍部をコントロールできる気概を持った政治家がいなくなり、彼らは次第に政治への露骨な発言力を強めていったのである。

政治の混乱を冷ややかな目で見ていた軍部のエリートたちは、政党政治の無能さを強調することで、自らこそが国家を救う唯一の主体であるという主張を強めた。軍部内では暴力によって現状を打破しようとする過激な思想が肯定され始め、平和的な解決を模索する良識ある声は完全にかき消されていったのである。

原の暗殺は、言葉による対話ではなく「暴力」によって目的を達成することが可能であるという、極めて危険な成功体験を一部の過激派に与えてしまった。この事件以降、テロリズムへの心理的なハードルが著しく下がり、日本は暗殺が政治の手段として横行する暗黒の時代へと足を踏み入れたのである。

議会が力を失い、軍靴の音が次第に大きくなっていく中で、日本が国際的な孤立と無謀な戦争への道を進むことを止める者はもはや存在しなかった。原敬の命を奪った一振りの短刀は、日本の民主主義の息の根を止め、軍国主義への扉をこじ開ける不幸な鍵となってしまったと言わざるを得ない。

暴力による現状打破という悪しき風潮の定着

原敬の暗殺事件が日本社会に残した最も深い傷跡は、暴力によって政治的な意思表示を行うことが正当化されるという、恐ろしい風潮が定着したことである。犯人の中岡を一部で「烈士」として持ち上げるような歪んだ声があったことは、当時の社会がいかに精神的に病んでいたかを雄弁に物語っている。

一度許された暴力は負の連鎖を呼び、1930年代に入ると五・一五事件や二・二六事件といった、国家を揺るがす大規模なテロリズムが頻発することになった。言論の府である議会での議論は軽視され、銃弾や刃物によって物事を決めるという野蛮な時代が、現実のものとして日本の街を覆い尽くしたのである。

政治家たちは常に暗殺の恐怖に怯えながら職務を遂行することを余儀なくされ、信念に基づいた果敢な政策決定を行うことが困難な状況に追い込まれた。暴力を背景とした圧力に屈する弱腰な政治の姿は、国民の民主主義への信頼を完全に破壊し、結果として国家を破滅へと導いたのである。

原の死は、対話と妥協こそが政治の神髄であるという大原則を日本人が忘れてしまった、歴史上の痛恨の分岐点であったと言えるだろう。私たちがこの事件から学ぶべき最大の教訓は、いかなる理由があろうとも暴力を認めないという、民主主義を支える強固な意思を維持し続けることにある。

まとめ

-

1921年11月4日、原敬が東京駅で刺される暗殺事件が起きた。

-

犯人は19歳の鉄道員である中岡艮一であり、その場で逮捕された。

-

暗殺の凶器は鋭利な短刀であり、原は心臓近くを貫かれほぼ即死した。

-

犯行動機には、普通選挙導入への消極的な姿勢への不満があった。

-

当時の政界を揺るがした汚職スキャンダルも国民の政治不信を招いた。

-

シベリア出兵の泥沼化による庶民の生活苦が、原への憎悪を煽った。

-

首相の警備が手薄だったことが、白昼の犯行を許す大きな要因となった。

-

原という強力なリーダーを失い、日本の政党政治は急速に機能不全に陥った。

-

この事件を境に、暴力で政治を動かそうとする過激な風潮が定着した。

-

原の死は軍部の政治介入を許し、日本が戦争へと突き進む契機となった。