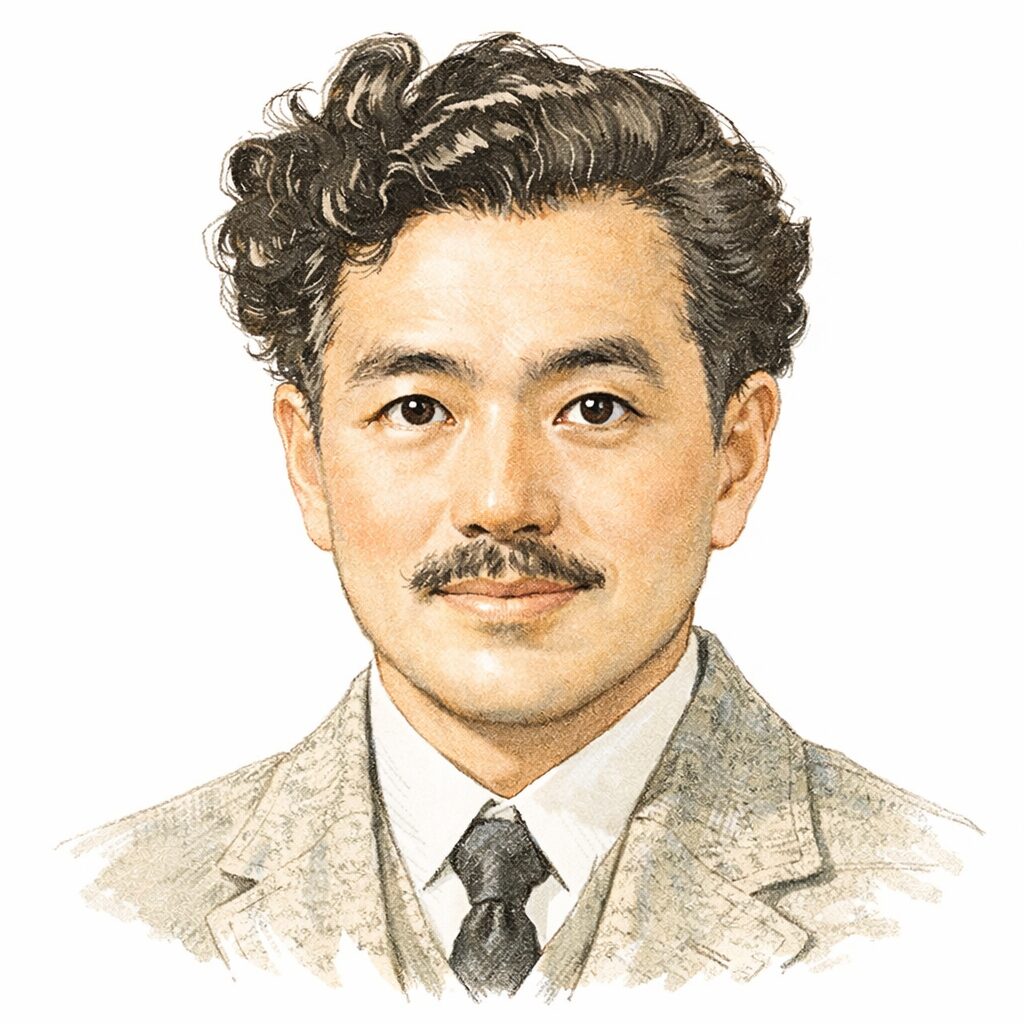

野口英世は、感染症の原因を突き止めようと粘り強く実験を重ねた研究者だ。紙幣の肖像で身近だが、実像は努力物語だけでは語り切れない。貧しい環境や大きなけがを越え、語学も含めて道を開いた。学びの材料も多い。

評価の中心にあるのは、梅毒などの病気をめぐる細菌学の仕事である。病原体を見つけ、確かめ、広めるまでの道のりは簡単ではない。世界の研究機関で働き、膨大な論文を残した点も外せない。評価は一面ではない。

一方で、黄熱病の研究に身を投じ、現地で命を落とした事実が強い物語性を生んだ。勇気と献身は確かだが、「原因を解明した」などの定番の言い回しには気をつけたい。当時は観察手段が限られていた。誤解が広まりやすい。

何を成し、何が限界だったのかを整理すると、野口英世の価値は「最前線で挑み続けた姿勢」に見えてくる。成果の光と影を併せて知ると、努力の意味も立体的になる。科学が進む仕組みも見えてくる。見方が変わるはずだ。

野口英世は何をした人:生涯を左右した挑戦

逆境から医師へ

野口英世の出発点は、学ぶ機会が限られる地方の暮らしにあった。幼い頃の大けがで左手に後遺症が残ったが、それが医療への関心を強めたとも語られる。

身近な大人の支えや、本人の強い意志が重なり、医師を目指す道が開けた。学歴や家柄が重視されがちな時代に、試験を通じて資格を得る選択は現実的でもあった。上京後は働きながら学びを続けた。

同時に、彼は語学を含む勉強を自分に課し、研究の世界へ進む準備を整えた。診療だけでなく、病気の原因を突き止める仕事に魅力を感じた点が後の進路を決めた。論文を読み、実験の手を動かした。

努力家としての物語が強調されるのは、この時期の積み重ねが大きいからだ。ただし「苦労したから正しい」という話にはならない。科学は別の基準で評価される。

逆境を越えた経験は、粘り強さや集中力として研究に生きた。背景を知ると、功績だけでなく、後年に起きた評価の揺れも理解しやすくなる。才能は行動で育つ。その姿勢が評価を呼んだ。

海外で鍛えた研究者像

野口英世は、研究者としての評価を世界で試そうと海外へ渡った。新しい知識に触れるだけでなく、最先端の設備と競争の中で結果を示す必要があった。

当時の感染症研究は、病原体を見つけるだけでなく、動物実験や培養、病理の確認まで幅広い技能が求められた。彼は長時間の実験をいとわず、手技の巧みさと集中力で頭角を現した。顕微鏡の観察眼も磨かれた。

研究所では共同研究や査読の文化も強く、成果は論文として公開されて初めて力を持つ。野口は大量の論文を出し、世の脚光を集める一方、スピードを優先する姿勢が議論を呼ぶ面もあった。再現性の確認は常に課題だった。

異なる言語と価値観の中で仕事をする経験は、研究の進め方だけでなく、人との交渉や資金の確保にも影響した。支援者や同僚との関係が、研究テーマの選択に結びつくこともある。

海外で鍛えられたのは、知識だけではない。限られた時間で結果を出す圧力の中で、彼は挑戦を続けた。その強さと危うさが、後の評価を複雑にしている。

実験に没頭した働き方

野口英世は「眠らない研究者」といった語りで紹介されることがある。誇張が混じるにせよ、実験量の多さと執念深さが周囲に強い印象を残したのは確かだ。

感染症研究では、試料の採取から培養、染色、動物への接種、組織の観察まで手順が多い。失敗すれば最初からやり直しになり、同じ操作を何十回も繰り返すことになる。地味な作業ほど差が出る。

この反復に耐えるには、手を動かす技術だけでなく、結果を疑う姿勢が要る。データが期待どおりに見えた時ほど、別の説明がないかを確かめる作業が重要になる。仲間の目で検証されて初めて結果は強くなる。

一方、結果を急ぐと、混入や取り違えといった落とし穴が増える。現代の研究でも起きる問題であり、当時の衛生管理や測定機器の制約を考えると難しさはさらに大きい。評価の揺れは個人だけの問題ではない。

野口の働き方は、科学の前進を支えた粘り強さと、評価を揺らす危険性の両方を含む。功績を語る時は、この二面性を忘れない方が実像に近づく。

支援者と人間関係

野口英世の歩みは、本人の努力だけで成り立ったわけではない。学費や生活、研究の場を確保するには、支援者や理解者の存在が欠かせなかった。渡航や長期研究には大きな費用が要った。

若い頃に手を差し伸べた人々は、能力だけでなく熱意を見ていたはずだ。医療の道に入るきっかけや、研究へ踏み出す背中を押した言葉は、本人の自信にもつながった。恩返しの意識が彼を動かしたとも言える。

研究所で働くようになると、資金や設備、研究テーマの選択が人間関係と結びつく。成果が出れば協力者が増えるが、結果が疑われれば批判も強まる。学会発表や講演も関係づくりの場だった。

野口は強い自負を持ち、意見を曲げない面もあったとされる。そうした性格は、困難を突破する力になる一方、周囲との摩擦を生むこともある。天才像だけで片付けると見誤る。

支援と摩擦の両方を含めて見ると、研究は人間の営みだとわかる。野口英世の物語が今も語り継がれるのは、成果だけでなく、その人間くささが残っているからだ。

野口英世は何をした人:梅毒研究の功績と論点

梅毒の病原体研究とは

梅毒は長く人々を苦しめ、治療も難しい病気として恐れられてきた。原因となる微生物が知られるようになっても、体の中でどう広がり、どんな症状を生むのかは簡単に説明できなかった。社会的な偏見も強かった。

野口英世が取り組んだのは、この病原体を実験で扱える形に近づけ、病気との関係を一つずつ確かめることだ。培養や動物実験がうまくいけば、薬や診断の開発にも道が開く。

当時は、微生物を「見える形で増やす」こと自体が大きな壁だった。環境が少し変わるだけで増え方が変わり、他の菌が混じれば結果は崩れる。丁寧な作業と運が絡む世界である。

野口は、病原体の性質を調べるための手順を工夫し、研究の勢いを作った。脚光を集めた報告もあり、彼の名が広く知られる契機になった。研究が進むほど、議論も増えた。

ただし、この分野は再現性が最重要で、後から評価が変わることもある。成果を理解する時は、当時の難しさと、科学が検証で進む仕組みを同時に押さえたい。

神経梅毒の理解への貢献

梅毒は皮膚や粘膜の症状だけでなく、時間がたってから脳や神経に深刻な影響を与えることがある。人格の変化や記憶の障害などが現れ、当時は原因不明の精神疾患と混同されることもあった。

野口英世は、病理標本を丹念に観察し、脳の組織の中に梅毒の病原体が存在することを示したと報告した。これにより、特定の症状群が梅毒の進行と深く結びつくという理解が強まった。

この発想は、心の病と体の病を切り分けるだけでなく、つながりを科学的に確かめる方向へ研究を押し進めた。治療や予防の方針を立てるうえでも、原因を特定する価値は大きい。

もちろん、観察は条件に左右され、当時の技術で見える範囲にも限界がある。だからこそ、複数の研究者が別の方法で確かめ、積み上げていく姿勢が必要になる。

神経梅毒の理解に関する彼の仕事は、感染症研究が社会の見方を変える力を持つことを示した。病気を道徳の問題にせず、科学の対象として扱う視点が広がっていった。

研究の評価と再現性の論点

野口英世の名を一気に広めた出来事の一つに、梅毒の病原体を純粋に育てたという報告がある。もし安定して増やせるなら、性質の解明や治療法の検討が大きく前進するからだ。

しかし、微生物の培養は条件がわずかに違うだけで結果が変わる。混入が起きれば別の菌を見てしまい、解釈もずれていく。当時は管理の手段が限られ、再現性を固める作業は今より難しかった。

後年、この報告を同じ手順で再現できるかどうかをめぐって議論が続いたとされる。科学では、本人の名声より「誰がやっても同じ結果になるか」が重い。そこで評価が揺れることは珍しくない。

重要なのは、誤りがあったとしても、それが直ちに人格の否定を意味しない点だ。同時代の研究者も同じ壁にぶつかった。研究は挑戦の連続で、失敗や行き過ぎも含めて方法が洗練されていく。

野口英世の梅毒研究は、成果と論争がセットで語られる。確かなことと不確かなことを分けて見る姿勢こそが、彼の仕事を正しく理解する近道になる。

研究が医療に与えた影響

野口英世の仕事が直接どの薬を生んだかより、研究の姿勢が医療の考え方を押し広げた点が重要だ。感染症を症状の集まりとしてではなく、原因と経路を追う対象として扱う流れが強まった。

梅毒の研究では、病原体の存在を確かめることが診断の基盤になる。血液検査や病理の読み取りなど、複数の情報を合わせて判断する考え方が整っていった。患者の恥や偏見を減らす意味もあった。

また、研究成果は論文や講演を通じて共有され、世界の研究者が検証し合う。野口が大量の成果を発表したことは、議論を生み、次の研究課題をはっきりさせる役割も果たした。

一方で、強い脚光は過大評価も招く。科学は英雄の物語ではなく、複数の研究が積み重なって実用に至る。個人の伝説と、医療の実際の進歩を切り分けて見る必要がある。

それでも、原因を追い、証拠を積み上げるという方向性は揺らがない。野口英世の名前が今も残るのは、感染症に立ち向かう研究の価値を社会に印象づけたからだ。

野口英世は何をした人:黄熱病研究と誤解の整理

黄熱病に挑んだ背景

黄熱病は熱と黄疸、出血などを伴い、流行地では多くの命を奪ってきた。交通が広がる時代に、港や都市の衛生を揺さぶる大問題として恐れられ、研究者たちは原因究明に挑んだ。

野口英世がこの難題に向かったのは、感染症の原因を突き止めたいという信念に加え、現地で役に立つ成果を出したい思いがあったからだ。研究室の中だけでは見えない情報を求め、中南米などの流行地へ足を運んだ。

現地では患者や動物の試料を扱い、衛生環境の改善にも関わったとされる。感染の広がり方を追う観察も重要で、実験と現場が交差する仕事になりやすい分野である。

この時期の活動が「命を懸けた研究」として語られるのは理解できる。だが、強い物語性があるほど、成果の中身が単純化されやすい。何を確かめ、何が確かめ切れなかったかが大切だ。

黄熱病研究は、野口英世の評価を輝かせも揺らしもした。背景を知ると、後に生まれた誤解の理由も見えてくる。議論は今も残る。学ぶ点が多い。

当時の限界と原因論争

黄熱病の研究が難しかった最大の理由は、当時の科学が「見えない原因」を十分に扱えなかったことにある。細菌なら顕微鏡で観察し培養できるが、より小さな病原体の世界は手が届きにくかった。

野口英世は黄熱病の原因を細菌の仲間だと考え、らせん状の微生物に着目した。似た症状を示す別の病気との区別が難しく、現地の環境も実験条件を揺らした。結果として、後に解釈が改められた点がある。

大事なのは、当時の研究が無意味だったという話ではないことだ。原因の仮説を立て、試料を集め、反証を重ねる過程そのものが、次の世代の研究に道具と課題を残す。

一方、伝記では「黄熱病の病原体を発見した」と短くまとめられがちだ。正確には、彼が追った対象と、現在知られる原因との間には隔たりがあると理解した方が安全である。

科学の歴史は、正解へ一直線に進むのではなく、行き止まりや回り道を含む。黄熱病研究は、その典型例として野口英世の評価を読み解く鍵になる。

現地調査と感染症対策の現場

流行地での研究は、試験管の中だけでは完結しない。患者の状況、蚊などの媒介、気候や住環境までが関わり、原因の特定には現場の観察が欠かせない。

野口英世は現地で試料を集め、簡易な設備で検査や培養を試みたとされる。限られた人員と物資の中で、衛生対策や医療者との連携も必要になる。地元の人々の理解を得る工夫も要った。研究者であり実務家でもある役割だ。

こうした活動は、結果が正しかったかどうかとは別に、感染症の現場がどれほど過酷かを伝える。危険を避ける仕組みが整っていない時代ほど、個人の覚悟に依存しやすい。

その一方で、危険な現場ほど誤差も増える。検体の保存状態、輸送、温度管理、混入のリスクなどが結果に直結する。現代の基準で見れば、厳密さを保つのは難しい条件だった。

現地調査の経験は、感染症対策を「社会の問題」として捉える視点を強めた。研究室と現場をつなぐ姿勢こそ、野口英世の黄熱病研究が残した大きな意味である。

伝説と事実を見分ける視点

野口英世には、語りやすい逸話が多い。努力で成り上がった、世界を救った、黄熱病の原因を解明した、といった短い言葉は広まりやすいが、細部が省かれるほど誤解も増える。

まず押さえたいのは、ノーベル賞を受賞した人物ではない点だ。候補として名が挙がったことが語られることはあっても、受賞の事実とは別である。この点を混同すると評価全体がずれる。

次に、黄熱病の「原因発見」については慎重であるべきだ。当時の技術では区別が難しい領域があり、後に理解が進んだ部分がある。彼が現場で取り組んだことと、現在の結論を同一視しない方がよい。

それでも、命を落とすほど危険な流行地で研究を続けた事実は重い。科学の結果は更新されても、挑戦の価値が消えるわけではない。努力を美談にせず、現実として受け止めたい。

伝説をほどく作業は、野口英世を小さくするためではない。事実に沿って評価すると、彼の強さも弱さも見え、科学が前へ進む姿がよりはっきりする。

まとめ

- 野口英世は感染症の原因究明に挑んだ細菌学者だ。

- 逆境から医師資格を得て研究の道へ進んだ。

- 海外の研究機関で実験と論文発表を重ねた。

- 梅毒研究で病原体と症状の関係を追った。

- 脳や神経の症状と梅毒の関係を示す報告で脚光を浴びた。

- 一部の成果は再現性をめぐり評価が変わっている。

- 黄熱病の流行地で現場調査と研究を続けた。

- 黄熱病の原因解明は当時の技術の限界もあり、語り方に気をつけたい。

- ノーベル賞受賞者ではなく、候補と受賞は別だ。

- 事実と伝説を分けて見ると、挑戦し続けた姿勢の価値が見える。