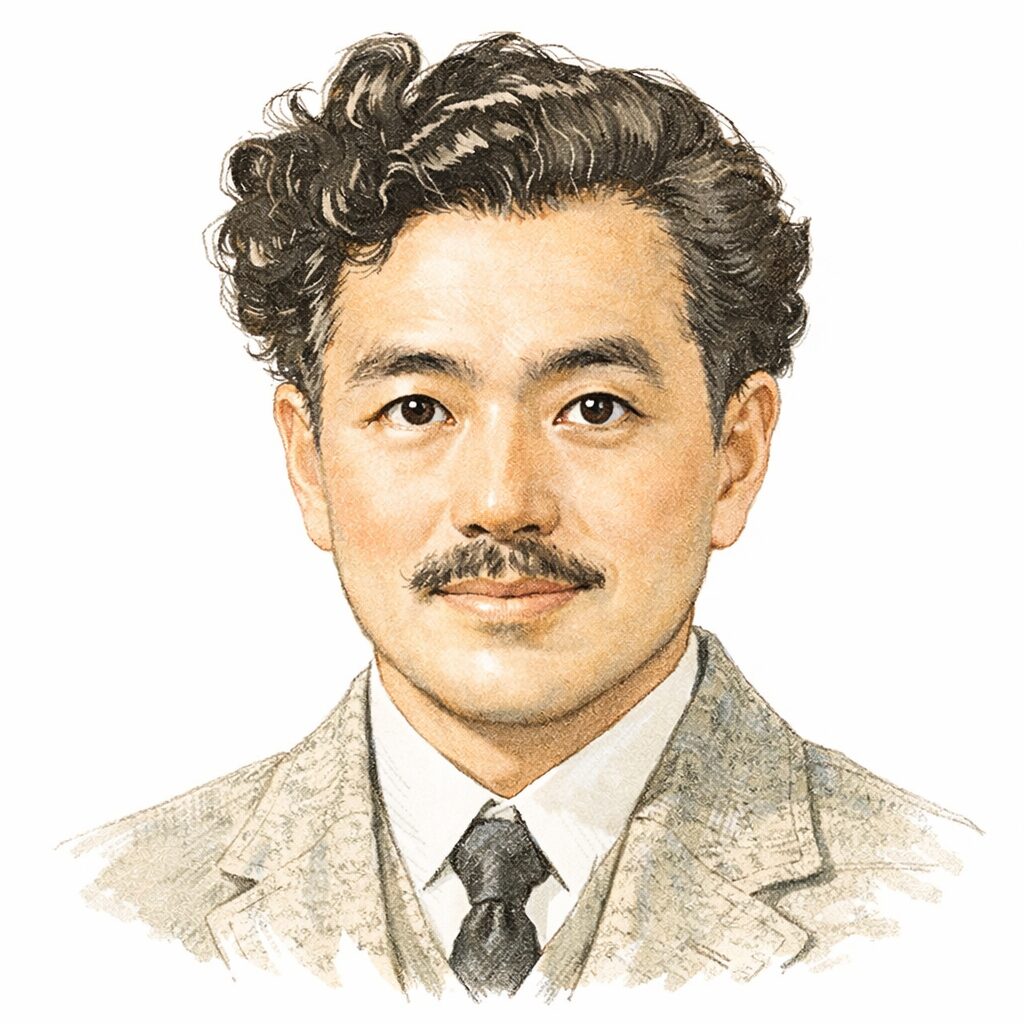

清浦奎吾は明治から昭和にかけて活躍した、近代日本の法制度を築き上げた大物政治家として歴史に名を刻んでいる。熊本県の貧しい寺に生まれながらも、並外れた努力と鋭い知能を武器にして国家の最高職まで上り詰めた立身出世の人物である。

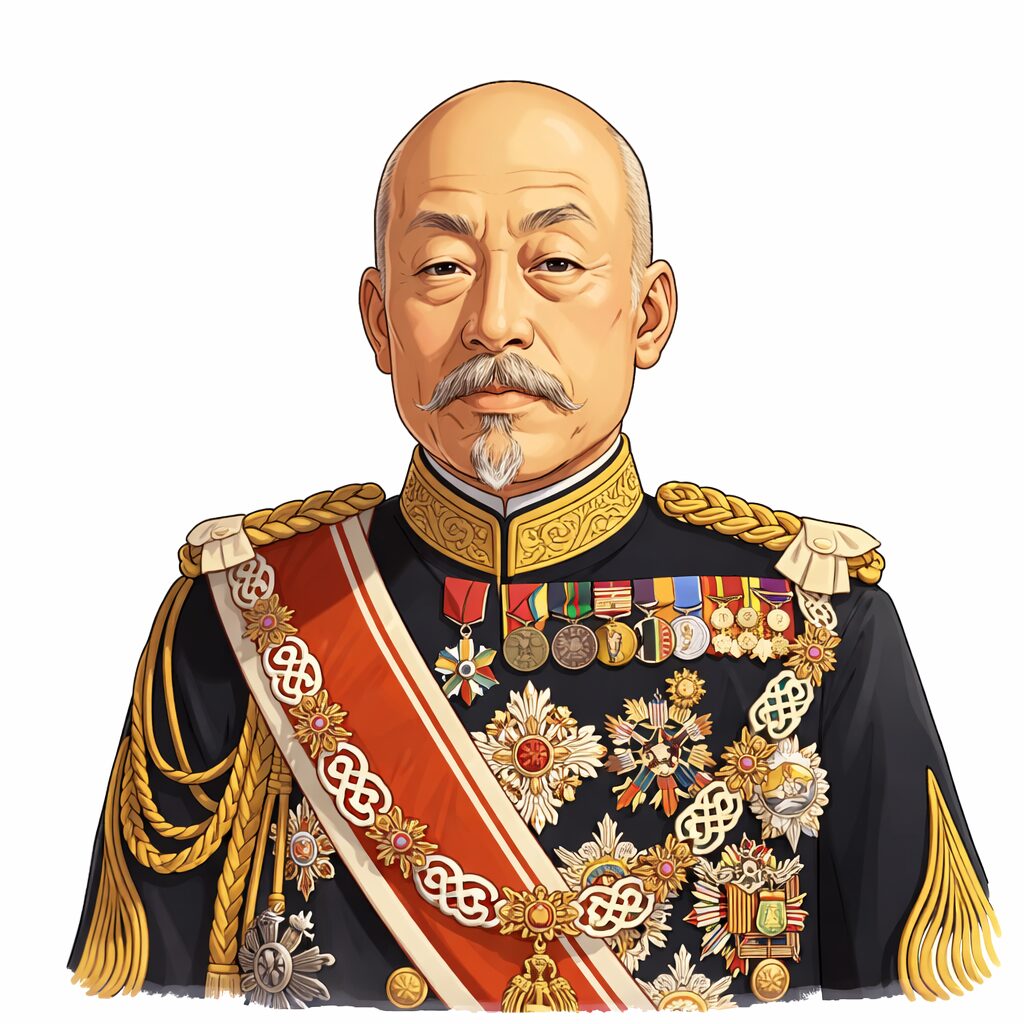

彼は日本近代政治の父とも呼ばれる山県有朋の有力な弟子の1人として、官僚組織の整備や地方制度の確立に多大な貢献を果たした。特に司法省でのキャリアは非常に長く、日本の裁判制度や警察制度の近代化において中心的な役割を力強く担った。

1924年には第23代内閣総理大臣に任命されたが、その内閣は貴族院の議員を中心とした構成であったため大きな波紋を呼んだ。この特権的な顔ぶれは世論の猛烈な反発を招き、憲政を守ろうとする国民たちとの間で激しい政治的対立が生まれた。

この記事では、清浦奎吾がどのような信念を持ち、激動する時代の中で日本の進むべき道を示そうとしたのかを詳細に掘り下げる。彼の歩みを深く辿ることで、現代の日本の政治や法律がどのような歴史的背景で作られたのかが見えてくるだろう。

清浦奎吾の生い立ちと法務官僚としての華々しい出世

熊本の寺院で育った少年時代と学問への飽くなき情熱

清浦奎吾は1850年に肥後国の小さな寺に生まれ、幼い頃から周囲を驚かせるほどの聡明さを見せていた。家は決して豊かではなかったが、両親は彼の才能を信じて地元の私塾で基礎的な学問を学ばせた。

10代の終わりには更なる高みを目指し、豊後国にある著名な私塾である咸宜園の門を叩くことになった。そこでの厳格な教育環境は彼の精神を鍛え上げ、将来国家のために働くという強い志を抱かせるきっかけとなった。

咸宜園では身分に関係なく実力のみで評価される仕組みがあり、彼は頭角を現して塾生の中でも一目置かれる存在へと成長した。全国から集まった優秀な若者たちとの議論は、彼の視野を大きく広げ、政治の世界を志す原動力となったのである。

学びを終えた彼は故郷で一時的に教壇に立ったものの、新しい時代の風を感じて東京への進出を決意した。この時期に培った揺るぎない知性と努力の習慣こそが、後の大政治家としてのキャリアを支える最大の財産となった。

司法省への入省と不平等条約改正に向けた法典の整備

清浦奎吾は1873年に司法省へ入り、法治国家としての土台を固めるための過酷な実務作業に従事した。彼は法律こそが国家の独立を守る鍵であると確信し、連日のように海外の先進的な事例を研究し続けた努力家だ。

特に民法や刑法の編纂においては、フランスなどの優れた制度を取り入れつつ日本の実情に合わせる調整に苦心した。彼の論理的で緻密な仕事ぶりは上司からの信頼を勝ち取り、重要な法案の起草を次々と任されるようになった。

当時の日本にとって不平等条約の改正は悲願であり、近代的な法典を完成させることは国際社会への証明でもあった。彼は鋭い法的センスを武器に古い慣習を廃止し、透明性の高い裁判制度の構築に向けて多大なエネルギーを注いだ。

この時期に培われた法律の専門知識と実務上の経験は、その後の政治家人生において彼の最も強力な武器となったのである。彼は常に「法の支配」を信条に掲げ、国家の安定には厳格なルールの運用が不可欠であると説き続けた。

山県有朋という師との出会いと官僚閥での地位確立

実務能力の高さが認められた清浦奎吾は、明治政府の重鎮であった山県有朋からその才能を強く見出された。山県は彼の忠誠心と事務処理能力を高く買い、自らの側近として政府の重要ポストに次々と起用していった。

彼は山県の指導のもとで地方自治の基盤作りや警察組織の再編を行い、中央集権的な国家の枠組みをより強固にした。この師弟関係は生涯にわたって続き、彼は山県系の官僚グループである「山県閥」の重鎮として認められた。

山県の後ろ盾を得た彼は、内務省や司法省の要職を歴任しながら官僚組織を動かすテクニックを磨き上げていった。彼は単なる行政官ではなく、政治的な駆け引きにも長けた実力者として政界でその名を知られるようになった。

師の教え通りに強い行政国家を目指した彼は、政党の介入を嫌う官僚特有のプライドを強く持っていた。この姿勢は後の政党政治家たちとの激しい対立の火種となるが、当時は国家建設のために必要な力であった。

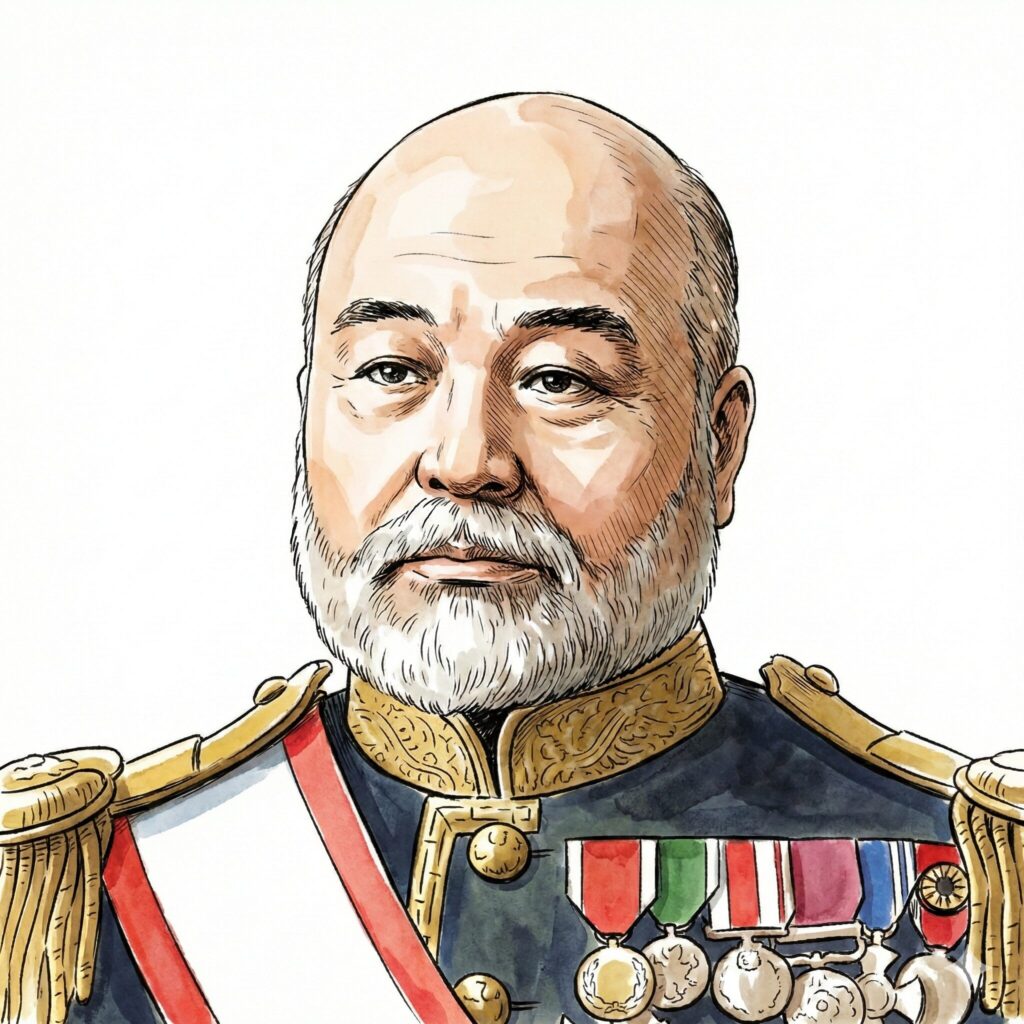

警視総監として挑んだ都心の治安維持と組織の近代化

清浦奎吾は1891年に警視総監に就任し、首都東京の平穏を守る責任者としてその辣腕を振るうことになった。彼は警察組織の機能強化を一段と推し進め、科学的な捜査手法や効率的な配備を次々と導入した。

当時は自由民権運動や初期の社会運動が勢いを増しており、政府にとっては国内の治安対策が喫緊の課題だった。彼は法と秩序を乱す過激な活動に対しては一切の妥協を許さず、厳格な取り締まりを行うことで秩序を維持した。

彼の指揮下で警察はより組織的で精鋭な集団へと生まれ変わり、国家の安定を支える不可欠な装置としての役割を強めた。彼は個人の自由よりも集団の安全を優先する考えを持ち、その徹底した管理は時に人々に恐れられた。

警視総監としての経験は彼に社会の動向を読み取る嗅覚を授け、政治家としての器をさらに一回り大きくした。彼はこのポストを通じて、法律を実際の力としてどのように行使すべきかを身をもって学んだのである。

貴族院での強力なリーダーシップと会派の統率

官僚としてのキャリアを積んだ清浦奎吾は、やがて特権階級の議場である貴族院へとその舞台を移した。彼はそこで「研究会」という最大会派のリーダーに就任し、議会全体を動かすほどの絶大な影響力を発揮し始めた。

研究会は特定の政党に属さない議員たちの集団であったが、彼の卓越した交渉術によって政府も無視できない強力な組織となった。彼は複雑な人間関係が渦巻く貴族院の中で、各方面との利害を調整しながら自身の意向を政治に反映させた。

彼の指導力は時に強引とも評されたが、それは行政の安定と国家の秩序を守るための彼なりの正義感に基づいていた。彼は議会運営の細かなルールを熟知しており、法的な根拠を持って議論を有利に進める技術に長けていた。

この貴族院での権力基盤こそが、後の首相指名において彼を最有力候補へと押し上げる決定的な要因となった。彼は組織を束ねるカリスマ性と実務的な知性を兼ね備えた、稀代の政治工作家としての顔も持っていたのである。

内閣総理大臣・清浦奎吾が直面した憲政史上最大の逆風

1924年に誕生した清浦内閣の異例な閣僚構成と特徴

1924年の1月、清浦奎吾は枢密院議長の職を辞して第23代内閣総理大臣という重責を引き受けることになった。しかし彼が組織した内閣は、陸海軍と外務の3大臣以外をすべて貴族院議員で固めるという特異なものだった。

この人事は政党を完全に排除したものであり、世間からは特権階級による支配だと激しい怒りを持って受け止められた。彼は公平で中立な「超然主義」を標榜したが、時代の求める民主化とは大きくかけ離れていた。

貴族院の特定会派のみを優遇したこの体制は、衆議院を軽視するものとして政治的な混乱を引き起こす原因となった。彼は実務重視の姿勢で国難を乗り切ろうとしたが、国民の目には古い時代の亡霊のように映った。

こうして誕生した清浦内閣は、発足当初から「特権内閣」というレッテルを貼られ、極めて厳しいスタートを余儀なくされた。彼は自身の公正さを信じていたものの、政治における民意の重要性を過小評価していたと言える。

護憲三派の結成と内閣打倒を目指す国民運動の激化

清浦内閣の独善的な手法に危機感を抱いた政友会、憲政会、革新倶楽部の3つの政党は直ちに手を組んだ。彼らは「護憲三派」を結成し、憲法に基づいた正しい政治を取り戻すために内閣打倒を叫んで立ち上がった。

この動きは第二次護憲運動へと発展し、全国各地で開かれた演説会には記録的な数の聴衆が詰めかける事態となった。清浦は法的な正当性を盾に政権を維持しようとしたが、国民の熱狂的な改革要求を抑えることはできなかった。

新聞や雑誌などの言論界も一斉に政権を批判し、民主的な政治への完全な移行を求める国民の声は最高潮に達した。彼は自身の支持基盤である貴族院の力を頼りにしたが、もはや議会の中だけでは解決できない状況に追い込まれた。

この激動の中で清浦は、かつて自分が作り上げた官僚組織だけでは統治できない新しい時代の到来を実感せざるを得なかった。国民の怒りは単なる政党の争いを超え、国家のあり方そのものを問う巨大なうねりとなっていた。

超然主義の限界と政党政治を求める時代の大きなうねり

清浦奎吾が固執した超然主義とは、内閣は政党の意向に左右されず天皇を助けるべきであるという古い政治理念であった。しかし大正デモクラシーの影響で国民の意識は変化しており、自分たちが選んだ代表による政治を望んでいた。

彼は政党を利己的な利益を追求する集団だと見なしていたが、その認識自体が民衆のエネルギーを読み違えていたと言える。超然主義という壁は、民主主義という新しい時代の波によって音を立てて崩れ去ろうとしていた。

議会では野党からの厳しい追及が連日続き、政府の提出する法案や予算案の成立は極めて困難な状況に陥った。清浦は自身の信念と厳しい現実との板挟みになり、政局運営における出口を見出せないまま苦悩を深めていった。

この対立は、近代日本の政治が官僚主導から政党主導へと移行するための、避けられない脱皮のようなプロセスでもあった。彼は結果として、古い時代の守護者としての役割を演じることで時代の転換を浮き彫りにした。

衆議院総選挙での惨敗と潔い内閣総辞職までの道のり

1924年5月に実施された衆議院議員総選挙は、清浦内閣に対する国民の明確な審判を下す機会となった。選挙結果は護憲三派が圧倒的な多数を占める大勝利となり、政府支持勢力は壊滅的な打撃を受けて敗北した。

民意がはっきりと示された以上、これ以上政権を維持し続けることは憲法上の道理にも合わないと彼は判断した。彼は自らの政治的な敗北を認め、混乱を長引かせないために潔く退陣する決意を固めるに至った。

6月、清浦内閣はわずか5ヶ月ほどの短命で幕を閉じ、後を継いだ加藤高明による本格的な政党内閣へと引き継がれた。この退陣劇は、日本の憲政史上において「憲政の常道」が確立されるための決定的な一歩となった。

首相としての彼は短期間で挫折を味わうことになったが、権力に執着せずに辞職した姿勢は、一定の潔さとして歴史に刻まれている。彼は自身の役割を終えたことを悟り、静かに次世代のリーダーたちに国家の未来を託したのである。

清浦奎吾が遺した政治的遺産と激動の晩年の過ごし方

法治国家の礎を築いた官僚としての卓越した実務能力

清浦奎吾の最も高く評価されるべき点は、司法官僚として日本の法的な骨組みを1人で何人分も築き上げたことにある。彼は法律の作成から運用の仕組み作りまで、誰よりも緻密で正確な仕事を実行し続けた専門家だった。

刑法や監獄法の整備、さらに裁判制度の効率化など、彼が手掛けた分野は多岐にわたり、その多くが現代の基盤となっている。彼は感情的な議論を排し、常に事実と論理に基づいて国家の秩序をデザインすることを好んだ。

実務能力の高さは敵対する政党政治家からも一目置かれており、行政の継続性を守る上では欠かせない存在であった。彼は単なる命令の実行者ではなく、法律を通じて国家をどのように安定させるかを考え抜いた思想家でもあった。

法の下の平等を重んじる姿勢は、彼が熊本の貧しい家から身を起こしたという自負にも深く結びついていた。彼は自身の人生を通じて、法律というルールこそが個人の才能を開花させ、国家を強くすると確信していた。

重臣としての活動と昭和初期の危うい政局への関与

内閣総理大臣を退いた後の清浦奎吾は、政界の長老である「重臣」としての立場から国政を支える側に回った。彼は天皇の近くにあって次の首相候補を推薦する重要な役割を担い、政治の安定を図るために尽力した。

昭和に入ると政党間の争いや軍部の台頭により政治は一段と混迷を深め、彼の持つ調整能力が必要とされる場面が増えた。彼は経験豊富なベテランとして、暴走しがちな勢力を抑え込むための助言を冷静に行い続けた。

複雑な政治背景を持つ彼であったが、長老となってからは特定の勢力に偏ることなく、国家の存続を第一に考えた。彼は常に宮中や政府の要人と対話を重ね、平和的な解決策を模索するためのパイプ役として機能していた。

重臣たちの会議では、彼の放つ1言が政局の行方を左右することも珍しくなく、その存在感は非常に大きかった。彼は表舞台から身を引いてもなお、日本の進むべき方向を見定める羅針盤のような役割を果たしていた。

平和への願いと軍部の台頭を危惧した晩年の苦悩

晩年の清浦奎吾は、日本が次第に軍事色を強めて国際社会から孤立していく様子を、深い憂いを持って見守っていた。彼は法律と外交による対話を重視する立場であり、武力による現状打破には極めて批判的であった。

日米関係の悪化や戦争の足音が近づく中で、彼は他の重臣たちと連携して開戦を回避するための最善の努力を続けた。彼は日本の近代化をゼロから築き上げてきた自負があり、それが壊されることを何よりも恐れていた。

80歳を超えてもその頭脳は明晰であり、国家の危機を救うための具体的な提案を政府に対して何度も行っている。しかし時代の奔流を止めることは難しく、自身の力が及ばない現実に直面して孤独な苦悩を深める日々が続いた。

彼は平和こそが国家の繁栄の絶対的な条件であると悟っており、その信念を次の世代に伝えようと腐心した。戦争へと突き進む祖国を前にして彼が抱いた絶望は、近代日本を作った先駆者ゆえの深い悲しみであったと言える。

91歳の長寿を全うした清浦奎吾の歴史的な評価

清浦奎吾は1942年、太平洋戦争の火蓋が切られた直後の激動の最中に、91歳という驚異的な長寿でその生涯を終えた。彼は明治、大正、昭和という3つの時代を駆け抜け、日本の栄光と苦難をすべて見届けた人物である。

歴史的な評価としては、官僚としての功績は極めて高い一方で、首相としての政治判断には厳しい意見も残っている。しかし彼が日本の近代化に捧げた膨大なエネルギーと、一貫した法治への姿勢は否定されるものではない。

現代において彼は、個人の実力で地位を築き上げた努力の象徴として、また古い秩序を守り抜こうとした最後の守護者として語られる。彼の残した数々の法律や制度は、形を変えながら今も私たちの社会の根底に息づいている。

その生涯は、理想と現実、秩序と自由という相反する価値観の間で揺れ続けた近代日本の縮図そのものであった。清浦奎吾という名前を思い出すとき、私たちは国家とは何かという根源的な問いを突きつけられるのである。

まとめ

-

清浦奎吾は熊本の貧しい寺に生まれ、学問と努力によって首相にまで上り詰めた。

-

司法官僚として明治政府に入り、近代的な法典の編纂や裁判制度の構築を支えた。

-

山県有朋の側近として厚い信頼を得て、官僚組織や警察制度の近代化を推進した。

-

警視総監時代には首都の治安維持に尽力し、法と秩序を重んじる姿勢を鮮明にした。

-

1924年に第23代内閣総理大臣に就任したが、その内閣は超然内閣と呼ばれた。

-

貴族院議員を中心とした閣僚人事が、国民や政党からの激しい反発を招く結果となった。

-

第二次護憲運動という巨大な反対運動に直面し、民主化を求める時代の波に抗った。

-

総選挙での敗北を受けて、憲政の常道に従って5ヶ月という短期間で退陣した。

-

政界引退後も重臣として宮中を支え、戦争回避に向けた平和への道を模索し続けた。

-

91歳の長寿を全うし、法治国家の基礎を作った実務家として歴史に大きな足跡を残した。