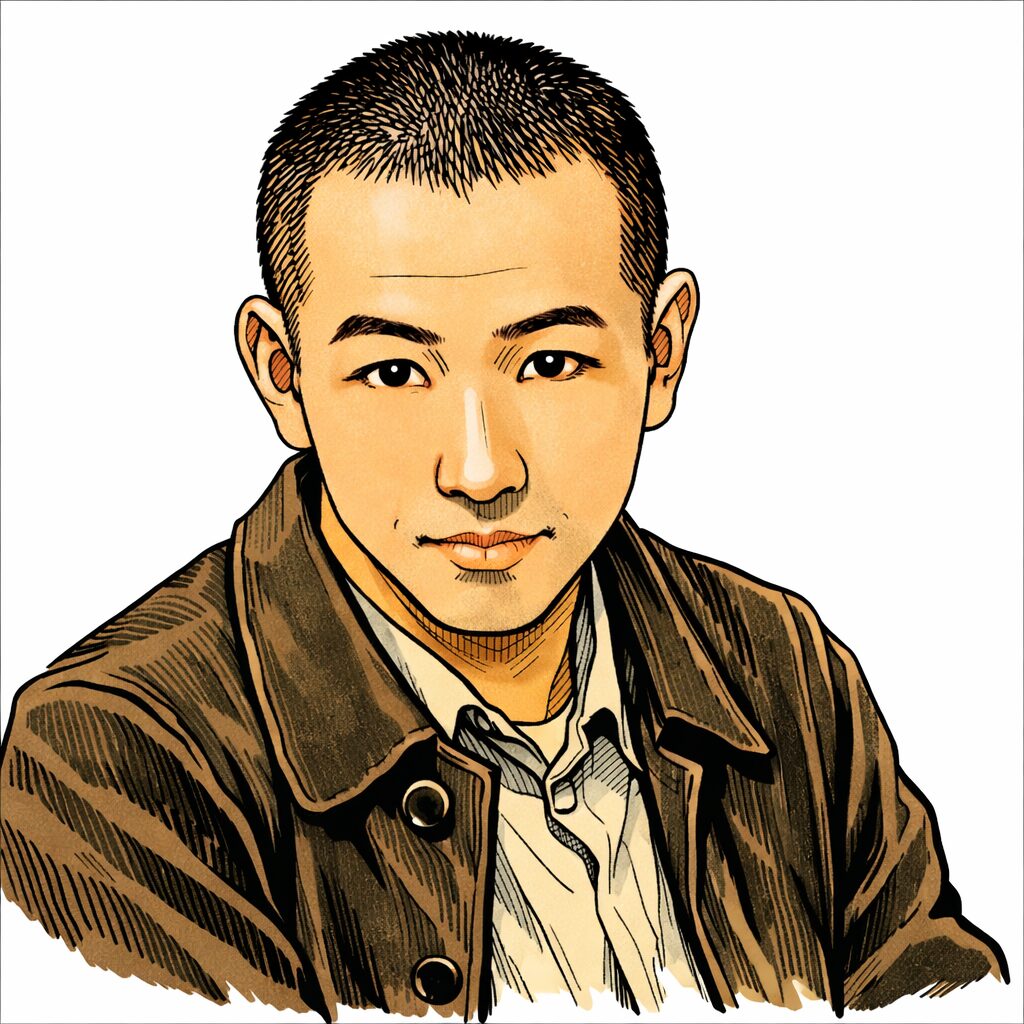

加藤友三郎は明治から大正にかけて日本の命運を大きく左右する決断を下し続けた、日本海軍の誇る知性派の軍人であり政治家だ。彼は近代日本の軍備と国家財政のバランスを誰よりも深く考え、世界情勢の変化に合わせた極めて合理的な国家運営を追求した人物である。

海軍大臣を異例の長期間にわたって務めた彼は、世界的な軍拡競争が加熱する中で国家の将来を冷静に見据えていた。特に1921年に開催されたワシントン会議では、全権代表として日本の命運を背負い、平和と安定のための歴史的な決断を下している。

「国防は軍人の専売特許ではない」という彼の言葉は、軍事力だけではなく経済や外交こそが国を守る根幹であるという強い信念を象徴している。単なる武官の枠を超え、広い国際感覚と誠実な人格を兼ね備えた政治家としても、当時の社会から絶大な信頼を寄せられていた。

この記事では、加藤友三郎がどのような生い立ちを経て、激動の歴史の中でどのような足跡を日本に残したのかを詳しく整理して解説する。彼の勇敢な決断が現代を生きる私たちにどのような教訓を伝えているのか、その波乱に満ちた生涯をここで一緒に振り返っていこう。

加藤友三郎の生い立ちと海軍での輝かしいキャリア

広島藩士の家庭に生まれてから海軍兵学校を卒業するまで

加藤友三郎は1861年に現在の広島県にあたる広島藩の武士の家庭において、3男としてこの世に生を受けた。幼い頃から学問に対して非常に熱心であり、藩校である修道館で学んだ経験が彼の論理的な思考と深い知性を育む大きな土台となった。

彼は13歳という若さで海軍への道を志して上京し、海軍兵学校の第7期生として入学する道を選んだ。厳しい訓練と膨大な勉学が続く毎日の中で、彼は同期の中でも常にトップクラスの優秀な成績を収め続け、周囲の教官や生徒から厚い信頼を集めた。

兵学校を卒業した後は小型の艦艇に乗務して実務を学び、海の現場における過酷な現実と運用技術を身をもって体験した。そこで得た貴重な経験と知識は、後に組織全体を動かす立場になった際にも、現場に基づいた的確な判断を下すための大きな力となった。

若き日の彼は口数が少なく非常に論理的な性格であり、上官からは将来の日本海軍を背負って立つ存在として早い段階から期待されていた。こうして海軍のエリートとしての道を歩み始めた彼は、日本の防衛を担う中心人物へと着実に、そして力強く成長を遂げていく。

日露戦争での活躍と東郷平八郎を支えた参謀としての役割

日露戦争が勃発すると、彼は連合艦隊の参謀長という重責を担い、旗艦三笠に乗り込んで歴史的な海戦の指揮を支えた。司令長官である東郷平八郎の傍らで常に冷静沈着さを失わず、複雑な作戦の立案と実行に全力を注いだのがまさに彼である。

日本海海戦において連合艦隊がロシアのバルチック艦隊を圧倒できたのは、彼の緻密な計算と優れた戦略が背景にあったからだ。彼は感情に流されることなく、勝利のために必要な要素を冷徹かつ論理的に積み上げていく、類まれな才能を戦場でも発揮した。

東郷平八郎からの信頼は極めて厚く、加藤がいなければ勝利は危うかったと言わしめるほど、その功績は海軍内で高く評価された。この過酷な戦争での経験を通じて、彼は単なる武力行使の重要性だけでなく、戦争が国家に与える経済的な負担の重さも深く理解した。

戦後の彼は海軍の中枢へと進み、組織の運営や後進の教育といった分野でも、その卓越した手腕をいかんなく発揮することになった。実戦と理論の両面を熟知した彼の存在は、近代的な組織としての質を高めるために、日本海軍にとって不可欠なものとなっていった。

海軍大臣に就任して組織の近代化を強力に推進した手腕

彼は1915年に第2次大隈重信内閣で海軍大臣に就任し、それ以降、複数の内閣にわたって約7年間もその地位に留まり続けた。これは日本の憲政史上でも類を見ない異例の長さであり、彼がいかに海軍という巨大組織から深く信頼されていたかを明確に物語っている。

彼が大臣として最初に取り組んだのは、老朽化した艦艇の更新と組織の効率化を同時に進める、大規模な構造改革だった。限られた国家予算の中でいかに強力な海軍を作り上げるかという難題に対し、彼は常に数字を基にした極めて合理的な解決策を提示した。

大臣としての彼は政治的な駆け引きにも優れており、政府や議会に対して海軍の必要性を論理的に説得する高い能力を持っていた。一方で、無理な軍拡を主張する部下や強硬派に対しては、国家全体の財政状況を説明して厳しくたしなめるという、冷静な一面も見せた。

彼のリーダーシップの下で、海軍は単なる武力組織から、高度な行政能力と合理性を併せ持つ近代的な組織へと脱皮することに成功した。こうして築かれた強固な組織基盤は、後に彼が直面することになる国際的な軍縮交渉においても、大きな後ろ盾となったのである。

科学技術の導入と海軍の教育改革に情熱を注いだ日々

彼は兵器の数だけでなく、それを扱う人間の質と科学技術の向上が、これからの国防には欠かせない要素だと確信していた。そのため、最先端の技術を取り入れるための研究機関を新たに設立し、海軍全体の技術力の底上げをトップダウンで強力に推進した。

また、海軍兵学校などの教育機関におけるカリキュラムの見直しを行い、単なる軍事知識だけでなく広い教養を持つ人材を育てようとした。彼は、将来の日本を担う若き士官には、複雑な世界情勢を正しく多角的に理解する力が必要だと考えていたからだ。

彼自身が非常に論理的であったため、部下たちに対しても精神論に頼ることなく、科学的な根拠に基づいた議論をすることを強く求めた。この徹底した合理主義的な姿勢は、海軍の中に自由で風通しの良い議論の文化を定着させる、非常に大きなきっかけとなった。

技術への関心は極めて高く、航空機や潜水艦といった当時の新しい兵器が持つ可能性についても、早い段階から注目していた。こうした先見の明があったからこそ、彼は急速に進化する20世紀の軍事情勢に遅れることなく、常に一歩先を見据えて対応できた。

加藤友三郎が挑んだワシントン会議と軍縮への決断

世界的な軍拡競争を止めるために米国へと渡った背景

第1次世界大戦が終わった後の世界では、日本、米国、英国の3カ国を中心とした巨大な軍艦の建造競争が激化していた。日本も88艦隊案と呼ばれる大規模な計画を立てていたが、それは当時の国家予算の約半分を費やすという、非常に無謀な内容だった。

このままでは日本の財政が破綻してしまうことを危惧した彼は、軍縮に向けた国際的な対話が絶対に必要だと強く感じていた。そこで1921年、米国で開催されたワシントン会議に、彼は海軍大臣という現職のまま日本の全権代表として出席することを決意した。

当時の日本国内では軍艦を減らすのは弱腰だという批判が根強く、軍縮に反対する勢力の声が非常に大きかった。しかし彼は、国民の生活を犠牲にしてまで軍備を増強することは、かえって国家を根底から危うくすると冷静かつ客観的に判断していた。

彼は国際社会から孤立することの危険性を誰よりも理解しており、協調の道を探ることが長期的な日本の利益になると信じていた。こうして彼は、激しい国内の反対を押し切り、世界の平和を構築するための厳しい交渉のテーブルへとつくことになったのである。

主力艦の保有比率を巡る激しい交渉と国際的な協調

ワシントン会議での最大の焦点は、日米英それぞれの主力艦の合計トン数をどの程度の比率にするかという難しい問題だった。米国は10対10対6という割合を提案したが、日本の軍部内では最低でも7割の比率は必要だとする意見が支配的であった。

会議の場でも、海軍の強硬派からは米国の提案を断固として拒否すべきだという圧力が、執拗にかかり続けていた。しかし彼は、わずか1割の差を巡って米国と対立し、国際的な支援や信頼を失うことの方が、日本にとって遥かに大きな損失になると考えた。

彼は現地のスタッフや本国の政府と何度も連絡を取り、最終的には米国の提案を受け入れるという、極めて困難な政治的決断を下した。これは海軍のトップである彼にしかできない、組織の目先の利益を捨てて国家の将来を優先した、勇気ある行動であった。

この大きな決断によってワシントン海軍軍縮条約が正式に結ばれ、世界は一時の平和と軍事バランスの安定を得ることができた。彼が示した柔軟な姿勢と誠実な対応は、参加した各国の代表からも非常に高い評価を受け、日本の国際的な地位を安定させた。

国防は軍人の専売ではないという言葉に込めた信念

交渉の最中、軍備の縮小に強く反発する国内の部下や反対派に向けて、彼は「国防は軍人の専売特許ではない」と明快に断言した。この言葉には、軍事力だけが国を守る手段ではなく、健全な経済や外交こそが国防の根幹であるという、彼の深い哲学が込められている。

彼はどれほど強力な軍艦を揃えたとしても、それを支える国家の経済力がなければ、戦う前に自滅してしまうと説いた。つまり、真の国防とは、国民が豊かに暮らし、国際的な信頼をしっかりと得ている状態を指すと彼は広い視点で考えていた。

この先進的な考え方は、当時の軍事優先の風潮の中では非常に珍しく、かつ多大な勇気が必要な発言だったと言える。彼は軍人でありながら、常に一歩引いた視点で国家全体のバランスを俯瞰できる、極めて優れたバランス感覚と理性の持ち主だった。

彼のこの言葉は、その後の日本の防衛政策や外交の議論においても、何度も引用されるほど重要な教訓となっている。目先の軍事的な優位性よりも、長期的な国家の存続と繁栄を見据えた彼の視座の高さは、現代の指導者にとっても学ぶべき点が多い。

帰国後の反発を押し切り軍縮条約を批准させた政治力

条約を締結して日本に戻った彼を待っていたのは、一部の政治家や軍部による弱腰外交という、非常に激しいバッシングの嵐だった。彼が条約の内容を説明するために議会に立てば、激しい罵声や批判が飛ぶことも珍しくないほど、状況は極めて深刻だった。

しかし彼は一切ひるむことなく、論理的な言葉を尽くして軍縮の必要性と、それがもたらす国家的なメリットを説き続けた。彼は感情的な反論には決して乗らず、常に確かなデータと国際情勢を背景にした説明を行い、次第に周囲を納得させていった。

彼の誠実な態度と揺るぎない信念は、当時の高官たちや国民の支持を徐々に集め、最終的に条約の正式な批准を勝ち取ることができた。この成功は、彼が長年の大臣経験で培った、組織を動かし政治をコントロールする卓越した能力があったからこそ可能だった。

条約の締結により、日本は膨大な軍事予算を削減することができ、その資金を国内の社会基盤の整備などに回す道が大きく開けた。彼のこの粘り強い取り組みは、大正時代における日本の平和と健全な発展を、陰から支える決定的な要因となったのである。

加藤友三郎内閣の発足と早すぎた最期の時

海軍大臣を兼任しながら内閣総理大臣に就任した経緯

1922年、前の内閣が総辞職したことを受けて、彼は第21代内閣総理大臣に任命されるという、運命的な役割を担うことになった。当初、彼は政治家としての個人的な野心を持っていなかったため、この重責を引き受けることには非常に慎重な姿勢を見せていた。

しかし、当時の不安定な政局を安定させ、軍縮条約を確実に実行できる人物は彼しかいないという、強い要望に押され就任を決意した。彼は現役の海軍大将でありながら、海軍大臣を兼任したまま総理大臣を務めるという、非常に異例の体制で政権をスタートさせた。

彼の内閣は特定の政党に所属しない実務家を中心とした「超然内閣」として組織され、個々の能力を重視した大臣たちが揃えられた。これは、派閥争いに明け暮れる政治の世界に、彼が持つ合理主義と誠実さを持ち込むための、彼なりの戦術的な選択だった。

国民は彼のクリーンなイメージとワシントンでの輝かしい活躍を高く評価し、新しいリーダーとしての彼に大きな期待を寄せた。彼はその期待に応えるべく、就任早々から山積する国内外の難問に対して、持ち前の冷静さで果敢に取り組んでいくことになった。

シベリア出兵の撤退を断行し平和への道を模索した政策

総理大臣として彼が最初に取り組んだ大きな外交課題の1つが、長く続いていたシベリアへの軍隊派遣を正式に終了させることだった。シベリア出兵は多額の国家予算を浪費するだけでなく、国際的にも日本の意図を疑われる大きな原因となっており、早期解決が望まれていた。

彼は、他国の領土に理由なく長く軍を留めることは、日本の国際的信用を失うだけでなく兵士を無駄に疲弊させると判断した。軍内部には当然ながら撤退に反対する強い声もあったが、彼はワシントン会議での経験を武器に、速やかな撤兵を命令して実行に移した。

この迅速な決断によって、日本は国際社会に対して平和を重んじる姿勢を明確に示すことができ、近隣諸国との関係改善にも繋がった。彼は軍事的な勝利よりも、外交的な安定と対話がもたらす利益の方が、国家にとって遥かに大きいことを自らの行動で証明した。

シベリアからの完全撤退は、彼の内閣が掲げた平和と倹約という基本方針を象徴する、歴史的な出来事として多くの国民から歓迎された。彼は常に一貫して、軍事行動を政治の道具として安易に使うのではなく、あくまで最終的な手段として捉える冷静な視点を持っていた。

山梨軍縮と呼ばれる陸軍の規模縮小に取り組んだ功績

海軍の軍縮を成功させた彼は、次に陸軍の規模を縮小するという、海軍以上に困難が予想される組織改革に着手した。これは当時の陸軍大臣であった山梨半造と密接に協力して進められたため、一般に山梨軍縮という名称で歴史に刻まれている。

彼は陸軍に対しても、近代化のために不要な人員を大幅に削減し、浮いた予算を装備の質的向上に充てるべきだと論理的に説いた。海軍のトップである彼自身が自らの組織の身を削った実績があったため、陸軍側も彼の提案を完全に無視することはできなかった。

この大胆な改革により、約5万人もの将兵が削減されることとなり、日本の軍事組織はよりコンパクトで効率的なものへと生まれ変わった。彼は組織の伝統やメンツよりも、常に国家財政との健全なバランスを最優先に考え、聖域なき組織改革を断行したのである。

軍人出身でありながらこれほどまでに軍事費を削ろうとした指導者は、日本の長い歴史を振り返っても非常に稀有な存在だと言える。彼のこうした姿勢は、単なる理想主義的な平和主義ではなく、国家を経済的に破綻させないための徹底したリアリズムに基づいていた。

病に倒れ職務に殉じた最期と日本国民に与えた衝撃

精力的に国家の改革を進めていた彼だったが、総理大臣に就任した頃からその身体には徐々に体調の異変が現れ始めていた。実は彼は末期の大腸がんに侵されており、激しい痛みを感じながらも、誰にもその苦しみを告げずに職務を遂行し続けていたのだ。

1923年の8月、ついに病状が悪化して力尽きるように倒れた彼は、そのまま回復することなく、現職の総理大臣のまま62歳でこの世を去った。彼の死は、あと数日で未曾有の関東大震災が発生するという、日本が最大の困難に直面する直前の極めて劇的な出来事だった。

誠実で清廉な政治家として国民に慕われた彼の死に、当時の日本全体が深い悲しみに包まれ、多くの人々がその尊い死を心から悼んだ。彼は最期まで自分自身の安らぎよりも国家の将来を案じ、日本の安定のために命を削って働き続けた、まさに職務に殉じた生涯だった。

彼のような広い国際的視野と合理的な判断力を持った指導者を失ったことは、その後の日本にとって取り返しのつかない大きな損失となった。彼が生きていれば、その後の軍部の暴走を食い止めることができたのではないかと、今でも多くの歴史家がその早すぎる死を惜しんでいる。

まとめ

-

加藤友三郎は広島県出身の海軍軍人で、第21代内閣総理大臣を務めた人物だ。

-

海軍兵学校を優秀な成績で卒業し、現場での豊富な実務経験を積み上げた。

-

日露戦争では連合艦隊の参謀長として、旗艦三笠から東郷平八郎を支えた。

-

海軍大臣を異例の7年間にわたって務め、組織の近代化と合理化を推進した。

-

ワシントン会議の全権代表として、日本の軍縮を受け入れる歴史的決断をした。

-

国防は軍人の専売特許ではないと説き、国家の経済力と外交の重要性を強調した。

-

総理大臣に就任した後はシベリア出兵の撤退を完了させ、国際的信用を回復した。

-

山梨軍縮を通じて陸軍の規模も縮小し、国家財政の健全化に大きく貢献した。

-

派閥に属さない公平な立場で政治を行い、国民から絶大な信頼と支持を得た。

-

1923年に現職の総理大臣のまま病死し、国家に尽くしたその生涯を閉じた。