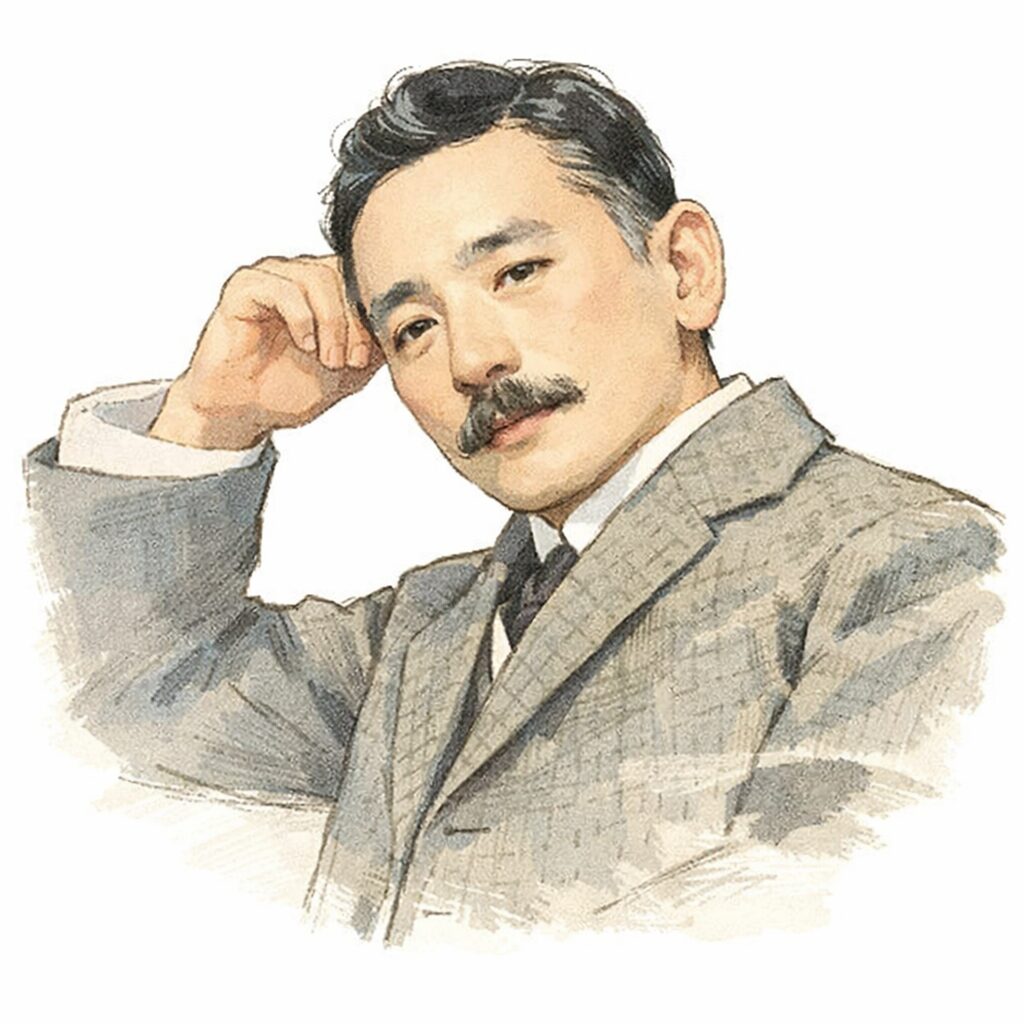

「耳なし芳一」や「雪女」など、日本の怪談文学を世界に広めた小泉八雲ことラフカディオ・ハーン。彼の名作が生まれた背景には、実は一人の日本人女性の存在が大きく関わっていることをご存じだろうか。その人物こそ、八雲が愛した妻、小泉セツである。彼女は単なる世話係や妻という枠を超え、八雲の創作活動における不可欠なパートナーであった。

セツは、日本語を読むことができなかった夫のために、日本の古い物語や伝承を噛み砕いて語り聞かせた。八雲はその話を頼りに、英語で情緒あふれる文学作品へと昇華させたのである。つまり、私たちが知る「八雲の怪談」は、夫婦二人の共同作業によって紡ぎ出された結晶と言っても過言ではない。

しかし、二人の生活は決して平穏なことばかりではなかった。国籍や文化の違い、周囲の懸念、そして経済的な苦労など、多くの壁が立ちはだかっていた。それでも二人は互いに深い敬意と愛情を持ち続け、明治という激動の時代を共に生き抜いたのである。

この記事では、小泉八雲の妻セツの生涯に焦点を当て、彼女の生い立ちから夫との運命的な出会い、そして文学史に残る功績について詳しく紐解いていく。偉大な文豪を支えた日本人女性の生き様を知ることで、八雲作品の新たな魅力が見えてくるはずだ。

小泉八雲の妻セツの生い立ちと出会い

松江藩士の娘としての誇りと没落の苦難

小泉セツは、明治元年(1868年)2月、松江藩士である小泉湊の娘としてこの世に生を受けた。小泉家は代々松江藩に仕える由緒ある士族の家系であり、セツもまた武家の娘としての誇りと高い教養を身につけるよう育てられた。彼女の母方もまた出雲国造の千家家と縁戚関係にある名家であったと伝えられており、本来であれば何不自由ない生活が約束されていたはずだった。

しかし、時代の大きなうねりが彼女の運命を狂わせることになる。明治維新によって武士の世が終わりを告げると、多くの士族と同様に小泉家もまた家禄を失い、経済的に困窮していったのである。かつての特権階級から一転して貧しい生活を余儀なくされたセツだが、彼女の中には武家社会で培われた精神的な強さと、礼儀作法や伝統を重んじる心が深く根付いていた。

生後まもなく親戚である稲垣家へ養女に出されたものの、養家もまた没落の憂き目に遭い、彼女は幼い頃から家計を助けるために働かねばならなかった。この時期に身につけた忍耐強さや、日本の伝統的な価値観、そして古い昔話への親しみは、後に夫となる八雲にとって非常に魅力的な資質として映ることになる。没落士族の娘としての苦労は、彼女の人格形成において重要な意味を持っていたと言えるだろう。

最初の結婚の破綻と出戻りとしての試練

家計が傾いた家を助けるため、セツは10代の頃から機織りの仕事などに精を出し、社会の厳しさを肌で感じていた。そんな彼女に最初の転機が訪れたのは18歳の頃である。婿養子を迎える形で結婚したものの、この結婚生活は長くは続かなかった。夫となった人物が経済的な困窮や家の事情に耐えきれず出奔してしまったため、わずか一年足らずで破綻を迎えてしまったのである。

離婚を経験したセツは稲垣家を離れ、実家である小泉家へと戻ることとなった。一度目の結婚が破綻したことで、セツは心に深い傷を負ったかもしれないが、それがかえって彼女の忍耐強さや人の痛みがわかる優しさを育んだとも考えられる。当時は「出戻り」という立場が今以上に肩身の狭いものであったが、セツはそれにめげることなく、再び家族のために尽くし続けた。

彼女は決して自分の運命を呪うことなく、与えられた環境の中で懸命に生きようとした。こうした苦難の経験が、後に異国から来た孤独な魂を持つ八雲を包み込むような、母性的で受容力のある愛へとつながっていくのである。彼女の人生におけるこの暗い時期は、後の光り輝く日々のための助走期間だったのかもしれない。

ヘルン先生との出会いと異文化への柔軟性

明治23年(1890年)、英語教師として松江に赴任してきたラフカディオ・ハーン(後の小泉八雲)との出会いが、セツの人生を劇的に変えることになった。当時、独身で身の回りの世話を必要としていた八雲のもとへ、世話役として紹介されたのがセツであった。当初は通いの家政婦のような形から始まり、やがて住み込みで働くようになったと言われている。

当時の松江では外国人を恐れる人々も多かったが、セツには幼少期にフランス人の軍事教官から優しくされ、ルーペをもらったという思い出があり、外国人に対する偏見や恐怖心を持っていなかった。八雲は、セツの慎ましやかで日本的な振る舞いや、彼女が語る不思議な話に強い関心を示した。一方のセツも、隻眼のコンプレックスを抱えながらも日本を愛そうとする八雲の純粋な心に心を動かされた。

言葉の壁や文化の違いはあったものの、二人の間には魂が共鳴するような不思議な絆が生まれたのだ。この出会いは、単なる男女の巡り会いにとどまらず、後の日本文学史における重要な転換点となる運命的な瞬間であったといえる。セツの持つ「物怖じしない性格」と「深い慈愛」が、孤独な異邦人の心を解きほぐしていったのである。

周囲の懸念とそれを乗り越えた強い絆

二人が結婚を意識し始めたとき、周囲の反応は複雑なものであった。当時の松江は保守的な土地柄であり、士族の娘が外国人と結婚することに対して、親族や周囲からは強い懸念の声が上がったことは想像に難くない。異国人への偏見が色濃く残る時代において、国際結婚は極めて異例であり、セツの将来を案じる者も多かった。しかし、八雲の同僚であった西田千太郎などの理解ある人々の仲介もあり、二人の関係は徐々に周囲に認められていった。

何より、八雲自身がセツの実家や養家の経済的な苦境を救うために、親族の扶養を丸ごと引き受けるという誠意を見せたことが大きかった。セツにとって八雲は、偏見の目で見られる異人ではなく、家族を救い、自分を深く愛してくれる信頼できる男性だったのである。八雲もまた、セツを小泉家の養子として迎える形で日本に帰化することを望み、1896年に正式に「小泉八雲」となった。

周囲の雑音や制度的な壁に惑わされず、互いの信頼と愛を貫いた二人の決断は、その後の幸福な家庭生活の強固な基盤となったのである。八雲が日本に骨を埋める覚悟を決めた背景には、セツへの愛と、彼女が象徴する日本文化への深い敬意があった。二人は手を取り合い、世間の目よりも自分たちの信じる幸福を選び取ったのである。

小泉八雲の妻が果たした創作への貢献

「怪談」のネタ元としての不可欠な役割

小泉八雲の代表作である『怪談』や『知られぬ日本の面影』といった作品群は、彼一人の力で完成されたものではない。八雲は日常会話程度の日本語を話すことはできたが、古い文献や崩し字で書かれた古書をスラスラと読むほどの高度な読解力は持っていなかった。そこで重要な役割を果たしたのが妻のセツである。彼女は古本屋から怪談や奇談が載っている古い書物を買い集め、それをまず自分で読み解き、内容を完全に消化した上で八雲に語って聞かせたのである。

セツの語りは、単に筋書きを伝えるだけのものではなかった。彼女は物語の情景や登場人物の心情を豊かに表現し、時には怖がらせるように声を潜めたり、身振りを交えたりして八雲の想像力を刺激した。例えば「雪女」や「耳なし芳一」といった名作も、セツが情感たっぷりに語った下地があったからこそ、八雲の筆によって美しい英語文学として再構築されたのだ。

つまり、セツは物語の「発掘者」であり「語り部」であり、八雲にとってなくてはならない共同制作者だったのである。八雲は彼女の話を聞きながら、頭の中で映像を描き出し、それを文章にしていった。彼女の貢献なくして、世界中で愛される八雲文学は誕生しなかっただろう。

「ヘルンさん言葉」という独自の夫婦言語

セツと八雲の間で交わされていた会話は、非常に独特なものであった。二人は英語ではなく、日本語でコミュニケーションをとっていたが、それは標準的な日本語とは少し異なっていた。八雲が理解しやすいように、セツは「てにをは」などの助詞を省き、動詞の活用をなくし、語順を英語風にした簡易な日本語を使ったのである。この独自の言語は、研究者たちの間で「ヘルンさん言葉」と呼ばれている。

例えば、「パパサマ、あなた、親切、ママに。何ぼ喜ぶ、言う、難しい(あなたは私にとても親切です。私がどれほど喜んでいるか言葉にするのは難しい)」といった具合である。また、「テンキ、コトバナイ(天気は申し分ない)」といった表現も使われた。子供たちでさえ理解できないことがあったというこの秘密の言葉は、夫婦だけの魂の通い合いを象徴している。

高度な知的会話ではなく、互いを思いやる心から生まれた素朴な言葉のやり取りこそが、二人の深い信頼関係を築き、創作活動の源泉となっていたのである。この特別なコミュニケーションがあったからこそ、八雲の文章には日本人の琴線に触れる繊細さが宿ったのだ。言葉の正確さよりも心の伝達を重視した二人の会話は、形を変えた愛の詩であったとも言える。

日本の風習や文化の生きた教科書

八雲が日本の精神文化を深く理解できたのは、セツが日常生活の中で日本人の心や風習を丁寧に教えたからである。セツは八雲を連れて神社の参拝に行き、柏手の打ち方や神前での礼儀作法を一から教え込んだ。また、お盆や正月といった年中行事の意味、着物の着こなし、季節の移ろいを楽しむ心など、日本人が大切にしてきた生活の美学を、実体験を通して伝えていった。

八雲にとってセツは、日本の不思議な世界への案内人でもあった。八雲は西洋の近代化に対して懐疑的であり、失われゆく「古き良き日本」に強い憧れを抱いていた。セツはその憧れを現実のものとして体現する存在であり、八雲にとっての生きた教科書であった。

彼女が教える迷信や俗信、たとえば「夜に口笛を吹いてはいけない」「北枕は縁起が悪い」といった些細な言い伝えさえも、八雲にとっては興味深い研究対象であり、作品の重要な素材となった。セツの存在がなければ、八雲の日本理解はもっと表面的なものに留まり、あれほど深い洞察に満ちた作品群は生まれなかったかもしれない。彼女は八雲にとって、日本そのものであったと言える。

繊細な作家を支えた生活マネジメント

作家としての小泉八雲は非常に神経質で、執筆中は極度の集中状態にあったため、少しの物音や邪魔が入ることも嫌った。セツはそんな夫の気質を誰よりも理解し、彼が創作に没頭できる環境を整えることに心を砕いた。家の周りで子供が騒げば静かにさせ、来客があれば夫の機嫌を伺いながら丁重に対応し、時には面会を断って夫を守ることもあった。彼女は夫の創作の時間を聖域として守り抜いたのである。

また、八雲は感情の起伏が激しく、時に癇癪を起こして理不尽な怒りをぶつけることもあったが、セツは決して言い返したりせず、「はい、はい」と静かに受け流して夫の心が落ち着くのを待ったという。彼女の献身的なサポートと、夫の才能を信じて疑わない姿勢が、八雲の精神的な支えとなっていた。

セツは単なる妻としてだけでなく、気難しい芸術家を管理し、その才能を最大限に引き出す有能なマネージャーのような役割も見事に果たしていたのである。彼女の忍耐と知恵が、八雲文学の完成を裏で支えていたと言える。夫の成功は彼女の成功でもあり、二人は一心同体となって文学の道を歩んでいたのである。

小泉八雲の妻と過ごした各地での生活

松江での新婚生活と神々の国の記憶

セツと八雲が新婚生活を送った松江での日々は、二人にとって最も幸福で思い出深い時期であったと言われている。松江は「神々の国」出雲の中心地であり、古い伝統や信仰が色濃く残る土地であった。二人は大名屋敷の跡地にある武家屋敷を借りて住み、美しい日本庭園を眺めながら静かな時間を過ごした。八雲はこの家と庭をこよなく愛し、そこでの生活を『知られぬ日本の面影』などのエッセイに書き残している。

セツはこの時期、まだ日本に不慣れな八雲のために、地元の神社やお寺を案内し、松江の人々の暮らしぶりを教えた。冬の寒さは厳しく、火鉢を囲んで暖を取る必要があったが、そうして語り合う時間は二人の愛を育む温かいひとときであった。松江での生活はわずか1年あまりであったが、この地で培われた日本への深い愛着と夫婦の絆は、その後の八雲の人生と文学活動の揺るぎない土台となった。

セツにとっても、故郷で愛する夫と過ごしたこの日々は、生涯の宝物となったことだろう。松江時代の平穏な暮らしは、後の忙しい生活の中で、二人が常に立ち返るべき心の故郷となっていたのである。

熊本での孤独と長男・一雄の誕生

松江を離れた後、八雲はより高い給料を得るために熊本の第五高等学校へ赴任した。しかし、熊本での生活は松江時代ほど牧歌的なものではなかった。八雲は学校の近代的な校風や複雑な人間関係に馴染めず、精神的なストレスを感じることが多かった。また、セツにとっても、住み慣れた出雲を離れ、言葉や習慣の違う九州の地で暮らすことは大きな挑戦であった。それでも彼女は、夫の不満を和らげ、家庭を安らぎの場にするよう努めた。

この時期の最大の喜びは、長男・一雄の誕生であった。八雲は息子を溺愛し、異国の地で得た自らの血を引く家族の存在に歓喜した。セツは育児に追われながらも、神経質な夫のケアを怠らず、良き母、良き妻として奮闘した。八雲は熊本の素朴な学生たちを愛したが、同時に急速に進む日本の近代化に失望を感じ始めてもいた。

そんな中、セツとの家庭生活だけが、彼にとって変わらない「古き良き日本」の聖域であり続けたのである。家族が増えたことで、夫婦の結びつきはより一層強固なものとなっていった。熊本での苦労は、家族としての結束を強める試練の時でもあった。

神戸・東京への移住と終の棲家

熊本の後、八雲は神戸の英字新聞社での勤務を経て、最終的に東京帝国大学で教鞭をとるため東京へと移り住んだ。神戸では西洋的な生活様式にも触れ、給料も良かったが、八雲の心は満たされなかった。そして東京での生活は安定していたものの、近代化が進む都会の喧騒や人間関係の希薄さは、静寂を愛する八雲にとっては好ましいものではなかった。

セツは夫のために、なるべく静かな環境を選んで住居を構え、庭に多くの木々を植えて自然を感じられる空間を作り出した。東京・西大久保の家は、八雲にとって「終の棲家」となった。セツはここで、夫が嫌う西洋風の交際を避け、あくまで日本風の生活スタイルを守り続けた。家の中では相変わらず「怪談」の語り聞かせが続けられ、夫婦の創作活動は最後まで続いた。

セツは夫が大学での講義や執筆に専念できるよう、家庭内のあらゆる雑事を処理し、外部の煩わしさから彼を遮断した。東京という変化の激しい都市にあって、小泉家の中だけはゆったりとした時間が流れ、八雲の愛する日本が保存されていたのである。

夫の最期とセツが守り抜いた遺産

1904年(明治37年)、八雲は心臓発作により54歳の若さでこの世を去った。亡くなる直前、八雲はセツに「私は今夜、遠い旅に出るかもしれない」と静かに告げたという。最期の瞬間まで、八雲はセツを深く信頼し、彼女に見守られながら旅立った。夫の死後、セツは深い悲しみに暮れながらも、残された子供たちを立派に育て上げることが自らの使命だと心に決めた。

彼女は気丈に振る舞い、八雲が愛した家と家族を守り続けた。セツはその後、八雲との思い出を『思い出の記』として口述し、出版させた。これは飾らない言葉で綴られた、夫への愛の記録であり、八雲の素顔を知るための第一級の資料となっている。彼女はまた、八雲の著作権管理や遺稿の整理にも尽力し、夫の功績を後世に伝えるための努力を惜しまなかった。

セツが残した記録と、彼女が守り育てた子供たちこそが、小泉八雲という作家が日本に残した最大の遺産と言えるかもしれない。彼女の献身は夫の死後も続き、その生涯を閉じるまで変わることはなかった。

まとめ

小泉八雲の妻セツは、単なる文豪の妻という枠に留まらない、多大な影響力を持った女性であった。彼女は没落士族の娘としての誇りと教養を胸に、異文化から来た夫を献身的に支え続けた。特に『怪談』をはじめとする八雲の作品群は、セツが日本の伝承を情感豊かに語り聞かせなければ、決して世に出ることはなかっただろう。彼女は八雲にとって、妻であり、母であり、そして共同創作者でもあった。

二人の間には「ヘルンさん言葉」と呼ばれる独自の会話があり、言葉や文化の壁を越えた深い信頼関係で結ばれていた。松江、熊本、神戸、東京と移り住む中で、セツは常に夫の精神的な支柱となり、彼が愛した「古き良き日本」を家庭の中で守り抜いたのである。小泉八雲の文学的功績の半分は、妻セツのものであると言っても過言ではない。彼女の生涯を知ることで、私たちは八雲の作品により深い人間ドラマを感じることができるのである。